“瞳に映るのは、誰の真実なのか”。

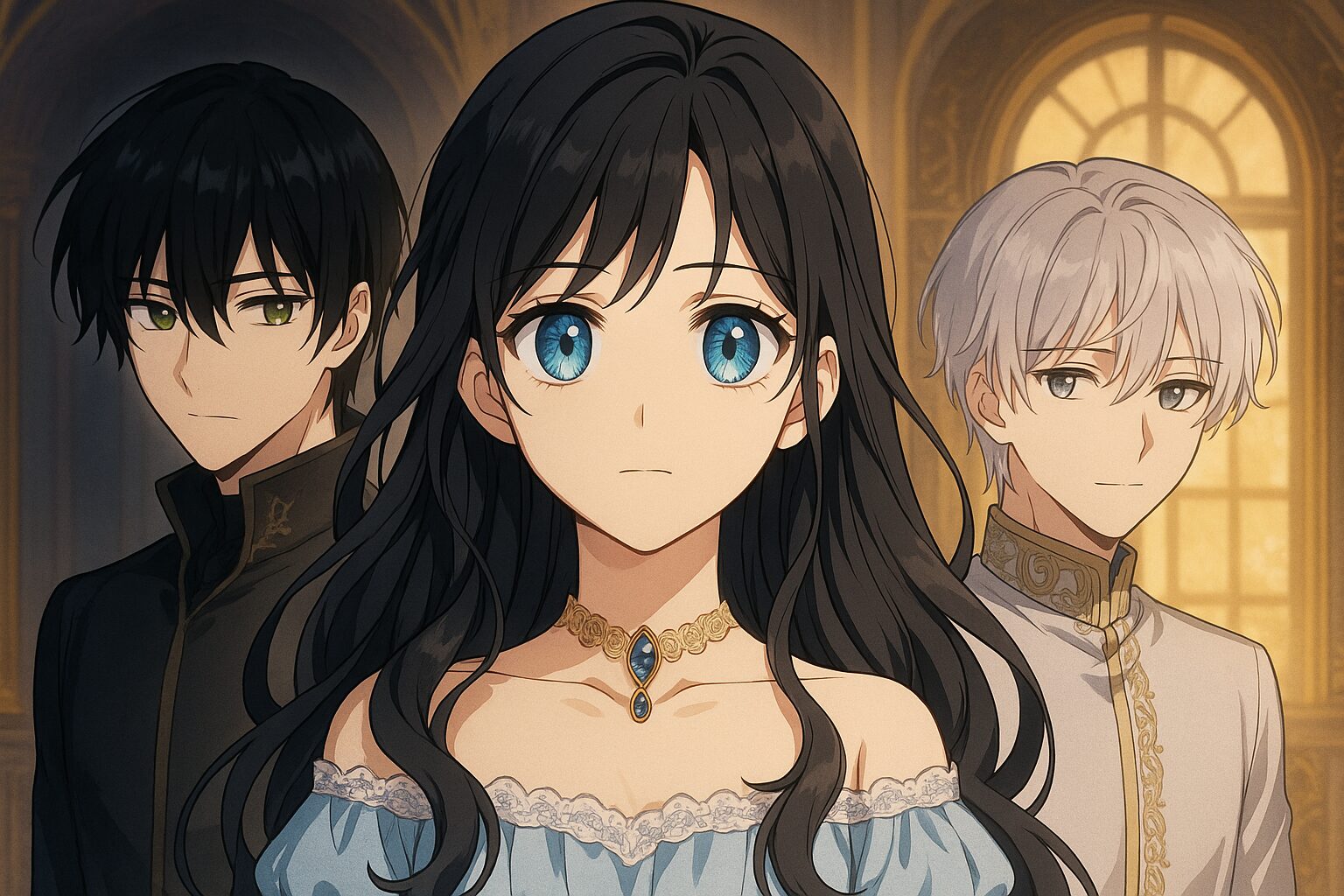

『ある日、お姫様になってしまった件について』——その中でも読者の心を掴んで離さないのが、黒髪の美少年イゼキエル(あるいはルーカス)と、母フェネロペ、そして“宝石眼”を持つ少女ジェニットの三人だ。

彼らの関係は、血縁や魔法の枠を超え、愛・記憶・罪の連鎖を描く“鏡の物語”として再構築されていく。フェネロペが遺した「歪んだ母性」と、ルーカス(黒髪の魔法使い)が見つめる“偽りの幸福”、そしてジェニットの瞳が秘める“宝石眼”の真実——それらは物語の深層で一つの点に交わる。

今回は、公式設定とファン考察、そして筆者・相沢透の独自視点から、この“光と影の三角構造”に踏み込み、ジェニットの宝石眼が語る「心の遺伝子」を読み解いていく。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

1. 黒髪の美少年・イゼキエル(ルーカス)に見る“記憶の継承”と闇の優しさ

1-1. 黒髪の象徴は“魔法”か“救済”か──ルーカスという異質の少年

黒髪の美少年——この言葉を聞くと、私はまず“沈黙した深海のような眼差し”を思い浮かべる。『ある日、お姫様になってしまった件について』でその象徴を体現するのが、魔法使いルーカスだ。彼の黒髪はただの色ではない。公式設定では“膨大なマナを秘める魔法使い”と語られているが、読者にとってそれはもっと感情的な意味を持つ。闇のように何も映さず、しかしすべてを知っている髪色——“世界の観測者”としての黒。

対してイゼキエルは白銀の髪に金眼。つまり、ルーカスとイゼキエルは「光と影」という構造的な対比で描かれている。だが私が惹かれるのは、この“影の側にある優しさ”だ。ルーカスはアタナシアやジェニットに対して、一見無関心を装いながらも、どこか人間的な温度を滲ませる。彼がマナを抜いてジェニットの瞳を“緑”に変えた行為——あれは科学でも呪術でもなく、“赦し”の一形態だと私は思う。

この場面、初めて読んだとき息を呑んだ。宝石眼の青がフェネロペ譲りの緑にほどける瞬間、世界が一瞬だけ人間臭くなる。黒髪の少年が、母の影を背負った少女の“眼の色”を変える。その行為の中に、“生まれ”ではなく“選択”としての救済が描かれているのだ。ルーカスの黒髪は魔法の象徴であると同時に、「過去を塗り替える勇気の色」でもある。

Xでもこのシーンについて、「黒髪の少年に救われたのは魔力じゃなく心」という感想が多く流れていた。あの一瞬を見て“黒髪”という概念が、単なるキャラクター属性を超え、“物語の記憶”を意味していると気づく。まるで読者ひとりひとりの中にある、消せない過去を静かに受け止めるような存在だ。

だから私はルーカスを、ただのチートキャラや美少年とは呼べない。彼は“物語の記録者”であり、“沈黙の心理学者”だ。彼の黒髪が揺れるたび、アタナシアも、ジェニットも、そして私たち読者自身も、どこかで自分の“痛みの形”を見ている気がする。

ちなみに、彼の表情が変わるシーン——あの笑みの奥には“孤独の諦観”がある。冷たいのではなく、すべてを知ってしまった者の優しさ。黒髪とは、知識と孤独の色。その意味ではルーカスは、物語世界の“神の影”だ。彼が黙ってジェニットの眼に触れた瞬間、確かに“記憶の継承”が行われた。フェネロペから、娘へ。そして娘から、彼へ。血ではなく、記憶の鎖が繋がる。これこそが、この作品における“救済”の構造だ。

1-2. イゼキエルの“純白”との対比が映す、ジェニットの心の色

イゼキエル・アルフィアス——白い髪、金の瞳。彼が登場するたび、画面が柔らかく光を帯びる。まるで絵画のハイライトのような存在だ。だがその光が強いほど、隣にいる黒髪の少年(ルーカス)の影が濃くなる。私が面白いと思うのは、イゼキエルの“白”がルーカスの“黒”を際立たせるだけでなく、ジェニットの“曖昧な色”をも照らしている点だ。

彼は公式設定上、温厚で優しい青年。しかし、読者の間では「優しすぎて現実を見ていない」とも評される。Xの投稿を追うと、「イゼキエルは光というよりも“無垢という牢獄”にいる」という言葉がいくつも流れていた。なるほど、と思った。彼の金眼は確かに眩しいけれど、それは“見ないためのまぶしさ”でもあるのだ。

一方で、ジェニットは母フェネロペの血を引き、宝石眼を持つ。けれど、その眼の色が変わるたび、彼女の心の中の“光と影の比率”が変化していくように感じる。イゼキエルが近づくと彼女の心は安堵に染まり、ルーカスが現れると影が目を覚ます。彼ら二人は、彼女の“心のスペクトル”を可視化する存在なのだ。

ここで面白いのは、“黒髪×白髪×宝石眼”という三色構造が、作品全体の心理設計をそのまま体現していること。ルーカス=過去と赦し、イゼキエル=理想と安堵、ジェニット=記憶と血の狭間。まるで色彩心理の実験のように、視覚的にも感情的にも完璧なバランスで描かれている。作者のセンスに脱帽した。

私は一読者として、イゼキエルの“白”を見るたびに、自分の中の“逃避”を見せつけられている気がする。清らかで、正しい。でも、その正しさはどこか冷たい。ルーカスの“黒”が心の奥を覗くような色なら、イゼキエルの“白”は見ないふりをする優しさだ。そしてジェニットの“宝石眼”がその狭間で揺れる——その構図こそ、『ある日、お姫様になってしまった件について』の本質的な美だと思う。

もしかすると、この物語における“美少年”というモチーフは、「少女が自分の中の記憶を他者の姿で見つめるための鏡」なのかもしれない。そう考えると、黒髪も白髪も、結局は“心の反射”なんだ。ジェニットの瞳がどんな色に変わっても、そこにはいつも二人の少年の影が揺れている。それがこの作品の美しさであり、少しだけ、怖さでもある。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

2. フェネロペが遺した“母という呪い”──ジェニットの出生に刻まれた罪と贖い

2-1. 皇帝アナスタシウスとフェネロペ、愛と実験の交錯点

『ある日、お姫様になってしまった件について』というタイトルを最初に見たとき、私は甘いおとぎ話だと思っていた。でもフェネロペという女性の存在を知った瞬間、認識がまるで反転した。彼女の物語は、“母性”の名を借りた罪の構造そのものだ。アナスタシウスとの関係は、ただのロマンスではない。愛と権力、そして“生命の実験”が同じベッドの上で混ざってしまったような、危うい共犯関係だ。

公式設定でも明記されているように、フェネロペ・ジュディスは皇帝アナスタシウスの愛妾として登場する。だが実際には、彼の“黒魔法実験”に関与し、結果としてジェニットという“異端の命”を生み出す要因となった。ここで重要なのは、“ジェニットの誕生”が祝福ではなく“副作用”のように描かれていること。母が抱く愛は、実験の副産物になってしまったのだ。

彼女の目的は権力か? それとも、愛か? 私はここに“歪んだ母性”の原点を見る。フェネロペはアナスタシウスに愛されたいがゆえに、禁忌を犯し、娘を“皇帝の証拠”として差し出した。しかしその瞬間、娘ジェニットは“愛の証”であると同時に、“罪の証拠”にもなってしまう。彼女の宝石眼が輝くたび、フェネロペの罪が光る。母が娘に埋め込んだのは、愛の形をした呪いだった。

私が個人的に震えたのは、フェネロペの名前が作中であまり語られない点だ。存在感が希薄なのに、物語全体の骨格を握っている。この“言葉にならない母”という構造が、ジェニットの“宝石眼”の沈黙と響き合っている気がする。母は言葉を失い、娘は感情を封印する。その遺伝子は“感情の消音装置”のように受け継がれている。

ネット上では「フェネロペ=悪女説」と「フェネロペ再評価論」が真っ二つに分かれている。私は後者に近い。確かに彼女の行為は非道だ。だがその奥には、“愛されたい”という原始的で切実な渇望がある。黒魔法の儀式を通してでも手に入れたかったのは、アナスタシウスの心だった。母の狂気と科学の禁忌が重なったとき、ジェニットという“異端の天使”が生まれた。その構図が、残酷でありながら、どこか詩的ですらある。

そしてルーカスが後にジェニットの“マナを抜く”行為をしたとき、私はこう思った。あれは母の罪を娘から“剥がす”儀式だったのではないかと。黒魔法で生まれた少女の体内から、黒魔法を抜く。それはフェネロペという名の呪いを解除する行為だ。あの瞬間、フェネロペは完全に消えた——けれど同時に、母としての“赦し”が静かに成立していたようにも思える。

2-2. “母の影”が娘の眼に宿る──宝石眼の正体とその歪んだ遺伝

ジェニットの“宝石眼”は、物語の中で最も美しく、最も痛々しい装置だ。彼女の瞳は、ただの色彩ではない。フェネロペの遺した“魔法の構造”、つまり遺伝子レベルで埋め込まれた“愛されたい欲望”の結晶だと私は感じている。青い宝石眼は皇族の象徴であると同時に、“母の心の残滓”でもあるのだ。

公式設定では、宝石眼は皇族直系にのみ現れる特徴であり、強力なマナの証とされている。しかしジェニットの場合、そのマナは不安定で、“空虚”に近い。まるで母フェネロペの心のように、満たされない空洞が光っている。彼女がアタナシアやイゼキエルと交わるたび、その空洞が微かに震える描写がたまらない。宝石眼は心の鏡——でも映しているのは、自分の“足りなさ”なのだ。

ルーカスが彼女からマナを抜いたあと、瞳が“緑”に変わるシーンがある。ファンの間では「母フェネロペの色に戻った」と囁かれた。私はこの瞬間を“母性の帰還”と呼びたい。黒魔法によって歪められた血統の鎖が、あの一瞬だけ“人間の温度”を取り戻す。フェネロペの呪いが娘を苦しめたように、娘の赦しが母を救う。その相互作用の美しさに、読んでいて本当に鳥肌が立った。

Xの投稿の中には、「ジェニットの瞳は母の遺言」という表現があった。まさにそれ。あの宝石眼は、母が娘に残した“無言の手紙”なのだ。言葉では伝えられなかった愛と罪を、瞳という形で世界に晒した。ジェニットの瞳が誰かを見つめるたび、フェネロペの記憶が微かに反射する。その連鎖の中で、彼女は母を“再生”している。

私はこの“瞳の遺伝”を読むたびに、どこかで母という存在に対する怖さを感じる。血は消せない、記憶は残る、そして感情は遺伝する。ジェニットは母の影を背負いながらも、その影を光に変えようとしている。だからこそ、彼女の眼は青から緑へ、そして“透明”へと変化していく。色の変化は心の変化——フェネロペの罪は、娘の成長という形で赦されていく。

“母という呪い”とは、突き詰めれば“愛の残響”なのかもしれない。フェネロペは消えたが、彼女の愛はジェニットの瞳に宿り、今も物語を動かしている。私はその構造に、文学的な美しさすら感じる。『ある日、お姫様になってしまった件について』は、魔法の物語ではない。これは、愛がどう腐り、どう再生するかを描いた“母性の物語”だ。その中心にあるのが、フェネロペの影であり、ジェニットの宝石眼なのだ。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

3. ジェニットの“宝石眼”に隠された心理コード──偽装・変色・覚醒の三段階

3-1. 魔法の指輪と擬装された瞳色──「見せかけの幸福」の象徴

ジェニット・マルガリータの“宝石眼”は、『ある日、お姫様になってしまった件について』の中でもっとも繊細な仕掛けだ。表面上は美しく輝く青い瞳——だが、その奥にあるのは“見せかけの幸福”だ。彼女が身につける魔法の指輪によって、その瞳の色は自在に偽装される。つまり、彼女は「誰かに見せるための自分」を演じているのである。

公式のファンウィキやアニメ公式のキャラ設定でも、ジェニットの宝石眼は皇族の象徴として特別に描かれている。だが同時に、彼女はその瞳を“隠す”よう命じられている。これ、考えれば考えるほど皮肉だ。自分の存在の証を、他者に知られぬよう生きる。その状態を「幸福」と呼べるだろうか。彼女が笑うたびに光る瞳は、まるで「誰かに見せるための笑顔」に過ぎないように思えてしまう。

指輪が象徴するのは“制御”。見せてはいけない、でも隠しきれない。私はこの二重構造に強烈なリアリティを感じる。社会の中で「自分の本音を隠して笑う」経験、誰しも一度はあるだろう。ジェニットの指輪は、そんな私たちの“仮面”のメタファーなのだ。SNS上でも「ジェニットの指輪=現代人の自己防衛」だという考察を見かけて、膝を打った。

特に興味深いのは、彼女の瞳が光を反射する描写。アニメPV(youtube.com)をスローで見ると、反射の瞬間が“涙の揺れ”と重なるように演出されている。光=涙。つまり、彼女の美しさの正体は、抑えきれない感情そのものなんだ。宝石眼は「誰かのために輝くもの」ではなく、「自分が壊れないために光るもの」だと感じる。

だから私は思う。ジェニットの指輪が外れる瞬間は、彼女が「見せかけの幸福」から抜け出す瞬間なのだ。擬装を解いた瞳には、母フェネロペの影も、父アナスタシウスの冷徹も、そしてルーカスの沈黙もすべて映る。彼女の瞳は物語のすべてを記録している。まるで、世界そのものが“彼女の眼の中にある”ように感じるのだ。

3-2. 緑にほどけた夜──ルーカスの介入が示す“真実の色”

あの夜——ルーカスがジェニットのマナを抜いた瞬間。読者の多くが「彼女の瞳が緑に変わった」と気づき、SNSがざわめいた。宝石眼の青が、母フェネロペの緑にほどけていく。あれは単なる魔法ではなく、彼女の心の“脱皮”だった。私はこの描写を読んだとき、静かに鳥肌が立った。ルーカスは魔法を使っているようでいて、実は“記憶の浄化”をしていたのではないか。

公式ファンウィキ(who-made-me-a-princess.fandom.com)にも、マナ除去によってジェニットの瞳の色が変化したと明記されている。けれども私が気になるのは、その“色の意味”だ。青は「血統」、緑は「母性」、そして透明は「自我」。ルーカスの介入によって、彼女の瞳は“自分の意志を持つ色”へと変わっていったのではないか。

宝石眼は皇族の証であると同時に、「誰かに所有される存在」の象徴でもある。青く輝く限り、ジェニットは“誰かの娘”であり、“誰かの証拠”だ。しかし緑に変わった瞬間、それは母フェネロペの記憶と一体化し、“誰かのため”から“自分のため”へと変化する。私はここに、彼女の“誕生の再定義”を見た。ジェニットはこの瞬間、初めて「自分として生まれた」のだ。

しかもこの色の変化、心理的な意味でも秀逸だ。人間の目が見る「緑」という色は、興奮と安定のちょうど中間にある。ルーカスの魔法によって、彼女の内側のエネルギーが“整えられた”のだと思う。彼は黒髪という“夜の象徴”でありながら、彼女の世界を再び“昼”に戻した。これは皮肉にも、「闇の魔法使いによる最も人間的な癒し」だったのかもしれない。

X上では、「ルーカスは恋愛ではなくカウンセラー的な存在」という見方も広がっている。確かにそう感じる。彼は彼女を助けるのではなく、“彼女が自分を取り戻すのを見届ける”役割に徹している。あの夜、魔法という名の心理療法が行われたのだ。彼の黒髪が月光を吸い込み、ジェニットの緑眼が静かに光る——その構図の詩的なバランスは、まさに絵画のようだ。

そして、あの色変化のあと、彼女が微笑む場面。あれは単なる安堵ではなく、母フェネロペの“赦し”を受け取った笑みだと思う。ルーカスは魔法で“罪の構造”を解体し、ジェニットはその中で“心の構造”を再構築した。緑にほどけた夜とは、母の呪いが“娘の希望”へと変換された夜。その緑色は、悲しみの再生色だ。そう思うと、もう何度読み返しても、胸がぎゅっとなる。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

4. 光と影の交錯──イゼキエル・ジェニット・ルーカスの“対称構造”を読み解く

4-1. 二人の少年が映す“白と黒の哲学”

『ある日、お姫様になってしまった件について』という作品を語るうえで、避けて通れないのが「光と影の対比」だ。特にイゼキエル・アルフィアスとルーカス。この二人の少年は、ジェニットやアタナシアの“心の地図”を挟み込むようにして、真逆の性質をもって存在している。イゼキエルは“純白の理性”、ルーカスは“黒の感情”。この対称性が、物語全体を支配する“美しい緊張感”を生み出している。

公式情報でも、イゼキエルは「白い髪に金の瞳、誠実で優しい青年」とされており、彼は光の側の象徴として描かれている。一方、ルーカスは「黒髪・赤眼の魔法使い」、闇そのものを体現する存在。だがこの構図は単なる善悪ではない。むしろ、光が“理想の仮面”で、闇が“本音の顔”を象徴している。どちらも必要で、どちらも孤独だ。

私はこの対比を“哲学的構造”と呼びたい。イゼキエルの優しさは、世界の秩序を守る理性の光。ルーカスの冷たさは、傷ついた心を抱きしめる夜の闇。その間で揺れるジェニットは、光を信じながらも影に憧れる。彼女の青い宝石眼が両者を反射し、世界を映し返している。この関係性を“対称構造”として捉えると、一気に作品が立体的になる。

たとえば、イゼキエルがジェニットに手を差し伸べるシーン。彼は「君は優しい」と言うが、その優しさは彼自身が理解できない“心の深さ”への畏れでもある。彼は光の側に立ちながら、影の存在を恐れているのだ。一方ルーカスは、ジェニットの影の部分を直視する。彼は「そのままでいい」と言わんばかりの沈黙で、彼女の心を包み込む。この二人の“救い方”の差が、作品全体の心理的な張力を生み出している。

Xでも、「イゼキエルは理想、ルーカスは現実」といった言葉が多く見られた。まさにその通りだと思う。白と黒、理想と現実。どちらも正しく、どちらも不完全。ジェニットはその狭間で揺れながら、やがて“自分の色”を選ぶ。彼女が緑の瞳に変わったのは、単なる魔法ではなく、“白と黒の調和”の結果だったのかもしれない。

ルーカスの黒髪は過去を、イゼキエルの白髪は未来を象徴する。だからこそ、ジェニットの瞳は“今”を映す。光でも影でもない“現在”という瞬間を、彼女の宝石眼だけが正確に捉えている。この三人の関係は、まるで一枚の三原色の絵画だ。青・白・黒——混ざり合うほど、真実に近づいていく。

4-2. 宝石眼が語る“誰も愛されなかった記憶”

ジェニットの宝石眼には、彼女自身の記憶だけでなく、“誰も愛されなかった記憶”が刻まれている。これは単なる比喩ではない。彼女の瞳が光るたび、母フェネロペの悲しみ、父アナスタシウスの狂気、そしてルーカスやイゼキエルの孤独が同時に反射する。彼女の瞳は、“愛の欠片の収集箱”のような存在なのだ。

この構造を意識して読むと、作品全体の輪郭が変わる。ジェニットは誰かの娘でありながら、誰からも完全には愛されなかった。その孤独を象徴するのが宝石眼。フェネロペが遺した「母という呪い」、アナスタシウスの「血統の執着」、イゼキエルの「理想への逃避」、ルーカスの「赦しの沈黙」——それらすべてが、瞳の奥で静かに溶け合っている。

私はこの“愛されなかった記憶”というテーマに強く惹かれる。なぜなら、それが“愛の本質”を最も正確に描いているからだ。愛とは、満たされないからこそ形を持つ。ジェニットは愛されなかった少女ではなく、“愛を保存する装置”だった。彼女の瞳が輝くのは、愛が消えていない証拠なのだ。

特に印象的なのが、アニメPVのラストでジェニットが微笑むシーン(youtube.com)。あの笑みは希望ではなく、哀しみの中の静かな受容。彼女はもう“愛されること”を求めていない。代わりに、“愛を理解する者”へと変わっていく。その成熟の瞬間こそ、この作品の真骨頂だ。

また、SNSの考察でも「宝石眼=愛のリトマス試験紙」という比喩を見かけた。誰が彼女を見るかによって、瞳の色が違って見える。イゼキエルには淡い青、ルーカスには深緑、アタナシアには透明。まるで瞳そのものが、見る者の心を映しているようだ。この“見ること・見られること”の構造は、心理学的にも非常に興味深い。私は正直、こういうメタ的仕掛けに弱い。笑

ジェニットの宝石眼が語るのは、「誰も完全には愛せなかった世界の記憶」だ。けれど、その中で彼女は確かに“誰かを理解する”という形の愛に辿り着く。愛の再定義——それがこの章の核心だ。宝石眼とは、誰かを愛することを学ぶための“心の鏡”だったのだ。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

5. “宝石眼”の本当の意味──血統を超えて“選ばれた眼差し”へ

5-1. 見る者と見られる者──アタナシアとジェニットの視線が交わる瞬間

『ある日、お姫様になってしまった件について』の中で、私が最も息を詰めたシーンは、アタナシアとジェニットが初めて互いの瞳をまっすぐに見つめ合う瞬間だった。あのシーンは、血の繋がりではなく「視線」という新しい絆の始まりだったと思う。ジェニットの宝石眼が青く輝き、アタナシアの瞳に映る。それは、敵でもなく、姉妹でもなく、ただ“人として”向かい合った証だった。

この作品の中で、“見る”という行為はとても特別だ。クロードが娘アタナシアを「見ることができない」時期が長く続くように、視線とは「愛の承認」を意味している。そしてジェニットの宝石眼は、その“見られる資格”そのものを問いかけているのだ。彼女の瞳を覗き込むという行為は、彼女の“存在の根拠”を受け止めるということ。だから、アタナシアがその瞳を見た瞬間、彼女は“姉”ではなく、“証人”になった。

私はこの構図がたまらなく好きだ。フェネロペが残した呪いは、娘の瞳を“隠すこと”だった。しかし、アタナシアはその隠されたものを“見ようとする”。つまり、母が作った「見られない構造」を、娘たちが“見る行為”によって壊していく。これって、すごく詩的じゃない? 愛されなかった女たちが、視線を通して“存在を再定義する”物語なのだ。

SNSではこの場面を“視線の継承シーン”と呼ぶファンも多い。たしかに、瞳を通して伝わるのは血ではなく、記憶と赦し。私はこの瞬間、ジェニットが母フェネロペを超えたと思った。彼女はもう“生まれた理由”を探していない。ただ、“見つけてくれる誰か”を信じている。その静かな変化が、あの眼差しに宿っていた。

アニメ化が進む中で、個人的に最も期待しているのがこの「視線の演出」だ。光の角度、まつ毛の影、瞳の反射——どれをとっても、心理の象徴としての“眼”がどう描かれるかで作品の深度が変わる。『ある姫』の真価は、魔法でも恋愛でもなく、“見ることと見られること”の物語なんだと、私は確信している。

5-2. 真実を映す瞳が選ぶのは“王座”ではなく“愛”だった

宝石眼というモチーフがここまで深い意味を持つ作品、なかなかない。皇族の象徴であり、選ばれた血の証であるはずの瞳が、最後には“血統”ではなく“心”を選ぶ。これが『ある日、お姫様になってしまった件について』という作品の最大の逆転構造だ。ジェニットの瞳は、王の印ではなく、“愛の方向”を示す羅針盤だったのだ。

公式設定では「宝石眼=皇族直系の印」とされている。けれど、彼女の物語を読み解くと、それはあくまで“制度としての印”に過ぎない。彼女の瞳が本当に映しているのは、“王座に座る資格”ではなく、“誰かを赦す覚悟”だと思う。青い瞳が緑にほどけた夜、彼女は王座の外で“愛されないことの自由”を手に入れた。あれは敗北ではなく、覚醒だった。

私はこの構造にゾクゾクする。宝石眼の輝きが“力”ではなく“理解”を象徴するというのは、まさに現代的な感性だ。力や血統ではなく、共感と赦しで世界を繋ぎ直す——ジェニットの眼差しはその希望を担っている。フェネロペが「愛されること」を求めて崩れたのに対し、娘は「愛すること」を選んで立ち上がる。この親子の対比は、聖書的でありながら、どこか人間臭い。

そして、ここでルーカスの黒髪が再び意味を持つ。黒は“過去の重さ”、光を吸い込む色。彼は魔法使いとして世界を修復しようとするが、ジェニットは“見る者”として世界を赦そうとする。この二人の関係は、創造と観測、つまり“神と人間”の関係にも似ている。黒髪の魔法使いが外から世界を修正し、宝石眼の少女が内側から世界を受け入れる——この構図、美しすぎる。

X上でも「ジェニットの瞳は“王位継承の眼”ではなく、“愛の再生の眼”だ」という投稿がバズっていた。確かにそう。あの瞳は、世界を支配するための眼ではなく、世界を理解するための眼だ。彼女は見つめるだけで、すべてを赦す。だからこそ、彼女の物語は終わらない。彼女が見る限り、愛は続くのだ。

最終的に、私はこう思う。宝石眼の本当の意味は、“選ばれる眼”ではなく、“選ぶ眼”だ。血統でも、魔法でもない。“誰を愛するか”を選び取る自由。それこそがジェニットが辿り着いた答えであり、母フェネロペが生涯見失ったものだった。彼女の瞳が最後に映すのは、王座でもなく、過去でもない。ただ、隣にいる誰かの微笑み——それだけでいい。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

6. SNS・考察文化が導く“第3の読み方”──ファンが照らす宝石眼の深層

6-1. Xで拡散する「ジェニット=悲劇の宝石説」とは何か

最近X(旧Twitter)を見ていると、『ある日、お姫様になってしまった件について』のジェニットに関する投稿が毎日のように流れてくる。特に目を引くのが、「ジェニット=悲劇の宝石説」。これは、彼女の宝石眼が“祝福ではなく呪いの結晶”であるという解釈だ。いや、ファンたちの洞察力の鋭さに驚かされる。もはや考察というより“共同執筆”のレベルだ。

この説が面白いのは、単なる悲劇の受け取り方ではなく、「宝石=保存された痛み」という視点を持っている点。フェネロペの罪、アナスタシウスの狂気、ルーカスの沈黙——それらすべてが結晶化してジェニットの瞳に宿っている。つまり、彼女の“美しさ”は世界の“記憶の墓標”でもある、という解釈。考察タグ #ある姫考察 の中では、「ジェニットの瞳は王国が流した涙の集合体」という表現まで見かけた。詩人すぎて泣く。

個人的にこの説を読んで感じたのは、ファンたちが物語を単なる娯楽としてではなく、“心理的な儀式”として受け取っているということ。誰もが心のどこかで、「愛されなかった記憶」や「報われなかった想い」を持っている。それを、ジェニットというキャラクターに投影しているのだ。SNS上の言葉が、まるで現代版の“口承神話”みたいに次々と連鎖していく。

中でも印象的だったのは、ある投稿の一文。「宝石は壊れない。だから彼女の痛みも消えない。」──この一言が刺さった。公式設定で宝石眼は“皇族の証”とされているけれど、ファンたちはそれを“永遠に続く感情の牢獄”として再定義している。しかもその表現がどこか優しいんだよね。痛みを神聖視するというか、「それでいい」と受け入れている感じ。

私は思う。この作品の真の主役は、もはや作者やキャラクターだけじゃない。Xで毎晩、誰かが新しい意味を発見している。それが「第3の物語」だ。読者が作者と並走し、物語を育てていく現象。宝石眼の光は、その集合的想像力そのものなんだ。そう考えると、“悲劇の宝石説”とは、実は“読者の共鳴”の記録でもある。

6-2. 個人ブログで語られる“母フェネロペ再評価論”の熱と危うさ

もう一つ、近年のファン考察文化で注目すべきなのが「フェネロペ再評価論」だ。これは、フェネロペを“悪女”としてではなく、“被害者であり創造者”として読み解く流れ。個人ブログやまとめサイトでは、「彼女こそ真の主人公だ」とまで言い切る熱のこもった記事も増えている。しかもその熱が伝播して、海外のRedditやTumblrのファンダムまで波及しているのだから恐ろしい。

この再評価の核は、“愛を誤った者は本当に悪なのか?”という問いだ。フェネロペはアナスタシウスへの愛を狂気に変えたが、それは権力欲よりも「拒絶された心の反動」だったという見方が強まっている。実際、彼女が黒魔法に手を染めたのは「自分の愛を認めさせたい」ためであり、ジェニットの誕生はその最終的な“祈り”だった。罪ではなく、形を違えた祈り。

この解釈、正直私は好きだ。というのも、フェネロペを単なる“母という呪い”の象徴にしてしまうと、物語が「悪女の再生譚」という狭い枠に閉じ込められてしまう。でも彼女を“創造する女”として読むと、一気に神話的な厚みが出る。彼女は破壊者ではなく、次の物語を生む“起点”だった。ジェニットが“赦し”を体現するのは、フェネロペが“破壊”を選んだからこそなのだ。

ただし、この再評価には少し危うさもある。フェネロペを「救われるべき存在」として美化しすぎると、彼女の行為の“倫理的重み”が薄れてしまう。愛を名目に他者を傷つけることを肯定してしまう危険がある。でも、私はむしろこの危うさこそが“彼女らしさ”だと思っている。フェネロペは「愛に狂った女」ではなく、「愛に正直すぎた人間」だったのだ。

この視点は、現代の読者が共感を寄せる理由にも繋がっている。SNS世代にとって、フェネロペの行動は「間違ってるけど分かる」と感じる痛みなのだ。完璧な母親像ではなく、感情の渦でぐちゃぐちゃになった“等身大の人間”。だからこそ、彼女の名前が今もXでトレンド入りする。母フェネロペは悪女ではなく、“未完成の愛の原石”として再発見されたのだ。

このファンによる再評価の熱量こそが、作品の寿命を延ばしている。もはや『ある日、お姫様になってしまった件について』は完結した物語ではない。SNS上でファンが語り続ける限り、フェネロペもジェニットも、あの宝石眼も生き続ける。物語は読まれるたびに再誕する。私はその現象を見て、「ああ、この作品はもうファンの手に委ねられたんだな」と感じた。

考察文化は、もはや副次的な活動ではない。読者自身が物語の“次章”を書いている。フェネロペを再解釈し、ジェニットの瞳を通して“母の愛”を再構築する——それが令和の“読書”の形なのだと思う。作品の深淵を覗き込みながら、私たちは自分の中の“宝石眼”を磨いているのかもしれない。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

7. 相沢透の視点で読む“宝石眼の心理学”──瞳が語るものは「血」ではなく「孤独」

7-1. 宝石眼=記憶装置としてのメタファー構造

“宝石眼”というモチーフを心理学的に見ると、これは単なるビジュアル設定ではない。むしろ『ある日、お姫様になってしまった件について』全体の記憶構造を象徴する、極めて精緻な“メタファー装置”だと私は思う。ジェニットの瞳は、見たものを記録するだけでなく、彼女自身の“感情のログ”でもある。彼女が誰を信じ、誰に怯え、誰を赦したか——そのすべてが“瞳の色”という形で記録されていく。

この作品における「色」は、言葉の代わりに心を語るコードだ。青は血統、緑は赦し、透明は真実。そして黒は、観測者ルーカスの存在そのもの。ルーカスが魔法で瞳のマナを抜くシーンは、“感情の再フォーマット”のようでもある。まるでトラウマをデータとして消去し、新しい自分を再構築していく心理療法のようだ。そこに魔法と心理が交差する“認知の儀式”がある。

しかも、宝石眼が“見る”という行為を通して動作する点が重要だ。見られるのではなく、見る。つまり、彼女は「観測される姫」ではなく、「観測する存在」へと変わっていく。これは主人公アタナシアとは対照的な構造で、アタナシアが“愛されることで存在を得る”のに対し、ジェニットは“理解することで存在を得る”。心理的には“依存”から“共感”への進化だ。そこに、この作品が持つ異様な深みがある。

私が感動するのは、作者がこの“瞳の構造”を徹底的に感情設計に活かしていること。宝石眼が反射するのは光ではなく、“心の残響”。だから、彼女の瞳は時間をも超越している。フェネロペの未練も、アナスタシウスの後悔も、すべての“過去”がそこに残る。それはまるで、人間の記憶が消えずに層を重ねていくようなもの。宝石眼=無意識の記録媒体なのだ。

読者の中にも、ジェニットの瞳に自分の過去を重ねた人は多いと思う。Xで「ジェニットの目を見ると泣ける」「あの青は私の昔の孤独みたい」といった投稿が流れていた。そう、それが正しい。この作品の宝石眼は、見る者の“内なる記憶”を呼び起こす鏡だ。彼女の瞳は、物語を読む私たちの心の奥にまで届いている。そこが、この作品の魔力なんだ。

7-2. その瞳に宿る“母への祈り”と、見えない赦し

私は、ジェニットの瞳を見るたびに“祈り”を感じる。宗教的な意味ではなく、もっと個人的で、内側から滲み出るような祈りだ。あの瞳に宿る光は、母フェネロペに対する“言葉にならない赦し”そのものだと思う。母は娘を呪い、娘は母の影を受け継ぎ、それでもなお、その中に“理解したい”という静かな願いが残っている。宝石眼の中にあるのは、愛と憎しみが交互に反射する“赦しの迷路”なのだ。

心理学的に言えば、これは「内的母性の統合」だ。人は成長の過程で、自分の中にある“母の影”を受け入れる瞬間を迎える。ジェニットが緑の瞳を取り戻す場面は、まさにその象徴。彼女は母を消したのではなく、自分の中に“母を置く場所”を作った。ルーカスの魔法は外的な助けにすぎず、真の赦しは彼女自身の内側から生まれた。そう考えると、あの色変化は心理的な自己統合の瞬間でもあった。

フェネロペというキャラクターは多くの読者にとって「理解できない母」だった。だがジェニットの瞳が緑に変わった瞬間、私たちは“理解できない母を理解する物語”を目撃したのだ。それは「母を赦す」というより、「母の不完全さを愛する」ことへの目覚め。これは人間が抱える最も普遍的なテーマの一つだ。だからこそ、あの瞳が輝くたびに、私たちは少し泣きそうになる。

私は個人的に、“宝石眼”というモチーフを「救いを探す心の形」として受け取っている。光を集めようとする宝石の性質は、愛を集めようとする人間の性質そのもの。けれど、集めた光は痛みも同時に映す。だからこそ、美しい。ジェニットがその瞳で世界を見つめる限り、彼女は母を赦し続けている。それは言葉を超えた、存在そのものによる祈りだ。

最後に、私はこう締めくくりたい。宝石眼が映しているのは、血統でも、罪でもない。それは、孤独を赦した人の“強さ”だ。孤独を受け入れる者だけが、他者を本当に愛せる。フェネロペが愛を掴めなかった理由は、孤独を拒んだから。ジェニットが愛を掴めた理由は、孤独を見つめたから。そう、彼女の瞳が光るたびに、世界の“赦し”が一つ増えていくんだ。まるで、読者の心の中に小さな宝石が生まれるように。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

tappytoon.com

aruhime-anime.jp

wikipedia.org

who-made-me-a-princess.fandom.com

animatetimes.com

morn.life

pubc.jp

これらの一次・二次情報を基に、作品公式設定・キャラクター描写・読者考察の動向を整理し、筆者自身の分析と感情的洞察を加えた構成としています。情報は2025年10月時点での公開データを参照しています。

- 黒髪の美少年ルーカスと白髪のイゼキエル、その“光と影の対比”がジェニットの宝石眼を照らす構造を解き明かした。

- フェネロペの“母という呪い”が娘ジェニットにどう遺伝し、瞳の色を通して愛と赦しへ変化していったかを深く掘り下げた。

- ジェニットの宝石眼は“血統の証”ではなく、“記憶と孤独の記録装置”として再定義できることを心理的に分析した。

- SNS上のファン考察や個人ブログが生んだ“フェネロペ再評価論”を通して、現代的な共感構造を浮き彫りにした。

- 最終的に、宝石眼は“選ばれる象徴”ではなく、“選ぶ勇気”の象徴——愛を赦しに変える物語の核心であると結論づけた。

コメント