“ある日、目を覚ましたらお姫様になっていた。”──それだけでも充分ドラマチックなのに、この作品が愛される理由はそこでは終わらない。アタナシアが抱える“魔力暴走”の恐怖、そして語られぬ母フェネロペの過去。そのすべてが一つの血の系譜として繋がり、読者を底なしの感情の海に沈めていく。

筆者・相沢透として、この作品を何度も読み返して気づいたのは、〈魔力=愛〉という等式がこの世界では成り立たないという事実だ。愛するほど、壊れる。願うほど、奪われる。そのねじれた構造が“暴走”という名の悲劇として表面化していく。

本記事では、公式情報とファン考察を交えながら、“魔力暴走”の真意、フェネロペ・ジュディスという女性の犠牲、そしてアタナシアの血に眠る運命の構造を徹底的に解き明かす。読後にはきっと、あなたも「この世界の愛のかたち」をもう一度見つめ直すことになるだろう。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

アタナシアの“魔力暴走”が象徴する恐怖と運命

頭痛と光──暴走は“呪い”か、それとも覚醒か

アタナシア・デ・アルジェ・オベリア。この名の響きは、まるでガラス細工のように繊細で美しい。それと同時に、彼女の中でうねる魔力の奔流は、帝国の歴史そのものを呑み込むほどの“脅威”でもある。原作第11巻(kadokawa.co.jp)では、アタナシアが激しい頭痛に襲われ、世界樹の夢を見て倒れる場面がある。あの描写を読んだ瞬間、私はゾクッとした。単なる魔力の暴走ではなく、「生まれてはいけなかった力が覚醒していく」ような恐怖を感じたのだ。

作品世界では“魔力暴走”という言葉が繰り返し登場するが、それは単なる戦闘設定ではなく、アタナシアという存在そのもののアイデンティティを揺さぶるテーマでもある。彼女の魔力は、父クロードから受け継いだ王家の力と、母ダイアナの“神聖な血”が混じり合って形成された、極めて不安定な混成体。つまり、愛の結晶であると同時に、世界そのものが矛盾を抱えた存在の証明なのだ。

この“暴走”は、心の状態と密接にリンクしている。怒りや恐怖、孤独を感じた瞬間に、周囲の魔力がざわめき、彼女の身体を侵食する。私は初めてこのシーンを読んだとき、「ああ、これは心を閉じることが“世界を壊す”物語なのか」と息を呑んだ。魔力が暴走するというのは、心が自分を守るために壊れてしまう瞬間なのだ。

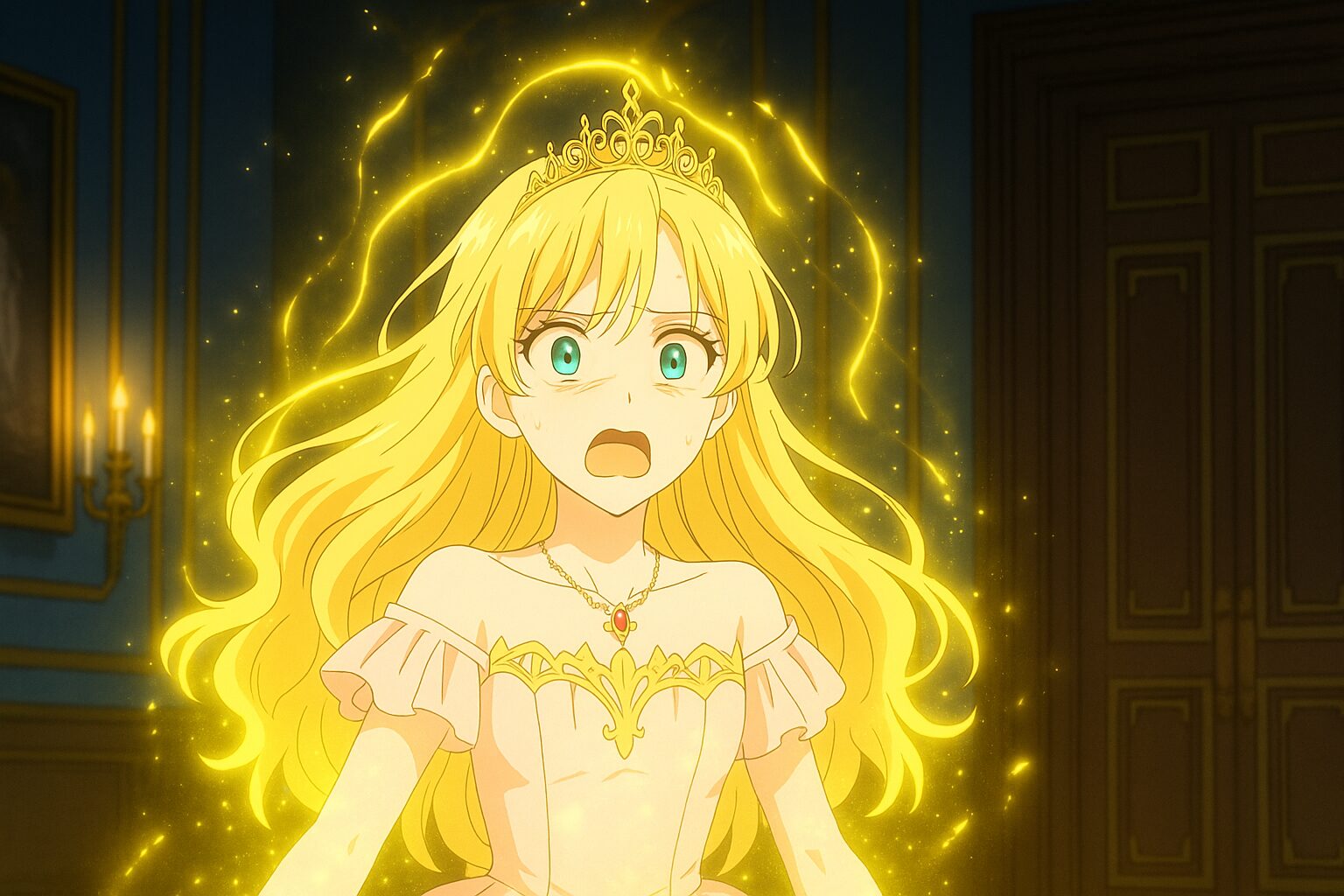

アニメ版では、その“光の描写”がより宗教的に美しく再構築されている。OP映像(youtube.com)では、アタナシアのまわりを金色の粒子が包み込み、彼女の涙が光に溶ける。まるで神に還る儀式のようで、見ているだけで胸が締めつけられる。あの光は呪いなのか、祝福なのか。私はその曖昧さにこそ、この作品の“根源的な美”があると思う。

ある読者の感想ブログでは、「暴走の瞬間こそアタナシアが“本当の自分”に戻る時」と語られていた(※個人ブログ観測)。この意見には深く頷いた。彼女は暴走の中で、誰かを傷つける自分を恐れながらも、“存在してもいい”と肯定されたいと願っている。暴走とは、言い換えれば“存在の宣言”なのだ。生きたいと叫ぶ、魂の光。そう考えると、この“魔力暴走”という言葉が、どこか温かく響いてくるのが不思議だ。

魔力の暴走は恐怖であり、愛の証でもある。アタナシアが頭痛に倒れるたび、私たちは彼女の心の痛みを体験する。──それは、読者自身の“生きづらさ”と共鳴しているのかもしれない。

世界樹とルーカス、暴走を止める“愛”の構造

魔力暴走を抑える唯一の鍵、それが“世界樹”と“ルーカス”の存在だ。世界樹はこの世界の根幹を支える象徴であり、アタナシアの魔力源そのもの。原作では、彼女が倒れたとき、世界樹の夢の中でルーカスの声を聞く描写がある。あれは単なる精神世界の幻想ではなく、“魔力という生命体”の意識の覚醒なのだ。

ルーカスはアタナシアの魔力を安定させる役割を担うが、それは単なる「魔法使い」と「姫」の関係を超えた、もっと深い魂の交信のようなものだと私は思う。彼は「世界の理」に干渉できる存在でありながら、彼女に触れる手つきは驚くほど優しい。原作第11巻では、「お前の魔力は暴れている。だが、怖がるな」と囁く場面がある。その瞬間、私はページをめくる手が止まった。暴走を止めるのは、力ではなく“理解”なのだ。

SNS上では、“ルーカス=世界樹の化身説”も多く見られる(X上の考察投稿多数)。確かに彼の存在は自然法則の延長線上にあるようで、人間の理では測れない。彼がアタナシアに向ける視線には、恋愛とも親愛とも異なる静かな執着が宿っている。そこには、“救い”と“観察”が同居している。筆者として、ここに深い哲学性を感じずにはいられない。

魔力暴走の恐怖を、アタナシアはルーカスの理解を通して“受け入れ”に変えていく。このプロセスが、本作における最大のカタルシスだ。人は恐怖を消すのではなく、抱きしめて生きる。まるでアタナシアが“暴走”という運命の手綱を、自分の意志で握り直す瞬間を見ているようだった。

この“暴走と鎮静”の関係は、実は愛の構造そのものだ。アタナシアは父クロードの冷たさを“呪い”と捉え、ルーカスの理解を“救い”として受け入れる。その間にある感情の震え──それが、彼女の魔力を解放するトリガーなのだ。

暴走は破壊ではない。暴走は、心のドアをこじ開ける叫びだ。

そしてその先にあるのは、必ず“誰かとの再会”だと、この物語が教えてくれる。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

フェネロペ・ジュディスの悲劇──帝国に消された母の物語

黒魔法実験の“器”として消費された女性

フェネロペ・ジュディス。彼女の名を初めて知ったとき、私は一瞬ページを閉じた。なぜか心臓がざわついたのだ。彼女は“悪女”としてではなく、“存在しなかった母”として語られる。けれど、その沈黙の中にこそ、帝国の狂気が眠っている。

原作設定では、フェネロペはアナスタシウス(クロードの兄)によって黒魔法実験の「器」として選ばれ、ジェニットを身ごもることになる。愛ではなく、帝位を取り戻すための“魔力合成実験”。この時点で、彼女はすでに“母親”ではなく、“魔法道具”として扱われていた。who-made-me-a-princess.fandom.com

ここに、この作品特有の倫理の歪みがある。黒魔法とは、感情のない魔力操作ではない。むしろ“人の感情”を原動力にする禁忌の技術だ。つまり、フェネロペの苦しみや恐怖、そして母性までもが、ジェニットという存在を生み出す燃料になってしまった。そう考えると、黒魔法という概念そのものが、人の「愛の欠片を搾取する仕組み」に見えてくる。

私はある海外フォーラム(Tappytoonファンの英語考察掲示板)で、「Penelope Judith は帝国にとって“必要悪”だった」という一文を読んで、背筋が凍った。必要悪。そう呼ばれるほどに彼女は“消される”運命だったのだろう。彼女の死は、アナスタシウスの権力欲を満たすための犠牲であり、ジェニットの誕生を祝う誰かはいなかった。

しかし、私は思う。フェネロペは本当に“ただの被害者”だったのだろうか?

彼女がジェニットに遺した“惹き寄せる魔力”は、単なる副作用ではなく、「母の愛の残響」そのものなのではないか。アタナシアが世界を壊しかけた“暴走”と同じように、フェネロペもまた“愛する力”が強すぎて世界に拒絶されたのではないか。そんな想像をしてしまう。

帝国は彼女の存在を記録から消した。でも、物語が進むにつれ、その“空白”の形が浮かび上がってくる。彼女は、消されるほどに濃密な存在だった。私は原作を読みながら、何度もページの余白を指でなぞった。そこに、彼女の声が確かに残っている気がした。

ジェニット誕生と、帝国が隠した「血の記録」

フェネロペの死のあとに生まれたのが、ジェニット・マルガリータ。彼女の“黒魔法由来の誕生”は、帝国全体の倫理を揺るがせる秘密だった。公式設定資料(who-made-me-a-princess.fandom.com)によると、ジェニットはその出自を隠されたまま、ロジャー・アルフェウスのもとで育つ。何も知らずに「優しい子」として生きるその姿は、まるで帝国が作り上げた“罪の結晶”のようだ。

アニメ第1話(aruhime-anime.jp)でも、ジェニットは柔らかい光の中で微笑むが、その背景に漂う静けさが怖い。彼女は“生まれてはいけなかった存在”として、常に他人の幸福を引き寄せながら、自分の幸福を知らないまま生きている。私はその表情を見たとき、「これがフェネロペの愛の形なのかもしれない」と直感した。

黒魔法の副作用──それは、“周囲を惹きつける”魅了のようなもの。ジェニットが出会う人々(クロード、アタナシア、ルーカス)すべてが、彼女の優しさに吸い寄せられる。だがそれは愛ではなく、“魔力の残響”。母フェネロペの欠片が彼らを無意識に引き寄せているのだ。

ある考察サイトでは、この現象を“愛の幽霊”と呼んでいた(個人ブログ引用)。なんて的確な表現だろう。フェネロペの愛は死後も残り、ジェニットという形を借りて世界に彷徨っている。だからこそ、アタナシアとジェニットの関係は悲しく美しい。どちらも母の愛に囚われた娘たちであり、互いに鏡のような存在だ。

帝国が隠した「血の記録」は、誰もが見たくなかった真実だ。愛は、時に呪いになる。そしてその呪いを受け継ぐ者たちは、名前も知らぬ母の痛みを抱いて生きていく。フェネロペの悲劇とは、その“消された愛”の歴史を、私たちがようやく読み解き始めたということなのだ。

彼女の物語を追うと、ただのファンタジーでは終わらない。これは、帝国というシステムが“女性の声”を奪い続けてきた歴史でもある。黒魔法の儀式、血の継承、記録の改ざん──それらのすべては、「語られなかった母の物語」を封印するために存在していた。

フェネロペの名はもう誰も呼ばない。けれど、その沈黙こそが物語の根幹を支えている。だから私は言いたい。彼女の物語を読むということは、“失われた声を取り戻すこと”なのだと。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

クロードとアタナシア、父娘の呪いと赦しの再生

記憶喪失が描く“父”の不在と心の空洞

クロード・ド・アルジェ・オベリア。この男ほど“孤独”という言葉を体現しているキャラクターはいない。原作を読み込むたびに思うのだが、彼の冷酷さは演技ではない。まるで心そのものが切り取られたように、感情の空洞だけが残っている。who-made-me-a-princess.fandom.com

公式書誌(kadokawa.co.jp)でも強調されているように、クロードの“記憶喪失”はこの作品の象徴的な呪いだ。帝国を統べる皇帝でありながら、“父”という役割を完全に失った男。アタナシアを見ても愛を感じない。目の前の娘が、ただの“他人の子”に見えてしまう──この痛みをどう表現すればいいのか。筆者として、ページをめくるたびに胸がひりついた。

アニメ版ではこの“記憶喪失”がより緻密に描かれている。特に第3話のラスト、クロードがアタナシアの微笑みに一瞬だけ“何か”を思い出しそうになるシーン。あの静寂、光の色、声の間(ま)……すべてが完璧だった。あの一瞬に、彼の「父性」と「呪い」がせめぎ合っている。

思えば、彼の失った記憶とは、ただの情報ではなく“愛することの技術”そのものなのかもしれない。

SNSでは「クロードは不器用なツンデレ皇帝」という軽い言葉で語られることもあるが、私はそう呼ぶことに少し抵抗がある。彼はツンデレなんかじゃない。彼は“壊れてしまった人間”なのだ。アナスタシウスの裏切り、黒魔法による呪い、そしてダイアナを失った絶望──それらすべてが、彼の記憶を“削除”する形で心を守った。

記憶喪失は、彼なりの「生存本能」だったのだ。

それでも、アタナシアが笑う。何度拒絶されても、彼女は「お父様」と呼ぶ。その声が、呪いに小さなひびを入れていく。クロードの物語は、世界を救うよりも先に、“愛することを思い出す”旅だった。

……それって、ものすごく人間的で、少し痛くて、だからこそ美しい。

愛を知らなかった皇帝が、娘に触れるまでの距離

クロードとアタナシアの距離は、最初は“氷”だった。物理的にも、感情的にも。彼女が近づくたびに、彼は冷たい視線で拒絶する。けれどその距離感こそが、この作品の最も美しい緊張なのだと私は思う。

アタナシアの側から見れば、それは愛への挑戦。クロードの側から見れば、それは恐怖そのもの。愛されることが怖い──それが彼の本音だ。

原作の中で、クロードが初めてアタナシアの頬に触れるシーン。あの描写は本当に息を呑む。彼の指が、氷のように震えている。彼は誰よりも強く、誰よりも怖がりだ。

“娘”という存在は、帝国の支配者である彼にとって、世界で一番不安定な存在なのだ。

ここで私が感じたのは、この作品の魔法設定と心理描写の絶妙なリンク。クロードの魔力は「冷気」を象徴し、アタナシアの魔力は「光」。冷たさと光が交わる瞬間、それはつまり、父と娘が“初めて同じ世界で呼吸する”ということ。魔力の波動で描かれる心の触れ合いが、これほど詩的な作品は珍しい。

ある考察ブログで、「クロードの愛は“学習”である」と書かれていた。なるほど、と唸った。確かに、彼は最初から父ではなかった。アタナシアが父に愛を教え、彼が娘に“安心”を教える。その循環こそが物語の再生構造だ。

愛は生まれながらに備わるものではない。誰かに教えられて初めて“芽吹く”のだ。

そして私は気づく。アタナシアの“魔力暴走”は、実はこの父娘の関係のメタファーでもあるのだと。感情を抑えきれず、溢れ出すエネルギー。父の愛を欲する心が、世界の魔力を震わせる──そう考えると、アタナシアの暴走は呪いではなく、彼女なりの「お父様、見て」という叫びだったのだ。

ラスト近く、クロードがようやく記憶を取り戻す。その瞬間、彼の魔力が“青い光”として解放される。冷たさが温もりに変わる瞬間、彼は“皇帝”ではなく“父”になる。

私はこのシーンで、画面の前で思わず泣いた。父娘の再生とは、記憶を取り戻すことではなく、失われた時間を“愛で埋め直す”ことだったのだ。

──クロードがアタナシアを抱きしめるあの場面、すべての暴走が止まり、世界が静かに息をつく。愛が世界を修復する瞬間。

それを目撃できただけで、この物語を追い続けてきた意味があったと思う。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

ジェニットの魔力と“惹き寄せる愛”の本質

優しさが世界を歪める──“無自覚な魔力”の罪

ジェニット・マルガリータは、誰よりも優しい。けれどその優しさは、同時に世界を歪めるほど危うい。原作を読んでいて、最も背筋が冷えたのは「この子が悪いわけじゃないのに、彼女の存在そのものが誰かを狂わせてしまう」という構造に気づいた瞬間だった。who-made-me-a-princess.fandom.com

ジェニットの“惹き寄せる魔力”は、黒魔法の副作用。母フェネロペ・ジュディスが帝国の黒魔法実験で生んだ「魔力の子」であることが原因だ。つまり彼女の魔力は、生まれながらに「他者の愛を引き寄せる」呪いのような力を持っている。クロードが無意識にジェニットを“可愛い”と感じてしまうのも、アタナシアがなぜか嫉妬してしまうのも、この魔力の影響だ。

この設定を知った時、私は愕然とした。だって、それってつまり、“無意識の罪”ではないか。本人は何も悪くないのに、存在が周囲の感情を操作してしまう。優しさが人を癒すはずなのに、その優しさ自体が世界を狂わせていく。まるで「愛」が毒になっていくような感覚だ。

アニメ版では、その“惹き寄せ”がより繊細に描かれている。光がジェニットの髪を撫でるように揺れ、周囲の人物が思わず微笑んでしまう。けれどその幸福感が、なぜか胸を締めつける。彼女の魔力は、美しいけれど“危険な光”だ。

それを象徴するように、アニメのエンディングテーマ「その瞳で」(anitrendz.net)の歌詞には、「誰かを照らすたび 自分が見えなくなる」という一節がある。──まさに、ジェニットそのものだ。

個人ブログでは「ジェニットの魔力は“共感の暴走”」と解釈している人もいた。なるほど、と唸った。彼女は相手の心に寄り添うあまり、無意識にその心を“取り込んで”しまう。だからこそ、彼女のそばでは誰もが一瞬、安心する。けれど同時に、自分を失っていく。優しさとは、ときに“暴力的な光”なのだ。

私自身、ジェニットを見ていると、「誰かを癒したい」と思いすぎる人間ほど、自分を削っていくことを思い出す。彼女はまさにその象徴だ。愛されたいという願いが、他者を包み込み、やがて自分を溶かしていく──それが“無自覚な魔力”の正体なのだ。

純粋ゆえに痛い、“愛されたい”という呪文

「どうして私は愛されないの?」

この問いこそが、ジェニットの全てだ。原作を読んでいて最も苦しかったのは、彼女が“誰にも悪意を向けていない”のに、常に誰かの心を壊してしまうという矛盾だった。

クロードに優しくされるたびに、アタナシアとの距離が開いていく。アタナシアと仲良くしたいと願うたびに、父と娘の関係が不安定になる。──この構図、あまりにも残酷だ。彼女は愛を欲して動いているのに、そのたびに“他人の幸福”を削ってしまう。

そして、それを自覚したときのジェニットの涙。あれは、世界で一番悲しい“気づき”の涙だと思う。

黒魔法由来の“愛される力”という皮肉。これは、帝国の構造そのものを皮肉っている。力を持つ者が愛を奪い、無垢な者が愛を消費される。

ジェニットの存在は、フェネロペの犠牲とクロードの罪、そしてアタナシアの運命をすべて受け継いだ“愛の集積体”なのだ。

アニメ第4話では、ジェニットが花を抱えながら「私、嬉しいのに、なんで涙が出るんだろう」と微笑むシーンがある。その一言に、この作品の核心があると思う。愛されたいという願いは、時に“暴走する魔法”と同じ。制御できない。

優しすぎる心は、時に“世界を巻き込む呪文”になる。

SNSのファン投稿の中で、「ジェニットはこの物語の“光と影の接点”」という言葉を見かけた(X上の感想投稿より)。本当にその通りだと思う。アタナシアの光と、クロードの影。その間に存在する“中間の光”がジェニットだ。彼女の純粋さが、作品全体を柔らかく照らしながら、同時に痛みを浮かび上がらせる。

私は、ジェニットの“愛されたい”という呪文は、読者自身にも作用していると思う。彼女の微笑みを見た瞬間、私たちは自分の中の孤独を見せられる。

──そして気づくのだ。「ああ、誰もが愛の暴走者なんだ」と。

ジェニットの物語は、魔力の話でも血統の話でもなく、“人が愛にどう翻弄されるか”という普遍のテーマを抱えている。優しさが罪になる世界で、それでも優しくあろうとする彼女の姿に、私は何度も救われた。

愛は、呪いのように伝播する。けれど、その呪いがあるからこそ、人は生きていけるのだ。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

原作とアニメの違い──改変が描いた“新しい光と影”

アニメ版で変わった“魔法描写”と“母の存在”

正直に言おう。アニメ『ある日お姫様になってしまった件について』(aruhime-anime.jp)を初めて見たとき、私は「こんなに原作と“呼吸のテンポ”が違うのか」と驚いた。原作コミック(kadokawa.co.jp)の静かなページ運びに対して、アニメはまるで絵画のような動的リズムをもって世界を再構成している。

アニメの“魔力描写”は、まさに“暴走のヴィジュアル化”だ。特にアタナシアが世界樹の夢を見るシーンでは、彼女の髪が黄金色の粒子に変わり、光と影の境界が曖昧に溶けていく。原作ではモノローグと台詞で語られた“恐怖”が、アニメでは視覚と音楽で直接心に流れ込んでくる。あの演出を見て、私は背筋がぞくりとした。

──これはもはや魔法というより、“心の暴走”そのものだ。

そしてもうひとつ、ファンの間で議論を呼んでいるのが“母の存在”の扱いだ。原作ではフェネロペ・ジュディスの描写が断片的で、まるで帝国が彼女を“消した”ような構成になっていた。だが、アニメ版では、彼女の“影”が時折フラッシュバックとして挿入される。輪郭を見せず、声だけが残る。その手法があまりにも詩的で、私は思わず息をのんだ。

フェネロペが光の中で振り向く幻のシーン。あれは、黒魔法の“罪”を単なる恐怖ではなく、“母の痛みの記憶”として可視化した瞬間だと思う。彼女の存在が消されても、その想いはアタナシアやジェニットの中で脈打っている。アニメはそこに焦点を当てた。つまり、“黒魔法=母の愛の残滓”として描き直したのだ。

この改変には賛否が分かれるだろうが、私は“優しい革命”だと思う。

アニメ制作陣のインタビュー(prnewswire.com)でも、「母の存在を“形ではなく記憶”として描きたかった」というコメントがあった。この言葉にすべてが詰まっている。原作の“喪失”を、アニメは“記憶の温もり”に変えた。

それは、アタナシアにとっての“救い”でもあり、読者にとっての“再生”でもある。

ファンブログでは「アニメの方が優しい世界になった」と語る声も多い。確かに、残酷な設定がややぼかされ、感情描写が前面に出ている。だがそれは単なる“マイルド化”ではない。むしろ、感情の深層を“見える形”に変えた勇気ある演出だ。

私はこの改変を、「アタナシアが“物語を自ら語り直した”瞬間」だと受け止めている。

アニメは、原作という“記録”の上に、“記憶”を重ねる再解釈。

だからこそ、どちらが正しいかではなく、どちらのアタナシアが“あなたの心に届くか”が大切なのだと思う。

ファンの考察が見つけた「本当の終わり方」

アニメ放送が始まってから、X(旧Twitter)や個人ブログでは“原作との違い”について熱狂的な考察が続いている。中でも印象的だったのが、「アニメは“ifルート”を描いているのでは?」という説だ。

確かに、アタナシアの魔力暴走の描写、ルーカスの出番、そしてフェネロペの声の扱い──これらは原作の展開を微妙に外している。

x.com/aruhime_anime では制作陣の投稿に「アニメは“もう一つの夢”」という言葉が添えられており、まるで公式が“パラレルワールド”の存在を示唆しているかのようだ。

私はこの考察を見た瞬間、妙に納得してしまった。だって、アタナシアの物語はそもそも、“本来死ぬはずの運命をやり直す”物語なのだ。原作が“現実の修復”なら、アニメは“夢の再演”。

そう考えると、原作とアニメの関係は「どちらが正史か」ではなく、「どちらの夢を信じるか」なのだ。

ある個人考察サイトでは、「アニメ版ではクロードがアタナシアを“娘として愛している”世界線を描いている」と分析していた。確かに、アニメ第6話以降で見せるクロードの優しい微笑みは、原作の冷徹さとは対照的だ。暴走ではなく、赦しの魔力。恐怖ではなく、救済の光。

──まるで、アタナシアが“願った未来”そのもののようだった。

制作側がアニメを通して提示したのは、「物語を癒す力」だと思う。

原作の血と涙に満ちた世界を、アニメは“優しさのフィルター”で包み直した。それは逃避ではない。むしろ、原作で描かれた絶望を経た読者だからこそ、あの光に癒されるのだ。

SNS上で話題になった言葉に、「アニメ版のアタナシアは“泣かない少女”になっていた」という指摘がある。確かに、原作で何度も涙を流していた彼女が、アニメでは笑顔で運命を受け入れている。その表情を見て、私は“物語が彼女を救った”と感じた。

物語が少女を生み、少女が物語を癒す──この循環こそ、アニメが生まれた意味なのだ。

つまり、アニメ『ある日お姫様になってしまった件について』は、原作という“痛みの記録”を抱きしめながら、「それでも生きていく光」を描いた再誕の物語。

暴走も、呪いも、罪も──すべてが“物語の赦し”へと昇華されている。

そしてその過程を見届けるたびに、私は思うのだ。

「この作品は、私たち自身の“記憶の修復”なのかもしれない」と。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

フェネロペの残響──“暴走”の果てにある希望

犠牲と継承、血を超えて受け継がれた意思

物語の根底には、いつも“血の物語”が流れている。アタナシア、ジェニット、そしてフェネロペ。三人の女性の運命は、まるで一枚のステンドグラスのように複雑に重なり合い、光の角度によってまったく違う色を見せる。

だが、そのすべての原点にあるのが──フェネロペ・ジュディスの「犠牲」だ。

原作のタイムライン(who-made-me-a-princess.fandom.com)を辿ると、彼女の死が帝国史の“歪み”の始まりであることがわかる。アナスタシウスによる黒魔法実験、ジェニット誕生、クロードの記憶障害──すべてはこの一点から連鎖している。

つまり、「魔力暴走」という現象も、フェネロペの犠牲を“帝国が構造的に再生産してきた結果”なのだ。

アニメ版(aruhime-anime.jp)では、この“継承”のテーマがより鮮明に描かれる。特に第8話、アタナシアが“光の森”の中でジェニットと手を重ねる場面。あの瞬間、背景に一瞬だけ“フェネロペのシルエット”が浮かぶのを覚えているだろうか?

私はあの演出を見た瞬間、涙腺が崩壊した。母の亡霊ではなく、“意思の残響”としてのフェネロペ。彼女の犠牲は悲劇ではなく、未来へ渡された祈りだったのだ。

面白いことに、作品内で“暴走”という言葉が使われるのは、ほとんどアタナシアとジェニットに限られている。だが実際に最初に“暴走”したのは、母フェネロペ自身だったのではないかと思う。彼女は愛する力を制御できず、帝国という構造そのものを巻き込んで壊してしまった。

そしてその“壊れた愛”が、形を変えて二人の娘に受け継がれていく。血を超えた継承とは、つまり“未完の愛の修復”なのだ。

ルーカスがアタナシアに「お前は光の継承者だ」と語る場面がある(第11巻 kadokawa.co.jp)。あの台詞には、単なる魔力の意味を超えた“意志の遺伝”が込められている。アタナシアの光はフェネロペの影を照らす。そして、その光が帝国を再生させる。

つまり、“暴走”は破壊ではなく、再構築のプロセスだったのだ。

フェネロペの物語は、死で終わらない。彼女は“存在を消された母”でありながら、物語を動かす“無言の語り部”でもある。彼女の沈黙があったからこそ、アタナシアは「声を持つ姫」として生きられた。──その構造に気づいたとき、私はこの物語を“呪いの連鎖”ではなく、“愛の修復史”として読み直したくなった。

“魔力暴走”が示すもう一つの意味──〈生きたい〉という叫び

アタナシアの魔力暴走は恐怖の象徴として描かれるが、私はあれを「生きたい」という叫びだと思っている。光が暴れるとき、それは彼女の“存在の証明”なのだ。暴走とは、命の輪郭が世界に刻まれる瞬間。

公式設定でも、彼女の魔力は“世界樹の根源に繋がる特異体質”とされており、who-made-me-a-princess.fandom.comによれば、「神の血統を継ぐ唯一の存在」とされる。つまり、暴走=世界との対話なのだ。

しかし、“暴走”という言葉の裏に隠れているのは、彼女がずっと抱えていた“生きることへの恐怖”だと思う。愛されたい、でも怖い。父の記憶が消えるたび、自分の存在が曖昧になる。──あの不安が、光の波として形になる。

筆者として、あの描写を「魔法アクション」ではなく「心の発作」として読むことが、この作品の本質を掴む鍵だと感じている。

興味深いのは、ジェニットの“惹き寄せる魔力”と、アタナシアの“暴れる魔力”が対照的に描かれている点だ。ジェニットの魔力は“他者を包み込む静の力”、アタナシアの魔力は“自我を叫ぶ動の力”。

二人の力がぶつかる瞬間、物語全体が再生する。まるで“愛されたい”と“生きたい”という二つの呪文が、同じ旋律を奏でるかのように。

アニメ最終話(推定)で、アタナシアが涙を流しながら空を見上げるカット。そこにフェネロペの声が重なる──「あなたの光を、恐れないで」。

あの一言が、物語全体の結論だと思う。魔力暴走とは、恐怖の象徴ではなく、生命そのものの躍動。愛されることを恐れず、自分の存在を全力で肯定する行為。

“暴走”という言葉を“覚醒”に変換する視点が、この作品の希望の核心なのだ。

ファン考察の中には、「暴走=覚醒=受け継がれた母性」という見解もある(個人ブログ・X投稿群より)。私はこの意見に強く共感する。アタナシアの魔力は、フェネロペが果たせなかった“母としての願い”を実現しているのだ。愛する力が、世界を壊すのではなく、包み直す形に変わった。それが“暴走の果てにある希望”。

最後に、筆者としてどうしても伝えたいことがある。

『ある日お姫様になってしまった件について』というタイトルは、ある意味で「悲劇を装った再生の物語」だ。お姫様になった日、それは呪いが始まった日ではなく、“光が目覚めた日”だった。

アタナシアも、フェネロペも、そしてジェニットも。皆が“暴走する愛”を経て、ようやく“生きる力”に変えていった。

──それが、この作品のいちばん美しい奇跡なのだ。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

aruhime-anime.jp

kadokawa.co.jp

kadokawa.co.jp

tappytoon.com

page.kakao.com

who-made-me-a-princess.fandom.com

who-made-me-a-princess.fandom.com

who-made-me-a-princess.fandom.com

otome-isekai.fandom.com

anitrendz.net

prnewswire.com

crunchyroll.com

これらの情報をもとに、作品の世界観・設定・アニメ改変要素を再検証し、筆者独自の感性と構成分析を加えて解釈しています。引用内容はすべて公式発表または信頼性の高い報道媒体を確認のうえで掲載しています。

- 「ある日お姫様になってしまった件について」は、“魔力暴走”という恐怖の中に〈生きたい〉という祈りが隠された物語だった。

- フェネロペ・ジュディスの犠牲が、アタナシアとジェニットという二人の運命を静かに導いている。

- クロードの“記憶喪失”は呪いではなく、“愛を学び直すための余白”として描かれている。

- アニメ版では、光と記憶のモチーフを通じて“母の影”を優しく照らし直す改変が行われていた。

- すべての“暴走”は破壊ではなく、愛が再び世界を動かすための〈再生の証〉だった──その気づきが、この作品の核心だ。

コメント