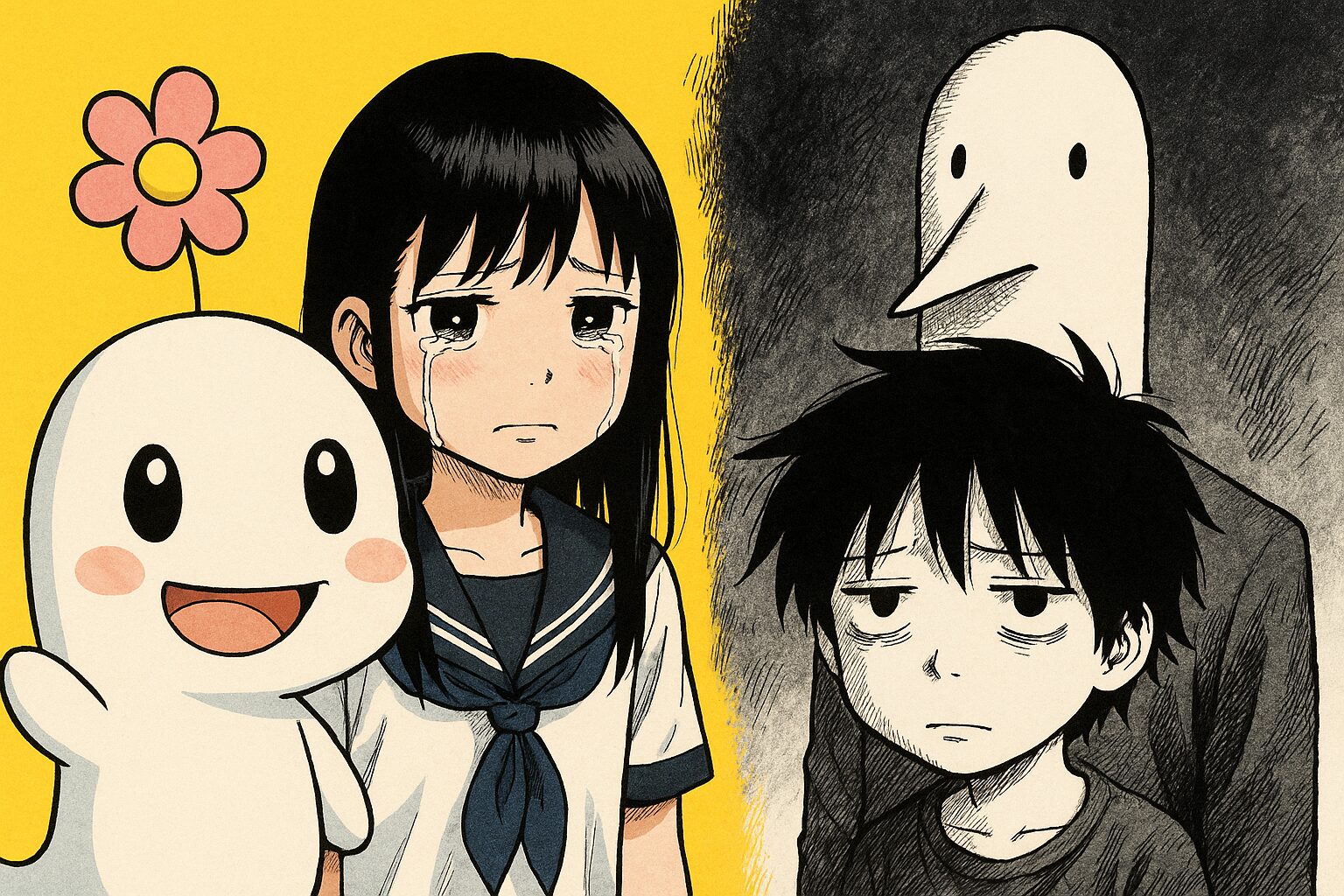

可愛い見た目に反して、心をえぐる物語。『タコピーの原罪』を初めて読んだとき、その残酷さと優しさの入り混じる読後感に、しばらく動けなかった。

そして思い出したのが、浅野いにおの名作『おやすみプンプン』──多くの読者を絶望と沈黙へと誘った、あの名作だ。

「似ている」と語られる二つの作品だが、果たしてその本質は本当に同じなのか?

この記事では、『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』の構造や感情、演出手法までを徹底的に比較し、“似て非なる”物語の輪郭を解き明かす。

あなたが抱いた“あの違和感”の正体、一緒に言葉にしていこう。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』とは?あらすじと世界観の基礎解説

ジャンプ+連載で異例の反響!かわいい絵柄と残酷なテーマの融合

『タコピーの原罪』は、タイザン5によって2021年12月から「少年ジャンプ+」で連載された短期集中連載作品です。全16話という短い尺ながら、掲載開始直後からSNSを中心に爆発的な反響を呼び、最終話公開時にはジャンプ+歴代最多の閲覧数を記録。表紙はゆるキャラ的なデザインの“宇宙から来たタコピー”ですが、その見た目に反して描かれる内容は、いじめ、家庭崩壊、殺意、自己犠牲といった凄惨で重いテーマに満ちています。

読者をまず翻弄するのが、そのギャップ構造。タコピーという“かわいい”キャラクターを通じて、読者は無防備なまま物語に足を踏み入れます。けれど、しずかの苦悩や周囲の悪意、救いのなさが次々と押し寄せ、気づいた時には深く感情を巻き込まれている──そんな構成力の高さに、筆者も心を撃ち抜かれたひとりです。

この構造は、あえて言えば“パッケージ詐欺”のようなもの。でもそれが決して悪質ではなく、むしろタコピーの無垢さが、現実の残酷さを際立たせるフィルターとして機能している。物語が進むにつれ、そのギャップこそが読者の感情を最も深く動かす装置になっているのが分かります。

ジャンプ+というプラットフォームにおいて、少年漫画的王道から逸脱したこうしたテーマを堂々と扱ったことも特筆すべき点。しかも、これだけ重いテーマを描いているにもかかわらず、作品の根底には“人を思う気持ち”や“他者に届いてほしい善意”がしっかり息づいていて、暗く沈むばかりの物語にはなっていない。ここが『タコピーの原罪』という作品の、他にない魅力だと私は感じています。

そして、この「見た目と内容のギャップで読者を撃ち抜く構造」は、浅野いにおの『おやすみプンプン』との共通点としても、後に比較するうえで大きな鍵になっていきます。

タコピーとしずか──希望を託す構造と倫理の葛藤

物語の中心には、タコピーという“ハッピー星人”と、彼が地球で出会う少女・しずかがいます。タコピーは地球の文化や倫理を知らず、善意からしずかを助けようとしますが、その行動が思わぬ結果を招き、事態をより悪化させてしまう。この“善意と過ちの連鎖”が物語の原罪そのものであり、読者に倫理的な問いを投げかけてくるのです。

しずかは学校でのいじめに加え、母親からの虐待、父の不在など、過酷な状況に置かれており、感情を殺して生きている少女。彼女の“声なき叫び”が、タコピーという存在によって少しずつあらわになっていく様子には、筆者も何度も胸が締め付けられました。

一方で、タコピーは“善意の象徴”として機能するキャラクターでもあります。彼の行動には邪気がない。けれど、その純粋さゆえに、社会のルールや人の心を読み違え、取り返しのつかない選択をしてしまう。たとえば、「ハッピー道具」を使ってしずかを助けようとする場面では、その便利さと恐ろしさが紙一重であることを強く印象づけられます。

しずかがタコピーに出会うことで少しずつ心を取り戻していく過程は、ある種の“再生の物語”にも見えます。が、それは決して一筋縄ではいかず、むしろ何度も「これは本当に希望と言えるのか?」と読者に突きつけてくる構造になっている。単なる友情や信頼では語れない、もっと複雑で生々しい感情の往来が、この作品の奥行きを生んでいます。

希望とは何か、正しさとは何か──『タコピーの原罪』は、善悪の境界を揺らがせながら、決して誰かを断罪せずに終わっていく。その“構造的優しさ”が、多くの読者の心に深く残る理由だと思います。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

『おやすみプンプン』とは?孤独と現実を描いた青春地獄

プンプンの“顔が描かれない”意味──匿名性と読者の投影

浅野いにおによる漫画『おやすみプンプン』は、2007年から2013年にかけて「週刊ヤングサンデー」および「週刊ビッグコミックスピリッツ」で連載された作品です。全13巻に及ぶ本作は、少年・プンプンの成長と堕落を描いた青春劇……というにはあまりに重く、救いのない物語。

特筆すべきは、主人公・プンプンのビジュアル表現です。作中で彼は、鳥のようなシルエットで描かれており、他のキャラクターとは明確に異なるスタイルが貫かれています。この異質な描写が、物語全体に強烈な違和感と没入感をもたらしているのです。

この“顔が描かれない”という選択には、浅野いにおの計算が込められています。プンプンのビジュアルは、彼が社会に溶け込めていないこと、周囲からの断絶、そして彼自身の内面に宿る曖昧さや不確かさの象徴として機能しています。同時に、私たち読者がそこに自分を投影する余白にもなっている。

つまり、プンプンの姿は「読む者が内側に抱える影」としての役割を果たしているんです。顔がないからこそ、感情移入しすぎてしまう。そしてその結果、彼が陥っていく精神的な奈落に、私たちも引きずられていく。筆者自身も、読み進めるほどに苦しくなり、ページをめくる手が止まる瞬間が何度もありました。

この匿名性、そして現実からわずかにズレた“見た目の演出”は、後に語る『タコピーの原罪』との対比としても非常に重要な要素です。かわいさで覆いながら残酷を描くタコピーとは逆に、プンプンは“あえて無個性”にすることで、読者を奈落へと突き落としていきます。

家庭崩壊と自己嫌悪が生み出す心理の闇

『おやすみプンプン』の物語は、主人公の成長に沿って進んでいきますが、その過程で幾度となく描かれるのが「家庭の崩壊」と「自己嫌悪による内面の崩落」です。プンプンは家庭内暴力、両親の離別、育児放棄といった現実的な問題にさらされ、誰にも助けを求められず、ただただ感情を内に溜め込んでいく。

少年であるがゆえの無力さ。言葉にできない感情の渦。彼は他者との関係においても距離を取り、時に逃げ、時に傷つけ、自己嫌悪を加速させていきます。特に恋愛や性への戸惑い、社会への違和感は、読む側の心をどこまでも締めつけてくる。

筆者が衝撃を受けたのは、“罪を犯すこと”がテーマになる瞬間です。プンプンが選ぶいくつかの行動は、倫理の境界を越えてしまっていて、それでも「彼は悪人ではない」と思わせる余地がある。そこに、読者は「理解したくないのに、理解してしまう」矛盾を突きつけられます。

この感情構造は極めて巧妙で、まるで感情の迷路に迷い込んだような感覚すらある。善悪で割り切れない選択の数々、それに伴う罪悪感と自己嫌悪。物語は進むにつれてどんどん沈み、読後には「生きてるって、こんなにも苦しいのか」と問いかけたくなる。

ここまで読者の精神を抉ってくる漫画は、そうそうありません。『タコピーの原罪』もまた重たいテーマを扱っていますが、あちらには“希望”の芽が確かにある。対して『おやすみプンプン』は、その希望をことごとく潰していくことで、絶望のリアリティを極限まで追い詰めて描いているのです。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』の似ている点

子ども視点で語られる「大人の不在」と世界の残酷さ

『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』、この2作品が「似ている」と多く語られる理由のひとつに、共通する“子ども視点”の物語構造が挙げられます。両作とも、主人公は小学生〜中学生の年齢で、彼らを取り巻く世界がいかに理不尽で、冷たく、時に残酷であるかが描かれています。

『タコピーの原罪』のしずかは、母親の無理解と暴力にさらされ、学校でもいじめを受けて孤立しています。一方『おやすみプンプン』のプンプンもまた、両親の不和、暴力、家庭内の崩壊によって、孤独と恐怖のなかで生きざるを得ません。どちらの物語にも共通するのは、大人がまるで“機能していない”という絶望的な現実です。

そしてこの「大人の不在」が、逆説的に子どもたちに“大人になること”を強いている。誰にも頼れず、早すぎる自立と選択を迫られる彼らは、自分の中にある未熟な倫理や感情だけで、複雑な世界と向き合うしかない。筆者はそこに、物語としての〈痛み〉と〈真実〉を感じました。

しずかは“助けられることを諦めた子ども”であり、プンプンは“自分を嫌いすぎてしまった子ども”。彼らの視点を通すことで、物語は社会の歪さや家庭の機能不全を、あくまで主観的なリアリティとして描き出しています。それが“客観的な正しさ”よりもはるかに読者の心に刺さる。

『タコピー』でも『プンプン』でも、子どもたちが抱く違和感、恐怖、憎しみ、そしてほんのわずかな希望が、痛いほどリアルに描かれている。その“子ども目線の純度の高さ”こそが、二つの作品を近づけている最大の共通点だと私は考えます。

かわいいキャラに潜む“鬱展開”のギャップ構造

もうひとつの大きな共通点が、“見た目と内容のギャップ”にあります。『タコピーの原罪』におけるタコピーの造形──丸い目、ふにゃふにゃしたフォルム、愛らしい語尾──はまるで子ども向けアニメのマスコットです。一方、『おやすみプンプン』では、主人公・プンプンが鳥のようなシルエットで描かれており、表情が一切描かれない無機質なデザインになっています。

この一見“かわいらしい”ビジュアルと、実際に描かれる物語との間にある深い断絶こそが、読者を強烈に引き込むトリガーになっている。可愛いキャラだからこそ、彼らが直面する現実の重みや、心の闇がより際立つんです。筆者自身、タコピーが“ハッピー道具”を使って取り返しのつかないことをしてしまった瞬間、そのギャップに心を突き刺されました。

同様に、『おやすみプンプン』の“顔のないキャラ”という異質さは、読者の感情をフィルター越しに受け止めさせることで、内面描写をより鋭利に届けてくる。見た目の“非現実性”があるからこそ、現実的すぎるほど痛い日常描写が、より生々しく響いてくるのです。

つまり、どちらの作品も“見た目で油断させ、内面で刺してくる”構造を持っています。キャラクターデザインに込められた意図と、そのギャップから生まれる読後感の強さは、明確な共通点として語ることができます。

この手法は、視覚と感情のズレを戦略的に利用した演出であり、だからこそ“トラウマ級の鬱漫画”として、二つの作品は同じく語られているんだと思います。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

決定的な違いとは?物語構造・テーマ・読後感を比較

救いのある『タコピー』、希望なき『プンプン』

『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』が似ていると言われる一方で、「読後感がまるで違う」という声も多く聞かれます。それもそのはず。物語のラストに込められた“救い”の有無こそが、両者の決定的な違いなのです。

『タコピーの原罪』の結末は、たとえ過去の罪が消えなくても、人が他者のために行動し、その善意が次の誰かに届く──という希望の連鎖が描かれます。タコピー自身がその象徴であり、最終的に彼の存在がしずかや潤也に“未来を生きる選択”を促す形になるのです。

一方『おやすみプンプン』は、読み終えた後、心に残るのは沈黙と虚無感。物語が進むにつれ、プンプンは次第に社会との接点を失い、自分自身を責め続け、逃げ続け、最終的には“自分を捨ててしまう”ようなエンドにたどり着きます。そこに明確な希望や救いは描かれていません。

筆者がこの両作を読んで感じたのは、タコピーには「他者の存在が救いをもたらす」構造があるのに対し、プンプンは「他者の存在が痛みを増幅させる」構造になっているということ。これは、登場人物の関係性や描かれ方の違いにも表れていて、例えばしずかと潤也の関係は“善意の循環”を生むのに対し、プンプンと愛子の関係は“傷の再生産”のような展開が繰り返されます。

だからこそ、『タコピーの原罪』は“救いのある鬱漫画”として、多くの読者に“読んでよかった”という感情を残し、『おやすみプンプン』は“希望なき鬱漫画”として、“読んでしまった”という呪いのような余韻を与える。どちらも素晴らしい作品ですが、心に残る温度はまるで違うのです。

SF設定と現実描写──作品ジャンルの根本的な差

もうひとつ見逃せないのが、物語のジャンルにおける決定的な違いです。『タコピーの原罪』は“宇宙人が地球に来る”という前提があるように、明確なSF設定を持つファンタジー作品です。タイムリープや“ハッピー道具”といった非現実的な要素が物語の軸として機能しており、それが物語を“寓話”として読む余地を生んでいます。

それに対し、『おやすみプンプン』はあくまで“現実”を描くことに徹しており、超常的な設定やご都合的な装置は一切存在しません。舞台も現代日本、起こる出来事も日常の延長線上にあり、そこには“救いがあるかもしれない”という幻想すら許さないような冷徹さがあります。

このジャンル的な違いは、読者に与える心理的な距離感に直結しています。『タコピー』の読者は、「これは現実の物語ではない」と頭のどこかで線引きができるからこそ、重いテーマも“フィクションとして消化できる”余白がある。一方、『プンプン』はその逃げ道を与えません。あまりにリアルな描写と感情に読者自身の過去が重なり、まるで自分の心が剥き出しになるような感覚に陥るのです。

また、“物語の可能性”という意味でも、『タコピーの原罪』はSF要素を駆使して“もしも”の選択肢を提示します。過去をやり直すこと、別の選択肢を模索することが可能な構造。対して『おやすみプンプン』では、“もしも”が一切許されない。選ばなかった道は描かれず、選んでしまった現実だけが延々と描写される。それが読者にとっての苦しさとなり、同時に作品の強烈なリアリティにもなっているんです。

つまり、『タコピーの原罪』が“物語が人を救う可能性”を体現しているのに対し、『おやすみプンプン』は“物語が人を突き放す現実”そのものを描いている。この違いが、ジャンルを越えて二つの作品の印象を大きく分ける要因なのだと私は考えます。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

なぜこの2作は「似ている」と言われるのか?その本質を掘る

作家本人の影響関係と演出手法の共通点

『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』が“似ている”と語られる背景には、実は作者自身の発言が明確に存在しています。タイザン5はインタビューやSNSなどで、浅野いにお作品──特に『おやすみプンプン』──からの影響を受けていると公言しており、その作風や主題選びにも色濃くその痕跡が残っています。

たとえば、“内面描写を重視する演出”や“かわいらしいキャラを通して現実の闇を描く構造”は、まさに浅野いにおが確立したスタイルの系譜にあると言ってよいでしょう。『タコピーの原罪』に登場するタコピーの表情がどこまでも無垢であるのは、あえて感情の凹凸を排し、読者が“意味”を読み取る構造にしているから。これはプンプンの“無表情な鳥フォルム”とも通じる手法です。

また、構図や間の取り方、セリフの端々に現れる“説明しすぎない引き算の演出”も、両作に共通する大きな特徴。読者に考えさせ、感情を読み取らせるスタイルは、決して“似せた”のではなく、“受け継いだ”と表現する方が正確かもしれません。

タイザン5の描くタコピーの“善意の過剰さ”と、浅野いにおが描くプンプンの“自己嫌悪の過剰さ”──どちらも“行き過ぎた感情”が物語を突き動かしていきます。この感情構造が両者を“同じジャンル”に見せる要因でありながら、それぞれの個性を際立たせる装置にもなっている。そう考えると、単なる「似ている」という言葉では収まりきらない、深い創作的対話がそこにはあるのです。

筆者としては、この“影響の自覚”こそが、タイザン5という作家の誠実さだと感じています。似せるのではなく、咀嚼し、構造を再構築し、まったく異なるメッセージを紡ぎ出す──その創造の過程こそが、タコピーを“ただの二番煎じ”ではなく、“新しい痛みの物語”として成立させているのです。

共鳴する読者の感性とSNS時代の拡散構造

もう一つ、「似ている」と言われる理由として大きいのが、読者側の“感性の共鳴”です。『タコピーの原罪』も『おやすみプンプン』も、現代の若年層──とりわけ思春期に悩みや孤独を抱えた経験を持つ読者──の心に強烈に刺さります。その共鳴の仕方が似通っているからこそ、読者の中で両者が“近い棚に並ぶ”のです。

そしてこの“刺さる感性”が、SNS時代と驚くほど相性が良い。『タコピー』の感動的なラストや衝撃的な展開は、Twitterでバズを生み、画像付きで多くの人が「泣いた」「しんどすぎる」と共有。『プンプン』もまた、「読後しばらく動けない」「この漫画が人生を変えた」といった感想が定期的に流通し続けています。

両作とも“感情の沼”に引きずり込むような構造を持っていて、それが読者の語りたい欲求を刺激する。さらに、語れば語るほど“作品理解が深まる”構造になっているため、読者が考察しやすく、共感しやすく、拡散しやすい。この“構造的バズりやすさ”も、両作の共通点と言えるでしょう。

筆者自身、SNSで『タコピーの原罪』が話題になっていた当時、「なんでこの作品がここまで響くんだろう?」と気になって読み始めました。そして感じたのが、「これはプンプンと同じ匂いがする」という直感。それは単なる作風の話ではなく、“読者が感じる痛みの質”が似ていたからなんです。

『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』、この二つが「似ている」と言われるのは、作家間の影響関係だけでなく、作品を受け取る読者の感性──そしてそれを加速させるSNS時代の拡散構造までを含めた、複合的な現象なんだと私は考えています。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

タコピー×プンプン比較から見える“物語の役割”とは

痛みを描く意味──救いの有無と物語の責任

『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』。どちらも“読むのがしんどい”と語られるほど、心に深く刺さる物語です。では、なぜ私たちはそんな痛みの物語に惹かれ、そこに“読む価値”を見出すのでしょうか? 筆者は、そこに「物語が引き受ける責任」のようなものを感じています。

『タコピーの原罪』は、過酷な現実と人間の弱さを描きながらも、“それでも人は誰かを救おうとする”という微かな光を最後まで消しません。タコピーの存在は、しずかや潤也にとっての「他者による救済の可能性」を体現しており、それは読者にとっての“希望の代弁者”にもなっています。

一方『おやすみプンプン』は、“救われない現実”を徹底して描くことで、「物語が読者を救わない」という選択をしています。プンプンがどれだけ自分を責めても、どれだけ他者に縋っても、世界は変わらない。その冷徹さに、筆者も何度もページを閉じそうになりました。

けれどその極端なリアリズムこそが、この作品の価値なのです。現実には救われない人がいる。何をしても変えられない感情や選択がある。それを描き切る勇気もまた、物語が担うべき“責任のかたち”の一つだと思うんです。

つまり、『タコピー』と『プンプン』は、それぞれ“救う物語”と“救わない物語”として、異なるかたちで“読者の痛み”に向き合っている。どちらが正しいわけでもなく、どちらも“痛みを引き受ける構造”を持っている。そこに、物語が持つ根源的な役割──「傷に言葉を与える力」が存在しているのです。

私たちはなぜ、こういう作品を求めてしまうのか?

なぜ私たちは『タコピーの原罪』や『おやすみプンプン』のような、読んで苦しくなる物語を求めるのでしょうか? それはおそらく、現実でうまく言葉にできなかった感情や、説明のつかない生きづらさを、物語の中で“翻訳”してもらえるからだと、筆者は思っています。

『タコピー』のしずかのように、笑うことすら忘れてしまった日々。『プンプン』のように、自分のことをどんどん嫌いになっていく心。それは、誰にでも少しずつ思い当たる感覚かもしれません。でも現実では、それをどう言えばいいのか分からない。

だからこそ、物語が代わりにそれを語ってくれるとき、人はそこに救われる。たとえ物語の中で主人公が救われなかったとしても、「自分の中にもこういう感情があった」と気づけるだけで、心の奥に少しだけ余白ができる。それが、こうした“鬱漫画”と呼ばれる作品が、多くの人に必要とされている理由だと思うんです。

筆者自身も、『タコピーの原罪』を読み終えたとき、「まだ間に合う」「今からでも誰かに優しくできる」と思えました。逆に『おやすみプンプン』は、読後に何もできない無力感と、それでもどこかで「自分はまだ生きている」という感覚を持たされた。どちらも、生きていく上で欠かせない“感情の棚卸し”をさせてくれたように感じています。

結局のところ、物語とは「感情の共犯者」なのかもしれません。私たちが目を逸らしてきたこと、言えなかったことを、代わりに描き、痛みを共有してくれる。『タコピー』と『プンプン』は、その役割をまったく異なる形で果たしていて、だからこそ“似て非なる”という言葉がぴったりなのだと思います。

タコピーの原罪×おやすみプンプン 比較記事まとめ

「似ている」と語られる2作品、それぞれの“本質”を見極める

『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』──SNSや読者の間で「似ている」と語られるこの2作品を比較してみると、確かに多くの共通点が浮かび上がってきます。子ども視点から語られる現実の残酷さ、家庭環境の崩壊、自己嫌悪と他者との断絶、かわいい(あるいは無機質な)キャラクターデザインと鬱展開のギャップ……。

そしてそれ以上に、筆者として強く感じるのは、どちらの作品も“感情を言葉にする”ことを拒む場面を多く含んでいる点です。しずかもプンプンも、自分の気持ちをうまく表現できない。むしろ、感情が表に出るときにはすでに手遅れになっている──そのもどかしさや苦しさが、読者の心にリアルに響いてくるのです。

ただし、似ているのは感情の描写や構造だけで、そのメッセージ性や着地には明確な差があります。『タコピーの原罪』は、罪を抱えた人間同士がそれでも誰かを想い、善意を繋いでいく“再生の物語”。一方『おやすみプンプン』は、他者との関係が歪み続けるなかで“再生しなかった物語”です。

この“希望の有無”が、読後の印象をまったく別物にしています。だからこそ、両者を「似ている」と一括りにしてしまうのではなく、それぞれが“何を語ろうとしているか”に目を向ける必要がある。それがこの比較記事で一番伝えたかったことです。

似ている、でも違う──そう言える作品が存在すること自体が、とても幸運なことだと感じます。読むことで自分の感情を知り、誰かと語り合える作品に出会える。それは、物語という文化が持つ最大の魅力であり、可能性なのだと思います。

“物語の痛み”が読者に与える再発見と救済

『タコピーの原罪』も『おやすみプンプン』も、読む人の心を深く揺さぶる作品です。その揺さぶり方はまったく異なりますが、どちらも“感情を翻訳する物語”として機能していることに、変わりはありません。

タコピーは、無垢な善意が世界に何かを残す可能性を信じさせてくれました。プンプンは、何もかもがうまくいかない日々の中でも“それでも生きるしかない”という、ある種の静かな肯定を教えてくれたように思います。

どちらも、“痛みを描く”ことに真正面から向き合った作品です。そこには、作者自身の葛藤や問いかけが込められており、だからこそ、読者一人ひとりの人生に寄り添う力がある。筆者も、これらの作品に出会ってから、「自分の弱さを否定しなくていい」と思えるようになった気がします。

現実には答えが出ない問い、どうにもならない感情。物語はそれらを代わりに抱え、語り、私たちに“まだ言葉にならない気持ち”を与えてくれる。タコピーとプンプンは、そのどちらもが「心の奥に残り続ける物語」として、これからも読まれ続けていくでしょう。

もし今、あなたの心が何かに傷ついていたら──その痛みに触れてくれる物語が、ここにあります。

- 『タコピーの原罪』と『おやすみプンプン』が「似ている」と語られる構造と心理描写の共通点がわかる

- “救いのある鬱漫画”と“救いのない鬱漫画”という、対極の着地を持つ二作品の違いを明確に比較

- タイザン5と浅野いにお、それぞれの作家性や演出の受け継がれ方を読み解く

- かわいいキャラや見た目と重すぎるテーマのギャップが、読者に刺さる理由が見えてくる

- “物語が人を救うとは何か?”という、私たちがずっと抱えていた問いに一つのヒントが得られる

コメント