「このマンガ、本当に少年誌で連載してたの……?」

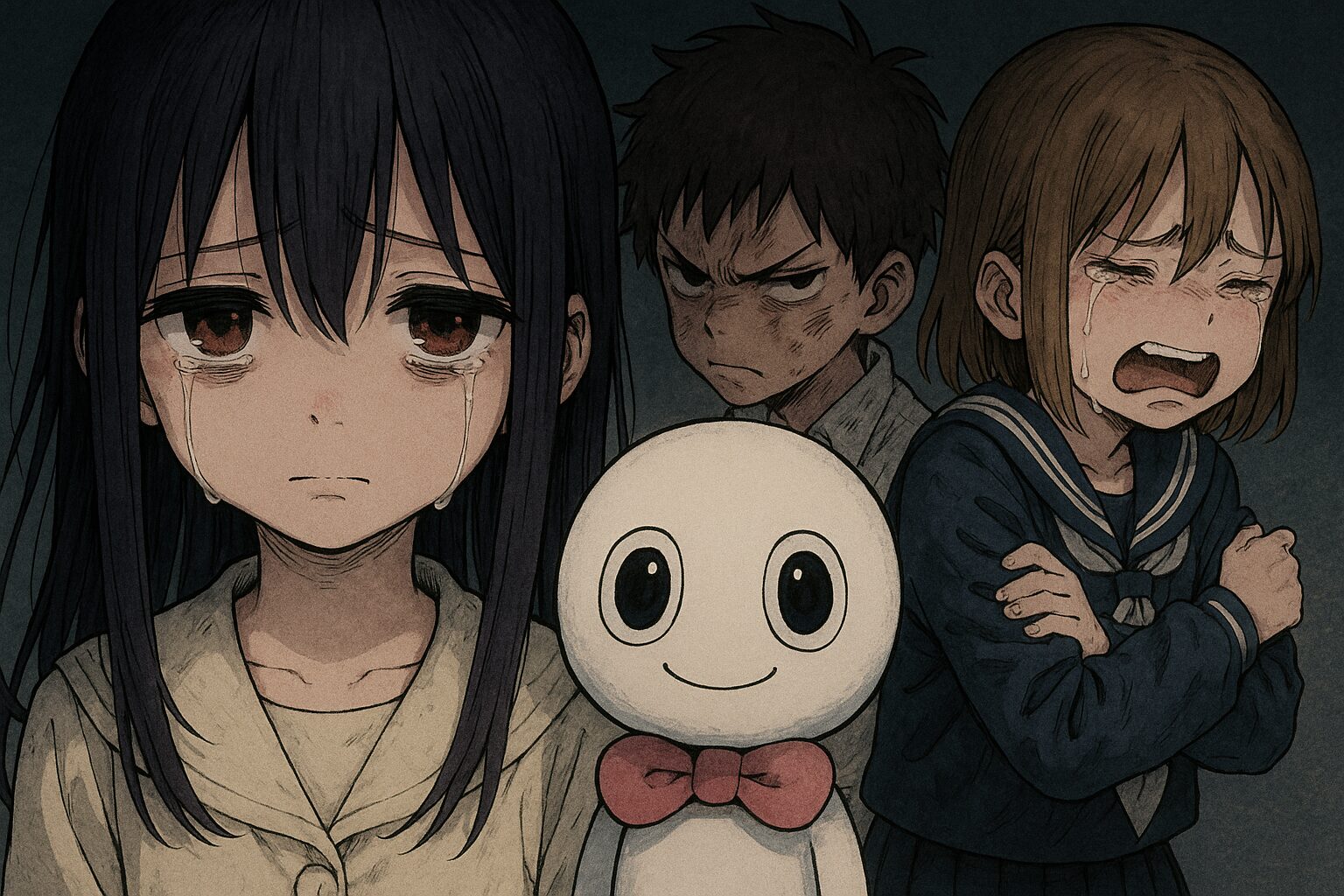

読み始めた数ページで、そんな驚きが込み上げる。『タコピーの原罪』は、見た目のポップさからは想像もつかない、深くて痛くて、そして容赦のない“地獄”を描き出す異色作だ。

「きつい」「つらい」「でも目が離せない」。そう語られる理由には、いじめ・虐待・無関心──誰もがどこかで感じたことのある“見えない罪”が折り重なっている。

この記事では、なぜ『タコピーの原罪』が精神的ダメージを与えるほど「きつい」と話題になるのか、その描写と演出の構造を、相沢透の視点で徹底的に読み解いていく。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』とは?──きついと話題の作品基本情報

作者・掲載誌・あらすじの概要

『タコピーの原罪』は、2022年に少年ジャンプ+で連載された短期集中連載の作品で、作者はタイザン5氏。全2巻というコンパクトな構成ながら、読者に強烈な印象を残す内容となっており、「ジャンプ+発の地獄マンガ」として異例の話題性を誇っている。

物語の主人公は、ハッピー星からやってきた宇宙人“タコピー”。人々を幸せにするために地球へとやってきた彼は、小学生の少女・しずかと出会う。しかし、しずかの抱える現実はあまりにも過酷だった。家庭内暴力、学校でのいじめ、そして自殺衝動。タコピーは“ハッピー道具”で彼女を救おうとするが、その行為が次第に想像を超えた展開を呼び、取り返しのつかない事件へと繋がっていく。

この『タコピーの原罪』というタイトルが象徴するように、本作は単なる救済の物語ではない。「善意」が必ずしも「幸福」をもたらすとは限らないという、読後に深くのしかかるテーマ性が全編に渡って描かれている。

一見して可愛らしいデザインのキャラクターと、ショッキングなストーリー展開とのギャップも本作の魅力の一つ。“ドラえもん的な構造”をベースにしながらも、その中身はまるで「救いのない地獄絵図」のよう。ここが、多くの読者に「精神的にきつい」と感じさせる理由でもある。

ジャンルとしてはSF風の寓話と人間ドラマが融合した形だが、それを支えているのは圧倒的な心理描写と構造的な緊張感だ。「少年漫画」としては異例の陰鬱なテーマに真正面から向き合っており、その“異質さ”が作品を唯一無二の存在にしている。

物語の入口はとてもシンプル。だが、読めば読むほど、その裏に隠された人間の罪と痛みが浮き彫りになっていく。『タコピーの原罪』は、そんな“優しさの裏にある原罪”を暴き出す、静かで残酷な問いかけの物語なのだ。

読者層とヒットの背景

『タコピーの原罪』がヒットした背景には、まず「SNS映えする衝撃性」がある。一話の公開時点から「これはヤバい」「しんどすぎる」といった感想がX(旧Twitter)を中心に拡散され、トレンド入りを果たした。実際、少年ジャンプ+の閲覧数では異例の記録を叩き出し、単巻での売上も驚異的な伸びを見せた。

読者層は、いわゆる少年漫画を愛する中高生だけでなく、20代〜30代の社会人層にも広がっている。むしろ「家庭内の孤独」「教育現場の無関心」「大人になった自分だからこそ響く痛み」といったテーマは、大人の読者にこそ深く刺さる部分が多い。特に、いじめや虐待といった現実に根ざした問題を、“子どもたちの視点”で描いた点は、読む者の記憶や感情を強く揺さぶる。

その衝撃の大きさから「読む地獄」「陰鬱なドラえもん」などとも呼ばれるようになり、読者間で「読後に誰かと語りたくなる作品」としてクチコミが広がった点も、ヒットの要因だ。心理的に“しんどい”展開が続くにも関わらず、「続きが気になる」「結末を見届けたい」という読者心理を強く掴んだ構成は、まさに戦略的とも言える。

また、作品の短さ(全2巻)も逆に“完走しやすい地獄”として支持された面がある。短くても濃い、苦しくても読む価値がある──そうした“耐える読書体験”の新しさが、『タコピーの原罪』をただの異色作ではなく、記憶に残る傑作へと押し上げたのだ。

このように、『タコピーの原罪』は「精神的にきつい漫画」としてSNSや口コミで話題になったが、その“痛み”こそが、作品の魅力であり、読者を惹きつける引力でもある。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

なぜ『タコピーの原罪』は「きつい」と感じるのか?

いじめ・虐待・自殺未遂──小学生たちの現実描写の重さ

『タコピーの原罪』が「精神的にきつい」「読んでいて辛い」と語られる理由の一つは、そのあまりにもリアルすぎる“子どもたちの地獄”を描いた点にある。主人公・しずかを取り巻く世界は、学校でのいじめ、家庭での暴力、無関心な大人たち──すべてが彼女を追い詰める現実で埋め尽くされている。

学校では机を蹴られ、道具を壊され、誰も助けてくれない。そして家では、親からの暴力と放置。自分の存在が否定され続ける中、しずかは“自殺”という最終手段にまで心を傾ける。だが、これは現実に多くの子どもたちが直面している「現代の闇」そのものでもある。

読者にとって衝撃なのは、こうした出来事が決してフィクションの極端な誇張ではなく、“見慣れた風景”として描かれていることだ。大人が無関心でいる間に、子どもたちは静かに壊れていく。その描写に、かつて同じような“見えない地獄”を経験した読者ほど、深く胸を締めつけられる。

また、タコピーが“ハッピー”の象徴であるがゆえに、その存在と現実とのコントラストが物語をさらに悲劇的にしている。どれだけタコピーが善意で笑顔を向けても、現実はそれを許さない。笑顔は痛みで歪み、希望はすぐに絶望へと引きずり戻される。

この「子どもであることの無力さ」こそが、本作を読む者に強烈な精神的ダメージを与える要因であり、作品の核心部分でもある。

タコピーの“善意”が与える皮肉な精神的ダメージ

『タコピーの原罪』が読者にとって「きつい」と感じられるもう一つの理由は、ハッピー星人・タコピーの存在そのものが、皮肉にも“追い打ち”になっているという構造だ。タコピーは善意のかたまりだ。誰かが悲しんでいれば、すぐに駆け寄り、道具を使って助けようとする。けれどその「善意」が、しずかにとっては必ずしも“救い”にならない。

タコピーがしずかに手を差し伸べれば差し伸べるほど、彼女の現実は浮き彫りになる。例えば、彼の道具で一時的にしずかを笑わせることができたとしても、その笑顔はあくまで“借り物”。根本的な問題──家庭の地獄、学校の孤立──は何一つ解決していないのだ。

さらに言えば、タコピーの「何も知らない」という無垢さが、時にしずかを傷つけていく。悪意ではない。けれど、その“無理解”こそが、見ていて苦しい。読者はタコピーの純粋さに癒されつつも、同時に彼の行動が生む波紋に心を痛めることになる。

善意はいつも正義なのか? 誰かを幸せにしようとする気持ちは、本当に“相手のため”なのか? 本作は、そんな問いを容赦なく突きつけてくる。その中で、読者自身の“誰かを助けたいという感情”さえも、揺さぶられてしまうのだ。

「タコピーは悪くない。でも……」という感情こそが、この物語を読む者の心に深く刺さる、“精神的ダメージ必至”の正体なのだろう。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

精神的ダメージ必至の描写まとめ

読者の心をえぐる名シーン・名セリフ

『タコピーの原罪』が「精神的にきつい」「読者にトラウマを残す」と言われる大きな理由は、随所に散りばめられた名シーンとセリフの鋭さにある。とりわけ、しずかが放つ「なんで助けてくれなかったの?」という言葉は、読者の心に突き刺さる。これは、誰かに向けた非難であると同時に、読者自身の記憶をも揺さぶる“問い”になっている。

また、タコピーが繰り返し発する「ハッピー、ハッピー!」というフレーズも、その明るさとは裏腹に、物語が進むごとに重く響いてくる。善意の象徴であるはずの言葉が、状況の悪化と共に“無力の象徴”へと変化していくさまは、ただのセリフ以上に構造的な意味を持っている。

中盤、あるキャラクターが突発的な行動によって悲劇を引き起こす場面──そのときの空白、表情、何も語らないコマの演出。ここにはセリフがないからこそ、逆に「言葉にならない痛み」が溢れている。この“無音の暴力”こそが、『タコピーの原罪』の真骨頂なのだ。

そして、ラスト近くの“ある選択”をめぐる対話。誰もが「正しさ」を持ち寄ろうとするが、それがすべて“間違い”でもある。読者はその矛盾の中で、どうすることもできない“人間の弱さ”と“正義の限界”に直面させられる。

『タコピーの原罪』は、セリフ一つひとつ、演出一つひとつが「きつい」と話題になる理由そのもの。傷をえぐるようにして、忘れたはずの痛みを読者の心に引き戻す。まさに“精神的ダメージ必至”の描写とは、このことだ。

「救い」のようで「絶望」な構造──演出の巧妙さ

『タコピーの原罪』は、その演出構造にも“残酷なまでの巧妙さ”がある。多くの読者が口を揃えて言う「救いがあるようで、なかった……」という感想は、まさにこの作品の設計に対する的確な評価だろう。

まず、登場人物たちはどこかで“変われそう”な気配を見せる。いじめっ子・雫も、家庭に問題を抱えており、しずかとの対立にも人間らしい背景がある。だが、その“変化”はことごとく断ち切られていく。ほんの一瞬だけ見せられた希望が、次の瞬間に崩れ去る──この繰り返しが、読者に容赦なくダメージを与えていく。

特に構造的に巧いのは、“タコピーが善意を尽くせば尽くすほど、物語が悪化していく”という皮肉な仕掛けだ。読者は「がんばれ、タコピー」と応援したくなるが、それが結果的にさらなる悲劇を生むと知ったとき、心が折れる。そして「じゃあ、どうすればよかったのか?」という答えのない問いだけが残る。

演出面では、静けさを武器にした“間”の使い方が絶妙。泣き叫ぶでも怒鳴るでもなく、淡々と“事実だけが転がっていく”ような展開が、逆に読者の感情を煽る。画面構成も、白背景や沈黙のコマを多用することで、心理的な余白をじわじわと侵食する。

救いのように差し出された道具も、その使い方次第で罪になる──そんな“多義性”がこの作品にはある。『タコピーの原罪』は、ただ感情に訴えるのではない。感情と構造のギャップで“読者を壊しにくる”のだ。

その読後感は、あまりに重く、でもどこかで「自分にも責任がある」と錯覚させる。それが、この作品の演出の凄みであり、「精神的ダメージが避けられない」と言われる所以なのだ。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

“読む地獄”を支える演出と心理描写

画面構成と表情芝居が突きつける「現実」

『タコピーの原罪』が「読む地獄」とまで呼ばれる理由には、ストーリーやテーマだけでなく、極めて精緻な画面構成と“表情芝居”の演出力がある。作者タイザン5氏の手による一コマ一コマが、ただの情報ではなく「感情そのもの」として機能しているのだ。

とくに印象的なのは、キャラクターたちの“目”の描き方だ。しずかの目は物語冒頭から死んだように虚ろで、感情のスイッチが切れてしまっている。そして、物語が進むにつれて“怒り”“諦め”“かすかな希望”などが入り混じる複雑な表情を見せていくが、そのどれもが声ではなく、目と口元だけで伝えられる。

背景はあえて省略される場面が多く、空白が心情の余白を際立たせている。読者は“何も描かれていない空間”に、キャラクターの痛みや孤独を投影せずにはいられない。その心理的効果が、作品全体の“地獄感”を静かに強調している。

また、動きの少ない構図──カメラが固定されたような視点──が続くことで、まるで監視カメラのような冷たさを感じさせる。読者はそこに介入できないただの観察者として、苦しむ子どもたちを“見届ける”しかない。そう、この作品には、読者すらも“無力な共犯者”にする演出設計があるのだ。

感情のクライマックスですら、派手な見せ場はなく、淡々と進む。それが逆に、感情の逃げ場をなくす。だからこそ、『タコピーの原罪』は「読んでいて苦しい」「画が怖い」と言われる。ここには、“叫ばずに心を壊す技術”が確かに存在する。

モノローグと時間操作で生まれる読後の重さ

『タコピーの原罪』の心理描写は、キャラクターの“声にならない声”をモノローグで丁寧にすくい上げることで、その真価を発揮する。特にしずかの内面は、セリフでは語られず、心の中のつぶやきとして静かに紡がれていく。この“心の声”が、読者をどんどん深い沼へと引きずり込むのだ。

彼女が感じる「誰も信じられない」「私はいらない存在なんだ」という自己否定は、決して誇張ではなく、静かに、しかし重く語られる。読み進めるうちに、読者自身の心にも似た感情がゆっくりと染み込んでいく。これが、“精神的ダメージ”の正体のひとつだ。

さらに特筆すべきは、物語後半で展開される“時間の再構築”という仕掛け。ある事件を境に、過去と未来、そして“もしも”の選択肢が交錯する中で、読者は「いったいどの瞬間から狂っていたのか?」という視点に導かれていく。これは単なるSF的手法ではなく、キャラクターたちの罪と後悔を構造的に体感させる演出でもある。

時間が歪むというより、“記憶が疼く”ような描写。ページをめくるたびに、同じ出来事が別の角度から立ち現れ、読者の理解が再構築されていく。この“読後に重くのしかかる設計”が、『タコピーの原罪』という作品を、単なる衝撃作では終わらせない深みに引き上げている。

そして最後には、読者自身が「自分はどの選択をしただろうか」と問われるような錯覚に陥る。誰の心にも“もしも”が存在する。その“後悔”を言葉ではなく構造で示す──それが『タコピーの原罪』という“読む地獄”の真の姿なのだ。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

賛否両論の声──『タコピーの原罪』の評価とは

共感とトラウマ、SNSでの反応

『タコピーの原罪』が大きく話題になった背景には、SNSを中心とした読者の“共感”と“トラウマ共有”の空気がある。特にX(旧Twitter)では、「読んでしまった」「心がしんどい」「これはもうトラウマ漫画」といった声が連日投稿され、一話ごとに感想ツイートがバズを生むほどの反響が巻き起こった。

「こんなに泣いた漫画は初めて」「読むのに覚悟がいる」「でも、誰かと語り合いたくなる」──それらは単なるエンタメ作品への感想というより、作品を通じて心の傷や記憶を誰かと共有したいという、ある種の“カウンセリング的な共感”にも近い。

多くの人が『タコピーの原罪』を読みながら、自分の過去や傷、あるいは今抱えている孤独と向き合っている。そしてそれをSNSという場で吐き出すことで、この作品はただの一過性の“バズ漫画”ではなく、“痛みを伴う共感装置”として支持されていった。

もちろん、SNSでの評価は賛否が分かれる。「表現が過激すぎる」「読んだあと数日引きずった」「面白いとは言い難いけど、目を逸らせない」──そんな感情の揺らぎすらも、この作品の“読み応え”の証拠なのかもしれない。

結果として、『タコピーの原罪』は「誰かにオススメしにくいのに、なぜか誰かに読ませたくなる」という稀有な立ち位置に落ち着いた。それは、共感がトラウマと隣り合わせであることを、作品そのものが体現しているからだ。

「きつすぎる」けど読む価値はあるのか?

では、「タコピーの原罪」は“読む価値のある作品”なのか──この問いに、相沢としては間違いなく「ある」と答えたい。確かに、本作は「精神的にきつい」「読むと心がすり減る」といった評が多い。しかし、そのきつさには、作品としての誠実さと必要性が詰まっている。

現代の少年少女が抱える問題──家庭の崩壊、学校での孤立、無理解な大人たち──を、ここまで真正面から描いた少年漫画が他にあるだろうか? 読者に「逃げずに見ろ」と迫るような構成、そして「目を背けた自分にも罪があるのでは?」と問いかけるようなテーマ性。これらは、単なる娯楽作品にはない強度を持っている。

加えて、全2巻という短さでここまで重厚な物語体験をさせてくれる作品は極めて稀だ。エンタメの文脈では消費しきれない“重み”があるからこそ、読後に深く残り、「もう一度読み返さずにはいられない」という中毒性すら生まれている。

批判的な声として、「あまりにも辛すぎて楽しめない」「キャラが極端でリアルさがない」といった意見もある。だが、その“極端さ”の中にこそ、人間の感情の極限が詰まっているとも言える。むしろその振り切った描写があるからこそ、伝わるものがある。

『タコピーの原罪』は、好き嫌いがはっきり分かれる作品だ。でも、誰の心にも“何かしらの痕”を残していく。その痕こそが、マンガが持つべき衝動であり、魂なのだと信じている。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

『タコピーの原罪』まとめと考察の先へ

“原罪”というタイトルの意味を読み解く

『タコピーの原罪』というタイトルを初めて目にしたとき、多くの人は違和感と引っかかりを覚えるはずだ。「タコピー」と「原罪」──このあまりに対照的な言葉の並びが、すでに物語の“構造”そのものを示している。

「原罪」とは、本来はキリスト教において人類が生まれながらに背負っている罪を指す言葉。誰かが悪いのではなく、生まれた時点で避けられない罪がある。しずかや雫、そしてタコピーですらも、“どうしようもなく背負ってしまった環境や存在そのもの”が、まさにこの「原罪」なのだ。

タコピーは善意を体現するキャラクターとして登場するが、結果として彼の介入がさらなる悲劇を生む。この皮肉な構図が、善意ですら逃れられない「原罪」の概念と重なっていく。つまり、この物語は“誰も悪くないのに、皆が罪を犯していく”という苦しみの連鎖を描いている。

そしてその原罪は、読者にも共有される。「この作品を読んだ自分は、どう感じたか」「登場人物たちのどこに、自分を重ねたか」──読者は静かに“共犯者”として物語に巻き込まれていく。このタイトルには、そうした“普遍的な罪の共有”という哲学的な問いが内包されている。

最初にタイトルを見たときの違和感。それは、読後には「これはこのタイトルしかありえなかった」と確信に変わる。そんな力を持つタイトルだからこそ、この物語は深く心に残り続けるのだ。

再読のすすめ──一度目では見えない構造

『タコピーの原罪』という作品は、明確に「再読」に耐える構造を持っている。むしろ、一度目では見逃してしまう細部や伏線が、物語全体の構造とテーマ性をより深く理解させてくれる。

初読では、タコピーの無垢な行動やしずかの痛みの強さに圧倒されて、ストーリーを追うだけで精一杯になる読者も多いだろう。だが、物語の結末を知った上で読み返すと、その行動の“背景”や“意味の揺らぎ”が驚くほど多層的に見えてくる。

たとえば、冒頭のちょっとした台詞や視線の向き、モノローグの間合い。これらが、後半で明かされる真実や構造と美しくリンクしていて、作品の“再読性”を極限まで高めている。時間軸の操作や、記憶と認識のズレを軸にした構成も、二度目以降にこそ深く味わえるものだ。

そして何より、再読することで“自分自身の読み方”が変わっていることに気づく。最初はタコピーに感情移入していた人が、次はしずか、さらに雫や他のキャラに心を動かされるかもしれない。『タコピーの原罪』は、読者の変化すらも受け止めてくれる器を持っている。

読むたびに違う印象を残し、読むたびに新たな痛みと問いをくれる。そんな作品だからこそ、一度読んで「しんどかった」で終わらせるのは惜しい。二度目、三度目の読書にこそ、『タコピーの原罪』の本当の価値がある。

- 『タコピーの原罪』は“読む地獄”とも呼ばれるほど精神的ダメージが強い作品

- 家庭内暴力やいじめ、自殺など小学生たちの現実描写が衝撃的にリアル

- タコピーの“善意”が皮肉にも悲劇を引き起こす構造が読者の心をえぐる

- 演出・モノローグ・時間構成が巧みで、再読するほど深みと発見が増す

- 「きつい」と言われながらも、多くの共感とトラウマを生んだ傑作マンガ

コメント