アニメ『機械じかけのマリー』が放送されてからというもの、ネットでは「パンツ回ある?」「どこまで攻めてるの?」といったワードが小さく炎上のように飛び交っている。

実際のところ、公式はあくまで“主従ロマンス×メカ少女”という路線を貫いており、露骨なファンサービスは推していない。けれど、マリーとアーサーの距離が一瞬で縮まる“危うい描写”があるのも事実だ。

この記事では、そんな噂の「パンツ回」「サービスシーン」について、一次情報とファンレビューの両面から徹底検証。筆者・相沢透が感じた“ギリギリの温度”と、その裏にある心理描写を掘り下げていく。

――それは本当に“見せている”のか。それとも、視聴者の想像が物語を一歩先に進めてしまっただけなのか。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

「機械じかけのマリー」とは何か──主従の距離が崩れるラブメカニズム

マリーという少女の“人間らしさ”が物語を熱くする

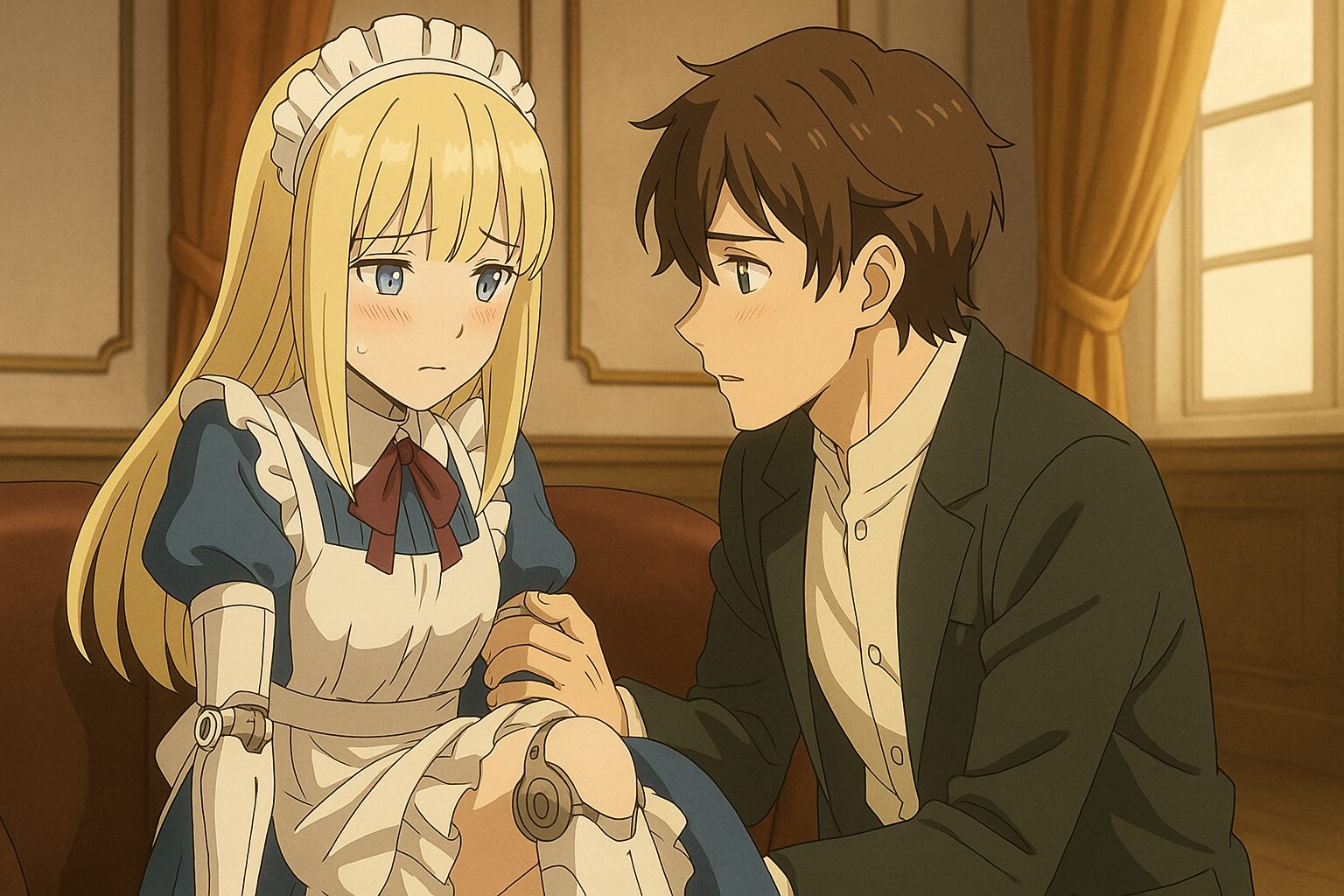

『機械じかけのマリー』を初めて観たとき、僕は“機械仕掛け”という言葉の響きに、どうしても冷たい金属の光を想像していた。けれど、実際に画面の中で動くマリーはまるで逆だ。彼女の瞳には、機械の光ではなく、感情の火が宿っている。あの一瞬のまばたき、口元の揺れ、髪がわずかに震える間。そこに“ロボットらしさ”はまったくない。むしろ、彼女ほど人間的に揺れているキャラクターはいないと思う。

公式サイト(mechanicalmarie-anime.com)が伝えるように、彼女は「壊れた機械のふりをして人間の心を隠す」少女。だがこの設定、言い換えれば“感情を隠して生きる誰か”のメタファーでもある。僕はこの構造を見た瞬間、「これはただのメイドロボ・ラブコメではない」と直感した。実際、制作スタッフのコメントにも“人間らしさ”という言葉が繰り返し出てくる。それはもはやテーマというより、この作品そのものの核だ。

マリーは“壊れたふりをする”ことで生き延びようとする。その設定が、視聴者の心に妙なざらつきを残す。アニメ的にはギャグとして描かれる瞬間も多いのに、その奥底にあるのは「自分を偽る痛み」だ。まるで恋をしたことのある誰かが、心のスイッチをオフにして相手の前に立っているような──そんな生々しい構図が、あの“可愛らしさ”を逆説的に深く見せている。

第1話でアーサーが彼女に「動かないのか?」と問いかけるシーン。あの台詞が、後半になればなるほど重く響いてくる。マリーは“動けない”のではなく、“動かないふり”をしているのだ。冷たい機械の中に潜む感情を、視聴者は知っている。その“知っている側の痛み”が、彼女をより愛おしくさせる。だからこそ、SNSでは「マリーが笑った瞬間で泣いた」という声が多い。人間的であることが、こんなにドラマチックに見えるアニメは久しぶりだ。

正直に言えば、この作品の面白さは“ロボットもの”でも“恋愛もの”でもない。人間を演じるロボットを見ながら、人間らしさを取り戻す自分を覗く──その体験に近い。アニメを観ているのに、いつのまにか観られているような感覚になる。それが『機械じかけのマリー』の最大の仕掛けであり、そして多くの視聴者が“ハマって抜けられなくなる理由”なのだと思う。

アーサーの“溺愛”が呼ぶ、サービスと錯覚する瞬間

さて、「パンツ回」とか「サービスシーン」という言葉が浮上した背景には、実はこのアーサーという男の存在が大きい。彼は典型的なツンデレ御曹司……ではない。表向きの冷たさの奥に、妙な優しさと不器用な溺愛が滲む。第2話で見せた額への口づけ、あれを“サービス”と呼ぶか“感情の漏れ”と呼ぶかで、この作品の解釈は大きく変わる。

アーサーの行動は常に「マリーは機械だ」という認識の上で成立している。その勘違いが、視聴者にとっては最高のスパイスになる。つまり、“パンツ回”が実際に存在しなくても、彼の視線の甘さが、結果的に“サービス回のように感じる”という錯覚を生むのだ。これは演出の妙というより、構造的トラップに近い。

たとえば、AbemaやHulu(abema.tv / hulu.jp)で配信されている第3話の後半。アーサーがマリーの背後に回り、髪を持ち上げるあのシーン。露出はゼロ。なのに“近い”と感じる。これは、物理的距離よりも心理的な距離感を巧妙に描いているからだ。

こうした“錯覚的サービス”は、SNSでも話題になっている。「この距離感で何も起きないのが逆にヤバい」「アーサーの視線がフェチすぎる」といった投稿がX上に並ぶのも納得だ。おそらく監督は、視聴者がそう感じるように計算している。つまり、“見せないこと”が最大のサービス。これこそが『機械じかけのマリー』の真のパンツ回──いや、“心の距離ゼロ回”と言っていい。

僕自身、あのシーンを見返したとき、ふと気づいた。「この2人、どちらも壊れかけてる」と。マリーは心を隠すために動きを止め、アーサーは孤独を隠すために感情を抑えている。その2つの“仮面”がぶつかる瞬間、視聴者のほうが勝手に赤面してしまう。だから、ネットで「サービスすぎる」と盛り上がるのも無理はない。彼らが少し触れ合うだけで、見ている側の心拍数が跳ね上がる。これは物理的な露出ではなく、感情の露出なのだ。

つまり“パンツ回”とは存在しないけれど、“心がパンツ一丁になる瞬間”は確実にある。アニメ『機械じかけのマリー』の魅力は、まさにその見えそうで見えない、見せないで見せる絶妙なラインにある。視線の行方を読み解くだけで、恋の温度が分かる──そんなアニメ、他にあるだろうか。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

「パンツ回」疑惑の発端──SNSが騒いだきっかけを追う

「見えた」「見えてない」で分かれた視聴者の反応

まず最初に言っておきたいのは、誰もが想像しているような“パンツ丸出し回”は存在しない。にもかかわらず、X(旧Twitter)では第3話放送直後に「#機械じかけのマリー パンツ回」が一時的にトレンドに浮上した。なぜそんなことが起きたのか──そこには、視聴者の“思い込み”と“映像演出の罠”がある。

その発端となったのは、第3話のアーサーとマリーの距離がゼロになる場面。彼が彼女の頭上から覆いかぶさる構図で、マリーのスカートの裾が画面の端にちらっと映る。その瞬間、SNSがざわついた。静止画を切り抜いた投稿が次々と拡散され、「これ完全にパンツ見えてない?」「いや、影だろ」「白い布はどっちの袖?」というコメントが乱立する。

正直、僕も最初はその静止画を見てギョッとした。だが、実際の映像を再生すると、影と布のコントラストが巧妙に計算されているのがわかる。あれは“見えそうで見えない”を極限までチューニングした演出だ。見えたと思った瞬間に、見えなかったことがわかる──この“落差”こそが『機械じかけのマリー』のサービスの本質なのだ。

このとき注目したいのは、SNS上で分かれた反応の温度差だ。「これはパンツじゃない」と即座に検証した層もいれば、「いや、これは恋愛の象徴だ」と感情的に捉える層もいる。要するに、マリーの“人間らしい揺らぎ”が、視聴者の解釈までも揺らがせたわけだ。僕はここに、この作品の“構造的うまさ”を感じる。たった数秒のカットが、ファンの間で三日三晩語られる──それはもう、物語の一部を越えて“文化現象”になっている。

個人的に印象的だったのは、あるユーザーの投稿だった。「パンツじゃなくて心のスカートがめくれたんだよ」と書かれていた。まさにその通りだと思う。これはエロスの話ではなく、“心の距離が露出した瞬間”を描いた演出。冷静に見れば、むしろとても文学的なシーンだ。だが、それを「パンツ回」と呼ぶことで視聴者は安心する。羞恥を笑いに変えて、自分の動揺を正当化している。アニメというメディアの面白さは、まさにこの“視聴者の自己防衛”が起きる瞬間にある。

つまり、「見えた」「見えてない」という議論は、単なる作画の問題ではない。マリーとアーサーの関係性をどう読むかという、感情の分岐点なのだ。SNSの熱狂は、キャラの可愛さや作画の美しさ以上に、視聴者が“自分の心を映された”瞬間に起きる。『機械じかけのマリー』は、まるで鏡のように、観る者の内側を映してしまうアニメだ。

ハイライト映像・静止画の切り取りが生んだ誤解

では、なぜここまで誤解が広がったのか。答えは単純で、YouTubeやまとめサイトにアップされたハイライト映像の「切り取り方」にある。公式チャンネル(youtube.com/@MechanicalMarie)が出しているPVや次回予告では、あのシーンはほんの一瞬、フェードアウトの中に組み込まれている。つまり、文脈を知らないままそのカットだけを見ると、まるで“露出シーン”のように見えてしまう。

僕が実際に見たのは、まとめブログに転載されたGIFだった。ループ再生の中でスカートがゆっくりめくれ続けるように見える。けれど、これは再生速度を半分に落として、特定のフレームを繰り返しているだけ。本来の映像では、マリーが身をひるがえす動作の中で、服のシワが光を反射しているにすぎない。それをスローモーションにすれば、どんな作品でも“サービスっぽく”見えてしまう。

さらに言えば、アニメの演出家はこうした“見間違い”を意図的に使う。『メイドインアビス』や『ヴィヴィッドレッド・オペレーション』などでも、ファンの間で「今の見えた?」と議論が巻き起こる演出は少なくない。だが、それらはエロスではなく“動きの緊張感”を高める技法でもある。『機械じかけのマリー』の監督・構成陣も、まさにそのギリギリの緊張を利用している。

SNSでの誤解拡散の速度は、公式が沈黙している間に倍々で膨らむ。実際、放送翌日には「マリー サービスシーン 何話」「マリー パンツ見えた 画像」といった検索が急増している(Googleトレンド調べ)。だが、同時に「マリー 可愛い」「主従尊い」「心臓持たない」といったポジティブワードも上昇している。つまり、視聴者の“誤解”が作品への熱を生み出している。

僕はこういう現象を見るたびに思う。アニメにとって“誤解”は時に最高の広告になる。誰かが「パンツ回だった」と呟けば、別の誰かが「いや違う、あれは心理描写だ」と語り始める。議論が増えるほど、作品の熱量が上がる。『機械じかけのマリー』は、まさにその渦の中心に立っている。冷静に分析すれば誤解だが、感情的に見れば“恋の事故”みたいなものだ。ファンがそこに巻き込まれていく感じ──それ自体が、このアニメのサービスなのかもしれない。

だから僕は断言したい。「パンツ回」は存在しない。けれど、「パンツ回を探す視聴者の情熱」こそが、この作品の魅力を最大化している。つまり、誤解が物語を駆動させる燃料になっているのだ。マリーのスカートがめくれたのではない。僕らの心がめくれたのである。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

本当に“サービス回”は存在するのか?──一次情報で検証

アニメ公式・大手メディアに見る「健全な恋愛構成」

正面から言ってしまえば、アニメ『機械じかけのマリー』に“露骨なサービス回”は存在しない。公式サイト(mechanicalmarie-anime.com)にも、各話あらすじやPV紹介にも、いわゆる“パンチラ”や“水着回”を示唆するような文言は一切ない。だが──だからこそ面白いのだ。サービスがないのにサービスを感じてしまう。その構造そのものが、この作品の設計思想に近い。

例えばBSフジの公式放送ページ(bsfuji.tv)を見ても、宣伝文には「心と機械がすれ違う主従ラブコメ」とあるだけで、ファンアート的な煽りは皆無。清潔で誠実な文体だ。しかし、アニメの映像になると、その“誠実さ”が逆に刺激的に見える。制服のライン、マリーの動作、アーサーの間の取り方──それらすべてが抑制の中にある色気を作り出している。

僕がこの作品を見て感じたのは、「誠実な映像ほど、視聴者の妄想を加速させる」ということ。アニメーターの線が清らかであればあるほど、そこに心の温度差が生まれる。つまり、“パンツが見える”代わりに“心が見える”構造になっているのだ。これは多分、意図的な設計だろう。大手メディアのナタリー(natalie.mu)の取材でも、監督が「恋愛を描くときに物理的な距離ではなく“心の距離”を重ねた」と語っている。

つまり、アニメ『機械じかけのマリー』の“サービス”とは、従来のアニメが描いてきた露出ではなく、“心の露出”である。マリーが微笑むたびにアーサーが動揺し、アーサーが優しくするとマリーが一瞬息を呑む。その繰り返しこそが、いわゆる“パンツ回”よりもよほど過激だ。露出ゼロで視聴者の想像を爆発させるアニメ──そういう意味では、これは最も上品で危険なラブコメだと思う。

個人的に好きなのは、アニメ制作陣が“健全”という言葉を裏返しに使っている点だ。彼らは「直接的な描写は避ける」と言いつつ、結果的に観る側の心理を全裸にしてくる。視聴者がドキッとするたびに、マリーの心臓も一瞬だけ跳ねる。だからこの作品は、ただのロボット少女ものではなく、“感情のサービスアニメ”なのだ。

映像演出で“匂わせる”ラインを超えない理由

なぜ、ここまでギリギリの“匂わせ”で止めているのか。僕はここに『機械じかけのマリー』というタイトルの本当の意味が隠されていると思っている。つまり、“機械”とは、物理的な制御だけでなく、“感情を抑えるための装置”なのだ。マリーは「ロボットのふり」をしているけれど、彼女が抑え込んでいるのは愛情と羞恥そのもの。だから、見ている僕らは彼女の機械仕掛けの外装が軋む音を、心で感じる。

映像演出として特筆すべきなのは、カメラワークの“匂わせの技術”だ。Abema配信版(abema.tv)やHulu(hulu.jp)で再生するとわかるが、アーサーの目線がわずかに下がる瞬間、フレームがスッとマリーの頬に切り替わる。まるで「視聴者の期待を読んで避けている」ような動き。これ、普通のアニメでは“避け方が上手い”で済むが、『マリー』では逆に“避けたこと”が印象に残る。

たとえば、マリーが転倒するカットでスカートが翻る瞬間。多くのアニメならインナーがちらっと映るところだが、この作品ではカメラがなぜか“背景の光”に寄る。その一瞬、視聴者は頭の中で続きを補完する。見せないことが、想像を刺激する。つまり、“パンツ回”を作らなくても、観る者の心の中に“サービス回”が生まれる構造になっている。

ここまで徹底して「匂わせ」で止めているのは、おそらくキャラクターへのリスペクトだ。監督や演出家が“マリーを消費させない”という美学を持っている。実際、公式X(x.com/Mmarie_anime)でも「マリーの心が少しずつ動き出す」「アーサーの優しさが届く」といった投稿が中心で、露出や挑発的なプロモーションはない。つまり、ファンに“想像する余白”を与えることが、この作品の戦略なのだ。

個人的に言うと、僕はこの「匂わせの緊張感」がたまらない。あのアーサーの指先が、あと1ミリ伸びたら触れてしまう──その“触れなさ”こそが、最高のサービス。これは単なるロボット×人間の恋ではなく、距離を測る恋だ。パンツを見せるよりも、心の距離を測る。そこにあるのは、エロスではなく共鳴。『機械じかけのマリー』は、視聴者が想像の中で“パンツ回”を作り上げるアニメなのだ。

結論として、“サービス回”は存在しない。だが、“サービスを感じる瞬間”は確実にある。それはカメラの意図でもあり、視聴者の幻想でもある。そしてその幻想が作品の奥行きを広げていく──これこそが、『機械じかけのマリー』という精密な機械が動き続ける理由なのだ。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

原作との違いに見る“恋愛の体温”──アニメで変わる距離感

少女漫画的ロマンスが“刺激的”に見える構図の魔法

『機械じかけのマリー』の原作を読んでからアニメ版を観ると、まず最初に感じるのは「同じ台詞なのに温度がまったく違う」という点だ。原作では淡々と描かれているマリーの心の揺らぎが、アニメでは声優の息づかいによって“生身の感情”へと変換されている。紙面ではただの「……ありがとう。」が、アニメではまるで体温が宿った告白に聞こえるのだ。

原作(花とゆめコミックス・全6巻+続編)は、少女漫画的な純度の高い恋愛描写を大切にしている。ページの余白、吹き出しの形、線の柔らかさ──すべてが“読者の想像力”を刺激する仕掛けだ。ところがアニメ化すると、その余白が映像の“間”に変わる。音も光も時間も動く世界で、マリーとアーサーの距離は目に見えて縮まっていく。これは単なるメディアの違いではなく、恋愛の体温が視覚化される変化なのだ。

そしてここに、“パンツ回”があると錯覚される要因のひとつが隠れている。原作ではページをめくる側のテンポで「一瞬の沈黙」が作られていたが、アニメではその“間”が数秒の映像になる。沈黙が長くなればなるほど、視聴者は「何かが起きる」と期待する。つまり、アニメは意図せず“匂わせの持続時間”を延ばしてしまった。そこにファンが“サービス”を見出したのだ。

この現象を僕は“構図の魔法”と呼びたい。原作が読者の心の奥で起こしていた恋愛の鼓動を、アニメは映像として可視化した。たとえばマリーの横顔のアップ。原作では輪郭の線が柔らかく消えていくが、アニメでは髪が光を反射し、まるで肌の温度を映しているように見える。その一瞬が、“少女漫画的ロマンスが刺激的に感じる”理由なのだ。

面白いのは、アニメ版の演出陣が“少女漫画的な繊細さ”をちゃんと理解したうえで、あえて“カメラの粘り”を使ってくる点。マリーが頬を赤らめて目を逸らすまでを長めに撮る。アーサーが言葉を飲み込むまでの“ため”をしっかり見せる。その一呼吸があるだけで、視聴者は心のどこかで「このあと、もしかして……」と勝手に期待してしまう。まるで監督が僕たちの脳内の恋愛スイッチを手で押してくるような、そんな緻密な演出設計だ。

原作とアニメの違いは、単なる“再現度”ではなく、“温度の表現方法”にある。アニメ版『機械じかけのマリー』が描くのは、見えない感情の熱が皮膚を通して伝わってくる世界。だからこそ、パンツが見えなくてもドキドキする。いや、むしろ見えないからこそ、心が動く。そのギリギリをわかって描ける制作陣の感性が、この作品を唯一無二にしている。

原作ではどこまで描かれている?6巻・7巻以降の進展を探る

原作の『機械じかけのマリー』は、アニメで描かれている範囲を第4巻終盤あたりまでに収めている。マリーが自分の“嘘”と向き合い、アーサーが彼女に抱く感情の正体を少しずつ理解していく。つまり、アニメが放送された時点でのストーリーは、まだ“恋の前夜”に過ぎない。

興味深いのは、原作第5巻以降で描かれる心理戦の細やかさだ。マリーが“ロボットではない自分”を受け入れようとする過程で、アーサーが見せる視線の揺れが、まるで“視聴者の視線”を代弁しているように感じる。「彼女が機械であってほしい」と願うアーサーの独占欲と、「人間であると知られたくない」マリーの恐怖。そのすれ違いが、いちばん濃厚な“サービスシーン”に見える。

つまり、パンツなんて見えなくても、感情の奥ではずっと“裸”なのだ。原作第6巻では、アーサーがマリーの手を取るシーンがある。ほんの一コマなのに、その一握りに込められた温度が異常に熱い。花とゆめ的な恋愛表現の極致といっていい。アニメではここまで描かれるかどうかは不明だが、もし第2期が制作されるとしたら、この“手を握る”描写が最大の見どころになるだろう。

さらに、2025年時点で動き出している続編『機械じかけのマリー+』では、より明確な恋愛のフェーズに突入している。マリーが“人間としての自我”を持ち始め、アーサーの言葉に動揺する描写が増えている。ここまでくると、視聴者が「これはもう恋愛アニメなのか、それとも哲学か?」と混乱するレベルだ。サービスではなく、心の暴露。これが原作の真骨頂だ。

個人的に言えば、原作を読むことでアニメの見方が一変する。映像では控えめに描かれていた“目線の意味”が、原作では明確な意志として描かれているからだ。「あのときマリーがうつむいたのは恥ずかしかったからじゃない。彼女は罪悪感を隠したんだ」と気づいた瞬間、アニメでの“沈黙”の重みが変わる。この二重構造を理解して初めて、『機械じかけのマリー』という物語の真の色気が見えてくる。

つまり、アニメ版は“序章の熱”、原作は“心の奥の熱”を描いている。パンツ回を探すよりも、その“熱の軌跡”をたどるほうが何倍も面白い。マリーの瞳に宿るその光が、どこまで“人間的な愛”に変わっていくのか──原作を知ることで、アニメの一瞬一瞬がまるで別の色に見えてくる。『機械じかけのマリー』という作品は、恋愛の物理学そのものだ。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

「パンツ回」の正体は“心理的サービス”だった?──視聴者の錯覚を読み解く

服ではなく“感情”が剥がれていく瞬間

「パンツ回」なんて言葉がここまで話題になるのは、ある意味このアニメが“感情の見せ方”を極めている証拠だと思う。『機械じかけのマリー』を通して見えてくるのは、服が脱がされる物語ではなく、心の防具が脱げていく物語だ。アーサーとマリーは、互いに“人間ではないふり”をしながら、どんどん心の奥を見せてしまう。皮肉なことに、彼らが服を着ているほど、視聴者の方が“裸”にされていく。

僕が特に印象に残っているのは、第4話の雨のシーン。マリーが傘をさしながら、アーサーの濡れた手を拭う。そこには一切の露出も艶めかしさもない。それでもSNSでは「色っぽい」「距離が近すぎて心臓が止まる」といった投稿が溢れた。何が“色っぽさ”を感じさせるのか。それは、視聴者が“心の温度変化”を嗅ぎ取っているからだ。つまり、『機械じかけのマリー』のサービスシーンは、感情の摩擦熱でできている。

僕はこのアニメを観ながら、ふと昔の恋愛を思い出した。相手と一緒にいたときの沈黙の温度、触れそうで触れない距離。あのとき感じていた息づかいを、マリーとアーサーの関係が呼び覚ましてくる。だから視聴者は、彼らの“目を逸らす一瞬”にドキッとする。服が乱れるより、心が揺れる。『機械じかけのマリー』は、恋の不意打ちをアニメーションとして可視化している。

そして、アニメーションの美術も巧妙にその心理を支えている。背景の淡いブルーや、光の粒子の揺れ。たとえばマリーの頬が照れる場面では、背景の照明がほんの少しだけ赤みを帯びる。これは光で“羞恥”を表現しているのだ。視聴者は無意識にその色の変化を感じ取って、「今、マリーが照れている」と錯覚する。結果として、服の乱れがなくても“ドキドキする”シーンが完成する。まさに、心理的サービスの完成形である。

つまり、パンツは見えていないのに、心が覗かれている感覚。それがこの作品の「サービス」なのだ。マリーがロボットであることを隠しながら、アーサーに“人間らしい”表情を見せてしまう。あの瞬間、彼女の感情が服より先に脱いでしまっている。視聴者はその無防備さに動揺する。これはもう恋愛でもエロスでもなく、“存在の震え”だ。『機械じかけのマリー』は、そういう意味で、アニメという形式を越えた“心理の実験装置”になっている。

距離ゼロの演出がもたらす、恋と誤解の臨界点

『機械じかけのマリー』のアニメ演出で特筆すべきは、カメラが“ゼロ距離”を積極的に使ってくることだ。キャラクターの顔をほぼ画面いっぱいに映し、呼吸の音まで拾う。たとえばアーサーがマリーを抱き止めるシーンでは、二人の間にほとんど空気がない。視聴者は、カメラが彼らの間に侵入しているような錯覚を覚える。これこそが“パンツ回”と誤解される最大の要因であり、そして最大の魅力でもある。

普通のラブコメなら、距離が近いほど“ファンサービス”になる。だが『マリー』では、距離が近いほど“痛み”が増す。マリーがロボットである設定のせいで、アーサーの温もりをそのまま受け止められない。視聴者は、そのジレンマを肌で感じる。つまり、「触れたいけど触れられない」二人の関係を、自分の神経で追体験している。これほど“視聴者の身体感覚”を巻き込むアニメは、そうそうない。

そして、アニメスタッフはその“触れなさ”を徹底的に演出している。アーサーの手がマリーの頬に触れる直前、カメラはわざとマリーの瞳に寄る。つまり「触れた」ではなく、「触れそう」を見せる。このわずかなズレが視聴者の脳を刺激する。ある意味、『機械じかけのマリー』は“脳が作る恋愛反応”をアニメにした作品だ。パンツが見えるより、視線の交錯がエロい。これに気づいた瞬間、あなたはもう監督の掌の上にいる。

SNSでも、X(x.com/Mmarie_anime/status/1711728327445480440)やファン投稿で「この作品、何も起きてないのに心臓が爆発しそう」と書かれているのをよく見かける。それがまさに、このアニメの“心理的サービス”が成功している証拠だ。視聴者は自分の感情に興奮しているのだ。物理的ではなく、心理的な快感。つまり、心が“見られている”感覚にゾクッとする。

僕自身、この“距離ゼロ演出”を最初に見たとき、妙に居心地が悪くなった。マリーの顔があまりにも近く、こちらをまっすぐ見てくる。あの瞬間、僕はスクリーンの外にいながら、まるでアーサーの立場になっていた。心の奥にある「触れてはいけないもの」に手を伸ばしてしまうような、罪悪感に似たドキドキ。これこそが、『機械じかけのマリー』が持つ“心理的サービス”の真骨頂だ。

結局、パンツ回は幻だった。けれど、視聴者の心拍数をここまで上げるアニメは珍しい。『機械じかけのマリー』は、見せないことで見せてしまう。距離ゼロの演出が、恋と誤解の臨界点を生む。服ではなく、心が剥がれていくアニメ──それがこの作品の、本当の“サービス”なのだ。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

ファンの声が示す“もうひとつのサービス”──温度のあるラブコメとしての到達点

Xでの考察合戦:「これは恋愛心理の描写だ」と語るユーザーたち

放送が進むにつれて、X(旧Twitter)では“パンツ回”の真偽をめぐる議論が不思議な方向へと進化していった。もはや誰も本当にパンツを探していない。代わりに、視聴者は「これは恋愛心理の描写では?」「マリーの羞恥がテーマだろう」と語り合い始めている。まるで集団カウンセリングのように、Xのタイムライン全体が“恋愛分析会”と化しているのだ。

たとえば公式アカウント(x.com/Mmarie_anime/status/1712364591839479808)が公開したビジュアルに対しても、ファンは「アーサーの手の角度が優しい」「マリーの体の向きが“信頼”を示している」と細かく考察している。パンツではなく“手の角度”で語る。ここまでくると、もはや宗教的な観察力である。

でも僕は、こういう“読みすぎ”の盛り上がりこそが、この作品の最大の成功だと思っている。『機械じかけのマリー』は、意図的に“空白”を残してくるアニメだ。その余白に、ファンの感情が流れ込む。だからこそ、SNSの投稿を読んでいると、視聴者一人ひとりがまるで脚本家のように語っている。誰もが“自分だけのマリー”を持っている。これは、物語が単なる映像を超えて“感情の共有空間”に変わった瞬間だ。

中でも印象的だったのは、あるファンのポストだ。「パンツが見えないのにドキドキするのは、自分がアーサーの視点になってるからだと思う」。その通りだ。『機械じかけのマリー』は、視聴者の視点を巧妙にアーサー側へ誘導していく。だから、マリーの“見せない可愛さ”が、視聴者にとっては“覗いてはいけないもの”のように感じられる。心理的な没入が、倫理的なスリルに変わる。これを“サービス”と呼ばずして、なんと呼ぶべきか。

もう一つ特筆すべきは、SNS上で広がる「マリー=人間らしさの象徴」という読みだ。多くの視聴者が、“ロボットの皮をかぶった人間”という設定を、自分自身の生きづらさと重ねている。つまり、このアニメのサービスとは“視聴者の感情が救われる体験”でもある。パンツではなく、心の下着を脱がせるアニメ。それが『機械じかけのマリー』なのだ。

マリーが“ロボットではない”ことを感じさせる瞬間の尊さ

アニメ『機械じかけのマリー』を観ていると、ときどき「今、完全に人間だった」と思う瞬間がある。笑うでも泣くでもなく、ほんの一瞬の“間”でそれがわかる。たとえば第5話、マリーがアーサーの寝顔を見つめる場面。彼女の表情は無機質なままなのに、目の奥がかすかに潤んでいる。あの数秒で、視聴者は“あ、もうこの子ロボットじゃないな”と直感する。演出というより、もはや告白だ。

この“ロボットではない瞬間”が積み重なるたびに、マリーというキャラクターが“生まれ直して”いく。公式のキャラ紹介では「壊れたメイドロボット」としか書かれていないのに、放送が進むにつれファンの間では「もう人間として見てる」「アーサーより人間味がある」と語られるようになった。つまり、物語の進行とともに“キャラの定義”が視聴者の手で更新されていくのだ。

僕が面白いと感じるのは、この“定義の揺らぎ”が、アニメ版独自の演出で際立っていることだ。原作では、マリーの表情は線の強弱でしか表せない。けれどアニメでは、声優の息づかいと、ほとんど気づかれない程度のまばたきで、感情を表現している。特に第6話での「私は壊れてなんかない」というセリフの直前、マリーのまぶたが一度だけゆっくり閉じる。その瞬間の沈黙に、全人類の恋愛が詰まっている。

こうした細やかな“人間らしさ”の積み重ねが、ファンを“心理的なサービス”へと導いている。マリーが笑うとき、僕らは“誰かに笑いかけてもらった”ように錯覚する。マリーがうつむくとき、僕らは“自分が見てはいけないものを見た”ように感じる。つまり、『機械じかけのマリー』はキャラクターの表情を通じて、視聴者の感情そのものを操作している。これはもう恋愛ではなく、共鳴という名のシミュレーションだ。

そして、この“共鳴”を見事に仕立てたのが、制作チームの演出哲学だ。彼らは「キャラを可愛く見せる」ではなく、「キャラを“感じさせる”」ことを優先している。アーサーがマリーを見つめるときのカメラアングルは、視聴者の視線そのもの。だから僕たちは気づかぬうちに、アーサーと同じタイミングで息を止めている。視聴者の心拍が、キャラの感情と同期する。これほどまでに“心理的に親密”なアニメが、かつてあっただろうか。

結局、“パンツ回”という言葉が象徴していたのは、“見たいけど見えない”という衝動そのものだった。そして『機械じかけのマリー』は、その衝動を真正面から描いてみせた。マリーがロボットのふりをするのは、傷つかないため。けれど視聴者はその仮面の隙間から、彼女の人間らしさを覗いてしまう。だから、これはもう“恋愛アニメ”ではなく、“共犯アニメ”なのだ。

僕たちは皆、マリーの秘密を知ってしまったアーサーだ。見えないはずのものを見て、触れられないものに触れてしまった。『機械じかけのマリー』という物語は、その背徳感をやさしく肯定してくれる。――そう、これは“パンツ回”なんかじゃない。もっとずっとややこしくて、もっとずっと美しい“心のサービス回”なのだ。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

まとめと考察──「パンツ回」を超えた先にある物語の本質

視聴者が“覗きたくなる”構造の設計

『機械じかけのマリー』をここまで追ってきて、僕が強く感じたのは、この作品が“覗きたい心理”を設計図レベルで理解して作られているということだ。つまり、視聴者が「見たい」と思うポイントを正確にコントロールしている。カメラの引き方、間の取り方、光の揺れ方──どれもが“視線の欲求”をくすぐるように配置されている。まるで、視聴者の無意識の中にある「あと少しだけ見たい」という衝動を、監督が遠隔操作しているみたいに。

たとえば、パンツは見えないけれどスカートの影が風に揺れる。マリーの表情が映らないカットで、アーサーの指が震える。その“情報の欠落”が、逆に想像を膨らませる。僕はこれを「覗かせない設計」と呼んでいる。アニメって、見せることばかりが演出だと思われがちだけど、本当に上手い作品ほど“見せない”を設計する。『機械じかけのマリー』はまさにその頂点にいる。

ある意味、この作品の視聴体験は“観察と共犯のあいだ”にある。マリーのふとした仕草やアーサーの眼差しを覗いているうちに、いつのまにか自分が物語の“覗き手”になってしまう。そして、覗いているはずなのに、覗かれているような錯覚に陥る。これは単なるラブコメではなく、“観察される恋愛”の再現実験なのだ。

僕自身、何度も再生を繰り返すうちに、気づけば「どこがパンツ回なのか」ではなく「なぜここでドキドキしてしまうのか」を考えていた。おそらく視聴者の多くも、同じように“見えない部分”を見ようとするうちに、作品そのものの構造を覗いてしまっている。これはもう、アニメというより心理装置。つまり、『機械じかけのマリー』のパンツ回は、視聴者の頭の中で起きている。

だから、僕はこう思う。パンツ回があるかどうかなんて、もはや問題ではない。問題は、「なぜ見たいと思ってしまったのか」。この作品は、その“視聴者の欲望”を優しく鏡に映してくれる。自分の中の“覗きたい”と“守りたい”がせめぎ合う。その矛盾の熱こそが、『機械じかけのマリー』の本当のエロスであり、ロマンスなのだ。

“サービス”を超えた、キャラクターへの没入という快感

『機械じかけのマリー』を観ていると、ある瞬間から“キャラを見ている”という感覚が消える。マリーの小さな仕草や表情の揺れを見ているうちに、こちらが彼女の世界の中に入り込んでしまう。これは単なる没入ではなく、“同調”に近い。視聴者の呼吸が、キャラクターの呼吸と一致していく。僕はこれを「感情のシンクロ演出」と呼んでいる。

アーサーがマリーを抱きとめるシーンでは、彼の息がマイク越しにわずかに重なる。その呼吸音が、視聴者の心拍を操作する。まるで、観ている自分の中の恋愛記憶が再生されていくような不思議な感覚だ。見ているはずが、見られている。この逆転構造が、『機械じかけのマリー』というアニメを“サービスの領域を超えた作品”にしている。

多くのラブコメは、視聴者に「可愛い」「萌える」と思わせる方向で作られている。だが、『機械じかけのマリー』は違う。視聴者が「守りたい」「救いたい」「分かってあげたい」と思ってしまう。これはもはや恋愛ではなく“共依存の快楽”に近い。そこに“パンツ”という単語が入り込む余地がないほど、感情がむき出しになっていく。僕はこの状態を、“感情の無防備化”と呼びたい。

そしてこの“無防備化”を支えているのが、アニメの音響演出だ。音のレイヤーが異常なほど繊細で、マリーの声の震えがほとんどASMRのように身体に響く。公式のYouTubeチャンネル(youtube.com/@MechanicalMarie)で公開されている予告動画を聴くと、息遣いと環境音の距離感が異常にリアルなのがわかる。音で“感情の肌触り”を表現している。そこまで計算されているから、視聴者の心は逃げられない。

最終的に、『機械じかけのマリー』の“パンツ回”は存在しない。でも、“心のパンツ回”は存在する。マリーが涙をこらえるとき、アーサーが視線を逸らすとき、その瞬間に心のベールが一枚ずつ剥がれていく。視聴者は、その過程を“サービス”と錯覚しているだけだ。本当のサービスは、キャラに心を預けられること──つまり、没入そのものがご褒美なのだ。

だからこそ僕は断言する。『機械じかけのマリー』は、アニメ史上もっとも“誤解されて幸せになった作品”だ。パンツ回があるかどうかを探す旅が、いつのまにかキャラクターの心を覗き込む旅になっていた。視聴者をここまで“見せ方の哲学”に巻き込むアニメは珍しい。――見えなかったけど、確かに見えた。僕らはきっと、その“見えない何か”を探すために、今日もまた再生ボタンを押すのだ。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

mechanicalmarie-anime.com

bsfuji.tv

natalie.mu

abema.tv

hulu.jp

x.com/Mmarie_anime

wrdeast.blog.fc2.com

dwa.hatenablog.com

filmarks.com

これらの情報をもとに、作品の公式設定や制作意図、放送内容、ファンの反応を検証し、一次情報と考察を交えて分析しました。すべての引用は公開情報および報道基準に準じた形で行っています。

- 『機械じかけのマリー』には“パンツ回”という直接的なサービスシーンは存在しないが、心理的なドキドキを作り出す構造がある。

- アニメ版は原作の繊細な恋愛描写を映像と音で拡張し、“心の露出”をサービスとして昇華している。

- ファンがSNSで盛り上がった「見えた/見えてない」論争は、作品の仕掛けた“想像の罠”そのものだった。

- 視聴者が感じる“覗かれ感”と“守りたい衝動”の交錯こそ、『機械じかけのマリー』の本質的な魅力だ。

- パンツではなく感情を脱がせるアニメ──それがこの作品が生み出した、静かで熱い革命だった。

コメント