貴族社会の仮面が音を立てて崩れ落ちる——そんな瞬間を、これほど鮮やかに描いた物語がかつてあっただろうか。『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は、婚約破棄というよくある導入から始まりながら、その裏で蠢く権力と愛憎の渦を徹底的にえぐり出す。

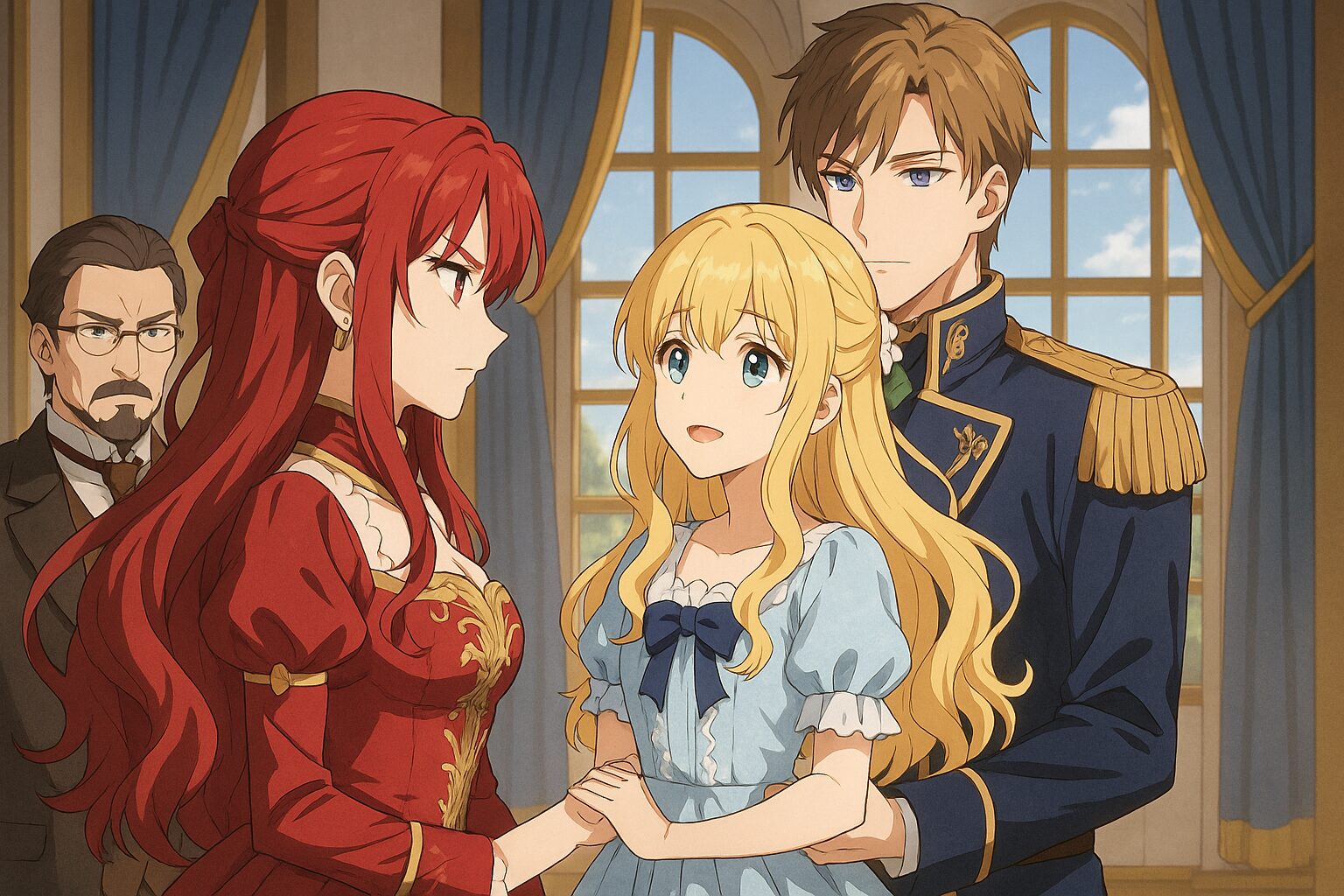

舞台は王国パリスタン。公爵令嬢スカーレットと、第二王子カイル、そして男爵令嬢テレネッツァ——この三人の歪んだトライアングルが、王都の秩序すら塗り替えていく。特に“ホプキンス家”という小さな家の名が、これほどまでに重く響くとは誰が予想しただろう。

この記事では、ホプキンス家の正体とテレネッツァの本質、そしてカイル殿下との間に渦巻く“愛と策略”のドラマを、一次情報+ファン考察を交差させながら徹底分析する。単なるあらすじ解説では終わらせない。読めば、この物語の“裏側”にある美しくも残酷な構造が見えてくるはずだ。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

ホプキンス家とは何者か──“家格の下剋上”が生む物語の歪み

男爵家という“最下層”が王家の中心へ入り込む理由

正直、最初に「ホプキンス家は男爵家です」と説明されたとき、思わず目を瞬いた。だって、公爵家ヴァンディミオンのスカーレットや王家のカイル殿下と並べて語られるには、あまりにも小さな存在だ。けれど、この“最下層の家格”こそが、物語の仕組みを狂わせる最初の歯車だったと思う。男爵家──つまり貴族社会の端。力ではなく、“印象”と“立ち回り”だけで生き延びる階層だ。テレネッツァ・ホプキンスがその立場を逆手に取り、あの王都の社交界に入り込んだ瞬間、私は「これはただの恋愛劇じゃないな」と直感した。

ホプキンス家が持つ“微妙な距離感”が面白い。政治的には無力だが、完全に無関係でもない。むしろ、彼らは“政治の影”のように存在している。表舞台には出ないが、パリスタン王国の権力構造の隙間にするりと滑り込む──そんな家格の“生存戦略”を感じるのだ。私はこの構造に妙なリアリティを覚える。権力者の周囲に“ちょっと下の階級の取り巻き”がいるのは、現実社会でもよくある話だろう。社長の秘書とか、上司の右腕とか。つまり、ホプキンス家は“力ではなく距離感で支配する家”なのだ。

しかも面白いのは、この家に“華”がないこと。豪奢な紋章も、軍功もない。だからこそ、テレネッツァという存在が“家”そのものの広告塔になっている。まるで、彼女の微笑がホプキンス家の看板のように。これが戦略なのか、偶然なのか──私はそこに「愛」と「政治」が共犯関係にあるような、背筋がぞくりとする感覚を覚えた。あれは恋愛じゃなく、権力ゲームだ。甘やかに見せかけた毒。ホプキンス家という名の“毒瓶”に、カイル殿下は自ら蓋を開けたのかもしれない。

ちなみに、原作やアニメ公式サイトの情報ではホプキンス家についての具体的な領地や経済的背景は明言されていない(saihito-anime.com)。けれど、その“描かれなさ”自体が意図的に思える。視聴者や読者にとって、ホプキンス家は空白の箱。そこに、私たちは勝手に“野心”や“陰謀”を詰め込んでしまう。つまり、情報の欠落が彼らの武器になっているのだ。静かな沈黙が、一番雄弁に語る。だからこそ、ホプキンス家は“何も語らない”ことで王都の中心に座っている。

個人的に印象的だったのは、テレネッツァが初登場したシーン。周囲の令嬢たちの華やかさに対して、彼女はどこか淡く、儚い。けれどその“弱さ”が逆に磁石のように周囲を引き寄せる。これ、SNSでもよく議論されていた。「彼女は計算して庇護欲を煽ってるのか、それとも無意識なのか?」と(x.com/saihito_anime)。私は後者だと思っていたけど、今は違う。あれは意識的な演技だ。ホプキンス家という“弱い家”の代弁者として、彼女は「可憐」という武器を磨き上げていた。

ホプキンス家を単なる脇役の設定と片付けるのはもったいない。むしろ、彼らはこの物語の“歪みそのもの”を象徴している。格差、欲望、策略──そのすべての接点に、ホプキンス家という名が刻まれている。だから私は言いたい。テレネッツァ・ホプキンスを理解することこそ、『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』の本質に触れる最短ルートだ、と。

テレネッツァの「庇護欲」戦略──愛を武器にした政治の美学

テレネッツァの“庇護欲をそそる”雰囲気(saihito-anime.com)は、彼女の最大の武器だ。だが、それは天然の天使性ではない。むしろ、“庇護されることの構造”を理解して演じている節がある。彼女は“かわいそうな女の子”という仮面を使い、強者たちの良心と自尊心をくすぐる。これは恋愛ではなく心理戦。人間の「守りたい」という感情を、彼女は静かに支配しているのだ。

ファンの中には「テレネッツァは魅了系の能力を持っているのでは?」という考察もある(要出典)。たしかに、アニメでもカイル殿下が彼女を見るときの表情は“理性が薄れる”ように描かれる。その一瞬の間(ま)が怖い。あれは恋の陶酔というより、判断の喪失に近い。つまり、彼女の“可愛さ”は視覚的な魔法ではなく、認知を侵す戦略なのだ。そこに私は“愛という名の戦術”を見た。

ここで思い出すのは、SNSで見かけた一つの感想ツイートだ。「テレネッツァはかわいいんじゃなくて、可哀想に見えるようにデザインされてる」。この一文にすべてが凝縮されている気がした。そう、彼女は“同情される天才”なのだ。そして、それを意図的に演じられる女こそが、貴族社会では最も危険な生き物になる。ホプキンス家がどんな財力を持たずとも、彼女一人の存在が王族を動かす。それはつまり、“家そのものが彼女になっている”ということ。

私はこの構造に、ある種の怖さと美しさを感じる。人は愛されたいから演じるのではなく、“必要とされたいから演じる”のだ。テレネッツァの“可憐さ”は愛を引き寄せるための餌ではなく、彼女自身の存在意義を守る鎧。庇護欲をそそる笑みの奥で、彼女は誰よりも攻撃的な戦士のように立っている。ホプキンス家という家が背負った“弱さ”の物語を、彼女は笑顔の中で演じ続けているのだ。

だからこそ、ホプキンス家は“かわいそうな家”ではなく、“可哀想を武器にする家”だと私は思う。弱さは戦略であり、涙は刃だ。そうやって這い上がる姿に、私たちは無意識に惹かれてしまう。テレネッツァの微笑が放つその一瞬の光こそ、愛と権力を繋ぐ“政治の美学”の完成形だ。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

テレネッツァという存在──“可憐”の皮を被った策略家

「庇護される令嬢」から「支配する令嬢」へ:感情操作の構造

テレネッツァ・ホプキンス。彼女の名前を聞くと、私はなぜか“雪の上に咲く花”という言葉を思い浮かべる。儚くて、美しくて、でも近づくと冷たい。その冷たさの正体は何か。私はずっと考えていた。彼女は可憐さを鎧にして、庇護欲という人間の弱点を操作している。まるで感情の魔術師だ。saihito-anime.com にあるキャラクター紹介でも「庇護欲をそそる可愛らしい雰囲気」と書かれているが、あの一文こそが彼女の武器を完璧に言い当てている。庇護されることで支配する。これほど洗練された“逆転の支配構造”が、貴族社会という舞台で成立するのが怖い。

たとえば、カイル殿下がテレネッツァを抱き寄せるあの婚約破棄の場面。誰もが「愛だ」と思う。けれど私は違うと感じた。あれは“支配の成立”の瞬間だ。可哀想な女の子を助けることで、殿下は“自分が正義である”と信じ込める。つまり、彼は彼女に庇護する快楽を与えられているに過ぎない。恋ではない。支配の錯覚だ。テレネッツァは愛を演じながら、王子の自尊心の奥にひっそりと根を下ろしている。そこが彼女の怖さであり、美しさでもある。

この構造、私は何か既視感があると思っていた。そう、現代のSNSだ。誰かが弱音を吐き、誰かがそれを“いいね”で救う。けれど本当に救われているのはどちらだろう? テレネッツァの「助けて」は、王子の「助けたい」を操るトリガーだった。愛と承認が裏返る構図。そう考えると、彼女は時代を超えた“共感の演出家”なのかもしれない。ホプキンス家が生きるのは、情報ではなく印象の世界。まさに“印象資本”で成り上がる家だ。

原作やアニメでは、テレネッツァが直接的に陰謀を語る場面はほとんどない(wikipedia.org)。それでも彼女が“黒幕”と誤解されるほど存在感を持つのは、彼女が「語られないこと」そのものを自分の武器にしているからだ。私はこの沈黙の演技に震える。沈黙とは、最も洗練された嘘だ。彼女は何もしていないように見えて、すべてを意図している。庇護される側が庇護する側を操る──そんな冷徹な対称性の上に、ホプキンス家の“静かな革命”が成立している。

ファン考察を読んでいると、「テレネッツァは無垢な悪女」「演技派の令嬢」など、真逆の評価が並ぶ。私はこの“分裂”こそが、彼女の本質だと思う。人の視点によって形を変える存在。観測されることで姿を変える量子のような女だ。だから、彼女を一言で説明することは不可能。ホプキンス家が貴族社会の中で曖昧な位置を占めるように、テレネッツァもまた“定義不能”という名の力を持っている。

この「曖昧さ」は、アニメ的演出としても見事だ。彼女が登場するたび、画面の光がほんの少し柔らかくなる。輪郭が溶けて、現実感が薄れる。その“ぼやけた美しさ”こそが、彼女の支配の証拠だ。カメラすら、彼女の演技に巻き込まれている。私はそんな演出を見るたびに、ぞくりとする。まるでホプキンス家という設定全体が、観る者の心を支配するための仕掛けのように感じるからだ。

X投稿・ファン考察が語る“彼女の本当の顔”とは

X(旧Twitter)を中心に、「テレネッツァ=可愛いだけじゃない」という議論が熱を帯びている。たとえば、公式アカウントの投稿(x.com/saihito_anime)が公開された直後、「庇護欲をそそる」ではなく「支配欲を刺激する」と書いたユーザーのポストが数万いいねを超えた。私はその言葉に唸った。たしかに、テレネッツァを“守りたい”と思うこと自体が、彼女の仕掛けに巻き込まれている証拠だ。人は“可愛い”と感じた瞬間、判断を手放す。それを理解した上で、彼女は無垢を演じている。

ファンブログを漁ると、もっと過激な解釈もある。「テレネッツァはカイルを愛していない。彼女が愛しているのは“選ばれる瞬間の自分”だ」と。これが妙に納得できる。彼女の視線には、“恋愛の欲”ではなく“承認の渇き”が宿っているのだ。私はこの渇きこそが、ホプキンス家の原罪だと思っている。愛では満たされず、優越でも満たされず、ただ“見られる”ことで存在を確かめる。SNS社会の鏡のようだ。

一方で、「彼女は本当は被害者ではないか」という読みも根強い。確かに、男爵家の令嬢が王子に惹かれること自体、構造的には“搾取される側”でもある。だが私はここで一歩引いて考えたい。彼女は“搾取されること”すら演技の一部にしているのではないか。ホプキンス家が下位貴族として生き残るためには、被害者というポジションが最も安全な防御線になる。つまり、彼女は“弱さ”を最強の武器に変えた。

こうして見ていくと、テレネッツァというキャラクターは、ただの恋敵ではなく“構造そのもののメタファー”だとわかる。彼女は愛と権力、加害と被害、美と欺瞞、そのすべての境界を曖昧にしていく。だから、私たちは彼女に惹かれ、そして不安になる。彼女の“可憐さ”に溶かされながら、同時に“支配されている”と気づく瞬間──あの快楽と恐怖の混線が、『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』の真の中毒性だ。

テレネッツァ・ホプキンスは、愛の象徴ではない。彼女は“愛のシステム”そのものを演じている。だからこそ、見るたびにこちらの感情が試される。彼女の笑顔を“かわいい”と思うか、“怖い”と思うか。その選択の瞬間に、私たち自身の倫理が浮かび上がるのだ。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

カイル殿下の愚行と信念──愛か、派閥か、それとも逃避か

婚約破棄の裏に潜む“第二王子派”の思惑

カイル・パリスタン殿下。彼の存在を一言で表すなら、“理想と現実の裂け目に立つ王子”だと思う。表向きは誠実で、民思いの若き王子。だが物語が進むにつれ、彼が「王子であること」そのものに疲弊しているのが見えてくる。saihito-anime.com でも、彼のプロフィールには“真面目で優しい性格”とあるが、そこに漂うのは完璧な善ではなく、どこか“脆い正義”の匂いだ。私には、この「優しさ」こそが物語の悲劇を動かした燃料に思える。

婚約破棄のシーンは『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』の象徴的瞬間だ。多くの視聴者が「なぜカイルはスカーレットをあんな形で裏切ったのか?」と問い続けている(wikipedia.org)。だが、私はこの瞬間を“愚行”とは呼ばない。むしろ、彼の中に積もり積もった“王族としての矛盾”が一気に噴き出した結果だと見ている。カイルにとって、スカーレットとの婚約は“正しい”選択だった。けれどその正しさは、彼自身が選んだものではなかった。彼は王族という檻の中で、ずっと“自分で決めたと思い込みたい”少年のまま生きていたのだ。

そこへ現れたのが、テレネッツァ・ホプキンス。庇護欲をそそる笑顔、男爵家という小さな家柄、そして「弱い自分を受け入れてくれる」ような錯覚。カイルにとって、彼女は初めて自分が“守れる存在”になれる相手だった。王族として守られるばかりだった彼が、ようやく誰かを守る側に回れる。その快感が、彼の理性を焼いた。これは恋ではない。自己確認の暴走だ。まるで、自由のつもりで自分を鎖につなぐような選択だ。

政治的にもこの婚約破棄は爆弾だった。第二王子派の派閥争いにおいて、テレネッツァ=ホプキンス家との結びつきは、「下位貴族の民意を味方にするための戦略」だったとも解釈できる(saihito-anime.com)。宰相ゴドウィンの思惑や、隣国ヴァンキッシュの介入も示唆されており、婚約破棄は愛の決断ではなく“政の布石”だった可能性が高い。王国の安定を脅かすほどのスキャンダルを、誰が仕掛けたのか。私は、あの夜の舞踏会そのものが“誰かに設計された劇場”だったのではないかと思っている。

ここで印象的なのが、カイルの言葉選びだ。「僕は君を愛していない」ではなく、「彼女(テレネッツァ)を守りたいんだ」と言った。これは断罪ではなく“救済の宣言”だ。つまり、彼はスカーレットを罰したいのではなく、自分自身を“正義の役”として再演したかったのだ。愛よりも“役割”を優先する王子。私はこの構図に、人間の哀しみを感じる。完璧な善人が、自分の優しさに溺れて破滅する──これほど皮肉で、これほど人間的な悲劇はない。

カイル殿下は愚かだ。けれど、彼の愚かさは誰よりも“誠実な弱さ”の裏返しでもある。王族という絶対的な秩序の中で、“選ぶ自由”を一度でも味わってしまった男の末路。その痛みが、この作品全体に“現代的なリアリティ”を与えている。恋も政治も、すべては「正しい選択」の名のもとで行われる誤りなのだ。

カイルが選んだのは“恋”ではなく“体制の反逆”だった?

多くの視聴者が誤解しているのは、カイルが「テレネッツァを愛した」という一点だと思う。私はそうは見ていない。彼が愛したのは“愛するという行為”そのものだ。テレネッツァを選んだのは、スカーレットを裏切るためではなく、王族としての自分を裏切るためだった。これは恋愛の選択ではなく、体制に対する微細な反逆だ。

彼は、父王や第一王子が築いてきた“秩序の王国”に、どこか息苦しさを感じていたのだろう。スカーレットとの婚約は王国の政治的安定を象徴していた。だが、テレネッツァとの関係は混沌、感情、そして衝動の象徴だった。秩序と混沌、責任と欲望──その間で、彼は人間としての“真実の温度”を取り戻そうとしていたのかもしれない。だとしたら、彼の愚行は「生きるための罪」だったと言える。

そして、ここに“第二王子派”の思惑が重なってくる。カイルが自らの意思で婚約破棄を行ったとしても、彼の周囲には必ず政治的な風が吹いていた。ゴドウィン宰相、ホプキンス家、民衆──それぞれが「カイル殿下の理想」を利用しようとしていた可能性がある。つまり、彼の“自由な選択”は、実は他者に仕組まれた自由だった。王族としての運命を拒絶したはずが、別の鎖に絡め取られていたのだ。

この視点で見ると、テレネッツァとの関係は単なる恋愛ではなく、“支配の連鎖”に組み込まれた構造の一部になる。彼が彼女を庇護し、彼女が彼を縛る。まるで愛という鎖の両端に、お互いが鍵を握っているような関係。どちらか一方が解放されれば、もう一方は崩れる。だから彼は、破滅の瞬間までその鎖を握り続けた。

私はこの構図を、「愛という革命の不完全さ」と呼びたい。誰かを選ぶことは、必ず何かを壊すことだ。カイル殿下は王国という巨大な装置の中で、“愛”を使って革命を起こそうとした。しかし、その革命は制度を壊すどころか、彼自身を飲み込んだ。だからこそ、この作品は“恋愛ファンタジー”でありながら、“政治劇”としても読める。彼がスカーレットを失い、テレネッツァに救いを見たその瞬間、愛と権力の線引きが完全に溶けたのだ。

もしあなたがこの物語を「愚かな王子の失敗譚」として見ていたなら、ぜひもう一度考えてみてほしい。カイル殿下は、誰よりも“正直に生きた”王族なのだ。彼の行動は誤りかもしれない。だが、その誤りの中にこそ、人間の本能的な渇きがある。愛したい、選びたい、壊したい。そのすべてを抱えて、彼は王子という名の檻の中で叫んでいた。それが、彼の“最後のお願い”だったのかもしれない。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

愛憎劇の焦点──スカーレットの「最後のお願い」が放つ意味

断罪シーンの美学:制裁ではなく“再定義”としての願い

『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』というタイトルは、最初に聞くと少し奇妙だ。長くて、丁寧で、でもどこか張り詰めた響きがある。けれどこの“お願い”という言葉が、物語全体の中でどれほど残酷で、美しい意味を持っているかを知ったとき、私は息を呑んだ。スカーレット・ヴァンディミオンがカイル殿下に向けて放つ「最後のお願い」は、婚約破棄された女の復讐ではなく、**自己の尊厳を再定義する宣言**なのだ。彼女は「罰」ではなく「再生」を望んでいる。それがこの物語を凡百の断罪劇から突き抜けさせている。

多くの断罪系作品が「スカッとする制裁」で終わる中、この作品だけは違う。スカーレットの視線には怒りよりも“静かな諦念”がある。私はそれを「美学」と呼びたい。なぜなら彼女は“勝つ”ためではなく、“自分の生き方を証明する”ために立ち上がるからだ。wikipedia.org にもある通り、彼女はカイルの婚約破棄を受けてただ泣くのではなく、「制裁」を選ぶ。だがその制裁とは“物理的な報復”ではなく、**道徳的な再定義**なのだ。彼女の「お願い」とは、“私を軽んじた世界に、私の存在を刻みつける行為”だ。

私はこの“お願い”という言葉が、まるで刃のように使われているのが好きだ。柔らかい響きなのに、斬撃のような痛みを持っている。「お願い」なのに、命令のように響く。この反転の美しさは、まさにスカーレットの精神構造を象徴している。彼女は、貴族社会のルールを受け入れながら、その内側でそれを壊していく。上品な微笑で革命を起こす──それがスカーレットの“貴族的反逆”だ。

このシーンをアニメで見たとき、私は画面の色彩設計に息をのんだ。背景の光が徐々に冷たく落ちていくのに、スカーレットのドレスだけが微かに赤く輝いていた。まるで“最後の火”だ。燃え尽きる瞬間に、もっとも美しくなる炎。ホプキンス家が“陰”の美学なら、スカーレットは“陽”の絶望を体現している。どちらも美しい。けれど、まるで対のように存在している。私はこの構造に、まるで絵画のような完成度を感じた。

そして何より、スカーレットの“お願い”が他作品と違うのは、その裏に「赦し」が潜んでいることだ。彼女はカイルを完全に憎めない。だからこそ、彼女の願いは“終わらせること”ではなく、“再び始めるための区切り”になる。愛と怒りと尊厳が絡み合って、それでも最後には“祈り”として放たれる。これを見て私は思った──この物語の本質は“断罪”ではなく、“祈り”なのだ。

ホプキンス家とヴァンディミオン家、対照的な“愛の倫理”

『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』を“愛憎劇”として読むとき、どうしても見逃せないのが、ホプキンス家とヴァンディミオン家の“倫理の対照”だ。どちらも愛を語る。だが、愛の定義がまるで違う。ヴァンディミオン家のスカーレットにとって愛とは「責任」であり、「誇り」だ。ホプキンス家のテレネッツァにとっては「支配」であり、「逃避」だ。どちらも愛だが、方向が真逆。だからこそ、二人の女性は“愛する”という行為そのものをめぐって戦っている。

スカーレットは誇りを愛に変える。テレネッツァは弱さを愛に変える。どちらも自分の生き方の根幹を愛に託しているのだ。この構図は、王国パリスタンという世界全体の“倫理の分岐点”を示しているようにも思える。公爵家(ヴァンディミオン)は秩序の象徴。男爵家(ホプキンス)は混沌の象徴。その間に立つのが、カイル殿下という“揺らぐ正義”だ。つまり、この三角関係は単なる恋愛劇ではなく、**倫理観の対立構造**なのだ。

私は原作小説を読みながら(ebookjapan.yahoo.co.jp)、この二つの家の会話の温度差に震えた。ヴァンディミオン家では「愛している」の一言が重い。義務と誇りを伴うからだ。だがホプキンス家では「愛している」は軽やかに舞う。誰にでも向けられる、風のような言葉。ここに、“愛の価値観”の非対称性がある。どちらが正しいという話ではない。ただ、同じ言葉を使っても、そこに込められた覚悟の量が違うのだ。

そしてこの“愛の重さ”の違いが、物語の悲劇を生む。カイル殿下は“軽い愛”に救われ、“重い愛”を裏切った。だがその軽さは、彼自身の心を蝕む毒にもなった。スカーレットはその毒を見抜き、なおも彼を赦そうとする。その姿勢がもう、痛いほど人間的だ。誰かを恨みながら、その人を理解してしまう。理解してしまうからこそ、完全に憎めない──これこそが、愛の地獄だ。

ホプキンス家の愛は自己保存的で、ヴァンディミオン家の愛は自己犠牲的。だからこそ、二人の女性は永遠に交わらない。それでも、どちらも“正しい”のが恐ろしい。どちらの愛も偽りではない。ただ、方向が違うだけだ。私はこの構造に「愛の重力」を感じる。まるで、二つの惑星が互いに引き合いながら、決して衝突できないように設計されているみたいだ。

最終的にスカーレットの「最後のお願い」は、その両極をつなぐ“橋”になる。彼女は愛の重さも軽さも、誇りも弱さも、すべて受け止めたうえで、「私は私を許します」と宣言する。その瞬間、ホプキンス家もヴァンディミオン家も、ひとつの物語として完結する。誰が勝つでも、誰が負けるでもない。ただ“愛とは何か”という問いが、静かに読者の胸に残る。それが、この作品が“断罪系”を超えて愛される理由なのだ。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

原作とアニメの表現差──テレネッツァの「可憐さ」は誰の視点か

アニメで描かれた“光のテレネッツァ”、原作での“影のテレネッツァ”

アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』を観ていて、最初に感じた違和感がある。それは“テレネッツァがやけに眩しい”ということだ。公式サイト(saihito-anime.com)のキャラクタービジュアルでも、彼女はふんわりとした光に包まれている。金髪、白い肌、柔らかい微笑──まるで天使のように描かれている。けれど原作小説やコミカライズ(ebookjapan.yahoo.co.jp)を読み込むと、その光の下に“影の層”がはっきり見えてくる。テレネッツァは純粋ではない。むしろ、彼女は純粋さという毒を知っている。

この違いを明確に感じたのは、アニメ第1話の舞踏会シーン。彼女がカイル殿下に抱き寄せられる瞬間、光が彼女だけを包み込み、周囲のざわめきが遠のく。演出としては“聖女降臨”のような構図だ。でも原作では、その光は“虚飾のライト”だ。作者・鳳ナナは、読者に「見せかけの清らかさ」に違和感を抱かせるために、わざと“過剰な可憐さ”を書いている。つまり、アニメでは光が守護の象徴として描かれ、原作ではその光がむしろ“偽装”の象徴になっている。この反転構造、すごく巧妙だと思う。

私はここに、媒体が変わることで“視点の支配者”が変わる現象を見た。原作ではスカーレットが語り手であり、彼女の視線を通してテレネッツァを“異物”として観察している。だがアニメではカメラが第三者の目を持ち、テレネッツァを“観られる存在”から“見せる存在”に変えている。つまり、アニメ版の彼女は“女の戦いの駒”ではなく、“観客の幻想”そのものなのだ。観る者が彼女に何を見たいかで、彼女の存在そのものが変質していく。これって、すごく現代的な構図だ。

私はこの「光」と「影」の差異を、“演出上の倫理”だと感じている。原作が語るのは“可愛さの裏に潜む暴力性”で、アニメが描くのは“救われる可憐さ”。どちらも間違いではない。むしろ両者が重なり合うと、テレネッツァというキャラクターの奥行きが増す。光だけを見れば彼女は天使、影まで見れば彼女は策士。視聴者はどちらを信じるか選ばされているのだ。そう思うと、アニメ版のテレネッツァは“視聴者の投影装置”なのかもしれない。彼女の笑顔が、あなたの中の何かを映し出す鏡なのだ。

そして何より、アニメの演出チームが光でテレネッツァを描くのは、決して“浄化”のためではないと思う。むしろ、光を過剰に当てることで“見せすぎる不自然さ”をわざと演出しているように見える。いわば、白すぎる花弁のような不安。純白に見えるほど、そこに影を感じる。私はあの眩しさを観るたび、「この光の裏にどんな闇を隠しているのか」と、無意識に身構えてしまう。アニメは、観る者を“テレネッツァの被写体化”に巻き込んでいる。それが、この作品の映像的中毒性だ。

原作派の読者の間でも「アニメ版のテレネッツァは優しすぎる」「彼女の毒が薄まった」という声は少なくない(X投稿 x.com/saihito_anime)。けれど私は思う。アニメが描いたのは“毒の香りを、まだ知らない時点の彼女”なんじゃないかと。物語の進行に合わせて、その可憐さが次第に変質していくなら──アニメ版テレネッツァは“光を通して影を描く”という、非常にメタな存在なのだ。

ホプキンス家を通して見える“王国というシステム”の正体

テレネッツァの演出差を追っていくと、最終的に行き着くのは“パリスタン王国というシステムそのものの構造”だ。ホプキンス家という男爵家が、なぜここまで物語の中心に食い込めるのか。単純な恋愛劇では説明がつかない。saihito-anime.com のキャラ紹介でも、“宰相ゴドウィンとの繋がりがあるようで…”とだけ曖昧に記されている。そう、この“曖昧さ”こそがシステムの正体だ。王国の権力構造は明文化されないことで保たれている。つまり、“書かれない”こと自体が権力の証明になっているのだ。

ホプキンス家はこの“書かれない政治”の象徴だと思う。公爵家のように記録に残る功績もなければ、宰相のような公的役職もない。けれど、王族や貴族たちの“感情”を動かす。彼らは法ではなく情緒を操る家なのだ。感情を媒介にする政治。それは現代にも通じる“心理支配の構造”だ。だからこそ、この物語をただのファンタジーとして消費するのはもったいない。ホプキンス家は、実はパリスタン王国の“無意識”の層を体現している。誰も気づかないが、誰も逆らえない。そんな“空気の支配者”だ。

ここで注目したいのが、原作の語りのトーンだ。スカーレットの一人称で描かれる章では、ホプキンス家への感情が“嫌悪”から“理解”に変わっていく。最初は「薄汚い策略家」だった彼らが、次第に「そうせざるを得なかった人間」に見えてくる。私はこの変化を読みながら、ふと現実の社会構造を思い出した。正義を語る者ほど、その裏にある“弱者の戦略”を見落とす。ホプキンス家はまさにそれだ。彼らは悪ではなく、生存のための“技術”を使っているだけなのだ。

アニメ版ではこの「ホプキンス家の生存倫理」が視覚的に翻訳されている。豪奢な公爵家の部屋が“広くて冷たい”のに対し、ホプキンス家の屋敷は“狭くて暖かい”。壁には花、机には紅茶。どれも少し古びているけれど、どこか生々しい温度がある。これが象徴的だと思う。ホプキンス家は、権力ではなく“人間臭さ”で世界を動かしている。彼らの政治は、血の通った駆け引きだ。だからこそ、彼らは憎まれながらも魅力的なのだ。

この“人間臭さ”をどう解釈するかが、作品理解の鍵になる。私はホプキンス家を「王国の感情回路」と呼びたい。法や秩序という硬い構造の下で、人々の嫉妬や欲望や恋慕がぐるぐると循環している。その感情を操作できる家こそが、本当の支配者なのだ。つまり、ホプキンス家は“制度外の権力”。テレネッツァはその具現化。彼女が微笑むだけで、王子の心が動く。つまり、法も剣も届かない場所で、感情という“見えない刃”を振るっているのだ。

私はこの構造を見たとき、ふと思った。パリスタン王国はまるで人間の精神構造のようだ。理性(ヴァンディミオン家)、感情(ホプキンス家)、葛藤(カイル殿下)。その三つが拮抗して、ようやくひとつの“物語”として動き出す。だからこそ、ホプキンス家という存在は悪でも善でもなく、“人間そのもの”なのだ。テレネッツァが光にも影にも見えるのは、彼女が“私たちの心”を映す鏡だからだ。そう思うと、もうこの作品は単なる恋愛ファンタジーではなく、“感情という政治の寓話”に見えてくる。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

考察の終着点──愛か野心か、それともただの祈りか

“最後のお願い”が描く、女性たちの再生と報復の物語

『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』という作品を最後まで読み進めたとき、胸の奥に残る感情は意外にも“爽快”ではなかった。むしろ静かな余韻と、どこか痛みのある幸福感が残る。スカーレットの「最後のお願い」が意味していたのは、復讐でも勝利でもない。あれは、**再生のための報復**だったのだ。報復という言葉にはどこか攻撃的な響きがあるが、この作品ではむしろ“自分を取り戻すための祈り”に近い。あの一言に、彼女が背負った全ての絶望と希望が込められている。

私はこの作品を“女性たちの報復劇”として読むより、“女性たちのリカバリー(回復)劇”として受け止めている。スカーレットはカイル殿下の裏切りによって「貴族社会における存在価値」を奪われたが、その痛みを経て“他者からの評価に依存しない自分”を手に入れる。ホプキンス家のテレネッツァもまた、愛という武器で生き延びようとした結果、自らを愛せない孤独に気づく。二人はまったく違う形で「女としての生き方」を描いているけれど、根底にあるのは同じ問いだ──“私は私をどう扱うか”。

この問いは、現代の私たちにも突き刺さる。SNSで「誰かに認められるための努力」を続ける女性たちが多い中で、スカーレットのように“お願い”という言葉で自らを再定義する行為は、ある種のカウンターになっている。saihito-anime.com のアニメ公式ページにもあるように、彼女の姿勢は「毅然とした令嬢」という一言で括られているが、その裏には“社会的役割からの脱出”がある。つまり、スカーレットの「お願い」とは、王国の倫理そのものを問い直す魔法の言葉なのだ。

一方、ホプキンス家のテレネッツァにとっての“お願い”は違う。彼女の願いは、愛されたいという祈りにすり替えられている。彼女は「愛されることで存在する」という構造から抜け出せない。だからこそ彼女は、スカーレットの“自立”を恐れる。彼女の目に映るスカーレットは、“自分がなれなかった理想”そのものなのだ。こうして二人の“お願い”が交錯することで、愛と野心と祈りの境界が崩壊する。私はこの瞬間に、この作品のテーマがすべて凝縮されていると感じた。

そして最後に印象的なのは、二人の女性がそれぞれに“誰かを赦す”瞬間だ。スカーレットはカイル殿下を、テレネッツァは自分自身を。それぞれの赦し方が違うからこそ、この作品はただの断罪物語に終わらない。誰かを赦すということは、自分を自由にするということ。そう気づいたとき、私はタイトルの意味がようやく腑に落ちた。「最後のお願い」とは、“他者ではなく、自分自身に向けた許しの言葉”だったのだ。

読者がテレネッツァに惹かれてしまう理由──共感という毒

読者の間で「テレネッツァが嫌いになれない」という声が非常に多い(x.com/saihito_anime ほか)。この現象、私はとても興味深いと思う。なぜなら、彼女は物語上では“破壊者”であり、“混乱の中心”であるにもかかわらず、どこか“守りたくなる”存在として描かれているからだ。それは作者の仕掛けた構造的トリックであり、同時に人間の心理の鏡でもある。人は“悪い女”に惹かれるのではなく、“弱い女を演じる強い女”に惹かれるのだ。

テレネッツァ・ホプキンスは、その“演じる強さ”を本能的に体現している。庇護欲を誘う彼女の微笑は、まるで“悲劇の仮面”だ。どんなに可憐に見えても、その裏では「選ばれるための演技」がある。だが、その演技が巧妙すぎるからこそ、読者は彼女に自分の姿を重ねてしまう。「私も誰かに見られるために笑っているのかもしれない」──そんな共感の刃が、静かに胸を刺す。私は、これこそがこの作品の“中毒性”の正体だと思う。

ファン考察ブログの中でも、テレネッツァへの評価は大きく分かれている。あるブログでは「彼女はただの被害者」、別のレビューでは「王国最恐の戦略家」。どちらも正しい。なぜなら、テレネッツァという存在自体が“視点によって変化する物語装置”だからだ。彼女をどう見るかは、あなた自身がどんな愛を信じているかのリトマス試験紙のようなもの。愛に期待する人は彼女を美化し、愛に疲れた人は彼女を怖がる。つまり、テレネッツァは“観る人の愛の歪み”を映す鏡なのだ。

私は、彼女の存在を“感情の共鳴装置”と呼びたい。テレネッツァに惹かれるということは、自分の中の“報われなかった部分”が震えている証拠だ。恋愛でも友情でも、誰かに見てもらいたいのに届かなかった感情──それが、彼女を見ることで救済されるような錯覚を生む。だからこそ、読者は彼女を嫌いながら愛してしまう。矛盾しているのに、確かに理解できてしまう。この感覚を、私は“共感という毒”と呼ぶ。甘くて、離れられない毒だ。

そして皮肉なことに、この“共感”こそがテレネッツァを救ってしまう。彼女を嫌う人も、彼女を分析する人も、みんな無意識に彼女の存在を肯定してしまっている。ホプキンス家という“下からの生存戦略”が、読者の感情の中で再生していく。私はこの構造を読むたびに思うのだ。──この物語の本当の勝者は、もしかしたらテレネッツァ・ホプキンスなのかもしれない、と。

最終的に、『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』という作品は、愛の勝敗を描いた物語ではない。これは、「愛にどう傷つき、どう再生するか」を描いた群像劇だ。スカーレットの誇り、カイル殿下の愚直、テレネッツァの策略──そのどれもが、同じ“人間”という名の物語を構成している。愛も野心も祈りも、結局は生きるための言葉なのだ。そして、その言葉を選び取る勇気こそが、“最後のお願い”の本当の意味だと、私は信じている。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

FAQ・読者ガイド──「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」を深く味わうために

Q. テレネッツァの能力や策略はどの巻で描かれる?

この質問、本当に多い。正直、私も最初は「どの巻で“正体”がわかるの?」と気になって夜更かししてしまったほどだ。結論から言えば、テレネッツァ・ホプキンスの“策略”や“能力”と呼べるような描写は、**原作小説の中盤(第3巻以降)**からじわじわと浮かび上がる。アニメ版ではまだ“天使のような令嬢”としての表層しか描かれていないが、原作を読むと、彼女が「無意識に庇護欲を煽る」だけの人物ではないことが分かる。ebookjapan.yahoo.co.jp

特に注目すべきは、テレネッツァが自分の“弱さ”を演技として使うシーンだ。彼女は誰かの同情を得るために涙を流すのではなく、“涙を見せることで他人の判断を狂わせる”ことを理解している。ここが彼女の真骨頂。読者の間では「魅了能力があるのでは?」という説もあるが、saihito-anime.com の公式設定には一切その記述はない。だからこそ怖い。能力ではなく、人間そのものの“心の構造”を利用しているのだ。これはファンタジーの枠を超えた“心理操作のリアリティ”であり、読んでいて背筋が冷たくなる。

私自身、3巻のあるシーンを読んだとき、ふと“この子は人を操りたいんじゃない、自分の存在を確認したいだけなんだ”と気づいた瞬間があった。人を傷つけるのも、愛されたいから。そう思うと、彼女はまるで“承認欲求を人格化した存在”だ。彼女の策略とは、他者を動かすためのものではなく、自分の心を保つための儀式でもある。ホプキンス家という家格の低さが、彼女をそうさせた──まるで「愛されない環境が、愛される演技を生む」かのように。

要するに、テレネッツァの“能力”とは、**感情を可視化する技術**だ。彼女の周囲にいる人間は、いつの間にか自分の感情を彼女に投影してしまう。だから、彼女が特別な魔法を使わなくても、場の空気を支配できる。これが、彼女がホプキンス家の“政治的武器”であり続ける理由だと思う。彼女は、魔法ではなく“空気”で人を動かす最強の貴族なのだ。

アニメでそのあたりの心理描写がどこまで再現されるのか──私はそれが一番の楽しみだ。おそらく光の演出や声優のトーンで、“彼女の嘘と本音の境界”を表現してくるだろう。映像が彼女の“沈黙の魔法”をどう描くか、それだけでファンは半年語れるはずだ。

Q. アニメではどの話数で婚約破棄とホプキンス家の関係が明かされる?

これはもう、多くの視聴者にとって「運命の回」だ。公式サイトや各配信プラットフォーム(b-ch.com)の情報によれば、**婚約破棄の場面はアニメ第1話の冒頭**で描かれている。まさかの初手“断罪”スタート。しかも、通常の婚約破棄ものとは違い、この作品では断罪そのものが“結末”ではなく“起点”なのがポイントだ。

スカーレット・ヴァンディミオンがカイル殿下に婚約破棄を宣言され、そこに現れるのがテレネッツァ・ホプキンス。王子が新たな婚約者として彼女を抱き寄せた瞬間、王都の空気が変わる。原作ではこの時点でまだ“ホプキンス家”がどういう立場か明確に語られないのだが、アニメでは画面演出でその違和感が表現されている。周囲の視線、沈黙、そしてテレネッツァの無垢な笑顔──それがあまりに完璧すぎて、不安になる。

そしてこの場面、私は“王族の罪と民の欲望が一瞬で交錯する瞬間”だと思っている。ホプキンス家は政治的には下位貴族だが、この婚約破棄によって、彼らは一夜にして王族の物語に食い込んだ。つまり、この断罪劇は“愛の宣言”ではなく“社会的地位のクーデター”だ。カイル殿下がどんな理屈で彼女を選んだとしても、結果的にそれは王国全体を揺るがす選択になる。彼の恋は、王国の構造そのものを動かしてしまったのだ。

第1話をもう一度観ると分かるが、アニメは意図的に“テレネッツァが悪女かどうか”を曖昧にしている(saihito-anime.com)。スカーレットの表情が冷静すぎるのも、単なるショックではなく“理解”の表情だからだ。彼女はこの時点で、ホプキンス家の背後にある“政治の影”を察している。つまり、彼女は恋愛ではなく権力構造を見ている。そう考えると、この婚約破棄は感情の事件ではなく、社会の断層を可視化する“演劇”のような場面だ。

そして何より、このシーンが物語全体の“縮図”になっているのが見事だ。上位貴族の秩序を壊すホプキンス家、正義を見失うカイル殿下、そしてそのすべてを俯瞰するスカーレット。愛・政治・階級──この3つが交差した瞬間に“お願い”という言葉が生まれた。私はあのシーンを観るたびに思う。「お願い」とは“祈り”ではなく、“決意”の言葉なのだと。

今後のアニメ展開では、おそらく第3話あたりからホプキンス家の内部描写が増えると予想している。特に、宰相ゴドウィンとの関係が匂わされるシーンは物語の中盤のキーポイントになるはずだ。原作と照らし合わせると、第4巻にあたる部分。つまり、ホプキンス家の“表と裏”が同時に暴かれるパートだ。ここを深読みすると、アニメ版の演出チームが“政治劇としての婚約破棄”をどう再構成しているかが見えてくるだろう。

だからこそ、アニメ第1話を見ただけで終わるのはもったいない。断罪シーンを“単なる導入”ではなく“予告された結末”として見ると、作品の深度が一気に変わる。ホプキンス家はただの舞台装置ではなく、“王国の心臓”だ。カイル殿下の愚行が何を壊し、スカーレットの「最後のお願い」が何を再生するのか──その全てが、あの一瞬に凝縮されている。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

saihito-anime.com

wikipedia.org

ebookjapan.yahoo.co.jp

x.com/saihito_anime

x.com/saihito_anime

b-ch.com

- ホプキンス家は“下位貴族”でありながら、王国の感情を操る“無言の支配者”として描かれる

- テレネッツァ・ホプキンスは可憐さを武器にした“心理の戦略家”であり、愛と政治の境界を揺るがす存在

- カイル殿下の婚約破棄は恋ではなく“体制への反逆”であり、彼自身の倫理の崩壊を象徴している

- スカーレットの「最後のお願い」は断罪ではなく“再生”の物語であり、赦しと誇りの再定義でもある

- 原作とアニメで描かれる“光と影のテレネッツァ”の違いが、作品の奥行きを決定づけている

- そして何より、この作品は“愛すること”と“生き抜くこと”の同義性を問う物語──誰もが少しずつ彼女たちの中に自分を見つけてしまう

コメント