江戸の香り漂う畠中恵の人気シリーズ『しゃばけ』。妖と人が織りなす温かくも切ない物語は、小説だけでなくドラマや漫画へと広がり、幅広い世代の心を掴んできました。

そんな『しゃばけ』の世界に、少女漫画の巨匠・萩尾望都が寄稿していたことをご存知でしょうか?「ポーの一族」「トーマの心臓」で知られる萩尾望都が、“仁吉と佐助の反省談義”を題材に描いたエピソードは、原作ファンはもちろん漫画好きの心をも震わせるものでした。

この記事では、『しゃばけ』と萩尾望都の意外な関係を紐解きながら、漫画アンソロジーへの寄稿内容、その背景にある魅力を徹底的に掘り下げます。読者の声や考察も交えて、単なる紹介にとどまらない“読み応えのある旅”へご案内します。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

しゃばけシリーズとは?物語と世界観の魅力

江戸の長崎屋を舞台にした妖と人との共生

『しゃばけ』シリーズは、畠中恵が2001年に「日本ファンタジーノベル大賞 優秀賞」を受賞した小説から始まりました。舞台は江戸の大店〈長崎屋〉。商いの世界の喧騒の中で、妖(あやかし)と人間が自然に交わる物語が展開されます。この「共生」というテーマこそが、シリーズ全体を貫く大きな魅力なのです。

妖と人が同じ空気を吸い、同じ場所で日々を過ごす。現代人にとっては異界の物語に思えるその世界観も、読むうちに“あたりまえの優しさ”として感じられるようになるのが不思議です。これは『しゃばけ』が単なるファンタジーに留まらず、人情噺としての深みを持つからに他なりません。

特に印象的なのは、妖たちが人間の心の隙間を埋める存在である点です。畏怖の対象であるはずの妖が、江戸の町では守り手となり、支えとなる。シリーズのページをめくるたびに、「妖は恐れるものではなく、寄り添ってくれるものなのかもしれない」と心を揺らされる瞬間があります。

私自身も初めて読んだとき、長崎屋の中庭に漂うであろう静かな気配や、妖たちが昼下がりにひっそり笑い合う光景を想像してしまいました。まるで小さな町の人情がそのまま異界に広がっていくような温度感があるのです。

こうした世界観は、漫画アンソロジー『しゃばけ漫画』でもそのまま受け継がれています。豪華作家陣がそれぞれの筆致で描き出す妖と人との距離感は、原作の魅力をより視覚的に体感させてくれます。

病弱な若だんな一太郎と仁吉・佐助の関係性

物語の中心にいるのは、長崎屋の若だんな・一太郎。彼は病弱で床に伏すことが多く、強さとは無縁の存在です。しかし、そのか弱さこそが『しゃばけ』シリーズの心臓部。なぜなら、彼の身を守るのが妖である仁吉と佐助だからです。

仁吉は白沢という霊獣で、常に冷静沈着。佐助は犬神で、力強く行動派。この二人の妖が、一太郎の命を守るために日々奮闘します。まさに「影の双璧」。彼らの存在なしには、一太郎も、そして長崎屋も成り立たないのです。

一太郎の弱さは、決して欠点ではありません。むしろ弱さを抱えているからこそ、妖たちが寄り添い、人と妖の絆が紡がれていく。ここに『しゃばけ』の核心があります。読者は「守られる側」の視点から、世界を見つめ直すことになるのです。

仁吉と佐助は対照的な性格を持ちながら、どちらも一太郎を思う気持ちは同じ。その絶妙なバランス感が物語を引き立てます。時に厳しく、時に甘く、まるで家族以上の関係性を築く彼らのやりとりに、読む側は安心感を覚えるでしょう。

萩尾望都が寄稿した『しゃばけ漫画』でも、この仁吉と佐助の“反省談義”が題材となっています。つまり、シリーズの核心たる二人の妖の関係性が萩尾望都の手で改めて描かれたということ。その必然性を思うと、やはり「しゃばけ」という物語の根幹は、彼ら三人の関係性に集約されていると感じずにはいられません。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

萩尾望都としゃばけの関係性

日本ファンタジーノベル大賞を介した意外な接点

『しゃばけ』シリーズの作者・畠中恵は、2001年に第13回日本ファンタジーノベル大賞で優秀賞を受賞し、そこから作家としての道を歩み始めました。この受賞がなければ、長崎屋の若だんなや妖たちの物語は世に出なかったのです。つまり、『しゃばけ』という世界そのものが、この文学賞によって生まれたといっても過言ではありません。

そして注目すべきは、この日本ファンタジーノベル大賞の選考委員に、2013年時点で萩尾望都の名前があるという事実です。『ポーの一族』や『トーマの心臓』で日本漫画史に確かな足跡を刻んだ萩尾望都が、ファンタジー文学の評価に関わっていた。畠中が受賞した時点では直接関与していなかったものの、同じ舞台を共有する“文学賞”が二人を間接的に結びつけているのです。

こうした「制度的な接点」を考えると、萩尾望都が『しゃばけ』世界に関わることは、偶然というより必然の流れに思えてきます。ファンタジーを文学として語る場にいた萩尾望都と、ファンタジーを江戸の人情に溶け込ませた畠中恵。両者が交わる未来は、どこか最初から約束されていたようにも感じられるのです。

私はこの事実を知ったとき、「文学賞の記録に潜む小さな名前の並びが、後の創作世界を動かす糸口になっていたのか」と鳥肌が立ちました。文学と漫画、二つのジャンルを横断する関係性の見えない糸が、ここで確かに結ばれているのです。

しゃばけ漫画アンソロジー『佐助の巻』への寄稿

『しゃばけ』と萩尾望都の関係性を最も鮮やかに示すのが、2014年12月に刊行された漫画アンソロジー『しゃばけ漫画 佐助の巻』です。このアンソロジーは『小説新潮』で2013年から2014年にかけて連載された特集をまとめたもので、萩尾望都をはじめ、高橋留美子、雲田はるこ、つばな、村上たかしら豪華作家陣が名を連ねています。後に文庫版も刊行され、多くの読者の手に渡りました。

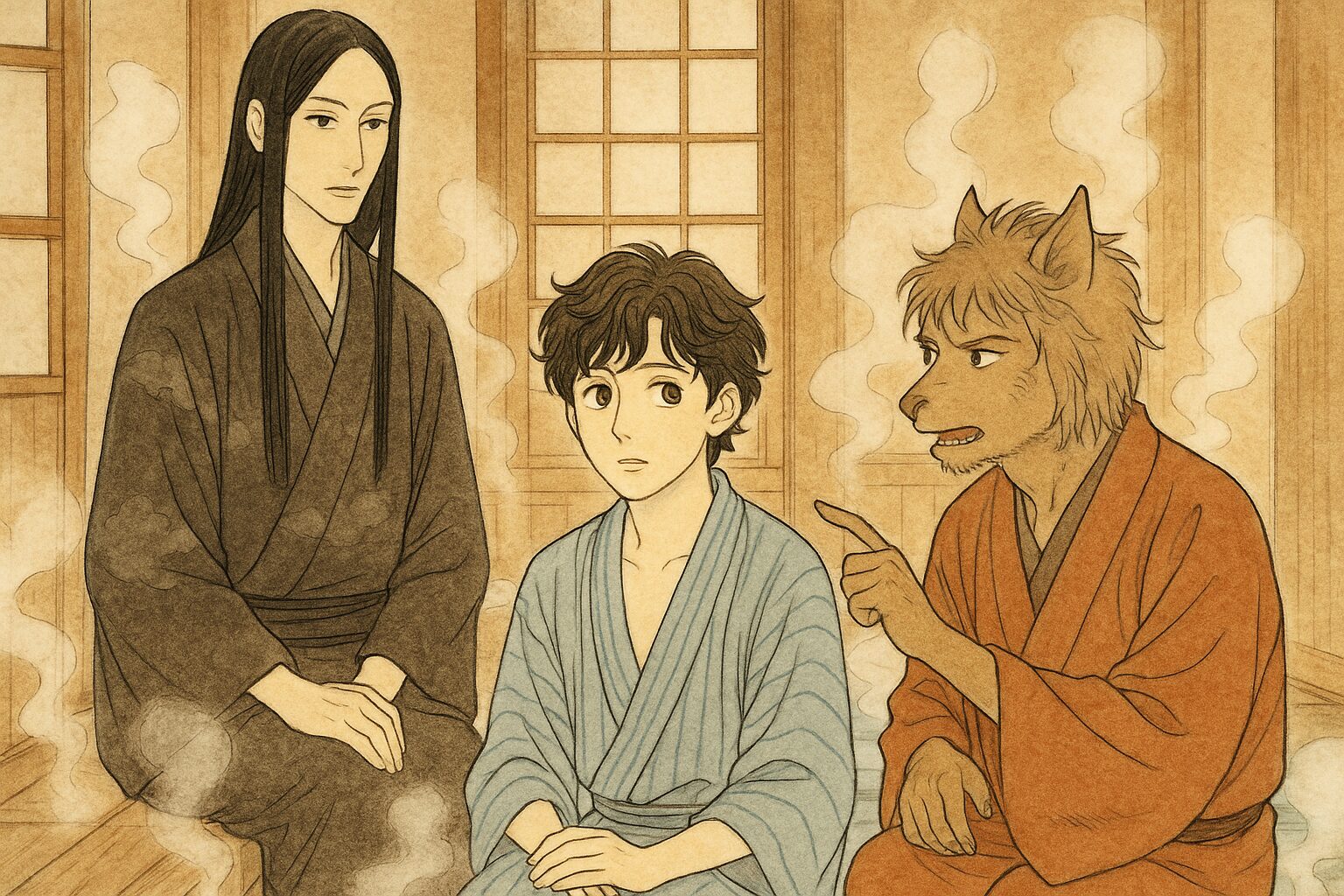

萩尾望都が寄稿したのは、「うそうそ 箱根の湯治についての仁吉と佐助の反省談義(ミーティング)」という作品。原作小説『うそうそ』を題材に、仁吉と佐助という二人の妖が湯治をめぐって繰り広げる会話劇を描いています。このエピソードは、2014年8月号の『小説新潮』に32ページで初出され、その後『佐助の巻』に収録されました。

ここで注目すべきは、「反省談義」という形をとっている点です。仁吉と佐助という『しゃばけ』の根幹を支える存在を、萩尾望都がどう描くのか。その視点は、原作小説の補完であると同時に、萩尾自身のテーマ――人と人、人と異界をつなぐ“関係性の再定義”――と響き合っているように感じられます。

また、『佐助の巻』自体が「人気エピソードの漫画化+オリジナル作品+4コマ」という多層的な構成であり、まさにお祭り的なアンソロジー。そこに萩尾望都が寄稿したこと自体、ファンにとっては特別な意味を持ちます。「萩尾望都がしゃばけをどう切り取るのか?」という問いが、作品そのものを読む前から期待感を高めていたのです。

この寄稿によって、『しゃばけ』の世界は小説の枠を超え、漫画という新たな表現媒体の中でさらに豊かに広がりました。そして萩尾望都という巨匠が筆をとったことは、アンソロジー全体の価値を一層高めることになったのです。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

萩尾望都が描いた「うそうそ」の反省談義

箱根湯治と嘘の優しさをめぐる物語の再解釈

萩尾望都が『しゃばけ漫画 佐助の巻』で描いたのは、「うそうそ 箱根の湯治についての仁吉と佐助の反省談義」というエピソードです。タイトルからもわかるように、この作品はシリーズ第5作『うそうそ』と深く関わっています。原作『うそうそ』は、若だんな一太郎が箱根へ湯治に出かける物語。旅先で出会う出来事や天狗にまつわる騒動が展開され、シリーズの中でも人気の高い一冊です。

「うそうそ」という言葉自体が、嘘でありながら人を救うやさしさを含んでいる。この作品のテーマは、表面的な真実よりも人の心を守るための嘘に価値を見出すことにあります。萩尾望都は、この「嘘の優しさ」を仁吉と佐助の語り合いに託すことで、原作小説の余白を埋めるような再解釈を提示しました。

読者からすれば、萩尾望都が描く「箱根湯治」という場面設定だけで胸が高鳴るはずです。温泉の湯けむりの中で繰り広げられる反省談義。そこに漂う空気感は、萩尾が得意とする“静かな心理劇”と重なります。原作を読んだことのある人なら、あの場面がどう描かれたのか、必ず確かめたくなるでしょう。

萩尾の筆致が加わることで、『うそうそ』の世界は新しい層を獲得します。小説の物語を知っている者にとっては“補足”であり、知らない者にとっては“入口”となる。まさに原作と漫画が互いに補い合う構造が生まれているのです。

「反省談義」というユーモラスな枠組みの中に、“嘘の優しさ”という重厚なテーマが織り込まれている。これこそが、萩尾望都ならではの再解釈であり、しゃばけファンにとっては新たな読み方を提示してくれる作品だといえるでしょう。

仁吉と佐助の心理戦が示す萩尾望都らしさ

萩尾望都の寄稿作品の中心は、仁吉と佐助という二人の妖です。白沢である仁吉は理知的で落ち着き、犬神の佐助は衝動的で感情的。この対照的な二人が「反省談義」を行う構図は、萩尾望都の作品によく見られる“対照的な二者の心理的せめぎ合い”を思わせます。

萩尾の代表作『トーマの心臓』や『11人いる!』でも、異なる立場や性格を持つ人物同士の関係性がドラマを生み出してきました。『しゃばけ』においても、仁吉と佐助という二つの妖の対話を通じて、それぞれの心の奥に潜む想いや葛藤が浮かび上がります。これが萩尾望都らしさの核心部分なのです。

原作小説でも、仁吉と佐助は若だんなを守るために行動を共にしていますが、その内面や心の距離感までは詳細に描かれることは少ない。だからこそ萩尾望都が彼らにスポットライトを当てたことは、ファンにとって衝撃でした。漫画表現によって、二人の心理的な“間合い”や“沈黙の温度”が可視化されたのです。

また、萩尾望都特有の描線や構図が、仁吉と佐助の関係性をより緊張感あるものにしています。反省談義の中で交わされるやりとりはユーモラスでありながら、その裏に深い忠誠心や不安が透けて見える。こうした“軽妙さと重みの両立”は、萩尾望都の作品世界と『しゃばけ』の空気が見事に融合した瞬間といえるでしょう。

この寄稿によって、『しゃばけ』の妖たちは単なる守護者ではなく、それぞれに悩み、考え、選択する存在として再認識されました。仁吉と佐助の心理戦を描くことで、萩尾望都は『しゃばけ』の世界をもう一段階深く読者に届けているのです。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

しゃばけ漫画アンソロジーの全貌

高橋留美子ら豪華作家陣が集った奇跡の企画

『しゃばけ漫画』は、2013年9月号から2014年9月号まで『小説新潮』に掲載された特別企画をまとめた漫画アンソロジーです。2014年12月に「仁吉の巻」と「佐助の巻」として単行本化され、その後2016年には文庫版も刊行されました。この企画が注目されたのは、何よりもその豪華すぎる執筆陣です。

『仁吉の巻』には、高橋留美子、えすとえむ、紗久楽さわ、鈴木志保、吉川景都、岩岡ヒサエといった多彩な作家が参加しました。『佐助の巻』には、萩尾望都を筆頭に、雲田はるこ、つばな、村上たかし、上野顕太郎、安田弘之、そして柴田ゆうの4コマまで収録されています。日本漫画界を代表する顔ぶれが一堂に会すること自体が奇跡的といえるでしょう。

それぞれの作家が『しゃばけ』のキャラクターや物語を独自の解釈で描き出すため、同じ江戸の世界観でありながら色とりどりの表情を見せます。たとえば高橋留美子はコミカルな人情味を前面に出し、萩尾望都は心理の機微を静謐に描く。このコントラスト自体が、アンソロジーとしての読みごたえを何倍にもしています。

さらに重要なのは、この企画が単なる“人気作家によるイラスト寄稿”に留まらず、それぞれが30ページ前後のしっかりとした漫画作品を描き下ろしていることです。つまり、どの収録作も「しゃばけ」の世界を漫画として存分に味わえる独立した短編になっているのです。

私はこのラインナップを見た瞬間、「まるで江戸の宴席に錚々たる作家たちが集い、それぞれの酒肴を差し出しているかのようだ」と感じました。一冊を開けば、ページごとに味わいが変わる贅沢さ。これが『しゃばけ漫画』最大の魅力だと思います。

単行本と文庫版の違いと楽しみ方

『しゃばけ漫画』はまず2014年に単行本として刊行され、後に2016年に文庫版へと再編集されました。基本的には収録作は同じですが、装丁や読みやすさが異なり、手に取る印象も変わります。特に文庫版は携帯性が高く、気軽に持ち歩いて“しゃばけの世界”を旅先でも楽しめる点が魅力です。

単行本版は大判のサイズ感を活かして、各作家の線や構図をじっくり堪能できる贅沢な仕様。萩尾望都の繊細な筆致や高橋留美子のダイナミックなコマ運びを、大きな紙面で追えるのはファンにとって嬉しい体験です。一方、文庫版は全体のまとまりが良く、コンパクトながらシリーズをコレクションしたい人には最適な形です。

また、単行本版と文庫版を読み比べることで、印刷や紙質の違いによる雰囲気の変化も楽しめます。原作『しゃばけ』が「小説新潮」で生まれたことを思えば、文庫というフォーマットは原点回帰のようでもあり、江戸の物語が再び人々の手に渡る形としてふさわしいと感じます。

この二つの刊行形態は、単なる“同じ作品のサイズ違い”ではなく、それぞれが違う体験を提供しているのです。単行本で作家ごとの絵柄の迫力を味わい、文庫で日常の合間に手軽に読み返す。まるで同じ湯屋に昼と夜の異なる趣があるように、どちらも揃えておくことで『しゃばけ漫画』の楽しみはさらに広がるのです。

私は個人的に、単行本を本棚に並べて眺め、文庫を通勤カバンに忍ばせています。江戸と妖の気配を、生活のさまざまな場面に呼び込める贅沢。この二重の楽しみ方こそが、『しゃばけ漫画』というアンソロジーが持つ大きな魅力だと確信しています。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

読者が語る萩尾望都×しゃばけの魅力

「反省談義」のユーモアと温度感に共感する声

萩尾望都が『しゃばけ漫画 佐助の巻』に寄稿した「うそうそ 箱根の湯治についての仁吉と佐助の反省談義」は、読者の間で非常に印象深い作品として語られています。特に「反省談義」というユーモラスな枠組みは、重厚なテーマを柔らかく包み込み、笑いと温かさを同時に届ける仕掛けとして評価されています。

ネット上の感想を見ても、「仁吉と佐助が真剣に議論しているのに、どこか可笑しくて微笑んでしまう」「萩尾望都らしい静かな心理劇なのに、しゃばけ特有の人情味がにじみ出ていた」といった声が多く寄せられています。ユーモアの中にしっかりとした温度感があり、読者の心を揺らすのです。

萩尾望都の作品は、しばしば“沈黙の行間”を読む面白さが語られます。『しゃばけ漫画』においてもその特徴は健在で、仁吉と佐助の言葉の裏にある感情を想像させる余白が多くの読者を引き込みました。「反省談義」という軽やかな設定は、その余白をより鮮明にする舞台装置だったのかもしれません。

また、他の寄稿作家の作品が豪快な笑いを提供する中で、萩尾望都の作品は“しっとりとした余韻”を残しました。この対比が、アンソロジー全体を豊かにする大きな役割を果たしているのです。読者の間でも「最後に読むと心が落ち着く」「静かな名品」として語られることが多いのは、そのためでしょう。

こうした声を追っていくと、『しゃばけ』という作品が持つ“人と妖の共生”というテーマが、萩尾望都の描写によってより柔らかく、しかし深く伝わっていることが分かります。ユーモアと温度感のバランスが、まさに「萩尾望都×しゃばけ」の特別な魅力を形作っているのです。

原作『うそうそ』を読んでこそ分かる深み

『しゃばけ漫画』を楽しむ読者の多くは、萩尾望都の「うそうそ」作品を読んだ後に、原作小説『うそうそ』を読み返したくなると語っています。というのも、この寄稿作は単独でも楽しめますが、やはり原作小説の知識があることで、その奥行きが一層際立つからです。

原作『うそうそ』は、若だんな一太郎が箱根へ湯治に出かける中で起きる事件を描いた長編で、嘘をめぐる人情と妖の関わりが大きなテーマになっています。萩尾望都の漫画は、この小説のテーマを背景に仁吉と佐助のやり取りを描いているため、小説を読んでいれば「あの出来事の裏でこんな会話があったのか」と新しい気づきを得られるのです。

実際にレビューサイトやブログでも、「原作を先に読んでいたからこそ楽しめた」「萩尾先生の漫画を読んで、もう一度『うそうそ』を読み返したくなった」という声が多数見られます。これは、原作小説と漫画アンソロジーの二重構造が生む魅力だと言えるでしょう。

私はこの構造を“二度目の読書体験”と呼びたくなります。小説で一度味わった感動を、漫画で別角度から再び体験する。その後また小説に戻ることで、より豊かな物語の輪郭が見えてくる。この循環こそが、萩尾望都の寄稿がもたらした最大の恩恵ではないでしょうか。

結果として、『しゃばけ漫画』は原作ファンには再発見を促し、未読の人には原作への入口となりました。萩尾望都が描いた「うそうそ」は、まさに原作小説と漫画をつなぐ架け橋。読者の体験を広げる“装置”として機能しているのです。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

まとめ:萩尾望都の筆致が広げたしゃばけの世界

漫画表現で甦る妖たちの息づかい

『しゃばけ』シリーズは、小説としての魅力にとどまらず、漫画表現によって新たな命を吹き込まれました。その象徴こそが、萩尾望都が『しゃばけ漫画 佐助の巻』に寄稿した「うそうそ 箱根の湯治についての仁吉と佐助の反省談義」です。原作小説『うそうそ』に登場する湯治の旅を背景に、仁吉と佐助という妖が語り合う姿は、文字だけでは伝わらなかった細やかな表情や間を可視化しました。

漫画という媒体は、妖たちの“息づかい”を描くのに最適です。萩尾望都の筆致によって、仁吉の静かな視線や佐助の衝動的な動きが視覚的に立ち上がり、読者はまるで江戸の長崎屋に同席しているかのような臨場感を味わえます。これは小説を読んだ後に漫画を手に取るからこそ感じられる重層的な体験です。

また、アンソロジーとして集まった高橋留美子や雲田はることいった他の作家たちの作品と並べて読むことで、萩尾望都の描く妖たちの独特な空気感が際立ちます。それぞれの作家が同じ『しゃばけ』を違う光で照らすことで、妖の世界が多層的に展開していく。この広がり自体が、アンソロジーの最大の醍醐味であり、シリーズをより愛される存在にしています。

私は特に、仁吉と佐助の“反省談義”が持つユーモアと静けさのバランスに心を打たれました。笑いながらもじんわりと温かさが残り、まさに妖たちの呼吸が聞こえてくるような読後感。これが漫画表現で甦った『しゃばけ』の新しい姿だと強く感じました。

原作を読むことで立ち上がる“続きの物語”

萩尾望都が寄稿した『うそうそ』の反省談義は、それ自体が一編の短編漫画として完結しています。しかし同時に、この作品は原作小説『うそうそ』を読むことでさらに深く理解できるように設計されています。つまり、漫画を読んだ後に小説を読むことで、“続きの物語”が立ち上がるのです。

原作『うそうそ』では、一太郎の箱根湯治の旅とそこで起こる事件が描かれます。その裏側で、仁吉と佐助がどんなやりとりをしていたのかを補完するのが萩尾望都の漫画。二つを合わせて読むことで、物語世界が一層広がり、登場人物の行動や感情の背景が鮮やかに浮かび上がります。

多くの読者がレビューやブログで「萩尾先生の漫画を読んで原作を再読したくなった」と語っています。これは偶然ではなく、アンソロジーが持つ仕掛けそのもの。漫画を入口にして原作小説へ、あるいは原作から漫画へ。どちらの順路でも、読者に“二度目の感動”をもたらす構造になっているのです。

私はこの循環を「しゃばけの読書体験の真骨頂」だと考えます。小説で一度心を動かされ、漫画で別の角度から再び心を動かされる。そしてもう一度小説に戻ることで、さらに深い物語の余韻を感じる。萩尾望都の寄稿は、その体験を可能にした特別なピースでした。

だからこそ、『しゃばけ』の世界を本当に堪能したいなら、原作と漫画アンソロジーの両方に触れることが欠かせません。萩尾望都が広げた物語の余白は、読む人それぞれの心に“続きの物語”を描かせてくれるのです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

[shinchosha.co.jp]

[shinchosha.co.jp]

[shinchosha.co.jp]

[shinchosha.co.jp]

[shinchosha.co.jp]

[hagiomoto.net]

[hagiomoto.net]

[natalie.mu]

[shinchosha.co.jp]

[kodansha.co.jp]

[fujisan.co.jp]

- 『しゃばけ』は江戸の長崎屋を舞台に、人と妖の共生を描いた畠中恵の代表作であることが分かる

- 萩尾望都は日本ファンタジーノベル大賞を介して作品と間接的につながり、漫画アンソロジーにも寄稿していた

- 寄稿作「うそうそ 反省談義」は原作『うそうそ』を踏まえたユーモラスかつ心理的な一篇である

- 高橋留美子や雲田はるこなど豪華作家陣が集まった『しゃばけ漫画』は、単行本と文庫で楽しみ方が異なる

- 漫画と小説を行き来することで“二度目の読書体験”が生まれ、しゃばけの世界がさらに深まると感じられる

コメント