あの“出禁のモグラ”という奇妙なタイトルに惹かれ、気づけば真木という青年の目を通して、私たちは「死者と生者のはざま」を旅していた──。

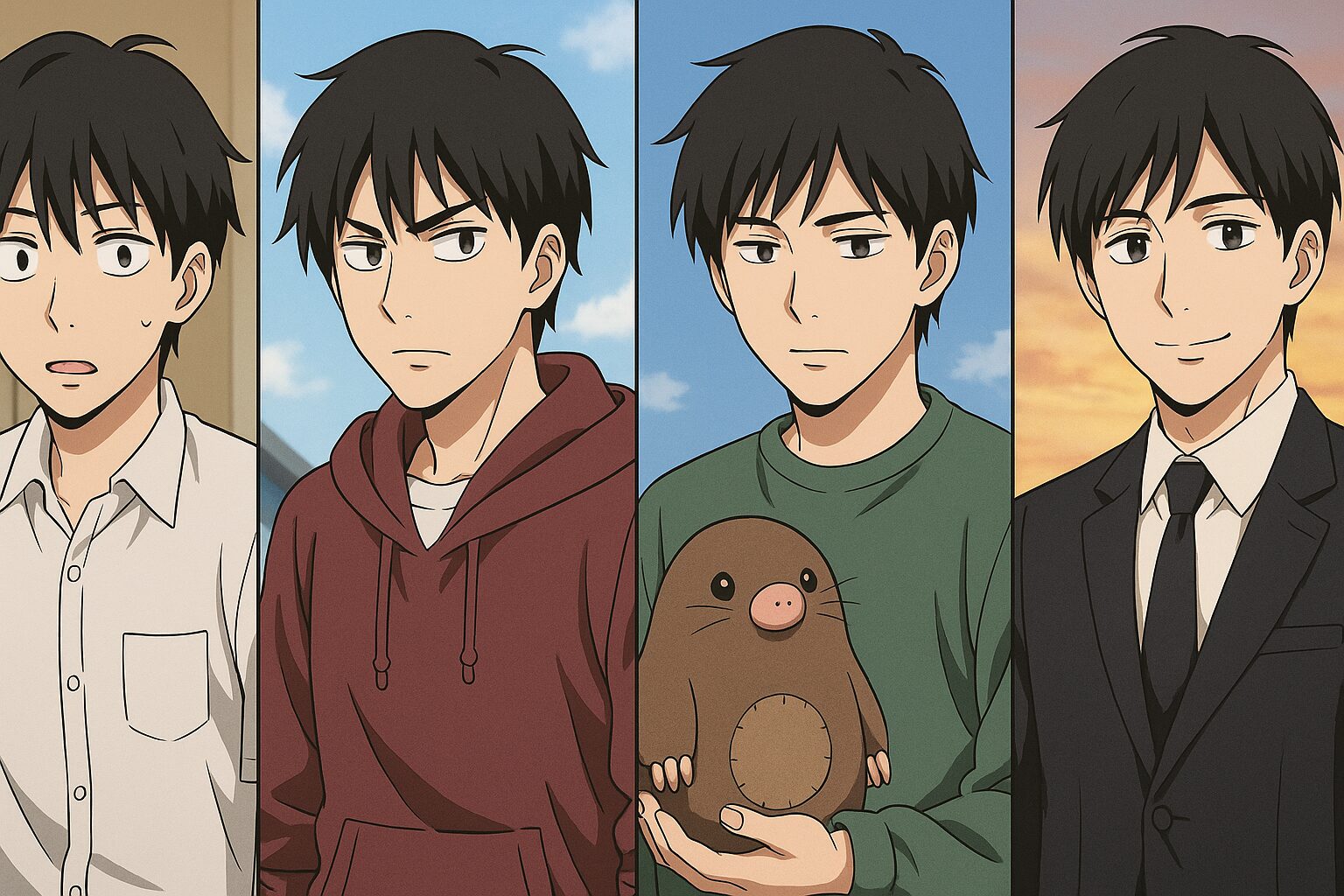

この記事では、江口夏実先生による漫画『出禁のモグラ』に登場する主人公・真木栗顕(まぎ くりあき)のキャラ変遷と成長を、単行本第1巻から最新10巻まで丁寧に辿っていきます。

霊が視えるようになった大学生・真木が、モグラとの出会いをきっかけに“霊たちの心”と向き合いながら変化していくその過程は、ただの成長物語にとどまりません。

そこには、日常の延長線上にある“死”や“未練”との邂逅、そして人間としての優しさと責任の芽生えが、見事に織り込まれているのです。

アニメでは描ききれない真木の変化の「起点」や「伏線」、そして“原作でしか読めない物語の温度”を、構成と演出の視点から読み解いていきましょう。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

『出禁のモグラ』とは何か?──世界観と設定の基礎知識

異形と日常が交差する舞台──“霊の見える日常”の意味

『出禁のモグラ』は、江口夏実先生によるブラックコメディ×ダークファンタジー漫画。2021年より『モーニング』で連載が開始され、2025年7月時点で累計10巻、部数は100万部を突破している注目作です。舞台は東京下町。日常の中に霊や異界が静かに交じり込む、“見えないものが視える世界”が物語の中心です。

この作品の最大の特徴は、「死後の世界」や「霊の存在」があくまで“隣人のように”描かれていること。霊は必ずしもホラー的ではなく、時に愛おしく、時に滑稽で、そして何より「ちゃんと苦しんでいる」のです。霊がこの世に留まる理由──それは“未練”という言葉だけでは片付けられない、もっと人間的な複雑さを孕んでいます。

真木栗顕という主人公は、ある日突然「霊が見えるようになってしまった大学生」。つまり、この世界は元から異常だったのではなく、「我々が異常に気づかないまま暮らしていた」ことを暗に示しています。その視点のズレが、読者に深い違和感と、ある種の“気づき”を与えてくれるのです。

そして、物語が進むにつれ、ただ“霊を見る”という能力は、真木の人生を根底から変えていきます。彼の視界に入ってくる霊たちは、決して他人事ではない。友人、家族、同級生……。それぞれの死の物語が、真木の日常に侵食し、彼の価値観を少しずつ変えていく。

“霊が見える”という設定が、単なる異能バトルの入り口ではなく、「誰もが抱える痛みや孤独に目を向けるきっかけ」として機能している。それが『出禁のモグラ』という作品の、最も深い美点だと僕は思います。

モグラという存在が真木に与えた“出会いの衝撃”

物語の起点は、上空から突然降ってきた広辞苑によってケガをした謎の男──“モグラ”との邂逅です。真木とその友人・八重子は、救急車も拒否するその奇妙な男を追い、不思議な銭湯にたどり着きます。そこで明かされるのは、モグラが“あの世から出禁になった不死の存在”であるという衝撃的な事実。

この出会いがすべての始まりであり、真木にとっての「現実の崩壊」の第一歩です。モグラは不死であるがゆえに痛みに鈍感で、社会制度の外に生き、常に死者の声を引き寄せる“特異点”。その奇怪さとユーモラスな言動が、読者に笑いと不気味さを同時に突きつけてきます。

けれども、真木にとってのモグラは“道化”ではなく、“異界の案内人”。彼が「死者たちの存在」を真木に可視化させたことで、真木はそれまで気づかなかった“世界の裏側”を歩むことになるのです。恐怖ではなく、「知ってしまった」ことによる戸惑い。そして、引き返せない感覚。

モグラの存在が真木に与えた影響は、“世界の見方”の変化だけではありません。モグラとの会話は常に皮肉と真理が交錯していて、人間関係や生き方への問いを否応なく突きつけてくる。モグラは、ただの霊界の住人ではなく、真木の“内なる変化”を促す存在として描かれているのです。

その関係性はどこか師弟のようであり、道連れのようでもあり、“向き合いたくない自分自身”を投影したような対話に満ちています。出会ってしまったが最後、もう元の世界には戻れない──そんな覚悟を、読者は真木と共に迫られていくのです。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

真木栗顕というキャラクター──1巻から始まる“普通”の崩壊

第1巻:日常を侵食する幽霊たちと“見えてしまう目”の誕生

『出禁のモグラ』第1巻は、真木栗顕(まぎ くりあき)の“普通の大学生活”が崩れていく始まりを描いた巻です。彼はごく平凡で、真面目で、ほんの少し他人に無関心なタイプ。そんな彼が、あのモグラと出会ったことで“幽霊が見える目”を持ってしまいます。

最初の衝撃は、日常の破綻ではなく、“世界のノイズ”が急に聞こえ出したような不協和音。現実に起きているはずなのに、どこかおかしい、妙な感覚がつきまといます。誰も気づかない“幽霊の気配”を、自分だけが感じ取ってしまう恐怖と孤独。それは、誰もが一度は味わったことのある“クラスでひとりだけ空気が読めない”感覚にも似ていて、静かに心を締め付けてきます。

真木の変化は劇的ではありません。けれど、その“ゆるやかなズレ”が怖いほどリアルです。幽霊に対する拒絶でもなければ、全面的な理解でもない。ただ、「これは見なきゃいけない気がする」という直感に引きずられるように、彼は霊との関係へ足を踏み入れます。

注目すべきは、モグラという“出禁の存在”を前にしても、真木はツッコミ役を放棄しないという点。恐れながらも、皮肉を交えた理性的な態度を崩さず、現実と異常の境界線を探ろうとする姿勢が印象的です。それは、感情を麻痺させて生きる現代人の処世術でもあり、逆に言えば“傷つかないための距離”とも言える。

けれどその距離感は、次第に崩れていきます。自分にしか見えない霊、自分にしかできない共鳴。そして、その中で浮かび上がってくる“人間の孤独”──。真木はただ霊を見るだけでなく、“霊の苦しみに目を向ける”人間へと変わり始めるのです。

第2巻:マギーくん編に見る“他者の痛み”への気づき

第2巻に登場するのが、「マギーくん」というレッサーパンダの幽霊です。彼は怯えながらも真木に助けを求め、100円ショップでのアルバイト中に“霊と一体化する”という異常事態を引き起こします。ここで描かれるのは、“霊と人間の境界線”のあいまいさです。

マギーくんは、かわいい見た目とは裏腹に、強い恐怖と未練を抱えた存在。その“かわいさ”と“怯え”の落差が、真木の心を揺さぶります。彼は初めて「自分が守らなければいけない存在」に触れ、その痛みに共鳴してしまう──つまり、霊と“感情的な繋がり”を結んでしまうのです。

このエピソードが象徴するのは、“見る者”から“関わる者”への転換です。それまで理性と距離感で対応していた真木が、自分の身体を通じて霊の痛みを体感する。そして、その苦しみから逃げずに向き合う。ここに、真木というキャラクターの大きな成長が刻まれます。

また、この回では八重子との関係性も浮かび上がってきます。八重子は真木を支えつつも、彼の苦悩に気づききれない立場にある。だからこそ、読者は真木の“孤独な変化”を強く意識させられるのです。「誰にもわかってもらえないけど、それでもやらなきゃいけない」──そんな不器用な優しさが、真木の中に芽生え始めます。

この一連の流れが、第3巻以降の“霊との共鳴と責任”というテーマの伏線となっていきます。マギーくん編は、その布石として最も“感情の温度”が強く込められたエピソードのひとつです。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

霊との対話と共鳴──真木が“関係者”になっていく過程

第3巻:姉妹の物語と“未練”の本質に触れる体験

『出禁のモグラ』第3巻では、真木の弟・蒼太から持ちかけられた「幽霊の姉をなんとかしてほしい」という依頼が発端となり、姉妹の物語が展開されます。ここに登場する姉・麻耶は、幼くして命を落とした少女。霊となって家族の周囲を彷徨い続け、弟の記憶にも深く刻まれています。

真木がこの依頼を引き受けたのは、「霊が見える自分だからこそ、できることがある」と思ったから。しかし、そこで直面したのは、単なる除霊や成仏とは違う、“感情のもつれ”でした。弟の蒼太は姉への思いをうまく言語化できず、麻耶もまた言葉では語れない想いを抱えている。真木はその“行き場のない想い”に立ち会う役割を担うのです。

この話が素晴らしいのは、「未練=成仏させるべきもの」という単純な構図を壊してくれるところ。むしろ、未練とは“生者が抱える喪失のかたち”であり、霊はその鏡でもある。真木はそれに気づき、麻耶の言葉なき叫びに、真正面から耳を傾ける。これはもう、ただの大学生ではなく、霊の“翻訳者”としての第一歩です。

さらに重要なのは、この体験を経た真木の視線の変化。以前なら“見えてしまったから関わる”という受動的スタンスでしたが、この巻では“自ら知ろうとする”能動性が芽生えています。「その霊が何を求めているのか」「その痛みは誰に届くべきなのか」。真木の問いは、徐々に“人としての責任”に接近していくのです。

“関係者”として関わること。それは、知らなかった方がよかったことに触れ、誰かの人生を自分の一部に抱えること。第3巻はその重さと尊さを、淡く、でも確かに伝えてきます。

第4巻:島編で描かれる家族と歴史の中の“役割”の変容

第4巻では、八重子の故郷である離島を舞台に、真木たちは人魚の霊や鮫島家の呪いに関わることになります。これは『出禁のモグラ』の中でも特にスケールが大きく、文化や因習、伝承が色濃く絡む編であり、真木の内面的な成長がより深く掘り下げられる巻でもあります。

真木がこの島で出会うのは、“見知らぬ土地の霊たち”だけではありません。そこには“かつての祖先たち”の声や、八重子の家族が背負う過去の痛みが眠っていて、彼はそこに巻き込まれる形で、自分の役割を見つけていくのです。

注目すべきは、「真木が島の人々の歴史に巻き込まれていく中で、自らの立場を受け入れる過程」です。都市に生きる学生だった彼が、血も縁もない土地で、「自分にできることがある」と確信する──それは“傍観者”から“当事者”への転換点に他なりません。

この章では、特に“歴史”という要素が強く作用します。霊たちの未練は、個人的な悲しみだけでなく、「土地に刻まれた記憶」として語られます。真木はそれに対し、個人として向き合うだけでなく、“時代や文化の語り手”として振る舞い始める。その姿勢の変化が、この巻の大きな見どころです。

加えて、島の人々との交流や、霊との接触の中で、真木は“聞く力”を鍛えられていきます。彼はもはや、霊を恐れる側ではなく、“その声を届ける役目を背負う人”になっている。この変化があるからこそ、読者は「真木というキャラクターがただ霊と戦うだけでない」と気づけるのです。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

真木の中の“優しさ”と“覚悟”──選択する人間としての成熟

第5〜6巻:異空間と呪いの中で問われる判断と責任

『出禁のモグラ』第5〜6巻では、物語の舞台が現実世界から一時的に“仮想空間”へと移行します。きっかけは、Vtuberの配信と呪いのゲーム。真木は夢の中のような空間に閉じ込められ、異形の怪異に追われながらも、出口を探し続けることになります。

この編の魅力は、“現実とは何か”というテーマに正面から挑んでいる点。真木はモグラや犬飼詩魚(あかね)と共に、明確な法則のない仮想空間でサバイバルを強いられます。霊の苦しみが具現化されたような空間で、誰が敵で、誰が味方かもわからない──そんな状況下で、真木の本質が試されるのです。

ここで描かれるのは、「判断」と「責任」。霊の世界を“見えるようになった”だけの受動者だった真木が、「誰を助けるべきか」「何を信じるべきか」を自ら選び、行動に移す主体者へと変わっていきます。彼の選択は、常に“最も正しい”わけではありません。けれど、“誰かのため”に本気で悩み、葛藤する姿に、読者は胸を打たれるのです。

呪いのゲームという現代的なモチーフは、一見“ホラーあるある”に見えるかもしれません。でもこの物語は、その中に“現代の孤独”や“SNS社会の影”といったテーマも織り込んでいます。霊たちは単なる怪異ではなく、現代社会の生きづらさを映し出す鏡なのです。

そして、その中で真木は一人の青年として、世界に“意味”を与えようと奮闘する。たとえそれが一時の安心であっても、誰かの不安を和らげたい。その優しさこそが、彼の“覚悟”に変わっていく瞬間が、この巻には詰まっています。

第7〜8巻:ワンダーランドと狐の契約にみる“感情”と“意志”

続く第7〜8巻では、“夏祭り”と“ワンダーランド”という幻想的な空間を舞台に、真木とモグラが再び霊と対峙します。ここで重要になるのが、“狐との契約”という異界のルールに関わる物語。可愛らしさと不気味さを併せ持つ狐の存在は、真木の中の「感情」と「意志」を揺さぶる存在として描かれます。

このワンダーランドは、霊たちの願望が集まって生まれた異空間であり、ある意味では“子供の夢”の延長線上。けれど、そこには安らぎだけでなく、未練や諦念が沈殿しています。真木はその“欺瞞に満ちた幸福”の中で、現実と向き合う決断を迫られるのです。

特に印象的なのが、狐との契約を巡る一幕。一見すると単純な取り引きに見えるけれど、その裏には“代償”と“責任”がしっかりと組み込まれている。真木は「誰かの願いを叶えること」の裏にある、“自分が背負わなければならない重さ”を痛感します。

このエピソードでは、真木の“やさしさ”が単なる共感を超えて、“覚悟”へと昇華していきます。相手の気持ちを受け取るだけではなく、「その気持ちを叶えるために自分がどう在るか」を考え始めるのです。そしてそれは、モグラとの対話の中でも反復され、物語全体の主軸として浮かび上がってきます。

真木が選ぶのは、いつも“楽な道”ではありません。けれど、彼の選択には必ず“誰かへの想い”が込められている。その純度の高さが、読者の心を静かに揺らすのです。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

10巻までの“真木の成長”を総括──今こそ原作で再体験を

“見えるだけ”の人から、“見届ける人”へ──変化の本質

『出禁のモグラ』第10巻までの物語を振り返って感じるのは、主人公・真木栗顕(まぎ くりあき)の「変化の質」の深さです。彼は当初、霊が“見えてしまっただけの人”に過ぎませんでした。それが今では、“霊の感情を受け止め、共鳴し、その想いを誰かに届ける”人へと変貌を遂げています。

この変化の中核にあるのは、“他者の痛みとどう向き合うか”という問いです。霊たちは単なる怪異ではなく、“生者に忘れ去られた物語”の代弁者。彼らの叫びを聞くことは、社会や家族、そして歴史の中に埋もれた声に耳を傾ける行為そのものです。

真木は、ただ見るだけの傍観者では終わりませんでした。むしろ、見てしまったからこそ、“自分にできることは何か”を考え、動くようになる。そこには、“知ってしまった者の責任”がある。そしてそれを真摯に受け止め、苦しみながらも歩み続ける真木の姿に、私たちは深く心を動かされるのです。

モグラとの関係性も変わりました。初対面ではツッコミと戸惑いばかりだった彼が、今ではモグラの皮肉の裏にある“本音”すら読み取り、寄り添えるようになっています。会話の節々に滲む“信頼”と“覚悟”が、かつての軽妙なやり取りに比べて格段に重く、そして温かい。

そう、この作品の魅力は“霊が見える”という特殊能力を超えて、“人が変わることの尊さ”を描いている点にあります。真木は成長したのではなく、変わったのです。それは「他人の痛みを、少しだけわかるようになった」人間にしか踏み出せない、静かで強い変化でした。

アニメでは絶対に描けない“心の振れ幅”と原作の特権

『出禁のモグラ』はアニメ化も進行中ですが、正直に言えば、真木の変化を本当の意味で味わうには“原作漫画”を読む以外にありません。なぜなら、原作には“ページをめくる速度”や“余白の空気感”といった、映像では再現できない“時間”と“間”が存在するからです。

たとえば霊との会話。セリフの行間や、モノローグの一言一言が、読む人の呼吸とシンクロすることで、はじめて“感情のうねり”として伝わってくる。モグラの皮肉や、真木の葛藤が、台詞ではなく“間”によって語られることも少なくありません。

また、巻末やカバー下、作者コメントに込められた“もうひとつの物語”にも注目です。江口夏実先生は、ただ霊を描くだけではなく、「それを見ている私たちが何を感じるか」にまで想いを込めて作品を編んでいます。だからこそ、読者は“単なる読み手”ではいられなくなる。

アニメではきっと、テンポや演出の都合で省略されるであろう細かな心理描写。ページにわずか1コマだけ差し込まれた“視線”や“足元”に、真木の迷いや覚悟が宿っている。その余白の積み重ねが、真木というキャラを“生きた人間”として際立たせているのです。

原作を読むということは、真木の成長を“肌で感じること”。彼のまなざしの揺れを、自分の心の波長に重ねて読むこと。──そうしてページを閉じたとき、ふと自分自身もまた、変わったような気がする。その体験こそが、『出禁のモグラ』という物語の最大の贈り物なのだと思います。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

『出禁のモグラ』まとめ

“物語の奥行き”を体験するには原作漫画が最適な理由

『出禁のモグラ』は、そのタイトルからは想像もつかないほど、人間の感情や記憶の深層に切り込んでくる物語です。幽霊が見えるという突飛な設定も、笑いと皮肉に満ちたモグラの存在も、すべては“生きている人間”の複雑さを際立たせるための装置にすぎません。

この作品が凄いのは、登場人物がみんな“どこかで見たような普通の人”だということ。真木栗顕も、霊が見えるようになるまでは、どこにでもいる大学生。でも彼が変わっていく過程を読んでいると、「もしかして自分も、何かを見落としてきたのでは…」と心に波紋が広がるんです。

そして、原作漫画でなければ味わえないのが、“間”の演出。1コマの表情、セリフの行間、あえて描かれない空白。そのひとつひとつが読者の想像力を喚起し、物語を自分の内側に取り込む感覚を生んでくれます。これはアニメではどうしても再現しきれない、“紙の上でしか起きない体験”です。

さらに巻末コメントやおまけページ、単行本だけの加筆修正など、原作には“読者へのメッセージ”が散りばめられています。「キャラたちは生きていて、作者も読者も同じ目線でそれを見ている」。そんな作品の作り方だからこそ、真木たちの変化が、どこか他人事じゃなく感じられるんだと思います。

もしまだ原作を読んでいない方がいたら、ぜひ手に取ってほしい。特に真木のキャラ変遷と成長の描写は、1巻から順を追って読むことで、その深みと一貫性がより鮮明に伝わります。そして何より──自分の目で、彼の“迷い”や“選択”を確かめてみてほしいのです。

“変わること”が怖い人にこそ届いてほしい物語

『出禁のモグラ』の魅力は、単なるオカルトやギャグを超えて、「変化することへの肯定」が根底にある点にあります。真木というキャラクターは、誰よりも“普通”だったからこそ、その変化がまっすぐ響く。環境に流されるでもなく、超常の力に頼るでもなく、「目の前の声に向き合う」ことで変わっていった人です。

人は変われるのか? 変わった先に何があるのか? その問いに対して、この作品は“完璧な答え”を提示しません。むしろ、「答えはなくても進むしかない」と語りかけてきます。だからこそ、真木の姿にはリアリティがあるし、その姿勢に“救われる”読者も少なくないはずです。

そして、変わることの中には必ず“痛み”があることも、この作品は隠さず描いています。誰かの心を知ること。誰かの苦しみに触れること。そのたびに、真木は迷い、傷つき、それでも前を向いてきました。だから彼はヒーローではなく、私たちの“等身大の隣人”なんです。

こうした“変化のリアリティ”を描けるのは、江口夏実先生の筆致の細やかさと、構成のうまさに尽きます。一見バラバラに見えるエピソードが、すべて真木の内面変化の糧になっていて、10巻読み終えたときにその道筋が一本の線として浮かび上がる構成力は圧巻です。

だからこそ、いま一度、原作漫画を1巻から読み返してほしい。“見えるようになった日”から、“誰かを見届ける覚悟”に至るまでの、あの丁寧な旅路を。きっと、読んだ人の心の奥にも、小さな変化が芽生えるはずです。

- 『出禁のモグラ』は霊が見える大学生・真木の視点から、日常に潜む“死者たちの声”を描く物語

- 真木栗顕の成長は、単なる能力者の変化ではなく“他者の痛みと向き合う覚悟”の物語だった

- マギーくんや狐の契約編など、巻ごとに“感情の壁”と“選択の重さ”が深まっていく構成が秀逸

- アニメでは描ききれない“間”や“余白”の演出が、原作漫画にこそ宿る最大の魅力

- 今だからこそ、1巻から読み返すことで真木というキャラクターの変化を“自分のことのように”味わえる

コメント