あの不思議な世界観に、なぜか心を掴まれて離れない──『出禁のモグラ』を観ながら、ふと胸の奥で引っかかる“祈り”のような感情に、あなたも気づいたはずです。

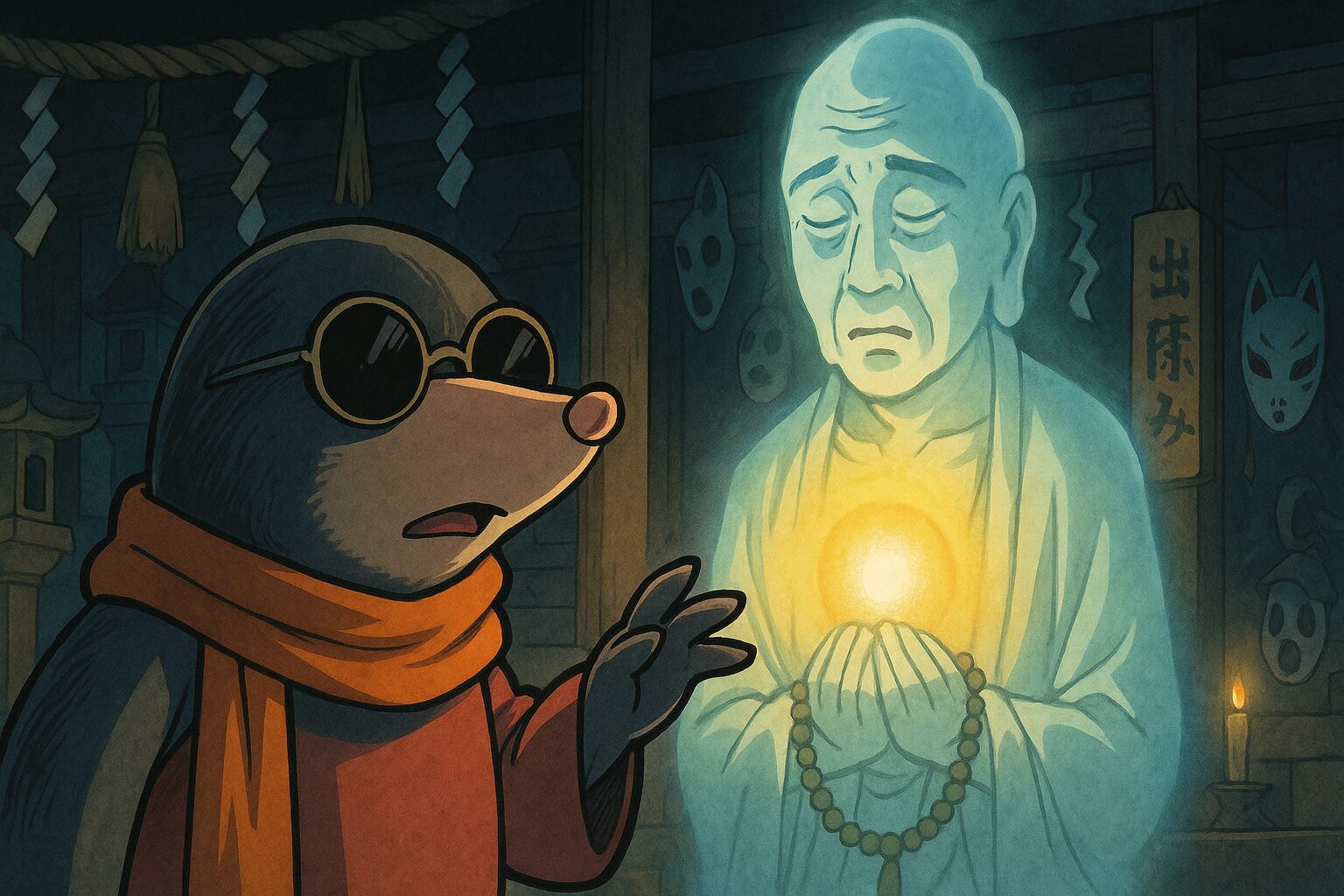

OPテーマ「神頼み」、主人公モグラの“あの世から出禁”という奇妙な設定、幽霊の「灯」を巡る贖罪と救済の物語……そこには単なるファンタジーを越えた、深く宗教的な問いかけが込められていました。

本記事では、アニメ『出禁のモグラ』の核心に迫る宗教的テーマ──「神頼み」の本当の意味、モグラの正体に隠された神話性、そして“灯”に宿る浄化の象徴──を徹底的に読み解きます。

読み進めるごとに、あなたの中に眠る“信じたい”という感覚がそっと目を覚ます。そんな旅に、一緒に出かけましょう。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

「神頼み」に込められたメッセージと主題歌の意味

OP主題歌『神頼み』の歌詞に宿る祈りの構造

アニメ『出禁のモグラ』のOP主題歌は、syudouによる楽曲『神頼み』。そのタイトルだけでも強烈な印象を放ちますが、歌詞を丁寧に読み解くと、この作品のテーマがどれほど深く楽曲に反映されているかが見えてきます。単なる「神に頼る」という軽やかな祈りではなく、どこか投げやりで、けれど切実な“救いの希求”が言葉の端々に込められている──そんな印象を受けるのです。

筆者として特に感じたのは、歌詞全体に漂う「報われなさ」と「虚無感」、それでも抗い続けようとする“生”の感覚。これは主人公モグラの生き様と、まるで鏡合わせのように呼応しています。神のような力を持ちながら“出禁”という屈辱を背負い、生者でも死者でもない立場であがく彼の姿は、「神頼み」という行為そのもののアイロニーと重なって響きます。

また、「お願いしても叶わない」と知りながらも祈る姿勢。これは、宗教的な意味での“祈り”の本質とも言えるでしょう。確証のない未来に対し、願いを託すという不確実な行為。その不確かさこそが、人間らしさであり、物語の核にある“生きる理由”にも繋がっているように思えます。

そして、曲調にも注目です。明るいわけでもなく、完全に暗いわけでもない。絶妙なテンション感で進行するこの楽曲は、『出禁のモグラ』というアニメの“笑えて、でもどこか泣ける”作風にピタリとはまっていて、まるで主題そのものを音にしたかのよう。

「神頼み」という一見軽妙なフレーズが、作品全体の宗教的テーマを深く内包している。それに気づいた瞬間、筆者は少し震えました。歌が、物語を語っている。そんな体験ができるアニメは、決して多くありません。

syudouのコメントに見る“幸福への渇望”と作品テーマの一致

楽曲『神頼み』のリリースに際して、syudou自身が語ったコメントの中に、作品のテーマと響き合うキーワードがありました。それが「皆が幸せになろうと、もがいている」。これは、まさに『出禁のモグラ』という作品全体を貫くメッセージそのものです。

この「幸福への渇望」は、キャラクターたちのセリフや行動の端々に表れています。特にモグラの存在──神から堕ちて“あの世から出禁”となった存在──は、幸せどころか「死ぬことすら許されない苦悩」を抱えながら、それでも他者の灯(ひ)を集め続けています。その姿は、まさしく“救い”を求める信仰者のようでもあり、報われぬ苦行に耐える修行僧のようでもあります。

syudouの音楽は、そんな“もがき”をとてもリアルに描いています。音楽という表現形式が、キャラクターたちの内面と絶妙に交差している。しかもそれが、アニメという映像メディアと融合することで、視覚・聴覚両面から“幸福を求める心の叫び”が迫ってくる。筆者としては、こうした融合が作品に“魂”を宿らせているのだと感じました。

また、幸福を求める過程において、キャラクターたちは必ず“祈り”のような瞬間を見せます。誰かを助けたい、誰かのためになりたい──それは無意識にでも、願いや希望を“上”に託す行為。そしてその行為が、「神頼み」と呼ばれるに値する。ここに、アニメと主題歌のテーマ的な一致が生まれているのです。

“神頼み”は、けっして他力本願ではない。自力でどうにもならないとき、人は初めて神にすがる。その切実さが、この作品と音楽には溢れています。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

モグラという存在の神話的ルーツと宗教的落差

“あの世から出禁”という異常設定に秘められた神性

『出禁のモグラ』の最大の特徴──それは主人公モグラこと百暗桃弓木(ひゃくらん とうゆみき)の“あの世から出禁”という異常な設定にあります。死ねない、死にたいのにあの世からも拒まれている。そんな存在がこの世界をふらついている。しかも、その目的は幽霊から“灯(ひ)”を集めること──これ、ただのファンタジーじゃありません。明らかに宗教的、いや、神話的な構造がここに隠されています。

モグラは過去に「オオカムヅミの弓」と呼ばれた存在であり、それは日本神話に登場する神具の名を想起させます。つまり彼はかつて“神”のような立場だったのです。それが今は、飲酒もできず、生者にも死者にもなりきれない“出禁”の状態に堕ちている──この転落の構図こそ、宗教における“堕天”や“贖罪”の物語を彷彿とさせます。

この設定にはただのギャグでは済まされない重みがあります。「神の落下」──それは西洋神話ではルシファーに、日本神道では天岩戸事件に見る“神と秩序の裂け目”を象徴します。そしてモグラもまた、その神性を失いながらも、何かを“戻そう”とし続けている。灯を集めるという行為は、その贖罪であり、再生への執着にも感じられます。

個人的に印象深かったのは、モグラの“情けなさ”がどこか人間臭いところです。威厳もなければ、高尚でもない。むしろ滑稽で、哀れで、愛おしい。だけど、その“弱き神”としての姿が、このアニメを一層リアルにしています。なぜなら、本当の祈りは「救いの力がある者」ではなく、「救われたい者」から生まれるからです。

だからこそ、この“出禁のモグラ”という存在は、ただのファンタジーキャラではなく、“祈り”という宗教的感情の具現でもあると思うのです。観るたびに、その痛みと可笑しみのなかに、自分自身の影を見てしまう──それが、筆者がこの作品に心を掴まれた理由のひとつです。

「オオカムヅミの弓」から読み解く古代神話との接続点

さて、「百暗桃弓木(とうゆみき)」という奇妙な名前、そして“オオカムヅミの弓”という設定。これは偶然の産物ではなく、間違いなく古代神話を意識して作られた名称です。まず“カムヅミ”という語感。これは日本神話に登場する神々の名に多用される「カム(神)」「ツミ(罪、または積み)」という語根に由来していると考えられます。

“弓”というモチーフも見逃せません。弓は古来より「破壊と再生」「祓い」といった象徴を持ち、霊的な儀式や神の武具として多くの神話で描かれてきました。つまりモグラは、かつて「清める者」であり「守る者」であった可能性があるのです。それが、なぜ“出禁”という屈辱を受けたのか──そこには、まだ明かされていない神話的過去が隠されているように思えてなりません。

しかも、アニメでは語られていないこの“モグラの正体”については、原作コミックスで徐々に示唆が進んでいます。特に5巻以降、灯の正体やモグラの行動の動機に変化が生まれ、そこに“元神”としての記憶や業の重さが滲み出てきます。この情報がアニメではぼかされているからこそ、原作を読むことで物語の“厚み”が見えてくるのです。

筆者はこの神話的構造に心底惹かれました。『出禁のモグラ』は、単なるファンタジーにとどまらず、「かつて神だったものが、人の営みに触れ、何を学ぶか」という壮大なテーマを描こうとしている。その視座の高さに、息を呑んでしまったんです。

あなたもぜひ、ただのコメディだと思ってこの作品をスルーしないでほしい。神話という“原型”を知ることで、モグラというキャラクターの全てが、まったく違った光を放ち始めるから──。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

幽霊の“灯”と贖罪構造──善性の行方

灯(ひ)は魂か、徳か──集める意味の宗教的象徴

アニメ『出禁のモグラ』における最大の謎、それが「灯(ひ)」という存在。幽霊から“灯”を回収するという行為が、ただのエネルギー収集には感じられない。その「灯」が何を象徴しているのか。そこに本作の宗教的テーマが濃密に宿っている──と、筆者は感じました。

この“灯”は、物語上では一種の霊力のように描かれていますが、その根底にあるのは「魂の欠片」あるいは「徳」としての性質。つまり、灯は個人が生前に持っていた善性、未練、あるいは執着すら内包した、“心の核”そのものだと思うんです。

モグラはこの灯を“蓄える”ことで、何らかの目的──出禁を解かれること? 本来の世界に帰還すること?──を果たそうとしています。しかしその過程において、彼は単に灯を「集めている」のではなく、それぞれの幽霊に“寄り添い”、“善行”を積んでいるように見えるのです。

この構図、まさしく仏教的な「功徳の積み重ね」や「地蔵菩薩の救済行為」に近いものがある。灯を手にするには、相手の魂に触れ、その思いを汲み取る必要がある。そこには道徳的な行為だけではない、“心の交流”が前提になっているのです。

そしてこの設定が見事なのは、「幽霊の灯を集める行為が、同時にモグラ自身の浄化にも繋がっている」という点。救済と贖罪が一体になっている。これは宗教の根幹にある「因果応報」や「輪廻転生」の思想に深く通じています。こんな重厚な構造を、コミカルに、しかし誠実に描く『出禁のモグラ』──本当にただのギャグアニメではありません。

モグラの行動に宿る“善とは何か”という根源的な問い

幽霊から“灯”を集めるため、モグラは基本的に「善いこと」をします。困っている人を助け、幽霊の願いを聞き届け、時に理不尽な状況にも首を突っ込む。その姿は一見するとヒーローのようですが、よく観察すると、彼の行動には常に「対価」と「打算」が存在している。

つまり彼は、自分の目的──“出禁解除”という個人的願望のために善行を重ねている。これ、どう考えても完全な無償の善ではないんですよね。では、それって「善」なのか?という問いが、ここで浮かび上がってきます。

筆者としては、モグラの“利己的な善行”こそが、人間の行動原理に近いと思っています。誰かを助けるとき、そこに多少なりとも「自分の満足」や「後悔の回避」が混ざっているのは、ごく自然なこと。それを隠さず描くこの作品は、偽善でもなく理想でもない、“現実的な善”を提示しているんです。

さらに面白いのは、モグラの善行が時に“仇”となる描写もあること。相手の魂を癒すはずが、逆に暴走させてしまう。灯を得たはずが、闇が深まる──そんなアンビバレントな結果も描かれており、「良かれと思ってやったこと」が招く倫理的なジレンマが浮き彫りになります。

この“善の定義”に対する揺さぶりが、本作の宗教的テーマをより深めている要因のひとつ。たとえ目的があっても、人を救う行動は尊いのか。目的があるからこそ、誠実に行うべきなのか。その問いを突きつけられるたびに、筆者は思考の迷路に引きずり込まれる感覚を味わいます。

『出禁のモグラ』が描く「灯」と「善性」は、ただの設定ではなく、視聴者の“信じる力”や“行動の理由”そのものに問いを投げかけてきます。そんな作品、簡単に片付けてしまうのはもったいない。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

“善意”が引き起こすジレンマ──倫理と宗教の境界線

救うことで失う、救われないまま残る──報われぬ祈り

『出禁のモグラ』を観ていると、何度も心に刺さる瞬間がある。それは、モグラが誰かを助けようとして、逆に何かを壊してしまうとき──あるいは、救われるべき魂が、最後まで報われないまま灯だけが残るとき。そう、“善意”が常に良い結果をもたらすとは限らないんです。

アニメ序盤でも、中盤以降でも、モグラは数々の幽霊に手を差し伸べます。その動機は“灯を集めるため”という打算的なものですが、彼の態度は基本的に真摯で誠実です。にもかかわらず、結果がうまくいかない。そのたびに筆者は、胸をぎゅっと掴まれる思いがします。

これって、まさに「報われない祈り」の構図なんですよね。人が善意から何かをする。祈るように誰かを想う。それでも、相手には届かない。あるいは、相手が望んでいなかった。そうした行き違いが、どれだけ人を傷つけてしまうか──本作はそれを、容赦なく描いてきます。

特に印象的なのは、灯を手に入れても、モグラが“喜び切れない”描写が多いこと。これ、彼自身が「助けた」という実感を持てていない、もしくは“代償”の重さに戸惑っている証拠です。魂の救済とは何か。祈りの成就とは何か。その輪郭が、どんどん曖昧になっていく。

宗教の中には、「誰かのための善行」が自分を救うという教えもあれば、「他者の救いが自己犠牲によってしか得られない」という教義もあります。『出禁のモグラ』は、そのどちらもを肯定も否定もせず、“揺れ”のまま提示してくる。それがこの作品の深みだと、筆者は思います。

道徳と功徳、罰と贖い──笑いの奥に潜む倫理観の複雑性

一見すると、アニメ『出禁のモグラ』はギャグ満載のコメディ。シュールなやりとり、テンポの良いセリフ、突拍子もない展開。笑ってしまうシーンも多い。でも、その裏には常に、重たい“倫理”の問題が横たわっているんです。

たとえば、モグラがどれだけ善行を重ねても、出禁が解除される保証はない。功徳が積まれたからといって、罰が消えるとは限らない。この「救済に条件がない世界」の描写は、非常に仏教的でもあり、かつ現代的なジレンマでもあります。

人はなぜ“良いこと”をするのか──それが見返りを求めない行為であっても、どこかに「報われたい」「認められたい」という欲望は潜んでいる。モグラの姿は、それを極端な形で映し出しています。自分のために善をなす。でも、その結果が誰かを苦しめるかもしれない。このねじれが、作品の“怖さ”であり、最大の魅力です。

また、“罰”についても考えさせられます。モグラは神から堕ち、“あの世からも出禁”という異常な罰を受けている。でも彼自身の過去の罪は、まだ明らかになっていない。なぜそこまでの制裁を? その罰は本当に正当なのか? 視聴者の中にある「善悪の感覚」を、じわじわと崩してくるのです。

筆者としては、この“笑いと倫理の共存”こそが『出禁のモグラ』の真骨頂だと感じています。笑いながら、自分の価値観が揺れる。善悪の曖昧さに戸惑う。でも、どこかで納得してしまう。そんな複雑な読後感が、この作品をただのコメディに終わらせていない。

つまり──『出禁のモグラ』は、祈りと贖罪、倫理と救済、そのすべてを笑いの仮面の下に忍ばせた、現代の“寓話”なのです。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

『出禁のモグラ』と『鬼灯の冷徹』の世界観的連続性

“狐面の存在”が示唆する世界観の接続と霊界の構造

アニメ『出禁のモグラ』を観ていて、ふと既視感に襲われた方も多いのではないでしょうか──それもそのはず、本作の世界観には、江口夏実氏の前作『鬼灯の冷徹』との繋がりを匂わせる要素が随所に散りばめられているのです。

その代表格が、“狐面”のキャラクターたちの存在。『出禁のモグラ』では、幽霊や異形たちの中に、ときおり狐面をつけた存在が登場します。この狐面、実は『鬼灯の冷徹』でも、地獄の一部組織や神職者に関連するビジュアルとして繰り返し使われていたモチーフ。デザインの一致はもちろん、霊界の構造や秩序の類似点からも、「同じ宇宙」に属している可能性が高まります。

さらに、本作でも明確な“死後の世界”と“現世”が並行して存在し、霊的存在たちがその境界線を越えて活動している点も共通しています。霊界におけるルール、灯という魂の核、さらには“出禁”という概念──これらは単に創作のアイデアではなく、ある種の霊界マップとしての整合性を持って描かれているのです。

筆者はここに、“作者が作り上げた霊界神話”のようなものを感じました。つまり、江口作品に共通する「死後の構造体系」があるという仮説。それが『鬼灯の冷徹』では地獄の行政として機能し、『出禁のモグラ』ではそれを逸脱した“異端の存在”としてモグラが描かれるという立体的な構図になっているのです。

この視点で見返すと、『出禁のモグラ』はただのスピンオフや新作ではなく、“同じ神話体系を別の視点から覗いた作品”として読むことができます。そしてこの共通構造に気づいた瞬間、筆者の中でモグラの哀しみや灯の重さが、一層深く響き始めました。

「前作と地続き」だからこそ読める宗教性の進化

『出禁のモグラ』が『鬼灯の冷徹』と地続きであるならば、そこには当然、宗教的テーマの“継承”と“進化”があるはずです。実際に、両作品を比較してみると──『鬼灯の冷徹』は地獄の仕組みをユーモアと風刺で描きつつ、伝統的な仏教観や儒教的な倫理がベースになっていました。

対して『出禁のモグラ』では、より個人的な救済や祈りにフォーカスが当たっています。幽霊ひとりひとりの“想い”に寄り添い、その灯を集めるという行為は、集団的な裁きよりも、“個の魂”に宿る善悪や贖罪を見つめる視点にシフトしているのです。

これはまさに、宗教観の変化にも通じます。かつては宗派や戒律が中心だった信仰も、現代では「自分がどう生きたいか」「他者とどう向き合いたいか」といった“内面の信仰”に重きが置かれるようになってきました。『出禁のモグラ』はその空気を敏感に掬い取り、現代的な“祈りの形”を描いているのです。

また、前作が“死後の秩序”をテーマにしていたのに対し、今作は“死後に拒まれた存在”を主人公に据えていることも大きな違いです。つまり、“救われる側”ではなく、“救われなかった側”の物語。これは非常にユニークで、だからこそ、より一層モグラの苦悩や善行が“痛み”として伝わってくる。

筆者としては、この進化がたまらなく面白い。世界観の地続き感があるからこそ、前作ファンにも今作のテーマの深化が沁みる。しかも、江口夏実作品の魅力である“笑いと哀しみの共存”は健在。むしろ、より洗練された形で表現されていると感じています。

『鬼灯の冷徹』の読後感を覚えている人にこそ、『出禁のモグラ』は刺さる。世界観が繋がっているからこそ、「なぜ救えないのか」「なぜ戻れないのか」という問いが、より強烈な余韻として迫ってくるんです。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

原作でしか読めない“灯の本質”と隠された伏線

巻末コメントやおまけページに宿る真のメッセージ

アニメ『出禁のモグラ』を楽しんでいる方にこそ、強く伝えたい。──この作品の本当の“核心”は、原作コミックスにこそ詰まっているんです。特に注目してほしいのが、巻末のコメントやおまけページ。それらは単なる“おまけ”にとどまらず、作品の宗教的テーマやキャラクターの背景を深掘りするヒントが散りばめられた“考察素材の宝庫”なんですよ。

たとえば、モグラの過去や正体については、アニメでは多くがぼかされて描かれていますが、原作の巻末コメントでは「オオカムヅミの弓」という神話的存在に触れられたり、「出禁」という概念が“罰”ではなく“選択”でもあることが示唆されたりするんです。この情報の密度、そして思わせぶりな余白の残し方が絶妙で、読むたびに新たな気づきがある。

また、原作ではモグラが灯を集める行為の“意味”が、より哲学的に描かれていきます。特に第5巻以降は「灯とはなにか?」という問いに対して、幽霊たちのセリフや小話を通じて、様々な答えが提示されていく。生きた証なのか、救いの光なのか、それともただのエネルギーなのか──その曖昧さが、逆に“祈り”や“信仰”に似た不確かさと重なるんです。

筆者としては、この“あえて説明しきらない”作風がたまらなく好きで。読者自身が意味を見出し、解釈を深めていくスタイル。だからこそ、巻末のおまけコーナーで語られる軽妙な言葉のなかにも、伏線のような鋭さを感じてしまう。

アニメで描ききれない“言葉の行間”に宿るメッセージ。それに気づいたとき、筆者は改めて“原作を読む意味”に目を開かされました。だからこそ、視聴者の皆さんにも伝えたい。モグラという存在の本質を、灯という儚い光の重みを、本当の意味で理解したいなら──原作を手に取ってほしい、と。

“この先を知りたい”と思わせる原作だけの神話深度

アニメ『出禁のモグラ』では、現時点(第1期)でまだ多くが語られていません。モグラの過去、灯の起源、あの世との契約、狐面の存在の正体──これらはすべて原作で少しずつ明かされていく要素です。しかも、それぞれがただの説明ではなく、「神話的な物語の断片」として描かれている点が圧倒的に面白い。

たとえば、第6巻には“神の器”に関する伏線が登場し、モグラがかつて果たすべきだった“儀式”の痕跡が語られます。これが後の展開で、灯の構造や、あの世からの出禁処分と密接に繋がってくる。まさに神話構造そのものなんです。

さらに、幽霊たちのエピソードにも注意。彼らが持つ“未練”や“灯”の形が、それぞれ違うことに気づいたとき、読者は「灯とは何か?」というテーマを、抽象ではなく“多様性”として捉え直すことになる。ひとつの答えでは足りない。だからこそ、読み手自身が灯の意味を想像するように促されるのです。

筆者が特に推したいのは、巻末にちょこんと描かれる“過去回想”や“神話断片”のようなページ。それらは、アニメではほぼ再現されていない箇所ですが、世界観を補強する“鍵”になっている。つまり、原作だけが持つ“宗教的深度”が確実に存在しているんです。

そして、だからこそ思う。この作品を“全部”楽しみたいなら、アニメだけでは足りない。OP主題歌「神頼み」が鳴り響くあの世界の“奥行き”を知るには、原作のページをめくるしかない。

“この先を知りたい”。その気持ちを抱いた瞬間、あなたはもう、この作品の虜です。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

出禁のモグラ 神頼みの意味とは?まとめ

アニメと音楽が共鳴する“祈り”の物語

ここまで読み進めてくださった方なら、もうお気づきかもしれません。アニメ『出禁のモグラ』は、ただのギャグファンタジーではない。syudouが手がけたOP主題歌『神頼み』の中に滲む、報われぬ祈り、抗い続ける心──そのすべてが、作品の奥底で燃え続ける“信仰の火”とシンクロしているんです。

「救われたい」と願う者は誰もが弱くて、だけど同時に強い。モグラは、まさにその象徴。神に見捨てられ、死すら許されず、それでも幽霊の灯を集め続けるその姿は、人が“生きる理由”そのものを問い直すきっかけになります。

OP楽曲の歌詞が描く「幸福への渇望」も、モグラの行動と重なり合います。“神頼み”とは、他力本願ではなく、自分にできることをすべて尽くした末の、最後の選択肢。そんな意味が、この作品を通して腑に落ちるようになるから不思議です。

原作で明かされる“灯”と“神性”の深淵

そしてやはり触れずにはいられないのが、原作コミックスでしか知ることのできない“真実”の数々。モグラの正体、「オオカムヅミの弓」としての過去、そして“灯”という存在の深層構造──これらはアニメではごく一部しか描かれていません。

巻末コメントやおまけページ、神話断片のような描写を追っていくことで、はじめて浮かび上がる壮大なテーマ。それが、「救いとは何か」「善とは報われるべきか」といった宗教的・倫理的な問いなのです。読めば読むほど、灯の光が意味するものが変わってくる。それはもう、単なるファンタジーではなく、“個人の信仰体験”に近い感覚すらある。

原作を読むと、アニメで感じた違和感や引っかかりが、少しずつ繋がっていく。そうして気づいた頃には、もうこの作品から目を離せなくなっている。筆者自身がそうでした。

だからこそ言いたい。この物語の“本当の答え”は、まだ描かれきっていません。そしてその答えを見つける旅こそが、『出禁のモグラ』という作品を“体験”することだと、私は思います。

- 『出禁のモグラ』は神話と宗教的テーマが緻密に織り込まれた“祈り”の物語だった

- OP主題歌『神頼み』の歌詞と構造が作品世界と深く共鳴している点に注目

- モグラの行動と“灯”の意味を通じて、現代の「善」と「贖罪」が再定義される

- 『鬼灯の冷徹』との世界観の繋がりから、作者が描く“霊界神話”の奥行きが見えてくる

- 原作でしか明かされない伏線や巻末情報が、物語の核心を深く照らしている

コメント