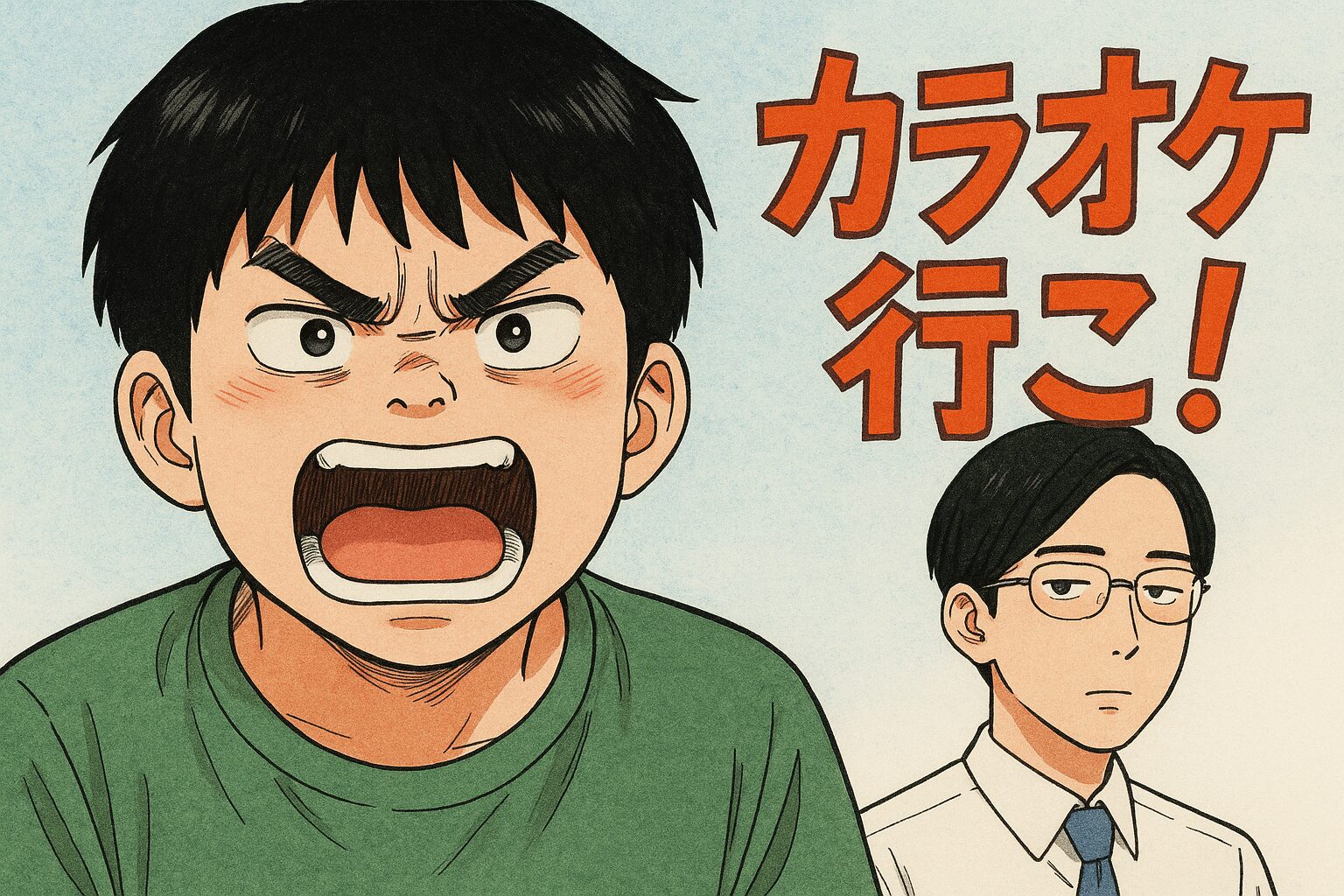

あの映画『カラオケ行こ!』、とにかく“熱かった”ですよね。

けれど、観終わった後にSNSやレビューを覗くと……ちらほらと「和田が嫌い」という声が見えてくる。

なぜ、あれほど真っ直ぐで、情熱的なキャラクターが“ウザい”“嫌い”と感じられてしまうのか。

今回は、映画『カラオケ行こ!』の和田くんに対する賛否両論の理由を掘り下げながら、視聴者の評価やキャラの演出意図をじっくり考察していきます。

読み終わった頃には、きっと和田くんの見え方が変わっているはず──。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

和田が嫌われる理由は?「うざい」「苦手」の感情を分解する

「うるさい」「空気が読めない」──表層的な嫌悪感の正体

映画『カラオケ行こ!』を観終わった直後、SNSやレビューサイトに並ぶのは「和田、うるさい」「空気読めなすぎて苦手だった」という率直な感想の数々です。中でも目立つのは、合唱部でのリーダー的立場にもかかわらず周囲との噛み合わなさが露骨に描かれ、「協調性のなさ」「自己中心的な押しつけ」を感じた視聴者の拒否反応でしょう。

この「うざさ」は、和田くんの“強引なまでの熱量”に由来しています。彼はとにかく真っ直ぐ。歌への情熱や部活への責任感が誰よりも強いからこそ、相手の立場や気持ちに無頓着なまま突き進んでしまう。その暴走っぷりが、観る者にとっては「面倒なヤツ」「空気を壊す存在」に映ってしまうのです。

でもね、それって本当に“嫌われるべき欠点”なのでしょうか? 私にはむしろ、あの空回りする叫びが、思春期という季節の“正直なノイズ”に思えて仕方がなかったんです。人と上手くやろうとするよりも先に、自分の熱をぶつけてしまう。……そんな和田の姿に、どこか懐かしさすら覚えました。

つまり、「和田が嫌い」という声の多くは、“そのまっすぐさに自分を重ねられない”という心理の裏返しなのかもしれません。物語のなかで、彼のように「やる気はあるのに伝わらない」「空回りする自分」を見せられるのって、意外としんどい。でも、それがリアルなんですよね。

冷静に見ると、和田はむしろ“優しさを拗らせてるだけ”の男の子です。聡実に対する厳しい態度の奥には、ちゃんとした期待と焦りが見え隠れしていて。その繊細さに気づいたとき、彼の印象はガラリと変わってくるはず。

“思春期の不器用さ”が招く共感と反感のあいだ

和田が「うざい」と言われる理由、それは単なる性格の問題じゃなく、“思春期の不器用さ”がそのままキャラ造形に投影されているからです。映画『カラオケ行こ!』の和田は、とにかく直球。駆け引きも余白もなく、怒って、叫んで、思ったことを全部ぶつけてしまう。その姿は、見ていて息苦しくなるくらいに“真剣”です。

けれど、この「真っすぐさ」こそが、映画の核心でもあるんですよね。聡実という静かな少年と対になる存在として、和田のような過剰なキャラクターが必要だった。冷静で優等生タイプの聡実が変わっていくためには、感情で突っ走る和田という“鏡”がなければならなかったのだと思います。

実際、Filmarksのレビューを見ても「和田うるさすぎて嫌いだったけど、最後はちょっと分かってきたかも」という声が多く見られました。つまり、最初に拒否反応が出ても、そのうち彼の“理由”が見えてくる構成になっている。これ、めちゃくちゃ巧妙なキャラ設計だなと感じました。

“嫌われキャラ”というラベルを貼られがちな和田ですが、それは物語における「揺さぶり役」「カタルシスの起点」としての必然でもあるんです。彼がいなければ、聡実の成長も葛藤も描かれなかった。和田は、観客にとって“鬱陶しい存在”であると同時に、“物語を動かすエンジン”なんですよ。

だからこそ、和田くんを「嫌い」で終わらせるのは、少しもったいない。彼の不器用さを、自分の中の“昔の自分”として少しだけ許してあげたとき、この物語はもっと深く響く気がします。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

映画『カラオケ行こ!』の和田像は原作と違う?違和感の理由

原作では控えめ、映画では“直球型”──キャラ解釈の変化

原作『カラオケ行こ!』における和田くんの印象は、実は映画版とはかなり異なります。原作では、聡実の後輩として控えめながらも誠実で、合唱部内での葛藤を内に秘めつつも真面目に取り組んでいる……そんな“良識ある後輩”の側面が強調されていました。

ところが、映画ではこの和田像が大胆にアレンジされています。観た人なら誰しも感じると思うのですが、あのテンションの高さ、怒鳴り声、そして「なんでそんなにキレてるの?」と言いたくなるような直情的な言動──それは原作にはない、映画独自の“熱血キャラ”としての和田です。

この変化に対して、「原作と違いすぎて違和感があった」という声がSNSやレビューで多数見受けられました。一方で、「あの変更があったからこそ映画として面白くなった」という声も同じくらい存在しています。つまり、このキャラ変更は賛否が分かれるポイントでもあるわけですね。

でも、筆者は思うんです。むしろこの“変化”こそが映画『カラオケ行こ!』における最大の武器だったんじゃないかと。なぜなら、聡実という静かな主人公を物語の中心に据えるには、それをかき乱す対照的な存在が必要だった。その役割を全力で引き受けたのが、映画版の和田だったのではないでしょうか。

原作ファンの中には、あの“暴走型和田”に戸惑った人もいるかもしれません。でも、その戸惑いすら、映画版が描こうとした“思春期の不安定さ”を体感させる仕掛けだったのだとしたら──そう思うと、このキャラ変更は必然にすら思えてきます。

演出意図としての「突っ走る和田」──聡実との対比構造

映画『カラオケ行こ!』が描く人間関係は、基本的に“対比”で成り立っています。静かで受け身な聡実と、騒がしくて突っ走る和田。この構造が明確であればあるほど、物語の緊張感や変化が生まれる──だからこそ、和田のキャラは原作よりもさらにエッジを効かせた演出になったのでしょう。

たとえば、和田の怒りの場面。部活の仲間に対して本気でぶつかるあのシーンは、原作よりも遥かに感情のボルテージが高く、観る者の心に刺さります。Filmarksでも「あの空回りが逆にリアルだった」「嫌いだったけど最後は感動した」という声が多く寄せられていました。

この「突っ走る和田」が持つ熱量は、静かな主人公・聡実の内面を浮かび上がらせる鏡のような存在でもあるんですよね。和田の苛立ちや怒りに直面するたびに、聡実は言葉にならない何かと向き合っていく。そして、その衝突の積み重ねが、彼自身の変化のきっかけになっていくのです。

つまり、映画において和田は「ただうるさいキャラ」ではなく、「物語を動かす装置」として非常に戦略的に配置されている。うるさくなければ成立しない。嫌われなければ伝わらない──そんな逆説的な演出意図を感じてしまいました。

だからこそ、この“うるさい和田”に違和感を抱いた方こそ、改めて物語を再構築してみてほしい。違和感の先に、きっと“必要だった理由”が見えてくるはずです。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

視聴者のリアルな声:和田くんは「嫌い」なのに「愛される」?

SNSとレビューに見る“評価の二極化”とその理由

映画『カラオケ行こ!』を語るうえで、避けて通れないのが和田くんに対する“評価の分断”です。SNS、Filmarks、Yahoo知恵袋──あらゆる感想欄に並ぶのは、「和田が嫌い」「うるさすぎる」「空気読めない」といった否定的な声と、「逆に好きになった」「青春ってこういうの」「一番印象に残ったキャラだった」という好意的な評価。その落差は驚くほど大きく、まさに“賛否両論”という言葉がふさわしいキャラクターです。

ある意味で和田は、“観る者の心を試す存在”でもあるんですよね。感情むき出しでぶつかってくるその姿勢に、「自分ならどう感じるか」「どう接するか」と問いかけられているような感覚になります。だからこそ、見る人の性格や過去の体験によって、受け止め方が大きく変わってくる。

たとえば、Filmarksのレビューでは、「最初は嫌いだったけど、物語が進むごとに彼の必死さが分かって泣けた」という声が多く見られました。これは“感情の変化を体験するキャラ”として和田が機能していた証拠。最初に嫌悪感を持たせることで、その後の“気づき”が深くなる──映画として非常に巧みな構成です。

一方、終始「苦手だった」と感じる人の多くは、和田の“押しの強さ”や“配慮のなさ”に過去の嫌な記憶を重ねているケースもあります。青春時代、部活やクラスにいた“空回りしてる熱血くん”に似たものを見てしまい、フラッシュバック的に受けつけないという心理もまたリアルです。

このように、和田くんは“観る側の感情や過去を引き出すトリガー”になっている。だからこそ、「嫌い」なのに語らずにはいられない。「好き」でもないのに印象に残ってしまう。──そう考えると、彼は本当に“強いキャラクター”だと改めて感じます。

嫌われキャラが“逆に刺さる”時代性と青春のリアル

和田くんが“嫌われつつも印象的”という立ち位置を確立した背景には、現代のキャラ受容の変化──つまり“嫌われキャラが刺さる”時代性も見逃せません。今の視聴者は、「完璧で嫌味のないキャラ」よりも、「欠点だらけでも生っぽいキャラ」に強く惹かれる傾向があります。

和田くんは、まさにその代表。不器用で、周囲との温度差に気づけなくて、言葉も選べない。でも、それって“青春”のひとつのかたちなんですよね。むしろ、こういうキャラが登場することで、物語に現実味と温度が加わる。作品全体が“空気のあるもの”になる。

ある感想ブログでは「和田って、部活にいたら絶対嫌だけど、作品にはいてくれてよかった」と書かれていました。これは本当に的確な視点だと思います。リアルで接したら面倒でも、フィクションとして見ると、彼の存在が物語に張りつめた緊張感やドラマを生み出している。

そして何より、あの和田くんを“嫌いになりきれない”理由のひとつに、「彼が誰よりも“仲間を想ってる”こと」があると思うんです。表現が稚拙で、伝え方が不器用だからこそ、その熱がいびつに伝わってしまう。でも、その“伝わらなさ”こそが青春のリアルなんですよね。

だからこそ、和田くんは「嫌い」ではなく「忘れられない」。むしろ、忘れられないからこそ語られる。そんな“愛される嫌われ者”という位置に、彼は自然と立っていたのかもしれません。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

和田がいたから物語は動いた?キャラ演出の構造的効果

聡実を照らす“鏡”としての和田──二人の距離感と成長の物語

映画『カラオケ行こ!』において、和田くんの存在は単なる“部活のウザキャラ”にとどまりません。むしろ彼は、主人公・聡実にとって“対話の鏡”としての役割を担う、物語の軸そのものでした。感情を押し殺すタイプの聡実と、感情のまま突っ走る和田。このふたりの対比構造が、物語全体に緊張感と奥行きをもたらしているのです。

和田が何度もぶつかり、怒鳴り、感情をむき出しにしていくその過程で、聡実は“自分自身の本音”に少しずつ向き合うようになります。それはまるで、鏡に映った自分をじっと見つめるような時間。聡実の内面が変化していくきっかけは、他でもない和田の存在によって作られていたのです。

冷静な聡実にとって、和田の存在は“騒がしくて、面倒な相手”でありながらも、心のどこかで「羨ましさ」すら感じていたのではないでしょうか。自分にはできない“直球勝負”をする和田の姿は、鬱陶しいと同時に、どこか輝いても見える。だからこそ、ふたりの距離感は最初から最後まで絶妙で、“簡単に仲良くならない”リアリティが物語を支えていました。

演出的にも、ふたりのキャラは明確にコントラストがつけられていました。服装、立ち位置、話し方、歌声──すべてが対比で設計され、聡実の静かな葛藤を際立たせる装置として、和田が存在していた。この計算された演出は、キャラクター造形を超えた“構造的な効果”と言っていいでしょう。

つまり和田は、“主人公の物語を成立させるために存在するキャラクター”だったのです。ウザくてもうるさくても、彼がいなければ聡実は変わらなかったし、あの物語も動かなかった。和田の存在が、映画『カラオケ行こ!』を“ただの青春映画”から“感情の交差点”へと昇華させていたのです。

和田の存在が生む“カラオケ”という戦場の意味

『カラオケ行こ!』というタイトルにも象徴されるように、この物語の舞台は“歌”であり、“カラオケ”です。でもそのカラオケという空間は、単なる趣味の場でも、息抜きの時間でもなく、登場人物たちにとっては“戦場”でした。特に和田にとって、歌は自己表現であり、自己証明であり、そして他者との距離を詰める唯一の手段だったのです。

和田くんの「本気の歌」は、彼が言葉で伝えきれない思いをぶつける手段であり、逆に言えば“歌しかない”少年の焦りや切実さが込められていたとも言えます。その必死さが時に空回りし、時に人を傷つけてしまう。その不器用さが、青春の不安定さをリアルに浮き彫りにしていたのです。

そして、そんな和田と“歌で向き合う”ことになるのが聡実です。彼にとって歌は、強制された技術、与えられた役割にすぎなかった。でも和田とぶつかり続けることで、次第に「自分にとっての歌」とは何かを考え始める。これはもう、ふたりの“生き方の対決”と言っても過言ではありません。

歌を通じて感情が交差し、価値観がぶつかり合い、やがてその余白に“理解”が芽生えていく。このプロセスが、まさに『カラオケ行こ!』の本質であり、和田というキャラクターが存在する意味そのものでした。

つまり、“カラオケ”とは、和田にとっても聡実にとっても、自分をさらけ出し、ぶつけ合うためのステージだった。その真ん中に立って叫び続けた和田がいたからこそ、この物語は生まれた。──そう言い切れるほど、彼の存在は物語の構造に深く結びついているのです。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

原作で補完される“和田の真意”──読むことで変わる印象

おまけページや巻末コメントに描かれた“和田の内側”

映画『カラオケ行こ!』で強烈な存在感を放った和田くん。その直情的な言動や強すぎる熱量に戸惑った人は多いと思いますが──実は、原作を読むと、彼の“本当の姿”がじわじわと浮かび上がってきます。

特に注目したいのが、巻末のおまけページや細かいコマの表情。映画では描ききれなかった“言葉にならない和田の思考”が、原作では丁寧に拾われています。たとえば、聡実への苛立ちの裏にあるのは、ただの嫉妬や敵意ではなく、心の底で「頼りにしたい」「信じたい」という複雑な感情。

おまけページでは、和田がひとりきりで反省したり、合唱部の未来を真剣に考えている描写もあり、彼の不器用な優しさや責任感がはっきりと浮かび上がります。あの怒鳴り声も、まっすぐな行動も、すべては“部をなんとかしたい”という切実な願いから来ていたのだと、読み返して初めて腑に落ちる瞬間があるんです。

これは映画だけでは絶対に拾いきれない、原作ならではの“行間のドラマ”。表には出ないけれど、キャラクターの中に確かにある感情や記憶が、ページのすみずみに詰まっている。そこに触れたとき、きっと和田の印象は「うるさいヤツ」から「泣けるくらい不器用な人間」へと変わるでしょう。

だからこそ、映画を観て和田にモヤモヤした人にこそ、原作を手に取ってほしい。たった1冊の中に、彼の“伝わらなかった真意”がいくつも隠れていて、それに気づいた瞬間、物語全体の見え方がガラリと変わるはずです。

和田というキャラの“読み直し”ができる原作の魅力

原作『カラオケ行こ!』の一番の魅力は、“静かな余白”にあります。コマとコマのあいだ、セリフとセリフのあいだ、登場人物の目線と表情の変化──そのどれもが、読み手に“考える時間”を与えてくれる。

和田くんというキャラクターも、映画のようなエネルギッシュな爆発ではなく、じわじわと“人間くささ”をにじませていく描き方がされています。たとえば、ある場面で誰にも気づかれずに疲弊していたり、部内で孤立している描写が、言葉にならないまま描かれている。その静けさの中にこそ、彼の本質が隠れているんです。

また、聡実との関係性も、映画以上に“間”が大事にされています。すぐに仲良くなったりはしない。でも、無言のまま時間を共有することで、少しずつ気持ちがほぐれていく。そのプロセスが、読者の心にじんわり染みてくるんですよね。

映画で感じた和田への違和感も、原作を読み直すことで「なるほど、こういうやつだったのか」と理解できることが多い。これはいわば、“キャラの再構築”。最初に抱いた印象が、原作を通してじっくりと塗り替えられていく感覚は、まさに読書でしか味わえない贅沢です。

そう思うと、原作はただの元ネタではなく、“もう一つの答え合わせ”なんですよね。映画では語られなかった“沈黙の裏側”を埋めるように、和田の輪郭をもう一度描き直してくれる。だから、映画を観たあとに読む原作こそが、この物語の“本当の完成形”なのかもしれません。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

考察まとめ:和田は嫌われるべきか、それとも──

キャラ造形としての“嫌われ役”が持つ物語的強度

『カラオケ行こ!』の和田くんは、「嫌い」「うるさい」「空気読めない」──そういったネガティブな評価が付きまとうキャラクターです。でも、筆者ははっきりと言いたい。「だからこそ、彼は忘れられない」と。

キャラクターには、時として“嫌われ役”というポジションが必要です。それは単なるヘイトを集めるためではなく、物語を進め、観客に問いを投げかけ、主人公の変化を際立たせるための、極めて重要な構造装置。和田くんはまさにその役割を全うしていた存在でした。

彼の突拍子もない行動や怒りの感情は、すべて「合唱部をなんとかしたい」という思いから生まれている。それが空回りして、周囲と衝突してしまう──この不器用さは、まさに“思春期の真実”です。そして、そのリアリティこそが、多くの観客の心に刺さっている理由でもあるのです。

物語において、完璧なキャラクターよりも、欠けた部分があるキャラクターの方が印象に残る。和田くんのように「嫌われるかもしれないけれど、強く感情を動かすキャラ」は、ある意味で最も成功した造形だと私は感じています。

だからこそ、嫌いという感情すら“和田というキャラの強度”の証明。その存在は単なる賑やかしではなく、構造の中核を担う“物語の駆動力”だったのです。

観るたびに印象が変わる和田という存在の奥行き

和田くんというキャラクターの一番の魅力は、“何度見ても印象が変わる”という点にあると思います。初見では「うざい」「苦手」と感じたとしても、2回目、3回目と視聴を重ねるうちに、「なんだか切ない」「こんなに一生懸命だったんだ」と、彼の中にある“奥行き”に気づかされる。

そして、この印象の変化は、原作を読むことでさらに加速します。映画で描かれなかった心情や行間を、原作がしっかりと補ってくれるからです。キャラクターは一度嫌われたあとに、その本質を知ることで“印象が塗り替えられる”。このプロセスがあるキャラは、必ずファンを生むんですよね。

和田はその代表例です。彼の“第一印象の悪さ”は、逆説的に“理解される余地の深さ”を残している。つまり、観る者に“思考の余白”を与えてくれるキャラクターなんです。

観るたびに印象が変わり、知れば知るほど愛しくなる。──そんな“反転型キャラ”として、和田くんはまさに傑作だったと私は思います。

もしまだ「嫌い」と感じている人がいたら、ぜひもう一度、彼の言動や視線の先を見つめ直してほしい。そこにはきっと、あなた自身の過去や感情が重なる瞬間があるはず。そしてそのとき、物語はまたひとつ、深くなるのです。

- 映画『カラオケ行こ!』での和田くんへの「嫌い」という声の背景が丁寧に解き明かされる

- 原作と映画でのキャラ解釈の違いが、視聴者の違和感や共感の分かれ道になっている

- 和田は物語構造の中で“嫌われ役”という重要なポジションを担っていたことが明確になる

- 原作にしか描かれない和田の“本音”や“裏の感情”が、彼の見方を大きく変える鍵になっている

- 一度嫌いになったキャラが「知るほどに愛おしくなる」感覚を体験できる記事内容になっている

コメント