「え、ヤクザと中学生がカラオケで友情? そんなのただのギャグ漫画でしょ」──そう思っていた自分を、思わず平手で張り倒したくなるほど、この作品には“想定外の感動”が詰まっていました。

『カラオケ行こ!』に登場する“元4番”という謎の肩書、狂児の背中に刻まれた過去、中学生・聡実との奇妙な関係性…読み進めるほどに、キャラ設定の奥に見え隠れする人生のドラマが胸を突いてきます。

この記事では、『カラオケ行こ!』という一見コメディに見える作品の裏にある“構造と感情のからくり”を徹底的にひもときます。「元4番の正体とは?」「キャラクターの過去や設定に隠された伏線は?」「なぜこんなに心に残るのか?」──そんな疑問に答えながら、原作でしか味わえない魅力までナビゲートします。

まだ原作を読んでいない人も、映画だけで満足していた人も、この記事を読んだら“確実にもう一歩踏み込みたくなる”。そんな“感情ごと響く考察”をお届けします。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

『カラオケ行こ!』とはどんな作品か?世界観と基本情報を総まとめ

狂児×聡実という異色のコンビに隠されたテーマ性

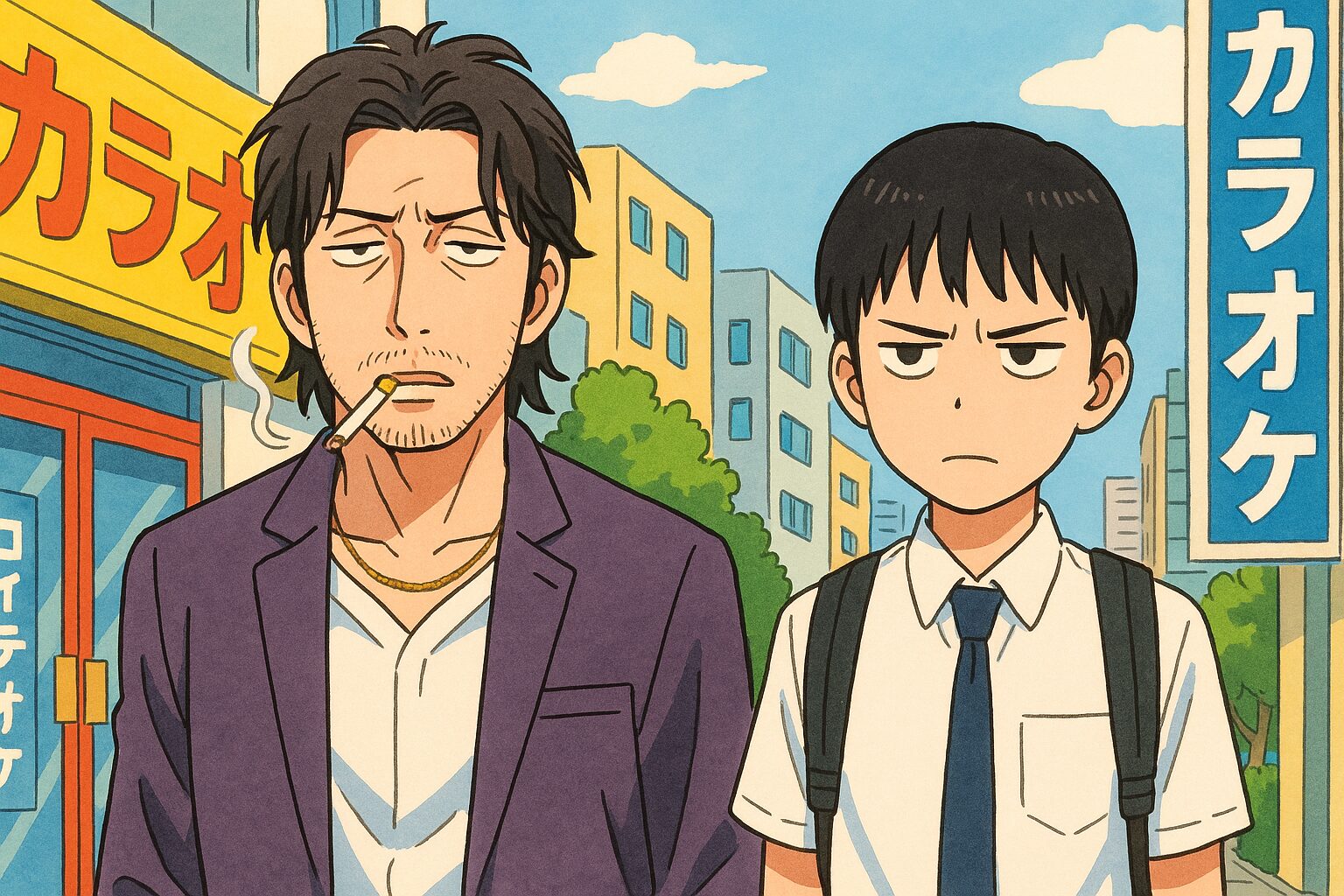

『カラオケ行こ!』は、ヤクザの男と中学生の少年が“カラオケ”を通して奇妙な関係を築く、和山やま先生によるコメディ作品です。とはいえ、その見た目の奇抜さやギャグ的な導入とは裏腹に、読み進めるほどに静かで繊細な人間ドラマが胸に迫ります。単行本は2020年にKADOKAWAより発売され、2024年には綾野剛さん×齋藤潤さんによる実写映画化も実現。2025年には動画工房制作によるTVアニメも放送予定と、静かながら確実に熱を帯びた広がりを見せています。

本作の中心は、ヤクザ・成田狂児と、合唱部部長の中学生・岡聡実。この二人、年齢も立場も全く噛み合わないはずなのに、なぜか“ズレたまま噛み合っていく”絶妙な関係が築かれていきます。狂児は組内カラオケ大会で「歌が下手だと刺青を入れられる」という異常な掟に苦しみ、どうしても上手く歌いたいと願い、聡実に歌唱指導を頼むところから物語が始まります。

一見コミカルな設定ながら、そこに描かれるのは「立場の違う他者と、どう関係を築いていくか」という現代的な問い。狂児の不器用さ、聡実の冷静さ、そして徐々に育まれる信頼関係──そのすべてが、あまりに自然な会話と“静かな描写”で積み上げられていきます。ギャグとヒューマンの境界線を溶かすような物語展開は、まさに和山やま作品の真骨頂です。

私自身、最初は「ヤクザ×中学生」の字面に完全に身構えていたんですが、気づけばページをめくる手が止まらなくなっていました。どこにも派手な演出はないのに、心の奥底でじんわり染みてくる。こういう作品こそ、今の時代にこそ求められている“関係性の物語”なのかもしれません。

実写映画版では、綾野剛さんの“飄々としつつもどこか切なさのにじむ”演技が大絶賛され、岡聡実役の齋藤潤さんの自然体な演技も話題に。映画で初めて作品に触れた人の多くが、原作へと手を伸ばす“逆流現象”が起きたのも、この関係性の深さが根底にあるからだと感じます。

ちなみにこの作品、続編として描かれた『ファミレス行こ。』も含めて、セリフの間や沈黙、表情の“余白”がとても大切にされています。そう、読者に委ねられた“感情の余白”こそが、キャラと物語を何倍にも深く感じさせてくれるんです。

カラオケ大会、刺青、そして「歌下手王」──異様なルールの真意

『カラオケ行こ!』に登場する「歌下手王」という異様な設定──これは、四代目祭林組内で毎年行われるカラオケ大会において、最も歌が下手だった者が“背中に新しい刺青を入れられる”という恐るべきルールのことです。これが、狂児というキャラの行動の原点。彼は自らのプライドでも美学でもなく、ただ“刺青を回避したい”という一心で歌唱力の向上を目指し、聡実に助けを求めるのです。

ここで重要なのは、このルールがただのギャグ設定として存在していないということ。むしろ、この“理不尽すぎる掟”があるからこそ、狂児の人間味や弱さがあぶり出され、物語のトーンが単なるコメディにとどまらなくなる。刺青=社会的な烙印、という比喩的な重さを感じさせるこの設定が、実は作品全体の“影”として機能しているのです。

また、「歌下手王」という言葉の裏に潜むのは、“他人に評価されること”の恐怖。ヤクザという一見恐れられる立場にありながら、評価されることに怯える狂児の姿は、どこか現代の私たちにも通じるものがあります。誰かの基準で測られたくない、でも逃れられない──その葛藤を、カラオケという日常的でポップな舞台で描くことに、この作品の意外性と深さがあります。

筆者としても、この“ヤクザが歌を本気で練習する”というだけで笑える設定を、ここまで切実に描き切る力量に脱帽しました。そして何より、狂児の「もう入れたくないんだよ、背中に」は、読んだ人の心をすっと抉る。笑わせておいて、最後にはちゃんと“刺す”。それが『カラオケ行こ!』の構造美なのだと思います。

だからこそ、この物語は一度読んだら終わりじゃない。読むたびに、“狂児にとってのカラオケ”の意味が少しずつ変わって見えてくる。彼にとっての“歌”とは何か──その問いは、この記事を読んでくれているあなたの中にも、きっと何かを残すはずです。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

“元4番”の正体とは?狂児のキャラ設定に仕掛けられた伏線

狂児の過去と“元4番”の意味を読み解くための手がかり

『カラオケ行こ!』という異色のコメディに登場するヤクザ、成田狂児。その肩書や立場に加え、ファンの間で長らく囁かれてきたのが、“元4番”というワードに隠された意味です。公式なセリフや描写として明言されてはいないものの、狂児の過去や背景に言及する場面で、この「4番」というキーワードが浮かび上がってきます。はたして、これは単なる偶然の一致なのか、それとも作品の構造に関わる深層的な伏線なのか。

まず、“4番”という表現で連想されるのは、野球における「4番打者」、つまりチームの中心、エース的存在です。狂児がかつて何らかの“中心”であったことを示す示唆的なワードであると考えると、今の彼の不器用な姿とのギャップが、逆に非常にリアルに響いてきます。強面で、口数は少なく、それでいてどこか情に厚い──そんな狂児の人物像の中に、かつての“輝き”や“自信”の名残がほのかに感じ取れるのです。

一部のファンの間では、“元4番”=「かつての野球部出身者」という説もあり、過去に何らかの挫折や事件を経て現在の道(ヤクザ)に進んだというバックストーリーが推測されています。こうした非公式な情報が読者に共有されていく過程自体が、この作品の余白の大きさ、読者参加型の読解の面白さを物語っているとも言えるでしょう。

さらに考察を進めると、「4番打者だった者が、今や歌下手で刺青の危機に怯える」という現在の状況自体が、狂児の“人生の落差”を象徴しているようにも見えます。つまり、元4番=過去の栄光、現在の狂児=転落後の姿。その対比が物語全体の底流に流れているとすれば、この作品のユーモアと哀しみは、もっと深く、もっと重層的なものとして捉え直す必要があるはずです。

私がこの設定を知ったとき、「ああ、狂児って“過去を語らない男”なんだな」と強く感じました。あえて語らない過去、あえて描かれない背景──でも、読者は確かにそれを“感じてしまう”。そんな読者の想像力を信頼する構造が、この作品の知的で優しいところだと思うんです。

「野球部の4番打者」説と“喪失”が象徴する人生の断絶

“元4番”というキーワードをさらに掘り下げていくと、そこには「喪失」の物語が浮かび上がってきます。たとえば、野球部の4番打者であった人物が、怪我や事件でその道を閉ざされ、結果的に“暴力”の世界へと進んでしまったとしたら──そこには、ただの転落ではない、人生の断絶があるはずです。

『カラオケ行こ!』という作品の中で、狂児は歌に対して本気になります。ふざけているように見えて、本気で歌を練習し、指導を受け、発声練習にも取り組む。そこには、“過去に失った何かを取り戻したい”という渇望が垣間見えるのです。かつての4番が、再び“自分を信じたい”と願う姿──それが、カラオケという軽やかな舞台で描かれていることのギャップにこそ、この作品の奥行きがあります。

一方で、“4番”という言葉は野球だけでなく、他の文脈──たとえば少年院の収容番号や、ヤクザ内での序列的な番号など、さまざまな象徴性を含んでいる可能性も否定できません。和山やま先生の作風を考えると、明確に語らないことで想像の余地を広げ、読者自身に“意味づけさせる”意図すら感じるのです。

この喪失の物語が持つ力は、岡聡実という中学生キャラとの対比によってさらに増幅します。未来を持つ少年と、過去を持つ男。新しい声を得ようとする者と、かつて声を失った者。その交差点に立つ“元4番の男”──彼の一挙手一投足が、どこか胸に迫るのは、そんな構造的な陰影があるからこそなのです。

読後、私はひとつのページにただ“立ち尽くして”しまいました。そこには何も説明がないのに、確かに狂児の過去と“今”が刻まれている。だから思うんです。この作品は、台詞じゃなく“沈黙”で語ってくる。狂児が“元4番”だったのかどうかは、読者の目と心で確かめるべき問いなのだ、と。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

中学生・岡聡実というキャラのリアルさが生む共鳴

変声期・合唱部・毒舌──“普通”じゃない主人公の魅力

『カラオケ行こ!』のもうひとりの主役──中学3年生、岡聡実。この名前を一度聞いたら、たぶん忘れられない。なぜなら、彼のキャラクターは“いまどきの少年”のリアルを、そのまま物語に投影しているからです。変声期という微妙な時期に、合唱部の部長としてプレッシャーと向き合いながら、冷静かつ毒舌、でもどこか繊細──そんな多層的な人物像が、わずか数十ページの原作でも見事に立ち上がっている。

聡実は、いわゆる“陽キャ”でもなければ、わかりやすく落ちこぼれているわけでもない。でも、彼の中には常に「違和感」がある。その違和感は、声が変わることへの戸惑いだったり、大人への不信感だったり、自分の中の正義感だったり──読者である私たちが思春期に感じた“言語化できない感情”そのものなんですよね。

彼の口から飛び出す「それ、意味ありますか?」という冷静な一言に、思わずドキッとするのは、彼が“ただの中学生”以上の視座を持っているから。しかもその反面、「合唱コンクールには絶対出たい」と真剣に思っていたり、変声期の悩みに不安げになったり、ちゃんと“年相応の脆さ”も残している。そこがたまらなくリアルで、だからこそ共鳴する。

この“ちぐはぐな成熟度”こそが、岡聡実というキャラの最大の魅力です。実写映画では齋藤潤さんが演じ、その自然体の演技が話題に。彼の無表情の奥に宿る“言葉にならない熱量”は、まさに原作の空気感をそのまま再現していたと感じました。

中学生である聡実が、なぜかヤクザに物怖じしない。むしろ「あなた、頭おかしいんですか?」とまで言ってのける。そうした冷めた視線と、大切なものへの情熱──その両方が同時に存在するからこそ、彼のキャラクターは決して漫画的ではなく、生きた人間として私たちの前に立ち上がってくるのです。

狂児との関係性が描く“歪だけどまっすぐな成長物語”

『カラオケ行こ!』がただのギャグ作品では終わらない最大の理由──それは、この“中学生とヤクザ”という一見ミスマッチな関係性が、結果として互いの人生を少しだけ変える“成長物語”として成立しているからです。岡聡実と成田狂児、最初は明確に“取引関係”だったこの二人の間に、いつしか奇妙な共感と信頼が生まれていく。その過程が、まるで水が染みこむように、じんわりと読者の心に入り込んでくる。

はじめは嫌々付き合っていた聡実ですが、狂児の一生懸命な姿を見て、少しずつ態度が変わっていく。その変化は劇的ではないけれど、たとえば「歌い方を考えるときに、あなたの性格を想像する」といった台詞の中に、小さな共感の芽が見え隠れします。聡実は狂児を「理解はできないけど、関心はある」というスタンスで見つめている。その距離感が妙にリアルで、むしろ親密に感じられる。

そして、狂児の側にも変化が訪れます。彼は聡実の真剣さや助言に触れることで、単なる“刺青回避のための歌練習”から一歩踏み出し、少しずつ“自分の声”に向き合っていくようになる。これはまさに、感情のキャッチボール。そしてその中心にあるのは、「伝える」ことへの誠実さ──歌という手段が、彼らを繋げていく。

この関係性、じつは「親子」でも「師弟」でも「友達」でもない。言うなれば“関係性の宙吊り”とも呼べるような、定義されない繋がり。でもそれが逆に、現代の人間関係にとってとてもリアルなんですよね。「立場とか年齢とか、そういうラベルではなく、目の前の人とどう向き合うか」──そんな問いかけが、ふたりの交流を通して浮かび上がってきます。

私がいちばん好きなシーンは、ふたりが並んでカラオケ店のソファに座っているところ。何も起きてないのに、何かが確かに“通じている”空気。あの無言の一コマこそが、この作品の核なんだと思っています。岡聡実と成田狂児──このふたりの間に流れる時間を体感するためだけでも、この作品を読む価値があると、私は本気で思っています。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

映画・アニメでは描かれない?原作でしか見えない心の機微

原作1巻の“間”と“静けさ”が語る、セリフの裏の感情

『カラオケ行こ!』の最大の魅力──それは、派手な演出ではなく、行間と余白で“語る”ことにあります。2020年に発売された原作単行本(全1巻)は、ページ数こそ少なめですが、その一枚一枚に込められた“静けさの重み”がすごい。これはもう、ただのコメディじゃない。セリフの少なさすら演出として成立していて、その“沈黙”がキャラクターの心情を雄弁に語るんです。

たとえば、成田狂児がカラオケ練習の最中にふと黙り込む場面。その数コマの間に、何が起きているのか──読者はそれをセリフじゃなく“表情”と“間”から読み取るしかありません。でも、それがあるからこそ、彼の抱える焦燥や諦め、あるいは無言の誠実さが、痛いほど伝わってくる。

岡聡実の表情もまた、セリフより多くを物語る存在です。鋭い目つき、眉の僅かな動き、頬の陰影──そんな微細な描写が、彼の心の揺らぎを映し出しています。映画やアニメでは尺や動きの制限上、どうしても言葉や演出で“わかりやすく伝える”必要が出てきますが、原作ではむしろ“わかりにくさ”そのものが魅力になっている。

和山やま先生の構図は、しばしば「引きの絵」でキャラを遠くから描きます。これはまるでドキュメンタリーのような視点。感情のピークすら遠くから“そっと覗く”ような距離感で見せてくるのが、逆にリアルで生々しい。この手法が、キャラの感情を読者に“委ねる”設計になっていて、本当に何度も読み返したくなるんです。

私が特に印象に残っているのは、狂児が黙って水を飲むだけのシーン。文字にするとそれだけ。でも、そこには彼の緊張、不安、決意、全部が詰まっている。そんな場面が至るところに散りばめられていて、「ああ、これは絶対に漫画でしか表現できない世界だな」と思いました。

“おまけページ”の一言が暴く、狂児の本音とその背景

そしてもうひとつ、原作を読むことでしか出会えない“ご褒美”があるんです──それが、巻末に掲載されている「おまけページ」。この短い補足パート、侮るなかれ。たった一言で、キャラの見え方が180度変わる破壊力を持っているんです。

たとえば、あるページで狂児がポツリと漏らす「昔は俺も…」という独白。たったそれだけで、彼にどれだけの“過去”があるのか、どんな“失ったもの”があるのか、想像が一気に膨らむ。これはもう、ただのキャラ設定じゃない。物語として“伏線”なんですよ。

こうした“ちょっとした描写”の中に、狂児の本音や岡聡実への感情、あるいは自分自身への嫌悪と再生の兆しが織り込まれているのが本当に巧み。アニメや映画は映像としての完成度は高いですが、この“断片から想像させる構造”を味わえるのは、やはり原作だけです。

特に注目したいのは、読者にしか見えない“狂児の照れ”の描写。人前では決して見せないけれど、独りの時間でふと漏れる苦笑いや照れ笑いが、「彼もまた普通の人間なんだ」と気づかせてくれる。その人間味が、この作品のトーンを大きく変えているんですよね。

そして忘れてはいけないのが、“おまけページ”の存在が原作と読者の“距離感”をぐっと縮めてくれること。まるで作者の耳打ちを聞いているかのような、親密さ。この感覚は、アニメや映画のように“多くの目で共有される場”では味わえない、密やかな読書体験の醍醐味なんです。

だからこそ私は断言します──『カラオケ行こ!』という作品を本当に“理解したい”なら、原作を手に取るしかない。おまけページの一言で、あなたの中のキャラ像がきっと変わる。その瞬間こそが、この作品の真骨頂なんです。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

『カラオケ行こ!』を深掘ると見えてくる現代的な人間関係

「他者との距離感」が生む不器用な共感の構造

『カラオケ行こ!』を読んでいて何度も感じたのが、「この作品、他人との距離感の描き方が異様にうまいな」ということ。ヤクザ×中学生という極端な設定にも関わらず、どこか身近に感じてしまうのは、彼らの“他人との付き合い方”が、現代の私たちの感覚に限りなく近いからだと思います。

たとえば、狂児は人と深く関わりたくないタイプ。過去の何かに傷ついているのか、それとも単に不器用なだけなのかは明示されませんが、とにかく“壁”を作るのがうまい。でも、その壁の向こうで誰よりも他人を気にしている──そういう人物です。

一方、岡聡実もまた“人との間合い”を測るのが極端に上手い。でもそれは、近づきたくないからじゃない。むしろ「これ以上踏み込んだら、自分も相手も傷つける」と知っているからこそ、慎重なんです。この、互いに距離を保ちつつも、じわじわと歩み寄っていく感じ──まさに現代的な共感構造だなと感じました。

この作品における共感って、いわゆる「わかる!」というものじゃないんですよね。「わかる」と言えないけど、なんか引っかかる。その微妙な共振が、読む人の心にずっと残る。しかもそれが、カラオケという一見軽いテーマを通して描かれていることが、また秀逸なんです。

人との距離感に悩む人は多いと思います。無理に仲良くなろうとする必要はないけれど、かといって完全に切り離すこともできない。『カラオケ行こ!』は、そんな“人とどう付き合うか”という問いを、笑いながら、でも確実に心に刺さる形で提示してくる作品です。

続編『ファミレス行こ。』との連関で見える関係の変化

この“人間関係の距離感”というテーマは、実は続編の『ファミレス行こ。』でも引き継がれています。こちらは『カラオケ行こ!』のその後を描いた物語で、岡聡実と、今度は別の“大人”との関係性が中心になります。が、前作を読んでいると、そこに狂児の影や影響が見え隠れする構造になっているのが面白い。

『ファミレス行こ。』では、岡聡実が「他人とどう接するか」に対するスタンスが微妙に変化していることに気づきます。それは、明らかに狂児との出会いが影響している。直接的に語られはしませんが、「あのとき、ああいう人に出会ったから、今こう考えられるようになったんだろうな」と想像させる余地がある。

つまり、『カラオケ行こ!』で築かれた不器用な関係性は、一度限りの奇跡ではなく、キャラクターの“その後”にまで影響を及ぼしているのです。この積み重ねがあるからこそ、読者は聡実の成長や変化を“自分ごと”として追いかけたくなる。そしてそれが、“続編も読みたい”という感情に自然につながっていく。

ちなみに『ファミレス行こ。』の中でも、会話のテンポや感情の“ズレ”が生む緊張感は健在。狂児ほどのインパクトあるキャラはいないけれど、そのぶん岡聡実自身の感情の動きがより丁寧に描かれています。こうやって、“一度限りでは終わらない関係”を描き続けてくれるところに、和山やま作品の奥行きがあるんですよね。

私としては、『カラオケ行こ!』で感動した人には絶対に『ファミレス行こ。』も読んでほしい。なぜなら、“人間関係ってこうやって続いていくんだ”という、淡くて確かな余韻をくれるから。あの物語は、狂児のいない場所でも、彼の存在が確かに残っていると証明してくれる続編なんです。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

“読むと損しない”理由まとめと、原作を読む最適タイミング

映画ではカットされた伏線の回収ポイントとは?

『カラオケ行こ!』の実写映画は、綾野剛さんと齋藤潤さんという絶妙なキャスティングによって話題を呼びました。脚本は野木亜紀子さん、監督は山下敦弘さん──制作陣も間違いなし。けれど、原作ファンとして強く言いたいのは、「映画はあくまで入り口」だということ。というのも、映画では尺の都合上、“ごっそり削られた伏線”が確実に存在するからです。

具体的に言うと、狂児の過去に関する描写や、岡聡実の“合唱部”という設定の深堀りは、映画ではかなりあっさりと処理されています。これはやむを得ない部分でもあるのですが、原作を読んでから映画を見返すと、「このセリフ、実はこんな意味だったのか」と気づける箇所がいくつもあります。いわば、映画は“ダイジェスト版のライブ演奏”、原作は“スタジオ録音のアルバム”という違いでしょうか。

たとえば、狂児が「歌が下手だと刺青を入れられる」と言ったときの表情──原作では、その言葉の裏にある屈辱や恐怖が、表情の描写や間の取り方によって丁寧に補完されています。映画ではそこまで深くは描けません。だからこそ、原作でしか味わえない“言葉の重さ”があるんです。

また、岡聡実が狂児の歌声を初めて聴いたときのリアクションや、発声練習の細かなニュアンスも、原作では繊細に描かれています。映画を観た人が「なんとなく笑えた、なんとなく感動した」で終わってしまうのは、本当にもったいない。原作には、“なんとなく”を“確信”に変える説得力があります。

私としては、映画を観て「いい話だったな」と思った人にこそ、「その気持ち、まだ完成してませんよ」と伝えたい。原作を読むことで、初めてこの物語の輪郭が“完全な形”で浮かび上がるんです。だからぜひ、映画の余韻が残っているうちに、原作1巻を手に取ってみてください。

どこで読むべき?単行本1巻+続編の“必読構成”

『カラオケ行こ!』の原作は、KADOKAWAから発売されたビームコミックス全1巻のみ。収録話数も少なく、文字通り“一気読みできる”ボリュームですが、その短さの中にびっしりと詰め込まれた情報量と感情の濃度は、ちょっと尋常じゃありません。

しかも、原作には“おまけページ”や“裏設定”のような描写が散りばめられていて、キャラクターの印象が大きく変わる補助線の役割を果たしています。これがまた、読者にとってはご褒美みたいなもの。たった1巻でここまで心を揺さぶられる作品は、なかなかありません。

そして、原作を読んだあとにぜひ続けて読んでほしいのが、続編の『ファミレス行こ。』。こちらは『カラオケ行こ!』とは直接的なつながりはないものの、岡聡実の“その後”が描かれている貴重な補完作です。タイトルの通り、今度はファミレスが舞台になり、大人との会話劇を中心に構成されています。

読者として驚かされるのは、狂児が直接登場しないにも関わらず、どこかに“彼の影”が感じられること。岡聡実というキャラクターが変わっていく過程を観察する中で、「ああ、あの出会いが確かに彼に影響を与えていたんだな」と自然に思えてしまう──この連環構造がたまらないんです。

読む順番としては、映画→原作→続編という流れもアリですが、筆者としては「原作→映画→続編」がいちばんおすすめ。なぜなら、原作でしっかりとキャラの輪郭を掴んだうえで映画を観ると、俳優陣の演技が“どれだけ原作を咀嚼しているか”まで楽しめるから。逆に、映画だけで満足してしまうと、もったいないほどの情報が抜け落ちてしまう。

要するに──この物語を“体感”として楽しむには、やっぱり原作が不可欠です。そして、それを読んだうえで続編を追えば、きっとあなたも『カラオケ行こ!』の世界から抜け出せなくなります。そう、私がそうだったように。

- 『カラオケ行こ!』はヤクザ×中学生という異色の組み合わせが“リアルな共感”を生む名作だった

- “元4番”というキーワードが、狂児の過去と喪失を象徴する伏線として深く機能している

- 中学生・岡聡実のリアルすぎる感情表現が、読む者の心に“思春期の記憶”をよみがえらせる

- 原作でしか描かれない“静けさと間”の美学が、映画やアニメでは味わえない余白を与えてくれる

- 原作1巻+続編『ファミレス行こ。』を読むことで、キャラの“その後”まで感情を追体験できる

コメント