ほんの小さなアイテムが、心にじんわり染みる瞬間ってありませんか?

映画『カラオケ行こ!』の中でも、ひときわ印象的に描かれる「元気お守り」。それはただの小道具ではなく、キャラたちの“絆”や“思いやり”が宿った象徴として、観る者の胸を打ちます。

なぜあの場面で、彼はお守りを渡したのか? なぜその描写が、あんなにもリアルに心を揺らしたのか?

この記事では、『カラオケ行こ!』の“元気お守り”に込められた意味を、キャラクター心理や演出の意図まで深掘りしながら考察していきます。ちょっとした優しさの裏側にある、温かくて切ないドラマを、一緒に覗いてみませんか?

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

『カラオケ行こ!』とはどんな作品か

あらすじと世界観:思春期×ヤクザ×合唱コンクールという異色の化学反応

『カラオケ行こ!』は、和山やま先生による同名漫画を原作とした実写映画作品で、2024年1月に公開されました。物語の主人公は、合唱部の中学生・岡聡実(おか さとみ)。彼の前に突然現れたのは、なんと現役のヤクザ・成田狂児(なりた きょうじ)。

「歌がうまくなりたい」という成田の切実(かつ、ちょっとズレた)願いから、まさかの“ボイストレーニングの協力”を頼まれる聡実。こうして、全く交わるはずのなかった二人が、歌を通して奇妙な師弟関係を築いていきます。

物語の舞台は、どこか懐かしい昭和の街並みが残る地方都市。合唱コンクールという中学生活の一大イベントに向けて、声変わりや人間関係に揺れる聡実。そして、裏社会に生きながら「カラオケ大会で一位を取りたい」と願う成田。まるで噛み合わないはずの二人の思惑が、音楽という共通項で少しずつ重なっていく──。

“少年とヤクザ”というギャップに驚く人も多いでしょう。でもこの作品の核心は、世代も立場も超えて交差する「孤独」と「優しさ」なんです。しかも、声という誰もが持つ“パーソナルな楽器”を通じて、それぞれの人生がちょっとずつ変わっていく。その過程が、どこまでも瑞々しく、リアルで、愛おしい。

観ているうちに、「カラオケ行こ!」というタイトルの響きが、ただの誘い文句じゃなく、“心を開くための魔法の言葉”に聞こえてくる。この変化がたまらなく好きです。

そして、この独特な世界観にこそ、「元気お守り」のようなアイテムがとびきり映える。普通のドラマでは成立しないようなやりとりが、ここでは妙に説得力を持って届いてくる。それがこの作品の、最大の魔力かもしれません。

キャラの魅力と関係性:聡実と成田の絶妙な距離感が生むドラマ

主人公・聡実は、合唱部のソプラノパートを支える中学3年生。声変わりを控えた揺れる時期にいて、周囲との関係もどこか一歩引いたスタンス。そんな彼にとって、ヤクザの成田はまさに“想定外”の存在でした。

でも成田もまた、実は人との関係性に不器用な男。粗暴で無口、だけどどこか礼儀正しく、誠実。彼のキャラクターには、“怖さ”と“優しさ”が絶妙なバランスで共存しています。ふたりの会話は常にギリギリで、笑いの中に緊張が混ざる。でもそれが逆に、感情の機微を浮き彫りにするんです。

特に印象的なのは、“頼る”ことが苦手なふたりが、少しずつ相手に気を許していくプロセス。一緒にカラオケに行く中で、声を出すことの楽しさや、誰かに聴いてもらえる喜びがじわじわと伝わってくる。それは単なる歌の練習じゃなく、「君の声は、ちゃんと届いてるよ」っていう確認作業のようにも感じられます。

そして、“元気お守り”が登場することで、この関係性がひとつの「カタチ」を得る。物語の終盤、言葉にできない想いが、ひとつのお守りに込められる──そのシーンは本当に静かで、でも心がぎゅっと掴まれる瞬間でした。

友情とも家族とも違う、不思議で繊細なつながり。その距離感が、あまりにもリアルで、だからこそ観終わったあともずっと心に残るのだと思います。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

「元気お守り」とは何か?──その役割と意味をひもとく

あの小道具はどこで登場したか:重要シーンの文脈を追う

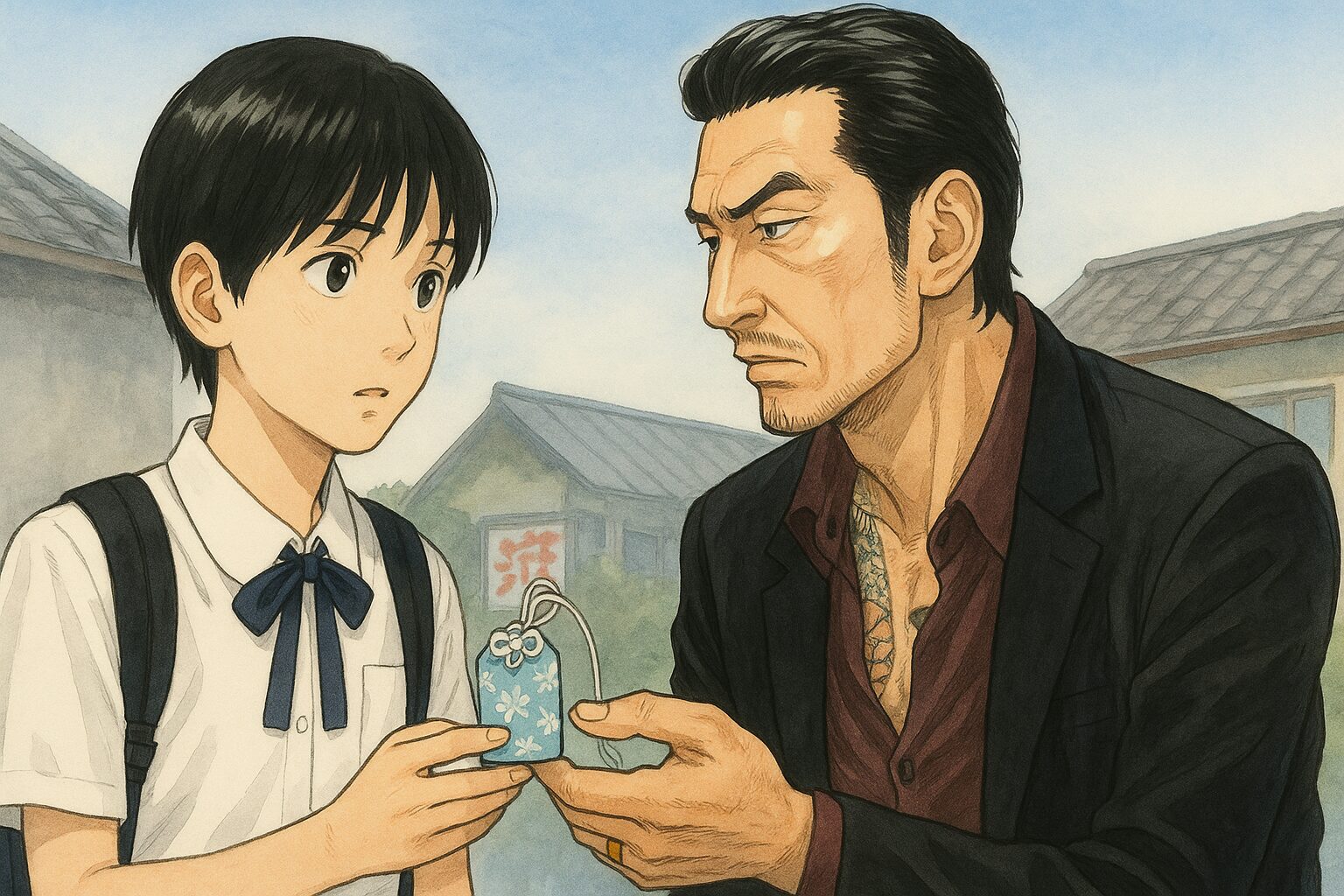

『カラオケ行こ!』の物語終盤、成田が聡実に渡した「元気お守り」。その登場は静かで、さりげなく、でも確実に胸を打つものでした。

お守りが初めて登場するのは、クライマックスに差し掛かったタイミング。物語全体が「声」と「関係性」の変化を描いてきたなかで、ついに成田が“言葉では言いにくい想い”を形にして差し出す──それがこの「元気お守り」だったんです。

それは何かの神社で買ったものでもなく、成田の不器用な手作りでもない。でも、“渡す”という行動そのものが、彼にとっては大きな勇気だったことが、演出や表情からじわじわ伝わってきます。手にした聡実も、ただ「ありがとう」と返すだけ。でもその一言に、すべてが詰まっていた。

このお守りは、ストーリーの“転機”であり、“着地”でもあるんですよね。二人の関係が、言葉を超えて確かにつながった証。その証拠が、小さな布袋にぎゅっと詰まっていたわけです。

まるで映画全体が、この「元気お守り」を渡すためにあったかのように思えるほど、意味深く、美しく、余韻を残す場面でした。

「元気お守り」が象徴するもの:信頼、応援、そして心の居場所

では、この「元気お守り」に込められた意味とは何だったのか。表面だけ見れば、ちょっとした“気遣い”や“贈り物”に見えるかもしれません。でも実際には、そのずっと奥に、ふたりの“生き方”や“変化”が滲み出ているのです。

まず第一に、このお守りは“信頼”の象徴。暴力や命令ではなく、「ちゃんと届いてほしい」と願って差し出したもの。それは、言葉よりもよほど誠実で、真っ直ぐなメッセージです。

さらに、“応援”の意味もあります。声変わりを前に不安を抱える聡実に対して、成田は何かしてあげたかった。でも歌の技術でも、人生経験でもない。彼ができるのは、自分なりの精一杯の「応援」を形にすることだった。それが「元気お守り」だったんです。

そしてもうひとつ重要なのは、“心の居場所”の提示。誰にも言えない不安や悩みを抱える聡実にとって、成田という存在は、少しずつ“避難所”になっていた。その最後のしるしとして、手元に残されたお守り──それは、もうひとりで抱えなくてもいいという無言のメッセージでした。

言葉で語られないからこそ、観ているこちらの心に深く残る。そんな繊細で、でも確かな意味が、この小さなお守りには宿っていました。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

キャラクター心理に迫る:なぜ「お守り」を渡したのか?

聡実の視点から見る「贈る」意味:言葉にできないエール

一見すると「元気お守り」を渡したのは成田の方ですが、視点を変えてみると、聡実の内面にもこの行為に通じる“贈る気持ち”があったように思えてなりません。というのも、聡実の心は物語の序盤からずっと、“自分をどう扱っていいのか”に悩んでいたからです。

彼は自分の声に自信を持てなくなっていて、仲間との距離感にも微妙なズレを感じていた。でも、成田という得体の知れない大人と関わる中で、少しずつ“自分の声が誰かに届く”という感覚を思い出していきます。

そしてお守りを受け取ったとき、聡実の目に浮かんだのは驚きでも感動でもなく、穏やかな“肯定”の表情でした。それは、「自分も誰かの役に立てたかもしれない」という、小さくて、でも大きな自信。

このとき彼の内側では、ただ“もらった”のではなく、“受け取ることを通して自分を差し出していた”んです。言い換えれば、「ありがとう」を伝えることそのものが、聡実から成田へのエールだったんじゃないかと思うんですよね。

だからこそこのシーンは、誰かに何かを“贈る”という行為が、必ずしも物理的な手渡しではなく、心の往復によって成立するんだということを教えてくれます。

成田の視点から見る「受け取る」意味:暴力とは違うつながり

一方の成田にとって、「元気お守り」を渡すという行為は、自分の人生の中でもかなり異質な、そして覚悟のいる行動だったのではないでしょうか。

彼はヤクザという暴力を背景にした世界に生き、常に“奪う側”として立ってきた人間です。そんな男が、誰かに向けて手を差し出す。それも、傷つけるためじゃなく、“力を与えよう”とする目的で──。

この場面に漂う空気は、どこか神聖ですらあります。成田は、聡実に助けられたことを、口に出すことはありません。でもその不器用な感謝の形が、「元気お守り」なんですよね。

そしてそれを渡すことで、自分が変わってしまったこと、変わりたかったことを、初めて受け入れたようにも見えるんです。暴力ではない、新しいつながり方。怒鳴らず、脅さず、ただ手渡す。それは、彼にとって“暴力を持たない強さ”を初めて使った瞬間でした。

だから成田にとってこのお守りは、“与える”こと以上に、“受け取る覚悟”の象徴だったのかもしれません。聡実の真っ直ぐな視線に対して、ようやく自分も“人間”として立てた。その気づきが、あの静かな手渡しにすべて詰まっていました。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

原作と映画での違い:お守りの描写とニュアンスを比較

原作漫画における“余白”の力:セリフの行間にある優しさ

和山やま先生の原作漫画『カラオケ行こ!』には、独特の“間”と“静けさ”が存在しています。セリフの少なさ、登場人物の表情の曖昧さ、そして余白の使い方。これらすべてが、作品全体に温度を宿しているんですよね。

特に「元気お守り」が描かれるくだりは、原作では台詞も演出も最小限。成田が聡実にそっと渡すだけで、そこに言葉はほとんどありません。でもその「何も語らなさ」が、かえって観る側の想像力を刺激してくるんです。

彼らが本当に伝えたかったことは、文字になっていない。だけどページをめくる指先に、その想いが残る──。それが和山やま作品の魔力だと思います。

また、漫画ではお守り自体のデザインや色も控えめに描かれていて、「なんの変哲もない」ことが逆にリアル。これは“特別なものを持ち上げすぎない”という、和山作品の美学とも言えるんじゃないでしょうか。

そしてこの演出だからこそ、読者自身が「このお守りには何が込められていたんだろう?」と、自分なりに意味を補完することになる。それって、めちゃくちゃ贅沢な体験だなと思うんです。

映画演出の巧みさ:小道具に宿る感情をどう描いたか

一方、実写映画版『カラオケ行こ!』では、あの「元気お守り」の描写がぐっと明瞭になっています。色、素材、サイズ──ビジュアルで観客に一目で伝わるように設計されているのが印象的でした。

成田役の綾野剛さんは、目線の動きや指先の震え、声のトーンまで繊細にコントロールしながら、この小道具を渡すシーンを演じています。あのわずか数十秒に、彼のキャラのすべてが凝縮されていたと言っても過言じゃない。

そして聡実役・齋藤潤さんのリアクションも、また絶妙。ほんの少しだけ眉が上がって、頷き、目を伏せる。その“受け取った”という実感が、ただの演技じゃなく、観る側の身体にも染みてくるような感覚がありました。

映画では、音楽や照明、カメラワークが絶妙に絡んでいて、「言葉にできない空気感」をしっかりと形にしているんです。だからこそ、お守りが出てくるたった一場面が、物語全体の余韻として心に残る。

漫画の“余白”に対して、映画の“濃度”。表現の方向性は違えど、どちらも「元気お守り」の持つ“ささやかだけど確かな感情”を大切にすくい取っている。そのバランス感覚が、この作品の多層的な魅力を引き立てています。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

「元気お守り」が語るもの──観た人の心に残る理由

感情の共鳴とカタルシス:日常のなかの小さなドラマ

『カラオケ行こ!』という作品の魅力って、ド派手な展開でも泣き叫ぶ演出でもないんですよね。むしろ逆で、“何も起きない”ような日常の隙間にある感情が、ふとした瞬間に膨らんで、観ている私たちの心にそっと触れてくる。

その象徴が「元気お守り」でした。たった一度の手渡し、たったひとつの小道具。でもそこに込められた感情は、観る者それぞれの記憶や体験に重なって、驚くほどリアルに感じられるんです。

たとえば、「何かしてあげたいけど、言葉にできない」瞬間。誰もが一度は感じたことのある、あの不器用な優しさ。あるいは、「自分なんかがもらっていいのかな」と戸惑う気持ち──そういった繊細な情感を、このお守りはまるごと受け止めてくれるんですよ。

だからこそ、「元気お守り」のシーンは、ただのアイテム描写じゃなく、“感情のクライマックス”になっていたんだと思います。涙が出るような演出じゃないのに、観終わったあと、じわじわと胸が熱くなる。その静かなカタルシスこそ、『カラオケ行こ!』ならではの魔法です。

これは物語を見届けた“読者”や“観客”自身の中で完成するドラマ──「このお守り、きっと自分にも必要だったのかも」と、そっと思える瞬間に心が震えるんですよね。

“自分にもある”と思えるリアルさ:だからこそ忘れられない

「元気お守り」が心に残る最大の理由。それは、“自分にも思い当たる瞬間がある”というリアリティにあります。特別なドラマチックさがなくても、小さな優しさって、人生の中で何度か受け取ってきたはずなんですよ。

たとえば、ふと机の上に置かれていたメモ、手渡された飴玉、疲れてるときにかけられた「大丈夫?」の一言。そんなささやかな記憶たちが、「元気お守り」を通じて一気によみがえる感覚がある。

そして、その“何気なさ”こそが、心の奥に深く残るんです。忘れた頃にふと思い出す、でも忘れたくない。そんな感情の残り香が、この小道具には詰まっているんですよね。

映画や漫画の世界だとわかっていても、「こういうの、あるよな……」って自然に共感できる。そのリアリティがあるからこそ、“ファンタジー”じゃ終わらない。観たあと、自分の過去をもう一度優しくなぞりたくなる。そんな感覚に包まれる。

そしてなにより、この「元気お守り」は、誰かの物語ではなく、“自分自身の物語の一部”になっていくんです。それが、忘れられない理由。その温もりが、作品を超えて、私たちの人生にも溶け込んでくる──。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

考察まとめと原作誘導の余韻

この記事で読み解いたことのおさらい

ここまで『カラオケ行こ!』に登場する「元気お守り」という小道具を軸に、物語の核心にあるキャラクターの心情や関係性、演出の妙について深掘りしてきました。

この“お守り”は単なる小物ではなく、聡実と成田という異なる世界に生きるふたりが、言葉にできない想いを交わした“感情の媒体”でした。そして、その存在が描かれることによって、物語のラストがぐっとリアルで温かいものとして胸に残る──。

原作漫画では、セリフや描写を極限まで削った“余白”によって、読者自身の感情を投影できるように設計されており、映画では逆に、俳優の繊細な表情と演出で“視覚的な温度”を立ち上げています。

つまり、「元気お守り」は観る媒体によってその意味が微妙に変わる。でもどちらにせよ、その本質にあるのは“優しさ”と“信頼”という、とても静かで、でも確かな感情。

こうした考察を通して、作品の表層だけでなく、その奥に流れる“物語の温度”に気づけたなら──それが筆者として何より嬉しいです。

原作でしか味わえない“本当の温度”とは?

ここまで読んでくださった方にこそ、あらためて強く伝えたいことがあります。それは、原作漫画『カラオケ行こ!』にしかない“静けさの力”を、ぜひ味わってほしいということ。

映画版ではたしかに、キャラクターの表情や音楽の演出が感情をくっきり浮かび上がらせてくれました。でも原作には、「何も語らないことで語る」という稀有な力があります。

セリフの余白、間のとり方、コマ割りの緩やかさ。そのすべてが、読み手の内側をやさしくノックしてくるんですよね。「このページ、何気ないのに涙が出るな」って思ったら、それはきっと、お守りに込められた感情に、あなた自身の記憶が重なった証です。

さらに、巻末のあとがきや1コマの挿絵など、アニメや映画では絶対に描かれない“作家の息遣い”が原作には詰まっています。だからこそ、「カラオケ行こ!」の本当の温度に触れるためには、やっぱり原作を開いてみることをおすすめしたい。

あの小さな「元気お守り」に、自分だけの意味を重ねてみる──きっと、それがこの作品と長く付き合っていくための、いちばん幸せな方法なんじゃないかと、僕は思います。

- 『カラオケ行こ!』は、少年とヤクザが歌を通じて心を交わす異色の人間ドラマ

- 「元気お守り」はキャラ同士の信頼と変化を象徴する、小さくて深い小道具だった

- 成田と聡実、それぞれの視点から“贈る”意味と“受け取る”意味を丁寧に読み解いた

- 原作と映画で描写やニュアンスに違いがあり、媒体ごとに“心の温度”が変わるのも魅力

- 原作漫画でしか味わえない“余白の語り”があるからこそ、読むことで物語が深まる

コメント