読後に胸の奥がズンと重くなる、あの独特な“気持ち悪さ”──それが『タコピーの原罪』という作品の根幹にある感情だと思います。

この漫画、可愛いマスコットのような存在「タコピー」が登場する一方で、描かれるのは家庭崩壊・いじめ・自殺・倫理の崩壊といった、あまりにも過酷な現実。

一体なぜ、私たちはこの作品を「気持ち悪い」と感じるのか?そして、なぜそれでも目を逸らせないのか?

本記事では、『タコピーの原罪』の演出・構成・心理描写を相沢透の視点で徹底的に深掘りし、あの不快感の正体と“なぜ引き込まれるのか”を分析していきます。

読むことで、作品が仕掛けた〈感情の罠〉の構造が見えてくるはずです。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』が「気持ち悪い」と言われる理由

可愛さとのギャップで生じる不協和音

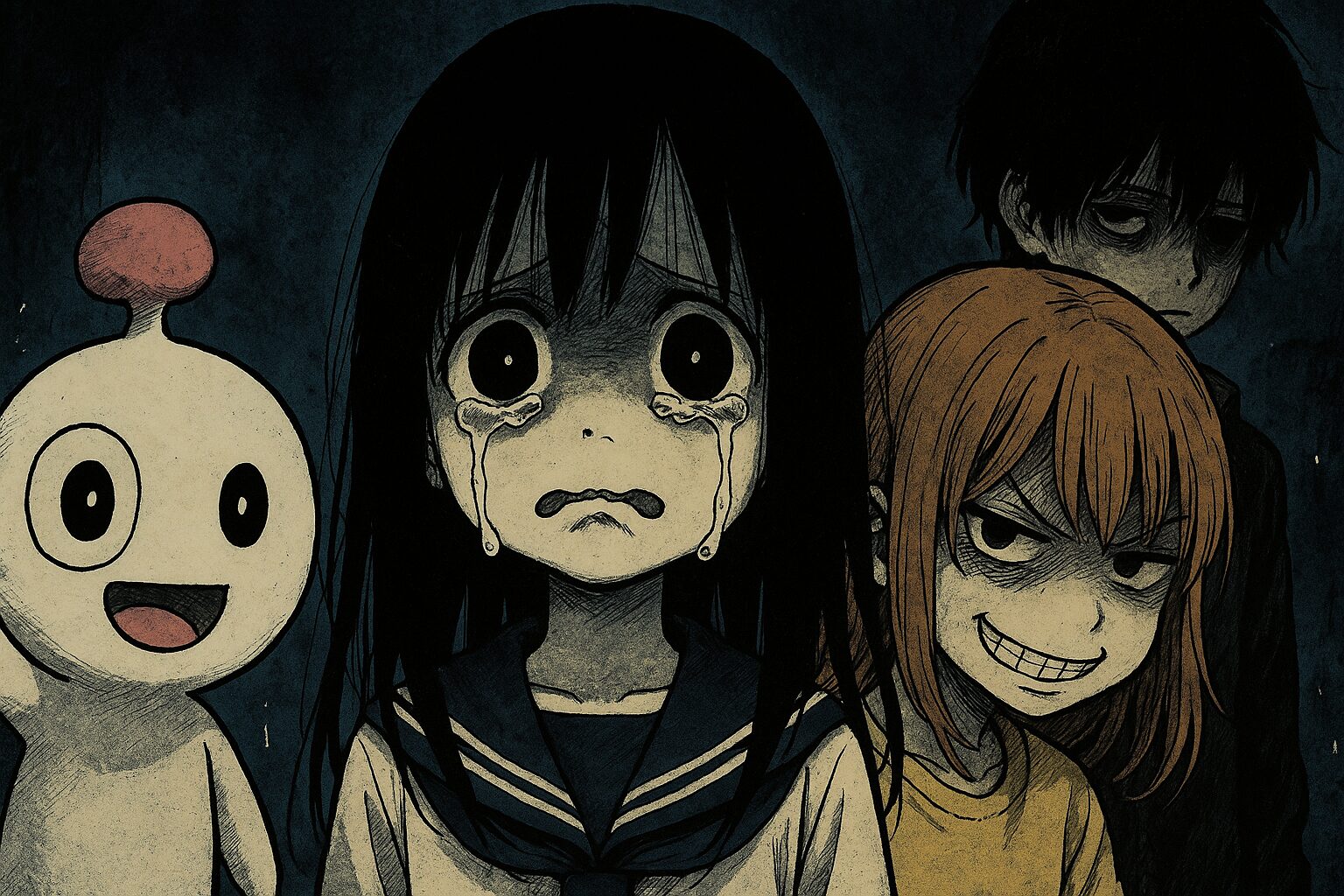

『タコピーの原罪』というタイトルを初めて目にしたとき、多くの読者が「ゆるいSFコメディかな?」という第一印象を持ったのではないでしょうか。実際、表紙や冒頭に登場するキャラクター「タコピー」は、まるで昭和の国民的キャラのような丸っこくて可愛いビジュアルをしており、子ども向け作品のようにさえ見えます。

しかしページをめくるごとに、その印象は根底から覆されていきます。学校での陰湿ないじめ、家庭でのネグレクト、母親の不在、そして子ども同士の殺意と死。目を疑うような出来事が、淡々と、むしろ冷ややかに描かれていく。そのギャップが、読者に強烈な“違和感”をもたらします。

この違和感こそが、『タコピーの原罪』が「気持ち悪い」と言われる最初の引き金になっていると感じます。見た目は可愛いのに、起きていることは地獄──まるで優しい声で罵倒されるような、脳が情報処理を拒むような混乱があるんです。

可愛らしさと残酷さ。この“ノイズのような感情のぶつかり合い”が作品全体に満ちていて、「何を信じていいのかわからない」という不安がじわじわと心に忍び込んでくる。それは単なるショッキングな展開ではなく、演出として計算された“違和感の演出”なのだと気づかされました。

私たちは「子ども向けの絵柄=安心して読める話」という固定観念を無意識に持っています。そこに強烈な現実の不条理が叩き込まれることで、そのギャップが“気持ち悪い”というかたちで表出する。これは“読者の内面との対話”を強く意識した物語設計と言えるでしょう。

読者の倫理観を揺さぶる描写の積み重ね

『タコピーの原罪』のもうひとつの不快さは、「善悪が一切通用しない」構造にあります。タコピーはハッピー星人として「みんなを幸せにしたい」と願って行動しますが、その行動は結果的に悲劇や破滅を招くことになります。

特に問題視されているのが、“タイムリープして過去をやり直す”という選択です。普通の物語なら、これが救済や希望の象徴として描かれるのですが、本作では「やり直し」のたびに倫理の崩壊が加速していきます。正しさとは何か?誰の幸せが正解なのか?読み進めるほどに、答えが曖昧になっていくんです。

さらに、登場人物たち──しずか、まりな、まりなの父親、しずかの母──彼らは皆、何かしらの“加害”や“被害”を背負っていますが、その関係性は一面的には切り取れません。読者が「このキャラは悪い」と単純に断じられないよう、あえてグレーな描写が重ねられているんですね。

このグレーさが、「どう感情移入していいかわからない」という感覚に繋がります。そしてそれが、心地よい共感やカタルシスを奪い、ただ不穏な空気だけを残す。その構造が「気持ち悪い」「読んでて辛い」といった反応を引き起こしているのだと思います。

私自身、初読時には「誰にも寄り添えない」空白感に打ちのめされました。でも、その空白こそが『タコピーの原罪』の狙いであり、読者を“物語の傍観者”から“当事者”に引きずり込むための仕掛けでもある──そんなふうに感じました。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

映像的な演出がもたらす心理的負荷

主観と客観の視点操作が生む不快感

『タコピーの原罪』が持つ“気持ち悪い”読後感は、ストーリーやキャラクター設定だけでなく、演出──とくに視点の操作──に大きな要因があります。これは漫画という媒体においても稀に見るほど巧妙で、しかも読者の心理に直接作用するものです。

代表的な場面として挙げられるのが、タワーマンションを見上げる構図と、そこに住む子どもの視点とのギャップです。例えば、まりな視点で描かれる「高層階から見下ろす風景」は、自分が優位に立っているという感覚を読者に印象づけるのですが、同じ場所をしずか視点で見ると、それはただの“手の届かない場所”になる。

このように、誰の視点で物語を捉えるかによって、同じ情景がまったく異なる意味を持つ──そして、そのたびに読者の感情が揺さぶられる。これはもう、ページをめくるたびに心がひっくり返されるような感覚なんです。

タコピー自身の視点もまた独特で、彼の目を通すと“人間の世界の残酷さ”が、異常に冷静な視座で描かれる。そのギャップが、あまりにもシュールで、だからこそ余計に怖い。これは、まさに“主観と客観のスイッチング”が不快感を生む装置として機能している証拠です。

筆者として特に興味深かったのは、「読者にすら立ち位置を与えない」演出構造です。登場人物に寄り添えば寄り添うほど、その視点が裏切られる──そんな読み心地の連続が、この作品を“安全地帯のない漫画”たらしめているのだと思います。

色彩と構図による“ズレ”の演出

漫画作品においてはモノクロが主流ですが、『タコピーの原罪』は色彩がないからこそ、“見えない色”を想像させるような構図設計に長けています。特に印象的なのが、人物の立ち位置や表情を見せずに状況だけを伝える“引きの構図”や、“表情だけにフォーカスした極端なクローズアップ”です。

これらの手法は、まるで映像作品のような“カメラワーク”を思わせます。視線の誘導やフレームの切り取り方が意図的で、読者の想像力を逆なでするんですね。「そこは見せないでくれ」「もっと全体像を見せて」と思わせながら、あえて“見せない選択”をする。その結果、余白に恐怖や不安が染み込んでくるんです。

色彩の話で言えば、コミックスのカラーページや扉絵では、意図的に明るすぎる色や異様に澄んだ空の描写が用いられます。これもまた、物語の中身との“ズレ”を際立たせ、不気味さを助長している。特にタコピーのデザインがカラフルであればあるほど、その背後にある惨劇が際立って見えるのです。

この“ズレ”の演出──見た目と中身の不協和音──は、先述した可愛さと残酷さのギャップと共鳴し、読者の情緒をかき乱す効果を持っています。漫画でありながら“視覚的恐怖”を感じさせる数少ない作品、それが『タコピーの原罪』の恐ろしさでもある。

映像文化論を学んできた自分としては、まさに「フレーミングと空白の暴力性」がこの作品の魅力であり、同時に“気持ち悪さ”の核だと確信しています。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

キャラクター配置に潜む気持ち悪さの構造

誰にも共感しづらいキャラ設計の妙

『タコピーの原罪』を読むとき、最初に戸惑うのは「誰に感情移入すればいいのか?」という迷いかもしれません。一般的な物語では、主人公に共感し、その成長や変化に伴って読者も物語世界に没入していきます。しかし本作では、その“共感の軸”が意図的に壊されているんです。

しずか──家庭環境が崩壊し、母親からはネグレクト、父親の不在という地獄のような日常。それだけ聞けば同情の余地があるはずなのに、彼女の言動は時に冷酷で、他者への配慮がまったくないようにも見える。

まりな──表面上は「いじめっ子」ポジションですが、実際は家庭に居場所がなく、父の歪んだ愛情の中で自我を守ることに必死な少女。悪意の出所があまりにも人間くさく、単純な「加害者」として描けない。

こうした“割り切れないキャラ”たちは、読者に「好き・嫌い」の判断すら許さない。そしてそれこそが、読み手の中に“気持ち悪い感情の澱”を残す構造なんです。すべてがグレー。誰も正しくない。でも、誰も完全に間違っていない。その混沌の中で、読者は立ち位置を見失う──それがこの作品の凶悪さ。

キャラクターたちの感情や言動は、現実の“子どもの闇”を直視しているようで、逃げ場がありません。そこには“作り物”としての美化もなければ、“救い”の伏線もない。ただひたすらに、わたしたちが普段目を背けている“ありうる現実”がぶつけられてくる。

筆者としては、この「共感できなさ」こそが本作の最大の狙いだと感じています。感情の取っかかりがないからこそ、物語は読者の内側に空洞をつくり、その中に不快感が静かに沈んでいくんです。

タコピーだけが“善性”を体現する違和感

物語のもう一つの重要な存在、タコピー──彼は明らかに“異質”です。善悪の判断基準が地球のそれとはまるで違い、あくまで「ハッピーにする」ことを目的に行動します。しかし、それがまた恐ろしく感じられる。

読者はタコピーの“純粋な善意”に救いを感じたい。でも、その善意は現実社会では無力どころか、破壊的な作用すら持ってしまう。人を蘇らせる道具、過去をやり直す能力──それらを無邪気に使うタコピーの姿は、時に神のようで、時に幼児のようで、読者の倫理観を揺さぶり続けます。

この構造は、善と悪が相対的であることを突きつけるだけでなく、「善であることは本当に善なのか?」という根本的な問いを投げかけてきます。タコピーの“無垢さ”は、他のキャラたちの“闇”を際立たせるための装置としても機能していますが、同時にそのバランスの歪さが、読者に不快感をもたらしているんです。

また、物語が進むほどに、タコピーの「絶対的な善」が不自然に浮き上がってくる。まるで物語の中にひとりだけ“別ジャンルのキャラ”が混在しているような錯覚。そのズレが、読み手にとって「気持ち悪さ」として自覚される瞬間なのかもしれません。

私自身、終盤に近づくにつれ、「この子は本当に存在してよかったのか?」とすら思ってしまいました。でも、その違和感こそが、作者が仕掛けた“装置”であり、この作品の問いの本質でもあるのでしょう。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

物語構成とタイムリープが引き起こす倫理的ジレンマ

「正しさ」が機能しない世界の中で

『タコピーの原罪』が読者の精神を揺さぶるのは、ストーリー構成そのものが“正解のない迷路”になっているからです。特に中盤以降、タコピーの能力によって明かされる「時間を巻き戻せる」設定──これが物語に複雑な倫理的ジレンマを持ち込みます。

普通のフィクションなら、タイムリープは“やり直しの希望”として機能します。過ちを正し、最良の未来を選び取るための手段として描かれることが多い。でも『タコピーの原罪』では違います。やり直すたびに、より深い闇へと踏み込んでいく。まるで“修正”のたびにバグを拡大させていくような感覚。

タコピーはあくまで「ハッピー」を信じて行動するけれど、それは地球的な価値観とはズレている。だからこそ、彼の選択が常に倫理的な正しさから逸脱していく。その過程で、しずかもまりなも「もう引き返せない」存在になっていくんです。

ここで重要なのは、「誰が正しくて、誰が悪いのか」が一貫して曖昧な点です。タコピーは正しいのか?しずかは本当に被害者なのか?まりなは救われるべき存在なのか?──この問いに、読者は明確な答えを持てないまま読み進めることになります。

筆者としては、この“明快な答えの欠如”こそが『タコピーの原罪』が不快で、でも目を逸らせない最大の理由だと感じています。物語は読者に判断を委ねてくる。そしてその判断が“宙ぶらりん”のまま終わる。その“置いていかれる感覚”が、気持ち悪さの本質なのです。

因果を超える物語が読者に突きつけるもの

物語終盤、時間が巻き戻されたにもかかわらず、事態は改善するどころか、むしろ破滅に向かって加速していきます。タコピーの「ハッピー道具」──それは万能のように見えて、実際には人間の心の闇を補完することはできない。

これは、“因果の修復”という物語的幻想を否定する構造です。タコピーの行動がどんなに善意であっても、そこに巻き込まれる人々の痛みは消えず、むしろ深まっていく。もはや「行動→結果」という直線的な構造が通用しない。これが、読み手の価値観を根底から揺るがします。

しかもその過程で、読者は「これはフィクションだから」と距離を置くことができなくなる。なぜなら、本作に描かれている苦しみや絶望は、私たちの現実にも確かに存在するものだから。だからこそ、巻き戻しという構造が機能しないことが、よりリアルな“無力感”を植え付けてくる。

“タコピーが時間を巻き戻せばなんとかなる”という希望。それが見事に打ち砕かれるとき、私たちは気づかされるのです──「ああ、これは救われる物語じゃなかったんだ」と。そして、その残酷な気づきが、胸の奥に重く沈んでいく。

相沢としては、ここでようやく『タコピーの原罪』の本質が見えてきた気がしました。これは“希望”や“成長”の物語ではなく、“無力なまま、それでも生きてしまう”という人間の姿を描いた作品なんだと。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

「不快だけど目を逸らせない」感情の正体

読者が共犯者になるような構造

『タコピーの原罪』を読み進めるうちに、多くの読者がある種の“罪悪感”のようなものを抱き始めるのではないでしょうか。「気持ち悪い」「胸が痛い」「読後感が最悪」と感じながらも、ページをめくる手が止まらない──その矛盾した欲望こそが、この作品の仕掛けの核心にあると感じます。

本作は読者に対して一貫して“第三者でいること”を許してくれません。タコピーの視点を通じて見せられる現実は、フィクションという安全地帯から読者をじわじわと引きずり出します。「あなたはこれを見ていられるのか?」「何も感じずに読み進められるのか?」と問われているような圧が、常に背後にあるんです。

この感覚を言語化するなら、まさに“共犯性”。登場人物たちの苦しみに対して、読者が無力であることを突きつけられ続けるからこそ、自分もまたこの地獄の一部に加担してしまっているような錯覚が生まれるんですね。

そして、それがまた「不快なのにやめられない」感情の源になります。目を背けたくなるのに、どうしても目を背けられない。それは単なる好奇心ではなく、“何かを見届けなければならない”という義務感のようなものに近い。

筆者としても、この感情の構造には震えるほどの巧妙さを感じました。物語が進むにつれて、「これは自分の問題なんじゃないか?」とすら思えてくる。その入り口を用意する構成力、それがこの作品の“気持ち悪さ”の裏側にある凄みです。

心を“えぐる”物語体験が与える余韻

『タコピーの原罪』は、読後に何かを“もらえる”物語ではありません。感動も癒しもありません。その代わりに、ずしんとした重さと、簡単には拭えない疑問を置いていきます。「これは何だったのか?」「私はなぜ、これを最後まで読んでしまったのか?」──そんな問いが、心の奥底に残り続ける。

SNSでも「もう二度と読みたくないけど、忘れられない」「読後しばらく放心した」といった感想が多く見られます。この“エグみ”は、ジャンルとしてのサスペンスやホラーともまた異なる。もっと生々しくて、もっと現実に根ざしていて、もっと自分の生活と地続きなんです。

その感覚を言い換えるなら、“後味の悪さ”ではなく“余韻の鋭さ”と言うべきかもしれません。タコピーというキャラクターの無垢さと、子どもたちの抱える現実とのコントラストが、私たちの内面に深い裂け目をつくってくる。その裂け目に、ずっと何かが染み込んでくるような読後感。

読んだあと、誰かに話したくなるけれど、言葉にするのが難しい。でも、確実に“何かを見てしまった”という実感だけは残る。それが『タコピーの原罪』という作品がもたらす“気持ち悪さ”の最終形なのだと思います。

そして筆者は、その余韻を味わうたびに思うのです──「ああ、これは“心をえぐる体験”そのものだったな」と。漫画という枠を超えて、感情の奥深くに手を突っ込んでくる。そんな作品に、そうそう出会えるものではありません。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

『タコピーの原罪』の気持ち悪さを読み解く意味

この不快感こそが“作品としての誠実さ”

ここまで『タコピーの原罪』の「気持ち悪さ」「不快感」について掘り下げてきましたが、最後にどうしても伝えたいのは──この“読んでいて辛くなる感じ”こそが、本作の誠実さなのだということです。

作品には、“描かない”選択肢もあります。読者を安心させるために、暴力や不条理をマイルドにしたり、希望に転化したりする手法はいくらでもあります。でも、『タコピーの原罪』はそれをしない。むしろ、痛みを痛みとして、悲劇を悲劇として、そのまま描き切る勇気を選んだ。

そして、それが読者にとって“気持ち悪い”という拒絶反応を引き起こす。それは当然のこと。私たちは普段、社会の中で“見えないように処理されている現実”に慣れきっていて、直視する機会を避けている。でもこの作品は、その“直視させられる痛み”を、真正面からぶつけてくるんです。

そう考えると、「読んでて辛い」「誰にも感情移入できない」「救いがなさすぎる」といった感想は、むしろ作者が最初から狙っていた読後感だったのかもしれません。作品として“誠実”であろうとするほど、私たちは“気持ち悪さ”を突きつけられる──この逆説が、本作の本質なのです。

相沢としては、この感覚に出会えただけでも読む価値があったと感じています。あえて心にトゲを刺してくるような物語に対して、「これは正しいか?」と悩みながら読み続けること。それこそが、作品と“対話”する読書体験だと思うのです。

私たちはなぜ“嫌な話”に惹かれるのか?

ここで立ち返りたいのは、「私たちはなぜ、こんなにも辛い物語を最後まで読んでしまうのか?」という問いです。『タコピーの原罪』を最後まで追いかけた読者の多くが、何かしらの“説明できない引力”を感じていたはずです。

その理由の一つは、“見てはいけないもの”を見せられている感覚かもしれません。家庭の崩壊、子どもの孤独、親の暴力、希望のなさ──こうしたテーマは、日常生活では意識の外に追いやられている。でも、それが“可愛いキャラのフィルター”を通して描かれることで、むしろ鮮明に浮かび上がってくる。

私たちは、普段見過ごしているものに触れたとき、本能的に“嫌悪”と“興味”の両方を抱きます。これはホラーやサスペンスと同じ構造で、怖いけれど見たい、痛々しいけれど目を逸らせない。『タコピーの原罪』は、まさにその感情の狭間をついてくる。

だからこそ、「気持ち悪い」と感じること自体が、作品と自分との間に生まれた“感情のつながり”なんです。それは、単に好意や共感とは違う、もっと根源的な“反応”。そしてこの反応こそが、フィクションが持つ力の証明でもある。

筆者としては、こうした“不快な名作”に出会うたびに、「物語って、ここまで人の心を揺さぶれるのか」と改めて驚かされます。そして、そういう作品に触れたときこそ、自分の感性を信じていたい──そう思うんです。

○○まとめ

『タコピーの原罪』の“気持ち悪さ”をどう受け止めるか

『タコピーの原罪』という作品が私たちに突きつけてくるのは、単なるストーリーの衝撃やキャラクターの悲惨さではありません。それはもっと深くて、もっと根源的な「感情の揺さぶり」であり、読者の倫理観や価値観を根底から試すような体験でした。

可愛いキャラクターと重苦しい現実のギャップ、主観と客観の視点切り替え、感情移入できないキャラクター構成、そしてタイムリープという“救い”がむしろ絶望を加速させる物語構造──それらすべてが、緻密に絡み合って「気持ち悪い」としか表現できない読後感をつくり上げている。

でも、その気持ち悪さには意味があります。むしろ“気持ち悪いからこそ価値がある”のが、この作品の真骨頂なのだと思います。読者を突き放すようで、じつは真摯に現実と向き合い続けている。それは決して優しい作品ではないけれど、誠実な作品です。

筆者としても、『タコピーの原罪』を読んだときの衝撃と戸惑いは、いまだに自分の中で静かに響き続けています。「なんでこんなに気分が悪くなるのに、最後まで読んでしまったのか?」──その問いの答えを探すことこそ、この作品と真に向き合うということなのかもしれません。

そして願わくば、この記事があなたにとって、その気持ち悪さを“言語化する鍵”のひとつになっていたら嬉しいです。物語に心をえぐられる体験もまた、確かに価値のある読書なんですから。

“嫌なもの”を直視する勇気がくれたもの

『タコピーの原罪』を語るとき、「読むのがつらい」「しんどい」「気分が悪くなる」といった感想が多く見られます。けれどその声の奥には、どこかで「それでも読んでよかった」という気配が漂っているように感じるんです。

気持ち悪さ、不快感、重苦しさ──それらを“負の感情”として一括りにするのではなく、むしろ「それを抱えたままどう向き合うか」にこそ、物語との真の対話がある。『タコピーの原罪』は、そんな読者の姿勢までも試すような作品です。

「これは嫌だ」と思う自分の感情すら肯定し、「それでも見届けよう」と思ったその瞬間に、読者はすでにこの物語の一部になっている。まるでタコピーやしずかたちと同じく、“どうしようもない現実”と向き合う仲間になっているんですね。

筆者はこの作品を通して、「嫌な話」にこそ、フィクションが描ける“真実”が潜んでいることを再確認しました。それは快い物語ではないけれど、間違いなく“必要な物語”であることは間違いありません。

だから、この記事を最後まで読んでくださったあなたにも、ぜひ伝えたい。

「気持ち悪かった。でも、目を逸らさず読んでよかった」──そう思える体験を与えてくれる作品があること、それ自体が、私たちにとってひとつの救いなのだと。

- 『タコピーの原罪』が「気持ち悪い」と感じられる理由が、演出や物語構造から読み解ける

- 登場人物の共感しづらさや“善性”の異物感が、不快感を強く引き出している

- 視点操作や構図のズレといった映像的演出が、読者の心理に直接作用する仕掛けになっている

- タイムリープや倫理的ジレンマが“正しさ”の判断を壊し、読者を感情的に宙吊りにする

- 「不快だけど目を逸らせない」読書体験が、逆説的に作品の誠実さと強さを証明している

コメント