「タコピーの原罪」──わずか16話で、読者の心をえぐり、記憶に残る名作となったこの作品。

作者・タイザン5の描く物語は、なぜこれほどまでに“痛く”“美しく”人の心を引き裂くのか。

この記事では、「タコピーの原罪」の魅力と構造、そしてその作者が手がけた他の作品たちから見える“闇”の共通構造を、徹底的に掘り下げていきます。

タイザン5の短編・長編を横断的に読み解くことで、単なる感動や鬱展開では語れない“物語の仕掛け”が見えてくるはず。

心の深部を撃ち抜かれたあの読後感の正体を、一緒に言語化していきましょう。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』とは何だったのか

たった16話の物語が放つ“異常な読後感”

『タコピーの原罪』は、ジャンプ+にて2021年12月からわずか3ヶ月間連載された全16話の短編連載作品です。作者は、次代の異才と評される漫画家・タイザン5。主人公は、ハッピープラネットからやってきた宇宙人・タコピー。彼は地球で出会った少女・しずかの“悲しみ”を救おうとするが、その過程で暴かれる人間の闇、そして繰り返される過去改変と、予想を超える悲劇が展開されます。

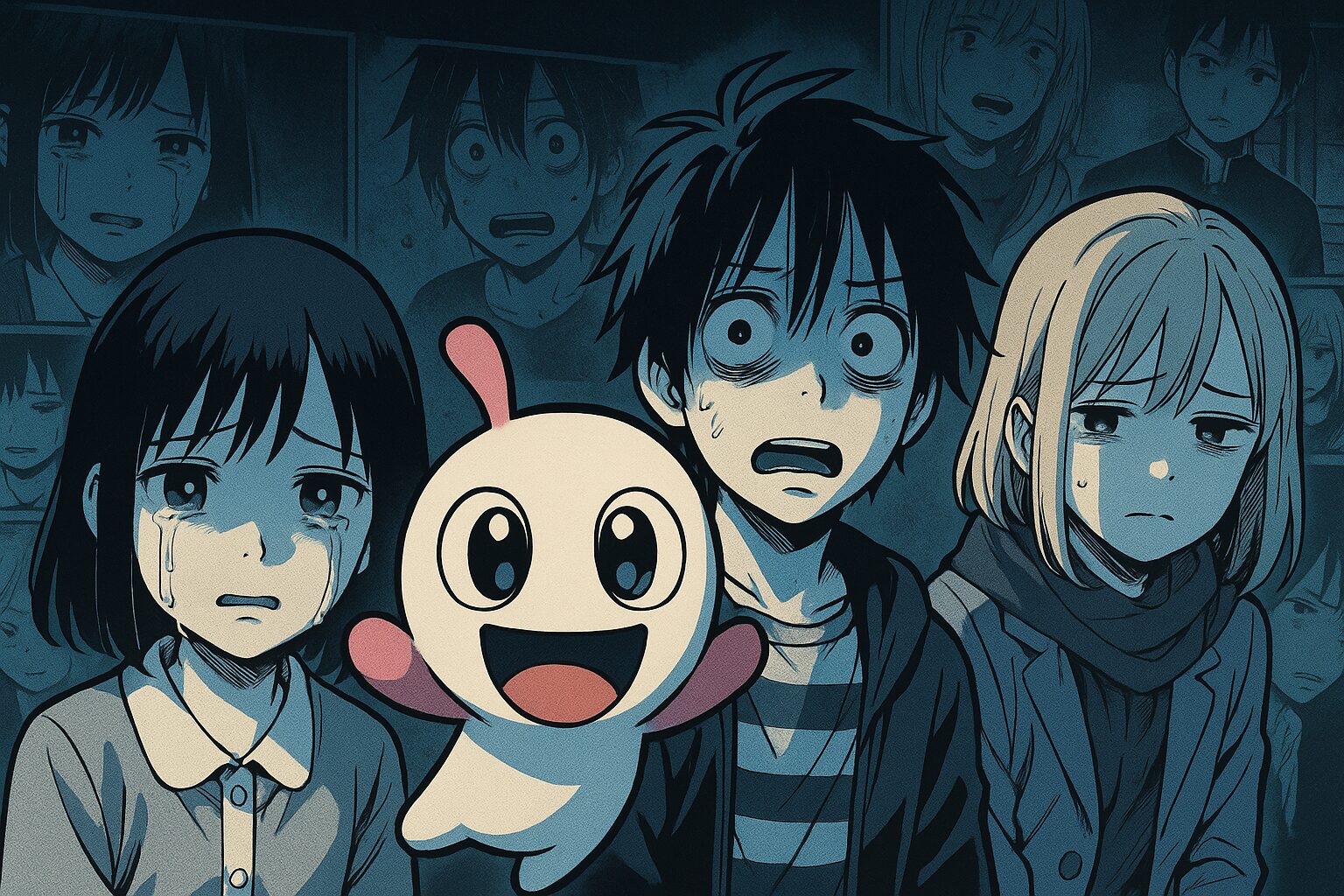

初見でこの作品を読んだとき、多くの読者が感じたのは「たった16話とは思えない密度」と「説明のない異常な読後感」だったはず。明るいキャラクターデザインに反して描かれるのは、いじめ、親の虐待、自死という“少年誌”において極めて挑戦的なテーマ。それでいて、どこか透明感のある感情の描写が刺さる……そんな矛盾した読後の余韻が、SNSや口コミで一気に広がりました。

私自身、最終話を読んだときの記憶はいまだに鮮明です。あれは、読後に深く沈み込みたくなる“静かな絶望”でした。ただしその絶望は、たんなるトラウマや鬱展開ではなく、「本当に人を救うって、どういうことなのか?」という問いを物語全体で突きつけてくる。しかも、その問いに対して誰も答えを持っていない。だからこそ、強烈に記憶に残るのだと思います。

「16話で完結する漫画」と聞けば、ふつうはスピンオフ的な軽めの作品を想像しますが、『タコピーの原罪』はまったく逆です。重くて、苦しくて、だけど“あたたかい何か”がある。これは、短さゆえに圧縮された“純度の高い物語毒”とでも言うべきでしょう。

物語としてはSFタイムリープ構造を採用しつつ、その本質は「善意が人を救えるとは限らない」という、現代社会の倫理観への静かな反抗。ジャンプ+という“自由度の高い場”でこそ生まれた異形のヒューマンドラマです。

「ハッピー」と「絶望」の境界で描かれた構造

タイトルの「原罪」という言葉が象徴するように、『タコピーの原罪』は“善意の罪”を描いた物語です。主人公のタコピーは、誰かを「ハッピーにしたい」という純粋な動機だけで行動します。しかし、それはしずかの心を救うどころか、彼女が抱える闇を逆なですることに繋がっていきます。

物語が進むにつれて明らかになるのは、登場人物たちが抱える過去と、それを変えようとするタコピーの選択が、取り返しのつかない“結果”を呼ぶという現実。タコピーが持ち込む「ハッピー道具」もまた、無邪気な希望の象徴ではなく、“暴力的なまでの善意”の象徴として機能していく。このねじれた構造が、本作の読み心地を異質なものにしています。

演出面では、可愛らしいデフォルメとグロテスクな現実のギャップが際立ちます。タコピー自身のフォルムや道具は、まるで往年の藤子作品のようなファンシーな世界観。しかし背景では、無関心な大人、いじめ、家庭内暴力という“現代の毒”が生々しく描かれています。読者はそのギャップに心を揺さぶられながら、どこかで「これは他人事ではない」と感じさせられるのです。

私はここに、タイザン5という作家の最大の武器があると思っています。彼は、「見たくない現実」を見せるときに、決して読者を責めない。だからこそ、私たちは彼の描く“絶望”に、どこかで共感してしまう。その結果として、「自分もまた何かを失っていたのではないか」と、物語の余白に立ち止まることになるのです。

“ハッピー”とは何か──この問いに明確な答えは提示されません。だからこそ、この作品は私たち読者一人ひとりの中で、静かに思考を続ける“未完の問い”となり続けるのです。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

タイザン5という作家の“原罪”

作者の経歴と、初期短編から見える作家性

タイザン5──そのペンネームは、まだそれほど多くの作品を出していないにもかかわらず、現代漫画シーンにおいて強烈なインパクトを放つ名前となっています。商業デビュー前の投稿サイト「ジャンプルーキー!」で発表された短編『讃歌』が編集者の目に留まり、2020年には読み切り『キスしたい男』でプロデビュー。その後、ジャンプ+にて『タコピーの原罪』で初の連載を開始し、一躍話題の作家となりました。

タイザン5の作品群を時系列で追っていくと、短編から長編へと移行する中でも一貫して変わらないテーマが浮かび上がってきます。それは「傷ついた人間の孤独と救済」、そして「救いきれない現実との対峙」。短編『はなれたふたり』では、距離感のある男女の静かな心情の交錯が描かれ、『ヒーローコンプレックス』では、“正義”に憧れる少年の理想と現実の乖離が突きつけられます。

個人的に衝撃だったのは、どの作品にも共通する“痛みの根っこ”です。たとえば『キスしたい男』では、恋愛感情というよりも「自分の存在が誰かにとって必要かどうか」という不安定な承認欲求が描かれている。これは『タコピーの原罪』や後の『一ノ瀬家の大罪』にも通底するモチーフであり、作者の原体験か、それとも鋭利な観察眼からくる直感的な真理か……どちらにしても、読者の心を無意識に抉る筆致です。

また、タイザン5の作品はどれも「可愛らしさ」と「破滅」が隣り合わせに配置されている点が特徴的。キャラクターのビジュアルはポップで親しみやすいのに、展開はどこまでも残酷でリアル。この感情と視覚の落差が、読者に強い印象を残します。短編という短い尺の中でも、その演出力と構成力は飛び抜けていて、「この人の描く“闇”はただものじゃない」と感じさせるのです。

デビュー初期から現在に至るまで、タイザン5が描いてきたものは一貫しています。救いを求める人々と、それを叶えきれない世界。そのせめぎ合いの中で生まれる“どうしようもなさ”を、彼は真正面から描く覚悟を持った稀有な作家です。

“罪”と“救い”をテーマにした作風の一貫性

『タコピーの原罪』の“原罪”というタイトルは、ある意味でタイザン5という作家自身が持つ創作テーマの核そのものだと言ってもいいでしょう。どの作品でも、「善意」はしばしば罪へと変わり、「救い」は誰かの傷を深めてしまう。その関係性を物語の芯に据えて描いているのが彼の作風です。

たとえば『一ノ瀬家の大罪』においても、記憶喪失という極限状況の中で家族の“真実”が露わになりますが、それらは決して綺麗なものではありません。むしろ、どこまでも私たちの日常に潜んでいる毒──親から子へ、無意識のうちに受け継がれる痛みの連鎖が描かれています。そして、そこに立ち向かう主人公たちは、何度も間違え、傷つき、時に取り返しのつかない選択をしてしまうのです。

それでも物語が前に進むのは、ほんのわずかな「信じたい」という気持ちが、彼らの背中を押しているから。タイザン5の描く“救い”とは、ハッピーエンドでもなければ、完璧な理解でもありません。ただ、「それでも進もうとする意思」にこそ希望を見出そうとするスタンス。それが、彼の作品に滲む優しさの正体なのだと、私は感じています。

もうひとつ注目したいのが、“罪”というモチーフが単なる道徳的評価を超えて、存在そのものに組み込まれている点です。タコピーにしても、一ノ瀬家にしても、「罪を背負わされる」ことではなく、「罪を自覚し、選び、向き合うこと」が重要なテーマになっている。それはときに読者自身の人生観を揺るがす問いにもなり得る強度を持っています。

タイザン5は、“罪と救い”を、ただドラマチックに演出するのではなく、それを通じて「人間とは何か」を描こうとする作家です。だからこそ彼の物語は、終わっても終わらない。私たちの中に残り続け、折に触れてまた思い出してしまう。

その“余白の深さ”こそが、タイザン5作品の最大の魅力であり、“原罪”という言葉に込められた物語作家としての覚悟なのかもしれません。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

『一ノ瀬家の大罪』と“家庭”の闇

記憶喪失と家族の崩壊が描くサスペンス

『一ノ瀬家の大罪』は、2022年11月から2023年10月まで『週刊少年ジャンプ』に連載されたタイザン5の長編作品です。舞台は、ある“事故”によって家族全員が記憶を失ってしまうという異常な状況。中学生の主人公・一ノ瀬翼を中心に、彼とその家族が「自分たちは何者なのか」を探る再構築の物語が展開されます。

連載当初、「ジャンプでここまで重い家庭ドラマをやるのか」と話題になったのは記憶に新しいところです。タイザン5はここでも“家庭”というテーマを選びましたが、それは絵空事の家族愛ではなく、愛憎が複雑に絡む「毒親」や「依存」「共依存」といった極めてリアルで社会的な問題に切り込むものでした。

特に衝撃的だったのは、翼が自分の過去を知っていく過程で、かつて自分が「いじめられていた側」ではなく「いじめていた側」だったことを突きつけられる展開。記憶を失ったことで自分の罪に無自覚だった主人公が、少しずつ“過去の自分”と向き合っていく構造は、単なるサスペンス以上の倫理的深度を持っています。

この作品の凄みは、「家族とは何か」「罪とは何か」を、少年誌の枠内でここまで繊細かつ真正面から描いたことにあります。タイザン5は、記憶喪失という装置を使うことで、“自分が知らないうちに他人を傷つけていたかもしれない”という現代的な不安を、物語の中に落とし込んでいるのです。

私は『一ノ瀬家の大罪』を読みながら、自分自身の記憶や過去の言動にまで意識を引き戻されました。「自分は本当に、誰かを傷つけたことがないと言えるだろうか?」そんな静かな問いを残す本作は、読者一人ひとりの倫理観に鋭く突き刺さってくるのです。

「普通の家族」の裏に潜む毒をどう描いたか

『一ノ瀬家の大罪』において特筆すべきは、「家族」といういちばん身近でありながら、最も複雑な人間関係を、これほど精密に“分解”して描いたことです。連載中にSNSで話題になったのは、「この家族、他人だったらもう関係切ってるよね」という読者の声。その通り、翼の家族はみな自己愛的で、時に残酷で、しかしどこか哀しい存在として描かれています。

作中では、父親の無関心、母親の過剰な干渉、祖父の暴言と支配、そしてそれを無意識に内面化していく子供たち──という現代の家族に潜む構造的“毒”がリアルに描かれます。その描写は決して過剰ではなく、むしろ日常の延長線上にある“わかるけど、見たくない”現実ばかり。

こうした毒は、読者の中にも確実に存在する“家族の痛み”と共鳴してしまうため、読むたびに心がざらつきます。それでもページをめくってしまうのは、登場人物たちがその苦しみから目をそらさず、何とか変わろうともがいているから。タイザン5の描く家族は、完璧でも理想的でもない。でも、だからこそリアルで、どこか救いを感じるのです。

特に印象的だったのは、翼とその妹・遥の関係性。口では反発し合いながらも、互いの存在がどれほど支えになっているかが細かな描写から伝わってきます。こうした兄妹の“近すぎる距離”の描き方も、タイザン5の真骨頂。『タコピーの原罪』のしずかとまりなにも共通しますが、彼の作品には必ず「近いけれどわかりあえない関係性」が核にあるのです。

『一ノ瀬家の大罪』は、たんなる家庭崩壊ドラマでもなければ、倫理的教訓譚でもありません。それは、「家族がいることで人は救われるが、家族ゆえに傷つくこともある」という、私たちが避けて通れない現実を、誠実に描こうとした“覚悟の作品”なのだと思います。

そしてその覚悟は、明るく可愛い作画と、重く鋭いテーマのギャップによって、さらに強く読者の心に刻まれていくのです。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

短編集に見えるタイザン5の物語演出

『ヒーローコンプレックス』に見るメタ視点

タイザン5の短編作品群の中でも、『ヒーローコンプレックス』はとりわけ“作家としての視点”が濃密に現れた一作です。主人公は正義のヒーローに憧れる少年。しかし物語が進むにつれて、その理想が他人への押しつけになり、結果として誰も救えない“自己満足の正義”に堕していく過程が描かれます。

ここで描かれているのは、「救いたい」という感情の裏にある、救う側のエゴと無自覚な暴力性。これは『タコピーの原罪』のタコピーが“ハッピー”を強要してしまう構造と、驚くほど重なります。つまり、短編で試みた問いを、連載作品で深く掘り下げているわけです。

私がこの短編に惹かれたのは、読者の想像力そのものを試してくるような構成でした。キャラクターたちは明確な正解も救いも得られないまま物語を終える。しかし、そこにある“描かれなかった余白”こそが、読者の心に問いを投げかけるんです。「自分ならどうしたか?」「この子の気持ちは、どこまでわかってあげられるか?」と。

また、視覚的な演出にも注目すべき点が多くあります。背景の省略、感情の振り切れたカットイン、静寂を描くコマの取り方……短編でありながら、まるで映画のワンシーンのような緻密な計算が込められている。これが、タイザン5の“語らない演出力”の強さだと、私は感じます。

『ヒーローコンプレックス』は、ヒーローという記号を使いながら、それをアイロニーとして機能させる手法により、「正しさとは何か?」というタイザン5の核心的テーマを凝縮した作品。短編ながら、彼の作家性を知るうえで欠かせない重要作です。

『キスしたい男』『はなれたふたり』の“距離”の描写

タイザン5の短編集で注目すべきもう一つの要素が、“距離”というテーマの多層的な描写です。『キスしたい男』では、恋愛感情ではなく「誰かと繋がりたい」という承認欲求の表出が描かれ、『はなれたふたり』では、物理的にも心情的にも離れていく男女の“縮まらない関係”が描かれます。

特に『はなれたふたり』は、そのタイトル通り「近づこうとしても、近づけない」もどかしさが物語全体に流れています。セリフが少ない中で、視線や間(ま)、間接的な言葉の選び方で心の距離が丁寧に表現されていて、読後にはまるで静かな余韻だけが残るような感覚を味わいました。

これは『タコピーの原罪』のしずかとまりな、あるいは『一ノ瀬家の大罪』の家族関係にも通じる構図です。タイザン5の作品に登場する人物たちは、決して“完全に理解し合う”ことはありません。けれど、そのわからなさにこそ“人間らしさ”が宿る。私はそこに彼の物語観の優しさと厳しさを感じるんです。

また、彼の短編は恋愛漫画のように見えて、その実態は“感情の実験場”のようにも感じられます。キスという行為、別れという決断、そしてそれを言葉にするか否か──そうした選択が積み重なって、「感情の手触り」が読者に直接伝わってくるんですね。

タイザン5の短編集は、派手な展開こそありませんが、そのぶん“一瞬の感情”を深く見つめる演出に満ちています。そしてそれこそが、彼が連載作品でも読者の心を離さない理由なのだと、私は確信しています。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

タイザン5作品に通底する“闇”とは何か

明るい絵柄で描かれる「見たくない現実」

タイザン5の作品を通して一貫して感じるのは、「見たくない現実」を、あえて“明るい絵柄”で包み込むという表現スタイルです。『タコピーの原罪』であれ、『一ノ瀬家の大罪』であれ、彼の描くキャラクターは一見すると可愛らしく親しみやすいフォルムを持っています。しかし、そのビジュアルの裏で展開されるのは、いじめ、虐待、記憶喪失、自己否定、罪の意識──まさに現代社会が抱える“闇”そのものです。

この“ギャップ”が、読者の心に深く突き刺さる理由のひとつです。ポップなビジュアルが“安心感”を与えることで、逆にその裏に潜む現実が際立つ。私はこの構造に、無意識の中で“目をそらしたいものほど、より鮮明に浮かび上がる”というタイザン5の演出哲学を感じます。

さらに注目すべきは、彼の作品には「悪人」がほとんど登場しないという点です。登場人物は皆、どこかで間違い、どこかで傷つき、そして自分なりに“よかれと思って”行動している。その結果として他人を深く傷つけてしまう。その構造こそが、物語を他人事ではなく、私たち自身の人生と地続きのものにしてしまうんです。

『ヒーローコンプレックス』における“自己満足の正義”、『一ノ瀬家の大罪』における“家族という名の呪い”、そして『タコピーの原罪』における“善意の暴走”。それらはすべて、現代人が無自覚に抱える闇の一断面に過ぎません。彼はそれをセンセーショナルに煽るのではなく、淡々と、でも確実に読者の心に問いかけるのです。

私は彼の描く“闇”が、どこまでも人間的であることに惹かれています。それは、絶望ではなく、現実と向き合う勇気をくれるような闇。つまり、明るさの裏にあるのではなく、明るさと共にある闇──それが、タイザン5作品の本質なのだと思います。

ジャンプ+が引き寄せた、異才の作家性

タイザン5のような作家が現れ、そして作品が大きな反響を得た背景には、『少年ジャンプ+』というプラットフォームの存在があります。ジャンプ+は、従来の週刊少年ジャンプとは異なり、より自由度の高い表現が可能な場として数々の実験的作品を世に送り出してきました。

『タコピーの原罪』が連載されたのも、まさにこの“自由な空気”の中でした。子どもの虐待や死といったテーマは、週刊少年誌では扱いづらいもの。しかしジャンプ+だからこそ、タイザン5はその重い題材を、“救い”を含んだ物語として描くことができたのです。

そして何より、このプラットフォームは“拡散性”という点でも特異です。読者がTwitterやYouTubeで感想を発信し、それがトレンドとなって話題化する流れは、まさにジャンプ+が生んだ新しい読書体験の形です。『タコピーの原罪』が連載期間中に「このマンガがすごい!」3位にまで食い込んだ背景には、SNSとの親和性が極めて高い作風であったことも見逃せません。

私はこの状況を見ていて、「ジャンプ+が、タイザン5を“必要としていた”のではないか」とすら感じました。闇を描く才能を、真正面から受け止め、読者に届ける器。それがジャンプ+であり、その出会いがあったからこそ、あの“異形の傑作”が生まれたのです。

タイザン5の今後がどうなるのか──それはまだわかりません。けれど、彼がどこに向かおうとも、ジャンプ+という場所があったことは、ひとつの奇跡だったのではないか。私はそう思わずにはいられません。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

まとめ:タイザン5の描く“闇”に私たちはなぜ惹かれるのか

“痛み”と“やさしさ”が同居する物語の魔力

『タコピーの原罪』をはじめとするタイザン5の作品群には、なぜこうも多くの読者が惹きつけられてしまうのでしょうか。それは、おそらく彼の物語が、“痛み”と“やさしさ”を同時に抱えているからだと私は思います。

いじめ、家庭内暴力、記憶喪失、孤独、罪──いずれの作品もテーマは決して軽くない。それでも彼の描くキャラクターたちは、どこまでも“不完全”で、だからこそ私たちの心に寄り添ってくるのです。完璧じゃないからこそ愛おしい。間違えるからこそ、共感できる。その構造は、誰にとっても“他人事ではない感情”を呼び起こします。

『一ノ瀬家の大罪』で描かれる家族の不和。『ヒーローコンプレックス』で突きつけられる自己正義の歪み。『キスしたい男』で滲み出す承認欲求の哀しさ。──すべては「人はなぜ誰かを求めてしまうのか」という問いにつながっている。そこには、おとぎ話ではなく、現実の人間関係がもつ難しさと愛しさが凝縮されています。

私は、タイザン5の描く“闇”は、希望と背中合わせのものだと思っています。完全な救いが描かれることはなくても、それでも「誰かと向き合いたい」「過去と向き合いたい」という感情だけは、何度でも立ち上がる。その“強さとは言えない、でも確かにある優しさ”こそが、彼の物語に宿る魔力なのです。

タイザン5は、暗いテーマを描くことで絶望を伝える作家ではありません。彼はむしろ、見たくない現実をきちんと見つめ、その中に残された“かすかな光”を掬い上げようとする稀有な表現者です。そしてその光は、私たち自身の感情を見つめ直す“鏡”になってくれる。

“心の原罪”とどう向き合うかを描き続ける作家

『タコピーの原罪』というタイトルに込められた“原罪”という言葉。それは宗教的な意味合いを超えて、「人間であること自体が持っている避けられない矛盾」を表しているように思えてなりません。誰かを救いたい。でもその行為が、逆に傷つけてしまうかもしれない──そんな不安と罪悪感は、私たち誰しもが心に抱えている“現代の原罪”なのかもしれません。

タイザン5は、その“心の原罪”とどう向き合うかを、作品を通じて語り続けている作家です。登場人物たちは、たとえ何度間違えようと、後悔しようと、逃げ出したくなっても、「それでも自分と向き合うこと」を選ぼうとします。そして読者もまた、その姿に突き動かされる。

私は、こうした“見る勇気を与える物語”こそが、これからの時代に必要とされるフィクションだと信じています。派手なバトルや爽快なカタルシスだけでは描けない、「生きづらさとともに生きる」リアリティ。それを描ける作家が、今まさに求められているのではないでしょうか。

『タコピーの原罪』を入り口に、タイザン5の作品をもっと多くの人に読んでほしい──そう思わせる理由は、決して「面白いから」だけではありません。それは、「あなたの痛みは、あなただけのものじゃない」と静かに語りかけてくれる物語たちが、そこにあるからです。

闇に引き込まれた先で、ふと見つける小さな光。その感覚を、私たちはきっと、何度でも求めてしまうのです。

- 『タコピーの原罪』は、たった16話で“善意の罪”を描き切った異形の名作

- タイザン5は短編から長編まで一貫して“闇”と“救済”を描く作家

- 『一ノ瀬家の大罪』では“普通の家族”の裏にある毒を丁寧に描写

- 短編集では「距離」や「不完全な感情」の繊細な演出が光る

- 明るい絵柄と残酷な現実の対比が、読者に深い問いを投げかける

コメント