「かくりよの宿飯」という作品は、ただの“飯テロアニメ”ではありません。南の地で行われる儀式、その裏に隠された真相、そして悲劇の記憶が物語を大きく揺さぶります。

画面越しに伝わる料理の香りや温もりの奥には、政治の駆け引きや古き災厄の影が潜み、儀式はその縮図として描かれるのです。見過ごすと“ただのエピソード”で終わってしまう場面に、実は大きな仕掛けが隠されています。

私は初めて南の地アークを観たとき、笑顔で振る舞われる料理の背後に“何かが犠牲になっている匂い”を感じました。その正体を探ると、原作・アニメ・ファンの考察が交差し、隠された真実の片鱗が浮かび上がってきます。

この記事では「儀式に隠された真相」と「南の地で起きた悲劇」を軸に、公式情報からファン考察までを丁寧に掘り下げます。読むことであなたは、“食と儀式を結ぶ隠世の深層”を知り、物語の奥行きをさらに楽しめるはずです。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

かくりよの宿飯とは?作品概要と魅力の全体像

アニメ・原作ライトノベルの基本情報

「かくりよの宿飯(やどめし)」は、2015年から富士見L文庫で刊行された友麻碧先生によるライトノベルが原作です。2018年にはテレビアニメ化され、2025年10月からは待望の第2期「かくりよの宿飯 弐」の放送が予定されています。舞台は現世とは別の異界〈隠世〉。そこに迷い込んだ女子大生・津場木葵が、“食”を通じて妖や神々と関わり、借金や契約、宿場の政治に挑んでいくという物語です。

作品の核となるのは料理。ただの食事描写ではなく、相手をもてなし、心をほどき、時に勢力争いを和らげる「交渉の手段」として描かれるのが最大の特徴です。この切り口が、ありふれた異世界ものとは一線を画し、「食×隠世」という独自ジャンルを確立しました。

アニメはGONZOが制作し、AT-XやTOKYO MXなどで放送。公式サイト [kakuriyo-anime.com] でも「八葉」と呼ばれる勢力や宿屋「天神屋」の詳細が語られています。主人公・葵が調理する料理は、実際に家庭で再現可能なレシピも多く、ファンの間では“飯テロアニメ”としても親しまれてきました。

一方で、物語は決してほのぼのとした日常だけでは終わりません。借金や契約、勢力の対立、さらには“儀式”と呼ばれる重大なイベントが登場し、そこで「真相」「悲劇」「災厄」といった重いテーマが浮かび上がってきます。つまり、この作品の面白さは“癒やし”と“緊張”の二重構造にあるのです。

原作ライトノベルの巻末コメントやおまけページでは、キャラクターたちの素顔や隠された裏設定も少しずつ語られています。アニメでは描かれきれなかった伏線が原作に潜んでいるため、読者は「本当のかくりよの宿飯を知るには小説を読むしかない」という優越感を抱けるでしょう。

このようにアニメ・原作の基本情報を踏まえるだけでも、儀式や南の地の物語が単なる一幕ではなく、作品世界全体に深く根ざした要素であることがわかります。

「食」と「隠世」を結ぶ独自の世界観

「かくりよの宿飯」の舞台である隠世は、人間界とは異なるもう一つの世界です。そこには妖怪や神々、龍神といった存在が住まい、彼らの生活や政治は現世と違うルールで動いています。特に注目すべきは、宿屋や料理が社会の基盤となっている点です。隠世では食事=信頼=契約という図式が成り立ち、葵が作る料理は単なる食文化の表現を超えて、物語全体の鍵を握ります。

たとえば南の地での儀式では、葵の作るもんじゃ焼きが登場します。一見すると庶民的な料理ですが、これが“もてなし”として機能し、折尾屋の淀子や乱丸といった人物たちとの関係性を和らげる大きな意味を持ちます。つまり「食」が異世界の勢力をつなぎ直す橋渡しの役割を果たしているのです。

また、八葉と呼ばれる八人の権力者によって隠世は統治されており、彼らのバランスが崩れると儀式や災厄と直結します。アニメ第17話「南の地の儀式の秘密」でも示されたように、儀式そのものが政治と自然災害を結ぶ仕組みとして描かれました。つまり、隠世における食や儀式は「文化」だけでなく「政治」「災厄回避」の装置でもあるのです。

個人ブログやレビューでは「料理を介して人と妖の距離が縮む瞬間が一番心に残る」と語る声が多く見られます。確かに、ただの料理描写ではなく、隠世という異界のシステムそのものに直結しているからこそ、観ている側の感情を強く揺さぶるのでしょう。

私は観ていて、“台所が戦場になる”という比喩がぴったりだと感じました。葵がフライパンを振るたびに、ただの一食が勢力を動かし、儀式の均衡を保つ。これほどまでに「食」と「隠世」を結ぶ世界観を徹底して描いた作品は珍しいのです。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

南の地アークと折尾屋の存在

第14話から始まる南の地の物語

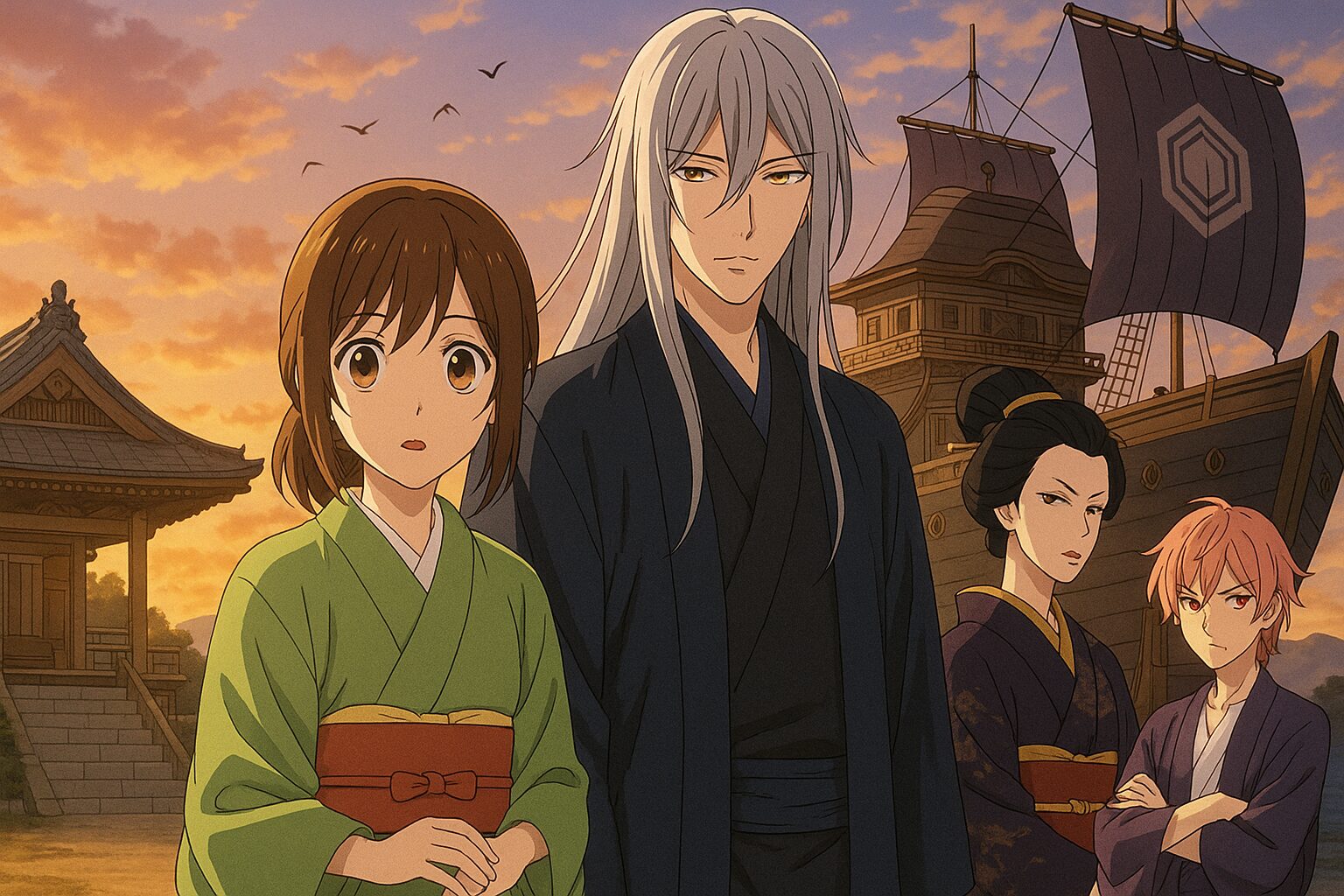

アニメ「かくりよの宿飯」の中でも特に印象深いのが南の地アークです。その幕開けは、第14話「南の地から黒船来ました。」。ここから舞台は天神屋を離れ、南の地に拠点を持つ折尾屋との対峙へと進んでいきます。南の地は“異界における交易の玄関口”とも呼ばれる重要な地域であり、物語の空気が一気に緊張感を帯びるのです。

南の地アークは、葵が出会う妖や人ならざる存在たちに加え、儀式・真相・悲劇といった重いテーマを色濃く描き出しました。U-NEXTやWikipediaのエピソード一覧 [video.unext.jp] [wikipedia.org] でも確認できるように、南の地の儀式は“失敗すれば災厄を呼ぶ”とされ、過去の悲劇が影のように差し込んでいます。ファンレビューや海外ブログでは「南の地は華やかでありながら犠牲の匂いが漂う」と評されることも多く、視聴者の間で強烈な印象を残しました。

第17話「南の地の儀式の秘密」では、まさにその真相が明かされ始めます。葵が作る料理――庶民的なもんじゃ焼き――が、儀式を円滑に進めるための“もてなし”となり、政治の緊張をほぐす。ここに「かくりよの宿飯」らしい食と隠世の政治が交差する構造が鮮やかに描かれました。

このアークが示しているのは、“食べることは祈ること、儀式を支えること”というテーマです。南の地の物語を振り返ると、ただの食事シーンが実は隠世全体の均衡を左右する儀式に繋がっていたことが見えてくるのです。

私は第14話を初めて観たとき、船に揺られて南へ向かう光景が「楽しい旅立ち」ではなく「これから重い秘密に触れる予兆」に思えました。まるで黒船が運んでくるのは贈り物ではなく代償なのだ、と。だからこそ南の地アークは作品全体の転換点と呼ぶにふさわしいのです。

折尾屋・宙船・六角折の紋が意味するもの

南の地アークを象徴する存在が折尾屋(おりおや)です。折尾屋は天神屋と並ぶ大きな宿屋であり、南の地に強い影響力を持っています。特に印象的なのは、彼らが操る巨大な宙船。第14話で初登場したこの宙船は、空を駆ける豪奢な船として描かれ、その存在そのものが折尾屋の権勢を示していました。

また、折尾屋の象徴である六角折の紋も重要なモチーフです。この紋章はただの家紋ではなく、“権力の象徴”であり、南の地における折尾屋の支配と誇りを体現しています。レビューや個人ブログでは「六角折の紋がひび割れる描写は、儀式や災厄との象徴的なつながりを示しているのでは」という考察も多く見られます。確かに、紋章が光る場面はただの装飾以上に不気味な力を感じさせました。

折尾屋は乱丸や淀子といったキャラクターによって物語が彩られます。淀子をもてなすシーンでは、葵が作る料理がただの食事以上の意味を持ち、宙船に乗る妖たちの心を和らげました。これは「かくりよの宿飯」の根幹である“料理=交渉の武器”を端的に示す場面でもあります。

宙船は物語上の移動手段でありながら、まるで“儀式を運ぶ祭壇”のようにも映りました。空を舞うその姿は、隠世の政治と信仰を天と繋ぐ象徴のようで、観ているこちらまで背筋が伸びるほどの重厚さを感じました。

私は「六角折の紋」が初めて画面に現れた瞬間、そこに“家系の誇りと同時に因果の呪縛”を見ました。紋章が守っているのは折尾屋の威光だけではなく、儀式と悲劇に縛られた歴史そのもの。南の地を理解するには、この折尾屋と宙船、そして六角折の紋が持つ象徴性を外すことはできないのです。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

儀式に隠された真相

第17話「南の地の儀式の秘密」から読み解く背景

「かくりよの宿飯」における南の地の儀式は、第17話「南の地の儀式の秘密」で大きくクローズアップされました。タイトルに堂々と“秘密”と付けられていることからも、このエピソードが南の地アークの核心を担っていることがわかります。公式のあらすじや先行カット [animatetimes.com] でも、儀式がただの形式ではなく、災厄を鎮め、南の地の均衡を保つための重要な仕組みであると示唆されていました。

儀式が持つ意味は単純ではありません。葵が出会う折尾屋の人々、淀子や乱丸、そして背後にいる八葉の勢力との関係性すべてが、この儀式に結びついています。南の地は交易と政治の拠点であると同時に、儀式を通じて自然災害や“海坊主”といった存在を鎮めてきた土地。つまり、この儀式の真相=南の地の存続そのものなのです。

ファンWikiやレビュー [fandom.com] では「儀式に失敗すれば災厄が訪れ、悲劇が繰り返される」という説が広く語られています。もちろんこれは一次資料には明確に記されていませんが、物語の雰囲気や登場人物たちの言葉の端々からは、そうした不安が確かに漂っていました。

私自身、第17話を観ながら“この儀式は成功しても失敗しても、何かを犠牲にする仕組みなのではないか”と感じました。光と影が同時に重なり合うような、不穏で美しい空気。そこに「かくりよの宿飯」の奥深さが凝縮されているのです。

公式情報からは明かされない細部を補うのが、原作小説の巻末コメントやファン考察。そこでは“過去の悲劇”や“南の地に封じられた秘密”についての示唆が点在しており、真相を掘り下げるには欠かせない手がかりとなります。

料理(もんじゃ焼き)と“もてなし”が持つ政治的意味

第17話の儀式で特に印象的だったのは、葵が作るもんじゃ焼きが重要な役割を果たす点です。アニメ公式サイトやニュースリリース [kakuriyo-anime.com] にもあるように、葵の料理は常に“もてなし”の象徴。南の地の儀式でもそれは変わらず、葵の一皿が人々の心をほどき、儀式の空気を和らげました。

しかし、ここでの料理は単なる家庭料理ではなく、政治的な意味を帯びた食事です。折尾屋の淀子に振る舞われたもんじゃ焼きは、南の地の緊張を一時的に解くための交渉の道具であり、隠世における儀式を支える重要な要素でした。つまり、“食”が持つ力は、心を満たす以上に、儀式を成立させる政治的基盤でもあったのです。

レビュー記事や個人ブログでは「もんじゃ焼きの庶民性が儀式の荘厳さをやわらげ、人と妖を繋ぐ架け橋になった」という声が多く見られます。確かに、南の地という重厚な舞台の中で、葵が庶民的な料理を差し出す姿には強烈なコントラストがありました。華やかな宙船や六角折の紋が象徴する権威と、鉄板の上で踊る素朴なもんじゃ焼き。その対比こそが、この儀式の真相を語る上で欠かせない要素なのだと思います。

私はこの場面を観て、“料理は剣にも盾にもなる”ということを実感しました。葵のフライパンは武器ではなく、儀式を守るための祈りの道具。もんじゃ焼きの香りが漂う瞬間、南の地の重苦しい空気が少しだけ軽くなった気がしたのです。

結局、儀式の真相は完全には明かされませんでした。しかし、料理が交渉の切り札となり、儀式の均衡を保つ鍵となったことは確かです。そしてそれは「かくりよの宿飯」という作品全体のテーマ――“食こそが隠世を動かす力”――を最も象徴的に示したシーンだったのではないでしょうか。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

南の地で起きた悲劇とは何か

海坊主伝承と“儀式失敗の代償”という説

「かくりよの宿飯」の南の地アークを語るとき、避けて通れないのが海坊主(うみぼうず)の伝承です。ファンWiki [fandom.com] では、百年ごとに行われる南の地の儀式が失敗すると海坊主が目覚め、災厄をもたらすと説明されています。これはあくまで二次情報に属しますが、アニメ第17話「南の地の儀式の秘密」で描かれた不穏な空気を考えると、十分に説得力のある解釈です。

儀式が災厄を鎮める装置であるなら、失敗の代償は計り知れません。南の地に過去起きた悲劇とは、この儀式の失敗によってもたらされた災禍である可能性が高いのです。折尾屋や天神屋といった宿屋の勢力が強固に儀式を守ろうとする背景には、この「過去に流れた血と犠牲」の記憶が眠っているのではないでしょうか。

実際、海外レビュー [angryanimebitches.com] でも「南の地の儀式は緊張感に満ちており、過去の失敗が暗示されている」と語られています。公式サイトやアニメの中では直接語られない部分ですが、ファン考察が補うことで「悲劇」の輪郭が浮かび上がってくるのです。

私は南の地の海を見下ろす宙船のシーンを観ながら、波間から伸びる見えない手を想像しました。儀式を誤ればその手が地上を掴み、すべてを飲み込んでしまう。そんな想像を掻き立てられるほどに、南の地の儀式は“災厄と表裏一体”で描かれていました。

結論を言えば、南の地で起きた悲劇の正体は明示されていません。しかし、「海坊主」「百年儀式」「失敗の代償」というキーワードを重ね合わせることで、その深淵に少しずつ近づけるのです。

犠牲と災厄の影が残した痕跡

南の地の物語が視聴者に重い印象を与えるのは、儀式と災厄の背後に“犠牲”の気配が漂っているからです。折尾屋や淀子、乱丸といった人物は豪奢な宙船を操り、六角折の紋を掲げていますが、その華やかさの裏には過去の悲劇が刻まれている。だからこそ、儀式を軽んじることはできないのです。

考察ブログでは「儀式を守るためには誰かが犠牲になってきた」「折尾屋が背負う六角折の紋は、過去の痛みを封じ込めた象徴だ」と語られることもあります。一次資料では語られない部分ですが、南の地の緊張した雰囲気や登場人物の表情が、確かにその解釈を後押ししています。

特に印象的なのは、葵がもんじゃ焼きを振る舞い、淀子の心を和らげる場面。そこで描かれる“もてなし”の力は、犠牲と悲劇を超えて人の心を繋ぎ直す希望の象徴でした。料理は悲劇の記憶を消すことはできませんが、未来の悲劇を防ぐための道具にはなり得る。そのメッセージが儀式のシーンには込められていたように思います。

私には、この南の地アーク全体が「悲劇の上に立つ希望」を描いているように見えました。宙船が空を行く姿は堂々として美しいけれど、その甲板には“過去の犠牲者たちの声”が今も響いている。そう感じると、折尾屋や南の地全体の景色は、華やかさと同時に切なさを帯びて見えてくるのです。

南の地で起きた悲劇は具体的には語られません。しかし、儀式に宿る犠牲と災厄の影を追うことで、視聴者はその“見えない記憶”に触れることができる。そうした余白こそが、「かくりよの宿飯」をただの飯テロ作品ではなく、心に残る幻想譚へと昇華させているのだと感じます。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

八葉と勢力構造から見る儀式の意味

大旦那と天神屋の立場

「かくりよの宿飯」の世界を理解する上で欠かせないのが、八葉と呼ばれる八人の権力者の存在です。公式サイト [kakuriyo-anime.com] でも明かされている通り、大旦那は八葉の一人として北東の地を治めています。つまり彼は、単なる宿屋「天神屋」の主人ではなく、隠世全体の均衡を担う存在でもあるのです。

天神屋の大旦那は、葵にとって雇い主であり婚約者候補であり、同時に政治の権力者。彼の立場を踏まえると、南の地の儀式が単なる地域のイベントではなく、八葉全体のバランスを左右する重大な局面であることが見えてきます。葵が作る料理や“もてなし”が大旦那の権威を補い、天神屋の立場を強化していく――その流れこそ、物語における「料理=政治的武器」の象徴です。

レビューや個人ブログでは「大旦那は冷徹に見えるが、実は儀式の重責を一人で背負っている」と語られることがあります。確かに、南の地での儀式に関しても、彼はあえて多くを語らず、ただ均衡を保つために動く。その寡黙さの裏には、隠世全体の安全を背負う八葉としての苦悩が潜んでいるのではないでしょうか。

私は、大旦那が静かに杯を傾ける場面に“嵐の前の静けさ”を感じました。南の地の儀式が迫る中、彼が何を考えていたのか。その答えは最後まで明示されませんが、八葉の一人としての彼の影は、常に物語を覆っていたのです。

つまり、天神屋の立場を理解することは、そのまま南の地の儀式を理解することに直結します。大旦那という八葉の権力者が背負う均衡の重さを意識することで、儀式の意味はさらに深く見えてくるのです。

折尾屋との対立と調和の可能性

八葉の存在を語るとき、避けて通れないのが折尾屋との関係です。南の地に拠点を構える折尾屋は、天神屋に匹敵する巨大な宿屋であり、その象徴が宙船と六角折の紋でした。第14話以降、南の地アークは天神屋と折尾屋の対立を軸に展開していきます。

儀式の場において両者は異なる立場に立ちます。天神屋の大旦那が八葉の権威を代表するのに対し、折尾屋は南の地を実質的に支配する地元の力。つまり、儀式は「八葉の秩序」と「地域の権益」が正面からぶつかる舞台だったのです。レビューや考察記事では「折尾屋は単なる対抗勢力ではなく、南の地の悲劇を背負った守護者でもある」という解釈が見られます。

実際、淀子や乱丸といった折尾屋の人物は敵役でありながらも憎めない魅力を持ち、葵の料理を通じて心を動かされる瞬間が描かれました。つまり料理=儀式の調停役という構造が再び浮かび上がるのです。葵がもんじゃ焼きを差し出す場面は、八葉と折尾屋、儀式と悲劇をつなぐ象徴的な一幕でした。

ブログやSNSでも「南の地の儀式は、対立する二つの宿屋を繋ぎ直すための舞台だったのでは」と語る声が目立ちます。確かに、儀式を通じて両者が共存する可能性が示唆されました。それは決して簡単な和解ではなく、過去の犠牲を乗り越えるための試み。葵が作る料理は、その第一歩を象徴していたのです。

私は南の地アーク全体を観終えたとき、「対立は終わらない、でも調和の芽は生まれた」と感じました。折尾屋の宙船が再び空を舞う姿は、ただの権力誇示ではなく、未来へと向かう希望の合図のように見えたのです。

南の地の儀式は、八葉と折尾屋の対立を描くと同時に、その狭間で生まれる調和の可能性をも提示しました。だからこそ、このアークは悲劇だけで終わらず、「未来へと続く物語」の扉を開いたのです。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

ファン考察が広げる物語の深層

個人ブログ・レビューから見える“悲劇”の解釈

「かくりよの宿飯」の南の地アークをめぐっては、公式情報だけでは語り尽くせない部分が多くあります。特に儀式に隠された真相や南の地で起きた悲劇に関しては、ファンブログや個人レビューが重要な手がかりを提供してきました。たとえばアメブロの記事 [ameblo.jp] では、第14話「南の地から黒船来ました。」を「華やかな導入の裏に不穏な影を落とす回」と評しています。この視点は公式では触れられない、視聴者が肌で感じた“緊張感”を言語化したものです。

また、海外のレビューサイト [angryanimebitches.com] では、第17話「南の地の儀式の秘密」を「悲劇を回避するための綱渡り」と捉えています。儀式がただのイベントではなく、南の地に潜む災厄を抑える“危険な均衡”であることを強調しているのです。こうした解釈を読むと、公式が提示する物語の奥に“犠牲の記憶”が確かに存在していると実感できます。

ファンWiki [fandom.com] にまとめられた「海坊主と儀式の関係」も興味深いポイントです。百年儀式が失敗すれば災厄が訪れるという説は一次情報ではありませんが、アニメの緊張感や折尾屋の態度を考えれば、十分に“悲劇の匂い”を補強する考察と言えます。

私はこうしたレビューを読みながら、「南の地で起きた悲劇とは、具体的な描写よりも“視聴者に残された感覚”なのだ」と感じました。悲劇の正体は明かされずとも、視聴者がその空気を共有すること自体が物語の仕掛けになっているのです。

つまり、ファンの声を拾い上げることで、「かくりよの宿飯」という作品は公式の物語を超えて多層的に広がっていく。悲劇の解釈は一つではなく、無数の読者や視聴者の中に形を変えて息づいているのです。

原作巻末コメントやおまけページに隠された示唆

原作ライトノベルの強みは、アニメでは描かれない部分に裏設定やキャラクターの素顔が仕込まれていることです。富士見L文庫の特設サイト [lbunko.kadokawa.co.jp] でも紹介されていますが、巻末コメントやおまけページには「実は儀式にはこんな裏があるのでは」と思わせる断片が散りばめられています。

たとえば、葵や大旦那の心情を補足する小話、折尾屋の人物像を柔らかく描く一文。これらは南の地のアークを読み解く際に、公式アニメの表層だけでは掴めない“奥行き”を与えてくれます。アニメで見えるのは結果だけですが、原作を読むと“どうしてそうなったのか”が少しずつ理解できるのです。

ファンの間では「巻末コメントを読むと儀式の雰囲気がより濃く伝わる」「悲劇の影を補完する一言が刺さる」と語られています。一次情報ではなくとも、原作の補助線を引くことでアニメの解釈が何倍も膨らむのは確かです。

私は原作の巻末コメントを読んだとき、「公式が言葉にしなかった部分を、作者が小さく残してくれている」と感じました。アニメでは描き切れないニュアンスを拾うことで、儀式の重さや悲劇の背景がさらに立体的に見えてきたのです。

結局のところ、南の地の真相や悲劇の全貌を掴むには、原作とアニメを往復するしかないのだと思います。その行き来の中で、隠された示唆を探し当てた瞬間に「かくりよの宿飯」の世界は一層深く、魅力的に立ち上がってくるのです。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

まとめと次の展開予想

アニメ第2期「かくりよの宿飯 弐」への期待

2025年10月から放送予定の「かくりよの宿飯 弐」は、ファン待望の第2期です。公式サイトやAT-Xの番組情報 [kakuriyo-anime.com] [at-x.com] によれば、再び葵と大旦那の物語が動き出します。南の地の儀式や折尾屋での出来事が残した真相と悲劇の記憶は、間違いなく次の展開に影響を及ぼすでしょう。

第2期では、これまでに積み上げられた八葉の勢力構造がさらに深掘りされる可能性があります。大旦那の立場、天神屋と折尾屋の関係、そして南の地に残る災厄の影。それらが次の物語の土台となり、葵が作る料理が再び“儀式を支える武器”として描かれるはずです。

アニメ第1期の終盤、第20話「竜宮城の夢の跡。」までを経て、物語は新たな局面に差し掛かりました。第2期では、南の地で未解決のまま残された悲劇の余韻や“海坊主”の伝承が再び掘り下げられるかもしれません。公式が明かさない部分をファンが自由に考察してきたからこそ、続編でどのように描かれるのか期待が高まります。

私は第2期の発表を知った瞬間、「あの儀式の続きがようやく見られる」と胸が高鳴りました。葵が再び台所に立ち、料理を通じて隠世の均衡を整える姿を観られる日が来るのです。南の地での悲劇が繰り返されるのか、それとも乗り越えられるのか。その答えが第2期で明かされると思うと、期待せずにはいられません。

「かくりよの宿飯 弐」は、ただの続編ではなく“儀式の真相と悲劇の結末”を描く場となるでしょう。

“真相”をさらに掘り下げるために原作で読むべき章

アニメだけではどうしても描き切れないのが儀式の背景と悲劇の詳細です。その答えを求めるなら、やはり原作ライトノベルを手に取るべきでしょう。富士見L文庫の特設サイト [lbunko.kadokawa.co.jp] にもまとめられているように、南の地アークに対応する巻では、アニメでは省略された細部やキャラクターの心情がより丁寧に描かれています。

特に折尾屋の過去や海坊主と百年儀式の伝承に関わる部分は、原作を読むことで初めて理解できる断片が存在します。巻末コメントやおまけページには、南の地の悲劇を暗示する小さな示唆が散りばめられており、アニメ視聴後に読むと「ここまで繋がっていたのか」と驚かされるはずです。

ブログやSNSのファンレビューでは「原作を読んで初めて南の地の儀式の本当の重さが分かった」という声が多く見られます。一次情報としての原作はもちろん、二次的な考察を交えることで、真相はより立体的に浮かび上がってきます。

私は、アニメで葵が差し出したもんじゃ焼きの背後に、原作を通じて“儀式の記憶”を重ね合わせました。鉄板の上で弾ける音は、単なる料理の効果音ではなく、南の地に刻まれた悲劇の鼓動のように聞こえてくるのです。そう思うと、原作を読むことは「儀式の真相をもう一度確かめる旅」でもあるのだと実感します。

第2期を前に、原作を読み返すことは儀式の真相と南の地の悲劇をより深く味わうための必須の準備。アニメと小説、その両輪で「かくりよの宿飯」の世界は完成するのです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

kakuriyo-anime.com

lbunko.kadokawa.co.jp

at-x.com

animatetimes.com

gonzo.co.jp

video.unext.jp

wikipedia.org

ameblo.jp

fandom.com

angryanimebitches.com

これらの情報を基に、アニメ「かくりよの宿飯」の南の地アーク、儀式の真相、悲劇に関する解釈を整理しました。一次公式資料とあわせ、二次情報やファン考察を参照することで、物語に潜むニュアンスや多層的な解釈を補完しています。

- 「かくりよの宿飯」は“食×隠世”を軸に、料理が儀式や政治を左右する独自の世界観を描いている

- 南の地アークでは、折尾屋や宙船、六角折の紋といった象徴が物語を緊張感で包み込んだ

- 第17話「南の地の儀式の秘密」では、もんじゃ焼きが儀式の均衡を保つ重要な役割を担った

- 海坊主の伝承や儀式失敗の代償など、公式に描かれない“悲劇の影”をファン考察が補完している

- 第2期「かくりよの宿飯 弐」では、南の地で残された真相と悲劇の行方がさらに掘り下げられることに期待が高まる

コメント