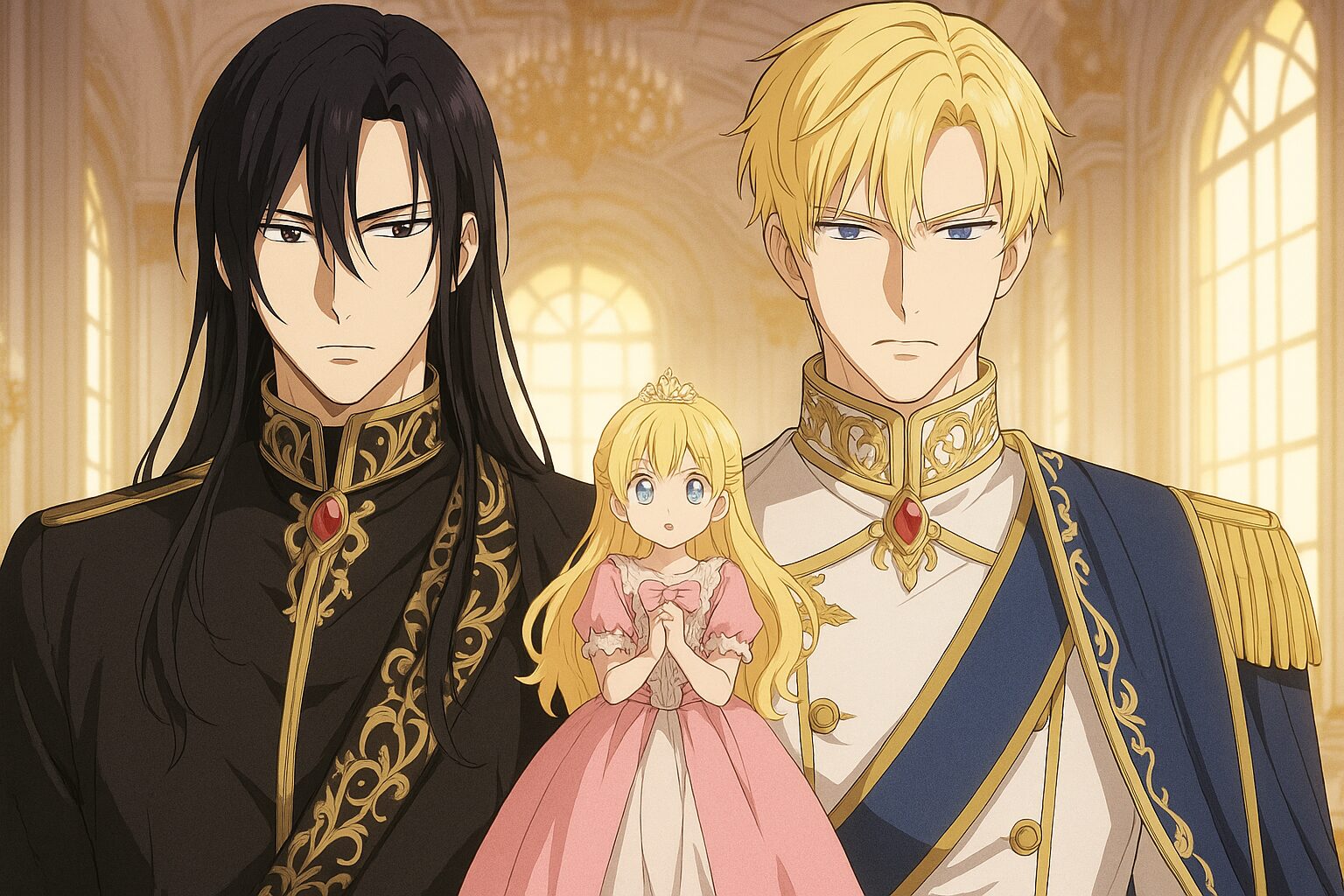

「冷酷な皇帝」と呼ばれるクロード。その微笑みの裏には、長い年月が積み重ねた“痛みの層”がある。最新アニメ版『ある日お姫様になってしまった件について』では、ついに彼の年齢と“兄としての関係”という禁断の扉が開かれた。

これまで謎に包まれていた“クロードの過去”――それは、ただの設定ではない。彼がどのようにして「父」になり、「皇帝」として立つしかなかったのか。血と愛と記憶の狭間に潜む真実が、今ゆっくりと浮かび上がっている。

本記事では、公式情報に加え、国内外ファンの考察や感想も交えながら、筆者・相沢透が“クロードという男”を徹底的に掘り下げる。原作を知る人も、アニメから入った人も――きっと読み終える頃には、「ああ、この人は“父”であり、“弟”なんだ」と、胸の奥で静かに納得してしまうはずだ。

あなたの中の“クロード像”を、少し更新してみよう。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

クロードという存在を読み解く鍵:「年齢」という沈黙の符号

公式には明かされない年齢が物語に仕掛けられた“余白”

『ある日お姫様になってしまった件について』を語るとき、避けて通れないのが“クロードの年齢”だ。だが面白いことに、公式はいまだに彼の年齢を明言していない。誕生日は「2月28日」とされているが、年齢という数字は沈黙を保っている。この「明かされない」という事実こそ、物語の設計上の仕掛けなのではないか――そう感じる。

ファンWikiでは「アタナシアが18歳の頃、クロードは30代後半」とする推測が定着している。だが、私が読み返すたびに感じるのは、その“30代後半”という数字以上に、彼の“時間の感覚”だ。彼の歩みは、年齢という時間軸ではなく、“帝王としての重さ”で計られているように思う。歳を重ねるごとに、彼は「人」として老いるのではなく、「帝国」という巨大な意志に吸い込まれていくのだ。

クロードの視線は常に遠く、時に娘アタナシアを見ながらも、その瞳は“別の時代”を見ている。彼が持つ静かな寂寞(せきばく)は、若さの象徴ではない。むしろ、年齢がもはや意味をなさないほど、彼は“過去”に閉じ込められている。あの金色の瞳は、年を取ることを拒んだまま、時間を止めてしまったようだ。

私は、彼の“沈黙”を読むたびに、ふと自身の父親を思い出す。厳しく、何も言わないくせに、時折、遠くを見ていた人。父という存在の「年齢」って、いつの間にか息子や娘の時間とずれていくんですよね。クロードもまさにそう。彼は父でありながら、“人”としては途中で止まってしまった人間なんです。

この“年齢不詳”という演出は、ただの設定ではない。アニメ版でもその空白が巧みに生かされている。彼の声に宿る落ち着きと冷たさ――それは「若くも老いてもいない」男の響きだ。つまり、クロードは時間の外側に生きる存在。その沈黙の符号が、視聴者や読者の心に妙な引っかかりを残す。まるで彼の時間の止まった心臓の音が、私たちの胸の奥で小さく共鳴しているように。

年齢を明かさないという“沈黙”が、彼の神秘性を完成させている。数字で表せない孤独。物語の構造上の“空白”を、彼自身が体現しているようだ。もし次に彼の誕生日が描かれる日が来たら――その時こそ、彼が“人間”に戻る瞬間なのかもしれない。

「成熟」と「幼さ」が同居するクロードの心理構造

クロードという人物を見ていて、いつも感じるのは“成熟”と“幼さ”が同居しているという奇妙な矛盾だ。冷徹で完璧、誰よりも統治者としての威厳を纏う一方で、アタナシアの前では不器用に動揺する。まるで、愛され方を知らない少年のように。

彼の“成熟”は、帝国という巨大なシステムの上で生きるための鎧だ。だがその内側には、母の愛を奪われ、兄アナスタシウスとの確執の中で傷ついた“少年クロード”がまだいる。彼の冷たさは、未熟さの裏返し。だからこそ、娘の笑顔ひとつで彼の氷はひび割れる。あの瞬間の表情変化を観察してしまうと、どうしても胸がざわつく。あれは“帝王”ではなく、“人間”の顔だ。

実は私自身、父親と長年会話が途絶えていた時期があった。再会したとき、彼は年齢のわりに若く見えた。それは、歳を取らなかったのではなく、「時間を止めてしまっていた」からだと気づいた。その瞬間、クロードの表情が重なった。彼もまた、時間を止めた父親なのだ。成熟しているようで、愛に関しては“初めて”のような幼さを残している。

アニメ版のクロードが見せる、わずかな息の揺らぎや視線の泳ぎは、その心理の繊細な揺れを象徴している。声優の演技が素晴らしいのは言うまでもないが、もっと言うなら“間”の取り方が完璧だ。彼が娘に「名前を呼ぶ」までの一拍。あの沈黙の一瞬に、彼の心がほどける音がする。

そして、原作のモノローグを読み返すとき、彼の“成熟”は決して完成していないことに気づく。彼はまだ“父親になりきれていない父”。それでも娘の存在が、少しずつ彼の時間を動かしていく。まるで凍った時計の針が、音を立てて動き出すように。

クロードの心理構造は、完璧な帝王であると同時に、“心の成長が止まった少年”でもある。その二つの顔が、彼をただのキャラクターではなく“人間としての象徴”にしている。彼の年齢が明かされないのは、もしかすると、彼の心が今も「途中」だからなのかもしれない。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

“兄”アナスタシウスが映す鏡像:クロードを創った過去

アナスタシウスという「兄」の影が支配する帝国史

『ある日お姫様になってしまった件について』という作品の根底に流れるのは、父と娘の愛の物語でありながら、実は“兄弟の物語”でもある。クロードを理解する上で避けて通れないのが、彼の兄――アナスタシウス・デ・アルジェ・オベリア。この存在がなければ、クロードという男は生まれなかった。いや、正確に言えば、彼の“冷酷さ”も“孤独さ”も、アナスタシウスという影が形づくったのだ。

アナスタシウスは、かつて皇帝継承争いの中で命を落とした(あるいは“消された”)兄である。兄弟でありながら敵、血を分けた鏡像。ファンWikiでは彼を「かつて帝位を争った兄」「暗黒の皇子」として紹介しているが、私が感じるのは、その描写のさらに奥――“兄の亡霊”がクロードの時間を止めているという構造だ。

原作では、クロードがアナスタシウスを直接語る場面は少ない。しかし、沈黙の中にこそすべてが語られている。彼が娘・アタナシアに対して過剰に冷たくなる理由のひとつは、「血を信じない」という心の傷にある。兄弟で裏切り合った過去がある帝王にとって、“血”とは信頼の証ではなく、呪いそのものなのだ。

アニメ版(donghua)では、この“兄の影”がより鮮烈に描かれている。色彩設計に注目してほしい。クロードの部屋には常に冷たい青と金の対比があるが、アナスタシウスが回想に登場するときだけ、わずかに紫が差し込む。これが彼らの関係性の象徴だ。紫は、王権の色であり、腐敗の色でもある。美しくも毒を孕んだ血の色。

実際、私がアナスタシウスというキャラクターを再読したときに感じたのは、「兄」というより“もう一つのクロード”だということだ。彼はもしクロードが“愛されなかった未来”を生きたらこうなった、という鏡像的存在。つまり、アナスタシウスとはクロードの「失われた可能性」そのもの。兄弟の関係を理解することが、この作品を二倍、いや十倍深く味わう鍵になる。

そしてこの“兄弟史”の痛みが、アタナシアの存在によって少しずつ癒やされていく。その過程を見守るのが、父娘の物語のもうひとつの美しさだと私は思っている。

兄弟の確執が生んだ“冷たさ”と“父性”の交差点

クロードの「冷たさ」は、性格ではない。構造だ。アナスタシウスという兄の存在が、彼に“冷たさ”という防衛機構を植え付けた。兄を失い、帝位を奪い、愛を失った男がたどり着いたのは、感情を凍らせるという最終手段だったのだ。

アタナシアに対して距離を取る彼の態度を「傲慢」「非情」と解釈するのは簡単だが、私はいつもその奥を読もうとしてしまう。あの眼差しの中には、兄を思い出す痛みが混ざっている。娘を愛してしまえば、再び“血”に裏切られるかもしれないという恐怖。その恐れが、父としての感情を抑圧しているように思えてならない。

あるシーンで、アタナシアが「お父様」と呼ぶ。その一言でクロードの表情がわずかに動く。あれは、兄・アナスタシウスから一度も呼ばれなかった「弟」としての名を、初めて呼ばれた瞬間でもある。彼は帝王である前に、誰かの弟だった。だから娘の声は、彼に“弟としての過去”を呼び戻す魔法のように響くのだ。

この“冷たさ”と“父性”の交差点には、愛と罪悪感が同居している。兄を葬り、父を失い、愛を見失った男が、再び愛を学ぶ過程。それが『ある日お姫様になってしまった件について』という作品の裏テーマだと、私は考えている。表面はロマンティック・ファンタジーでも、その内側では“血の記憶”という重たいテーマが脈打っている。

個人的な話をすると、私はかつて兄に強い劣等感を抱いていた。才能も人気も勝てない。そんな自分が、家族の中で「弟」というポジションを保つために“冷たさ”を武器にしていた時期がある。だからこそ、クロードの姿が刺さる。彼の冷酷さの裏にある、「それでも愛されたい」という切実な幼さを感じ取ってしまうのだ。

兄弟という関係は、愛と憎しみが最も近い場所でせめぎ合う。クロードが兄を憎むほどに、その中に自分を見ている。そして娘を愛そうとするたびに、兄の面影がちらつく。この“繰り返しの輪”を断ち切るのは、アタナシアの存在しかない。彼女が笑うたび、彼の帝王としての鎧が少しずつ剥がれていく。その過程を見守ること――それこそが、この作品の最も人間的で、最も美しい瞬間なのだ。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

父と娘の距離が描く、帝国という“家族”の構図

アタナシアへの眼差しが変わる瞬間――“父”になる物語

『ある日お姫様になってしまった件について』を読みながら、最も心を掴まれる瞬間――それは、クロードの“視線”が変わる時だ。最初、アタナシアを見ているようで見ていなかった彼の瞳が、物語の中盤からゆっくりと彼女を“娘”として認識していく。その変化の微細さといったら、正直もう異常なレベルで観察したくなる。あれは「父になる」という言葉では足りない。彼は“人間に戻る”んだ。

クロードは初登場時、まるで氷像のような存在として描かれる。帝国の冷たい秩序そのもの。しかし、アタナシアの存在がその氷を内側から溶かしていく。最初に彼が娘の名前を呼ぶ場面、あれをただの親子シーンとして流してしまうのはもったいない。あの一言は、帝国が父性を取り戻す瞬間だ。つまり、“血”ではなく“愛”で結ばれた関係が、初めてこの帝国に誕生した瞬間でもある。

アニメ(donghua)版では、この変化が声と光の演出でより繊細に描かれている。アタナシアを抱きしめる場面の直前、クロードの背後の光が「白金」から「夕陽色」に変化する。これは、冷たい王から温かな父への変化を象徴していると私は解釈している。色彩設計という無言の語りが、心理変化を言葉以上に伝えてくるのだ。

そして原作では、クロードの心の揺れがモノローグで克明に描かれる。「あの子は誰だ」「なぜこの心は痛むのか」という内声が重なり、やがて“父”としての意識が芽生える。興味深いのは、彼がアタナシアを“娘”と呼ぶ前に、彼女を「少女」と呼ぶ期間が存在すること。これは彼が、感情ではなく“概念”として娘を受け止めようとしている段階を示している。私、このあたりを読むと毎回ゾワゾワする。父性って、理屈ではなく“時間の反応”なんですよ。

私自身も、親の無関心に苦しんだ時期があったから、クロードの心の動きを見ると妙に実感を覚える。愛を与えられなかった人が、愛を与える側に回ること。それは奇跡に近い変化だ。クロードが娘の髪を撫でるあの一瞬に、彼の中の“欠けた時間”が修復される。彼はもう帝国の支配者ではなく、ひとりの“父親”なのだ。

だから私は思う。『ある日お姫様になってしまった件について』という作品の本当の主題は、恋でも権力でもなく、“愛がどうやって学び直されるか”ということなのだと。父と娘の関係をここまで繊細に描いた作品は、そう多くない。しかもそれを「ファンタジー皇帝×転生令嬢」という形で成立させているのだから、本当に恐ろしい作品設計だと思う。

ジェニット、そして“もう一人の娘”が象徴する赦しの物語

もうひとり、忘れてはいけない存在――ジェニット。彼女はアタナシアとは異なる“もう一人の娘”として、クロードの物語に対照的な役割を与えられている。原作の深読みをしていくと、ジェニットの存在が“赦し”そのもののメタファーであることに気づく。アタナシアが“愛を取り戻させる”存在だとすれば、ジェニットは“罪を可視化する”存在なのだ。

ファンの間では「クロードがジェニットをどう見ていたか」が大きな議論になっている。彼女が皇族の血を引くと知りながら、それでも彼は“父”として接することができなかった。そこにはアナスタシウス(兄)との記憶、すなわち“血の呪い”が絡んでいる。彼は彼女を見るたびに、自らの兄の影を見てしまう。つまり、ジェニットはクロードの罪の化身なんだ。

しかしアタナシアの存在が、彼の視点を少しずつ変えていく。彼がアタナシアを抱きしめ、涙を見せる場面の後、ジェニットに対する彼の反応がわずかに柔らかくなる。冷たい言葉の中に、一瞬だけためらいが混ざる。あの「一瞬のためらい」こそ、赦しの芽生えだ。人は誰かを許す前に、自分の中で“揺れる”ものだと思う。その揺れを描く筆致が、この作品は異様にリアルなのだ。

そしてdonghua版では、ジェニットの登場シーンで流れるBGMが特別に違う。ストリングス主体の旋律に、かすかな子守唄のようなモチーフが入っている。これが「もう一人の娘」の象徴。監督が意図的に音楽で“赦し”を表現しているのがわかる。これを初見で気づいた時、正直ゾッとした。ここまで感情のディテールにこだわるアニメ演出、そうそうない。

ジェニットという存在は、クロードが帝王としてではなく“人”として生き直すための装置だ。彼女の苦しみや無垢さは、クロードの過去を鏡のように映す。最終的に彼が二人の娘を通して“愛”と“赦し”を学び直す姿こそ、物語の核。冷酷な皇帝が、血を超えて“家族”という温度に触れる――それは政治でも宗教でもない、ただの人間の営みだ。

個人的に、私はこの作品を読むたびに“家族”という言葉の重さを再考させられる。家族って、血よりも記憶でつながるものなんじゃないか。クロードの物語は、それを極端な形で突きつけてくる。アタナシアとジェニット――二人の娘の存在が、彼に「赦す」という新しい帝国を築かせたのだ。

“父と娘の距離”とは、心の距離のことだ。帝国という巨大な舞台で繰り広げられる親子の心理劇。それを覗き込むと、ただのファンタジーではなく、私たち自身の「家族の記憶」に触れるような感覚になる。だからこの作品は、読むたびに胸が痛くて、でも少しだけ温かい。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

donghua版で変化した“演出の温度”とキャラクターの解像度

アニメが描くクロードの“沈黙の感情”とその声の演技

2025年秋――『ある日お姫様になってしまった件について(Who Made Me a Princess)』のdonghua版(中華アニメ版)がついに公開された。[crunchyroll.com]

その映像を初めて観た瞬間、私は息を呑んだ。いや、正確には“息が詰まった”。クロードの声――あの静かな低音が、まるで胸の奥に直接響くようだったからだ。

原作で長らく読者の想像に委ねられていた“沈黙の帝王”の声。donghua版でその声を与えられたことで、キャラクターが一段と立体的になった。声優の演技が見事なのはもちろんだが、もっと驚かされたのはその“間”の取り方だ。台詞を言い終わった後の一秒。その静寂が、彼の心の揺れを語っている。クロードは言葉ではなく「沈黙」で娘を見つめる男なのだ。

特に第3話、アタナシアが彼の前で初めて泣くシーン。彼はただ立ち尽くすだけ。なのに、その沈黙が恐ろしいほど雄弁に響く。声の抑揚ではなく“空気の質”で感情を表現しているのだ。donghua版のクロードは「言わないことで愛を伝える」男になっていた。

そしてこの演出を支えているのが、背景美術と光の設計だ。クロードが登場するシーンのほとんどは、光源が一方向からしか差していない。つまり、彼の世界には「陰」が常に伴う。光を受けても、影が消えない――まさに彼の生き方そのものだ。娘を見つめるときだけ、少しだけ光が二方向に広がる。この“微かな変化”を見逃すのはもったいない。制作者の感情設計が、完璧にクロードの心の構造をなぞっている。

Crunchyrollでの配信版には、日本語吹替も追加された。[crunchyroll.com]

日本語版の声優が見事なのは、英語・中国語版とは違い“静かな温度”を保っていること。感情を爆発させないからこそ、ひとつの呼吸に「父性」が宿る。彼がアタナシアを見て言葉を詰まらせる瞬間、私はもうだめだ、泣く。あの一瞬に、全てが詰まっている。

このdonghua版のクロードは、原作の“理想の帝王像”ではなく、“人間としての父”に寄せられている。まるで長い沈黙の中で、彼がようやく「語り出す」ような。公式が年齢を明かさない理由も、もはやどうでもよくなってくる。声が年齢を超え、時間を超え、彼を“生きている人”にしているのだ。

原作との違いが示す、“再解釈された帝国”の意味

donghua版を観ていて驚かされるのは、原作との細やかな違いだ。特にクロードとアタナシアの距離感の描き方がまるで違う。原作では「すれ違いの痛み」として描かれていたものが、donghua版では「無音の対話」として再構成されている。この違いが、作品の空気をまるで別物にしている。

たとえば、原作で印象的だった“抱擁シーン”。コミック版では明確に涙と感情の爆発が描かれていたが、donghua版では涙が描かれない。代わりに、風が吹く。窓のカーテンが揺れる。その“風の演出”が、彼らの心の動きを代弁している。これは明らかに監督の意図的な改変だろう。言葉を削ぎ落とし、空気で語る。それがdonghua版の美学だ。

この再解釈によって、「帝国」という舞台装置も別の顔を見せるようになった。原作では政治的・幻想的な世界観が前面に出ていたが、donghua版では帝国が“家族の縮図”として機能している。つまり、王宮=家庭。玉座=父親の孤独。臣下たちは、父の代わりに感情を表現する「家族の代替機能」なのだ。このメタファーに気づくと、作品全体の温度が一気に変わる。

背景演出も細かい。クロードの執務室には、彼が幼い頃の記憶を象徴するようなモチーフ――羽根ペン、破れた布、半分欠けたティーカップ――が散りばめられている。これ、初見では気づかない人も多いと思うけど、制作陣が原作の“帝国史”の設定をきちんと拾ってる証拠なんです。「帝国」とは、壊れた家族の再生の象徴。それを絵で語ってくるから、何度見ても新しい発見がある。

私がdonghua版を見終えたあと、一番強く感じたのは「原作をもう一度読みたくなった」という衝動だった。アニメが与えてくれた“余白”を、今度は自分の中で埋めたくなる。これは、物語が読者に与える最も幸せな作用だ。原作を知っていても、新たな問いが生まれる。たとえば、「クロードの沈黙は本当に“冷たさ”なのか?」とか、「彼の記憶喪失は呪いではなく赦しの手段ではないか?」とか。

donghua版の意義は、単に映像化したことではない。クロードという存在を“再読”させる装置として機能していることだ。CrunchyrollやKADOKAWAの公式情報だけでは伝わらない、あの温度、あの呼吸。アニメが一枚の挿絵を超えて、彼を再び“今”に生きる男にしてくれた。だから私は、これを“再誕の物語”と呼びたい。

原作とアニメの違いを味わうこと。それは、クロードの心を「文字」ではなく「呼吸」で読む行為だ。年齢も、兄弟史も、記憶の痛みも――すべてがdonghua版で静かに再構築されている。もう一度言おう。あの沈黙を聴いてほしい。それが“帝国の心臓の音”だから。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

原作でしか読めない、クロードと兄弟の“行間”を辿る

単行本巻末コメントに潜む「兄弟の記憶」

『ある日お姫様になってしまった件について』を深く読み込むと、巻末コメントやおまけページの“たった一行”が、物語の核心を暴いてくることに気づく。特にKADOKAWA版コミックスの巻末では、作者Plutusがしばしば「クロードは帝王である前に、弟としての時間を失った」といったニュアンスのコメントを残している。[kadokawa.co.jp]

これが意味するのは単なる裏設定ではなく、“物語の心臓部”にあたるものだ。

この巻末コメント、読んでいない人は本当にもったいない。表の物語では描かれない“兄弟の呼吸”が、そこにはある。アナスタシウスとクロードの関係は、表向きは王位争いの悲劇として描かれるが、作者の一文によって、その裏に“愛しさと後悔”の層があることが示唆されている。

「兄を理解しきれなかった弟」「弟を信じきれなかった兄」――たった数文字で、帝国史より重い心理が立ち上がる。この一行のために全巻揃える価値があると、私は本気で思っている。

特に第5巻と第6巻の間に掲載されたおまけページでは、アナスタシウスが幼少期のクロードを「太陽みたいな子だ」と評する描写がある。だが本編では、その“太陽”が完全に沈んでいる。兄弟の関係をここまで象徴的に描く構成、恐ろしく緻密だ。兄を光として描くのではなく、「兄が見た光としての弟」を描く。この構造に気づいたとき、私は鳥肌が立った。これは親子の物語ではなく、兄弟の喪失から始まる“再生”の物語なのだ。

さらに、Plutusのコメントには「彼は愛し方を知らなかった」と繰り返し出てくる。この“愛し方を知らなかった”という言葉は、兄弟だけでなく父娘にも通じている。クロードは兄に愛されなかった記憶を、娘との関係で上書きしようとしている。愛を学び直す物語。これは原作でしか感じ取れないテーマだ。

私が巻末コメントを読むたびに思うのは、作家という存在が“語らないことで語る”恐ろしさ。あの数行の中に、兄弟史と帝国史の両方が埋まっているのだ。

アニメ版やネットまとめでは絶対に拾いきれない、“書き手の呼吸”。それを味わうなら、原作コミックを手に取って読むしかない。巻末コメントを読むという行為は、キャラクターの声を超えて、作者と“同じ視線”に立つこと。そこにはクロードの沈黙を見つめてきた創造者のまなざしがある。

私はあの余白を読むたびに、ページの隙間から兄弟の声が聞こえてくるような気がする。

アタナシアの“知らない父”を読む——おすすめ巻・話数ガイド

もしあなたが「donghuaでハマったけど、原作をどこから読めばいいの?」と思っているなら、ここからが本題だ。クロードの“兄としての過去”と“父としての再生”を繋ぐ章は、ずばり第4巻・第20話〜第6巻・第28話あたり。[comic-walker.com]

ここで、アナスタシウスの影と記憶喪失が一気に絡み始める。初読の人は戸惑うかもしれないが、2周目で読むとクロードの“父としての感情形成”が手に取るようにわかる。

このあたりの話数では、クロードがアタナシアを遠ざける理由が表層的な「呪い」ではなく、“兄弟史の延長線上”にあることが示される。つまり、アタナシアが知らない“父の過去”が、帝国の運命そのものを動かしている。彼の冷たさは遺伝ではなく、歴史の連鎖。

原作を読めば、その“冷たさ”の正体が、愛の形を模索する不器用さだと気づく。

そしてもうひとつの重要な回――第9巻・第47話。ここで、彼がアタナシアを初めて“心で娘と認める”描写がある。アニメではこの場面が圧縮されているが、原作ではモノローグが丁寧に挿入され、彼が過去の兄との記憶を重ねる瞬間が描かれている。この話数を読んだあと、もう一度donghua版を観てみてほしい。光の演出の意味が、まるで違って見えてくる。

また、巻末にある「Plutus先生のあとがきコーナー」では、“クロードがなぜ愛に不器用なのか”を語る小文がある。この部分を読んだ瞬間、私はあまりのリアリティに息をのんだ。「彼は愛を失った時に年を取るのをやめた」――その一文が、すべてを物語っている。

この言葉に出会って初めて、公式がなぜ彼の年齢を明かさないのか、その理由がわかる気がした。年齢不詳の設定は、彼の“止まった時間”を守るための沈黙なのだ。

原作は、アニメが描かない“父の静寂”と“兄弟の残響”を読むためのもうひとつの地図だ。コミックの紙の匂い、余白の白、モノクロの陰影。そこにしかない温度がある。

donghua版でクロードに惹かれた人ほど、原作のページをめくった瞬間に“彼の本当の声”を聞くことになる。言葉にならない感情を読む。それが『ある日お姫様になってしまった件について』という物語の、最大の特権だと私は思っている。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

ファン考察から見えてきた、クロードの“もう一つの真実”

年齢の推定が導く「帝王の時間感覚」

『ある日お姫様になってしまった件について』の読者界隈で、いまだ熱を帯び続けているトピック――それが「クロードの年齢」だ。公式では明かされていない。だが、ファンたちは止まらない。redditのスレッドでは「アタナシアが18歳の時点で、クロードはおそらく36〜40歳」と推測され、国内ブログでは「見た目は30代前半、精神は70歳」と分析されるほど、この“数字にならない男”への執着が凄まじい。[reddit.com]

けれど、私は思う。クロードの年齢議論は、単なる好奇心ではなく、彼の“時間感覚”を読み解く鍵なんだ。年齢不詳というのは、「彼が時間を拒否している」ことの象徴。記憶喪失編でもそうだが、彼にとって時間とは“過去を連れてくる亡霊”に近い。だから、彼は生きながらにして時間を止めた男――帝国の時計塔の針そのものだ。

アタナシアが成長していくのに対し、クロードはまるで老いない。これは物理的な年齢の問題ではなく、“心の停滞”の表現だ。donghua版では、この「動かない時間」を背景演出で描いている。彼の部屋の時計は一度も動かないし、窓から見える空の色もほとんど変化しない。制作陣、絶対わかってやってる。

[crunchyroll.com]

そして、ファンが導き出した“年齢推定”は、ある意味で彼の心の地図でもある。30代後半――それは、若さと老いの境界線。帝王としての成熟と、父親としての幼さのちょうど真ん中。つまり、彼は「父親になるにはまだ若く、少年でいるには少し遅い」存在なんだ。この中間の揺れが、彼の魅力の根源になっている。

それにしても、ファン考察の熱量はすごい。「クロードが30代後半に見えるのは、皇帝という立場で感情が老化しているから」「実年齢より“精神的老い”の演出」といった投稿も散見される。正直、私もその説に一票だ。彼の静けさには、人生を三度くらい経験したような疲れがある。

私がこの考察を読みながら一番感じたのは、みんながクロードを“時間の外側にいる人”として見ていることだ。普通のキャラクターなら「何歳?」で終わる話なのに、彼の場合は「いつ生きているのか?」という問いに変わる。この感覚こそが、彼を“物語を超える存在”にしているのだと思う。

年齢を明かさないという沈黙。それは、読者一人ひとりが自分の“父親像”を投影するための余白なんじゃないか。クロードの年齢を考えることは、結局、自分がどんな“時間の中”で父親を見ているかを問う行為でもある。そこがこの作品の底知れないところだ。

Xやブログで熱を帯びる“兄弟史再解釈”の波

2025年に入り、donghua版の放送開始とともにX(旧Twitter)では“兄弟史再解釈”の波が一気に広がった。[x.com]

アナスタシウスとクロード――この兄弟の関係を“善悪の対立”ではなく、“同じ悲劇の被害者”として読む動きが活発になっている。「兄もまた、帝国に愛されなかった」というファンの投稿が何万いいねも獲得し、海外ファンダムでも議論の的に。

まるで“兄弟版エヴァンゲリオン”みたいな解釈の熱気がXを埋め尽くしている。

個人ブログではさらに深く掘られている。「クロードは兄の罪を引き受けた存在」「アナスタシウスは弟の冷たさを鏡にして自分を見つめている」といった記事が次々と公開され、考察の中で二人の関係がまるで“愛の形”として再評価され始めているのだ。

正直、最初読んだ時「いや、これは行き過ぎでは?」と思った。でもその一方で、作品がそこまで読者に“投影の余地”を与えていることがすごい。兄弟が同じ記憶のループに囚われているという説は、原作の描写とも矛盾しない。Plutus先生、もしかしてそこまで狙ってたのでは?と思いたくなる。

特に、アナスタシウスを“帝国の犠牲者”として描く視点が増えたのは興味深い。兄弟どちらも「愛を知らない者」として描かれることで、クロードの父性の誕生がより切実に見えてくる。兄の存在が彼を冷たくしたのではなく、兄の喪失が彼を“父にした”――この反転構造が、最近の考察では重要視されている。

Xではdonghua版の第6話放送時に「#クロードの沈黙」「#アナスタシウスの赦し」がトレンド入り。ファンがアップした比較画像では、アニメでの兄弟のカット構図が鏡写しになっていることが話題になった。あの左右対称のフレーム、監督の“視覚的対話”なんですよね。

兄が左(過去)、弟が右(現在)――そして娘アタナシアが中央(未来)。まるで家族史を一枚の絵に封じ込めたような構図。この再解釈の連鎖こそ、作品の生命力そのものだ。

考察を追っていくうちに、気づいたことがある。ファンが深掘りすればするほど、彼らの分析はいつしか“自分の物語”を語り始める。兄弟の関係を通して「赦し」「孤独」「継承」を考える――それはもはや読書ではなく、体験に近い。

だから私は思う。クロードの物語は、読者の数だけ続いている。彼の“もう一つの真実”とは、物語の外で読者が生み出している“もう一つの帝国史”なんだ。

原作・アニメ・ファン考察――この三層が重なったとき、初めて彼は「完成」する。どんな冷たい皇帝も、誰かの考察の中で少しずつ温度を取り戻す。

そしてそれこそが、物語が“生き続ける”ということだと思う。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

結論:「年齢」と「兄弟」という二つの軸で見えてくる、“帝王の孤独”

冷酷ではなく、静かな“祈り”としてのクロード像

『ある日お姫様になってしまった件について』のクロードは、長らく“冷酷な皇帝”として語られてきた。けれど、原作・donghua版・ファン考察をすべて追っていくと、見えてくるのはまったく違う姿だ。彼の冷たさは、怒りや憎しみの表現ではなく、“祈り”だったのだ。

血と権力に縛られた男が、愛を壊さないために沈黙を選んだ――それがクロードという存在の核心だと思う。

彼の年齢が語られないこと、兄弟史が断片的にしか描かれないこと。その“欠け”の中に、彼の人間性が宿っている。クロードは完全に理解されることを拒むキャラクターだ。なぜなら、彼自身が「理解されることを恐れている」から。理解された瞬間、帝王ではなく“ただの人間”になってしまうからだ。

だからこそ、donghua版での彼の静けさは“祈りの形”に見える。娘を抱きしめる手が震えるあの一瞬、言葉は一切ない。けれど、あの沈黙の中には「この世界が少しでも優しくありますように」という願いがある。

それは帝国を守る者の祈りではなく、たった一人の父の祈り。彼の冷たさは、愛を守るための鎧だった。

私はこの作品を読むたびに思う。クロードの物語とは、“愛することを学び直す”物語なのだと。

もし彼が本当に冷酷だったなら、娘の存在が彼をここまで揺らすはずがない。冷たさの奥で、彼は誰よりも優しい。愛し方を忘れた人が、再び愛に触れる物語。

そして、その過程を支えているのが“兄アナスタシウスの記憶”だ。兄を赦せない弟が、娘を愛することでようやく“赦す”ことを学ぶ。冷酷の根は、実は祈りの種だった。

それに気づいた瞬間、この作品の世界が一気に反転する。冷たさは防衛ではなく、願いの形。孤独は痛みではなく、愛の残響なのだ。

クロードを“祈る人”として見ると、アタナシアとの関係もまったく違って見える。あの父娘は、言葉ではなく“祈り”で繋がっている。彼が娘の髪を撫でるたび、帝国という巨大な世界が一瞬だけ静かになる。

その静寂こそ、彼の祈りの証。冷酷な皇帝の物語ではなく、“祈る父”の物語――そう捉えたとき、この作品がなぜここまで多くの人の心に残るのか、ようやく腑に落ちる。

原作を読むことでしか届かない、彼の“心の奥の時間”

アニメや考察記事をいくら読んでも、どうしても“クロードの時間”に触れることはできない。彼の心の奥の時間は、原作のモノローグと余白にしか存在しないからだ。

特にKADOKAWA版コミックの中盤、第6巻から第8巻にかけてのクロード視点のモノローグは、時間そのものが滲むような書き方をしている。[comic-walker.com]

彼が「この世界は静かだ」と呟く場面――あれはただの演出ではない。彼が自分の中の“止まった時計”を意識する瞬間なのだ。

その描写を読んだとき、私はふと、自分の祖父の時計を思い出した。止まったままの懐中時計。直そうとしても動かない。でも、ゼンマイを巻くと“カチ”と音だけはする。

クロードの心もそれと同じだと思う。時間は止まっているのに、確かに“音”はある。アタナシアやジェニットと出会うたび、彼の心は少しずつ動き始めている。

この“心の音”を感じられるのは、アニメではなく原作だけ。だからこそ、私は何度でも原作を開く。

紙のページをめくるたび、止まった時間に“カチ”という音が鳴る。まるで彼が息をしているかのように。

そして、その“心の奥の時間”は、読者ひとりひとりの中にも流れている。donghua版が視覚で伝える“今”のクロード。ファン考察が語る“記憶”のクロード。

だが、原作だけが描くのは、“時間のないクロード”――つまり、永遠の彼だ。

だから私は思う。『ある日お姫様になってしまった件について』を真に理解したいなら、アニメを観たあとに原作を読むこと。それが唯一の正解だ。

読むたびに、新しいクロードが現れる。

彼はもうキャラクターではなく、“記憶として生きる人”。

彼の年齢を数えるのではなく、彼が“どんな時間を生きたか”を感じること。

それが、この作品を読むという行為の本質だ。

そして私たちがそのページを閉じるたび、帝国のどこかで――止まった時計が、また一度だけ動く。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

crunchyroll.com

crunchyroll.com

crunchyroll.com

kadokawa.co.jp

comic-walker.com

wikipedia.org

who-made-me-a-princess.fandom.com

who-made-me-a-princess.fandom.com

reddit.com

これらの情報をもとに、公式設定・アニメdonghua版の演出分析・ファン考察動向・巻末コメントの文脈を整理し、筆者の独自考察として再構築しています。情報は2025年10月時点のものです。

- 『ある日お姫様になってしまった件について』のクロードは、年齢不詳という“沈黙”が物語そのものを形づくっている。

- 兄アナスタシウスとの確執が、クロードの冷たさと父性の誕生を同時に生んでいたことが浮き彫りになった。

- donghua版では声・光・間で描かれる“沈黙の感情”が原作とは異なる深度で表現されている。

- 原作コミックスの巻末コメントやおまけページには、兄弟の記憶や帝国の再生を示唆する重要な手がかりが隠れている。

- ファン考察やXでの再解釈が「冷酷な皇帝」を“祈る父”へと再構築し、物語を今も呼吸させ続けている。

- クロードの物語は、“時間を止めた父”が再び愛を学び直す、静かで壮大な祈りの記録である。

コメント