『タコピーの原罪』を読み終えたとき、あなたの胸には何が残ったでしょうか?

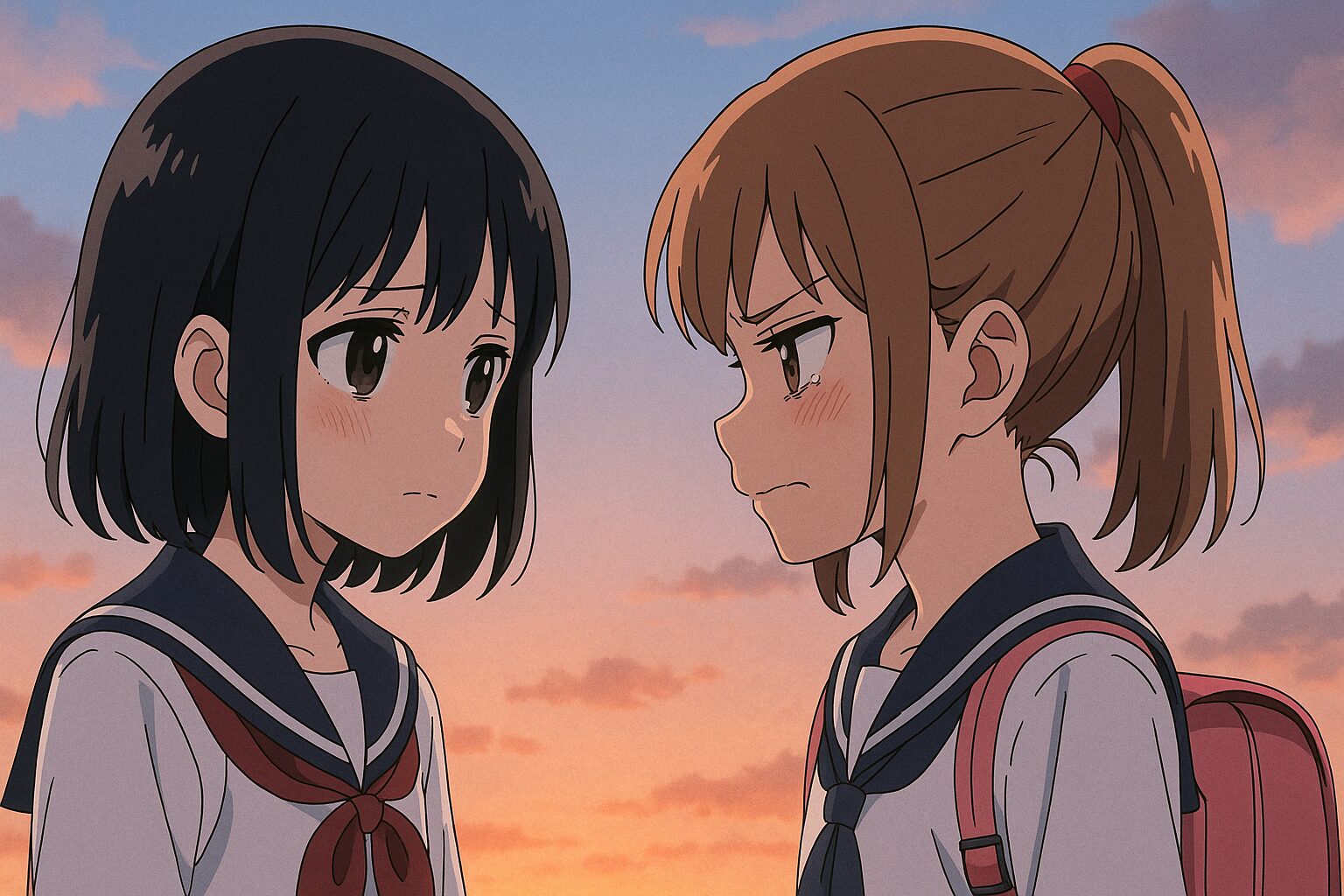

ハッピー星人・タコピーの奇妙で切実な介入劇の中で、もっとも心をざわつかせたのは、しずかとまりな──ふたりの少女の関係だったかもしれません。

「いじめ」「家庭崩壊」「罪」といった重いテーマに包まれながら、最終回には“赦し”にも似た空気が差し込む。このとき、ふたりのあいだに芽生えた感情は何だったのか?

今回は、『タコピーの原罪』における“百合要素”という観点から、しずかとまりなの関係性をじっくりと掘り下げていきます。

構造的分析、心理描写、物語の演出意図──そのすべてを通して、「ふたりは敵だったのか、それとも…?」という問いに、言葉で触れてみたいと思います。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』とは何だったのか?あらすじと世界観から見る少女たちの孤独

物語の概要としずか・まりなの位置づけ

『タコピーの原罪』は、漫画家・タイザン5による衝撃作であり、『少年ジャンプ+』にて2021年末から2022年春にかけて連載された短期完結型の物語です。登場するのは、宇宙からやってきた“ハッピー星人”のタコピーと、小学生の少女・久世しずか。その出会いは偶然でありながら、世界の構造をえぐるような展開へとつながっていきます。

物語の序盤は、どこかユルくて、シュールな空気すらあるタコピーとしずかのやりとりに始まります。しかし、その裏にはしずかが日々受けている陰湿ないじめ、家庭での孤立、そして「誰にも助けを求められない」現実が隠れています。物語のキーパーソンとなるのが、しずかにいじめを仕掛けるクラスメイト・まりな。彼女はリーダー格であり、しずかに最も強い憎悪と敵意を向ける存在です。

このふたりの関係は、表層的には「いじめっ子」と「いじめられっ子」という構造で捉えられがちです。しかし、『タコピーの原罪』はその単純な構図を次々に覆していきます。タコピーという“異物”を媒介に、現実では直視できない感情──恐れ、嫉妬、孤独、愛情──が次々と浮き彫りになっていくのです。

特に印象的なのは、物語が進むにつれ、しずかとまりなの“境界線”が少しずつ曖昧になっていくところ。最初は断絶していたふたりの存在が、実は鏡のように似たものを抱えているという構造が見えてきます。これはただの小学生同士の関係ではなく、傷ついた魂同士がどう接触し、どう反発し、どう変わっていくかという普遍的なドラマへと変貌していくのです。

つまり、『タコピーの原罪』はハッピー星人の物語ではありません。これは、「しずかとまりなの物語」であり、彼女たちの“関係性”の変化こそが、全話を通じて最も深い軸となっているのです。

“ハッピー”が届かない世界と少女たちの孤独

ハッピー星人・タコピーは、“ハッピー道具”を使って地球人を幸せにするという使命を持ってやってきました。まるで未来のドラえもんのような存在として登場する彼は、しずかに何とか笑ってほしいと奮闘します。しかし、読者がすぐに気づくのは、この“ハッピー”という価値観が、そもそもこの世界にはまったく届かないという事実です。

しずかの抱える現実は、子どもが子どもでいられないほどに過酷です。家庭内では母からのプレッシャーと冷淡な対応、学校ではまりなを中心としたクラス全体からのいじめ。無邪気なタコピーの“道具”は、そんな現実の重さをどうしても救いきれません。そしてタコピー自身が、次第に“この星の痛み”に触れていくプロセスが描かれていきます。

この「ハッピーが届かない世界」という設定は、しずかとまりなの孤独を際立たせるための装置でもあります。しずかは何も言わずに、すべてを我慢し続ける。まりなは攻撃性という形で、家庭環境のストレスを外に向けて発散する。両者とも、助けを求める相手もおらず、言葉も届かないまま、それぞれの“孤独な戦場”に立っているのです。

特筆すべきは、タコピーが“第三者視点”として、彼女たちの世界に介入する存在である点。彼は人間ではないからこそ、彼女たちの“感情の壁”に戸惑い、失敗しながらも、なんとか理解しようとする。その無垢さと鈍さは、かえってしずかやまりなの心情を浮き彫りにします。

この物語の核にあるのは、“子どもであることの重さ”です。そしてその重さを誰にも預けられない少女たちが、同じ空気の中で生きていた。その事実こそが、『タコピーの原罪』という作品が放つ、どうしようもなく切実なリアルなのだと思います。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

しずかとまりなの関係性は?いじめと対立構造の深層にあるもの

いじめの加害者と被害者という表層の構造

『タコピーの原罪』において、しずかとまりなの関係性は当初、明確な“いじめの構図”として描かれます。しずかはクラスで孤立し、教室内での存在感は限りなく薄い。対してまりなはその中心にいるようなリーダー格で、しずかに対して言葉や態度で強烈な攻撃を加える存在として登場します。

例えば、しずかが大切にしていたものを壊す、無視する、周囲を煽って孤立させる──こうした行動は小学生という年齢を超えて、“暴力”としてのリアリティを持って迫ってきます。この構図だけを見れば、まりなは明確な加害者であり、しずかは被害者。ただ、それだけでは済まないのが『タコピーの原罪』という物語の深みです。

まりなのいじめは、単なる“悪意”ではなく、“痛み”の発露として描かれています。彼女の家庭は表向きは“良い母親”に見えるものの、実際には愛情の裏に支配欲と抑圧が潜んでおり、それに耐えきれなくなった彼女は「誰かを傷つけることでしか自分を保てない」状態に陥っています。つまり、いじめの根源は家庭にあり、しずかはその“矛先”として選ばれただけなのです。

この構造は、『タコピーの原罪』が単なる児童いじめの物語ではなく、“構造的暴力”を描いている証拠でもあります。加害者=まりな、被害者=しずかという単純なラベル貼りを拒絶するこの作品の態度には、深い痛みと倫理の問いが込められているのです。

そして、タコピーという存在が、この関係性に割って入ることで、両者の“ラベル”は次第に崩れていきます。いじめの構図の裏に隠された孤独、家族の不在、コミュニケーションの断絶。それらが明らかになるにつれて、物語は“赦し”や“理解”というテーマへと滑り込んでいくのです。

似た家庭事情と“わかりあえなかった”ふたりの心理

しずかとまりな──まるで正反対のように見えるふたりですが、その内面には驚くほど共通する“痛み”があります。まず注目したいのは、どちらも“母親との関係”に問題を抱えているという点。しずかの母親は無関心で冷淡。まりなの母親は逆に干渉的で支配的。この対照的な母性の不在こそが、ふたりを同じ“孤独”の位置に追いやっています。

それぞれが求めているのは、“ちゃんと愛されたい”という当たり前の感情。しかし、その願いは叶わず、違うかたちで歪んでいく。しずかは静かに自分を責め、まりなは他者を責めることで心を守ろうとする。そのベクトルの違いが、ふたりの関係性に決定的な断絶を生んでいるのです。

重要なのは、『タコピーの原罪』がこのふたりを“対話なき存在”として描いている点。つまり、直接的な言葉のやりとりは少なく、それぞれの行動や視線、感情の起伏でしか相手を知ることができない関係性。読者はその“届かなさ”に胸を締めつけられると同時に、どこかで「ふたりは本当は似ている」と気づかされていく構造になっているのです。

まりなはしずかに憎悪を向けながらも、しずかの“強さ”に気づいていた。しずかはまりなの攻撃を受け止めながらも、まりなの“弱さ”にどこかで共感していた。そのすれ違いが、物語の後半で少しずつ“変化”という兆しを見せ始めます。

ここには、“わかりあえなかったふたり”が、“わかろうとする”過程が描かれている。いじめは決して許されないけれど、その根源にある痛みまでを見つめることで、人間関係の再構築は可能なのだ──そう語っているような気がしてなりません。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

百合的に読む『タコピーの原罪』──しずか×まりなという関係性の可能性

“恋愛”ではなく“和解”という百合表現のかたち

『タコピーの原罪』を「百合」として読む──それは一見、物語の文脈から外れた解釈に思えるかもしれません。しずかとまりなは、いじめ被害者と加害者という関係から始まり、恋愛描写や甘やかな空気感とは無縁の緊張関係のなかにいます。しかし、その関係が終盤にかけて“理解と赦し”へと変化していく過程には、百合的読解の余地が確かに存在しているのです。

まず押さえておきたいのは、百合とは必ずしも「恋愛感情=ラブロマンス」に限定される表現ではないということ。むしろ近年では、価値観の交差や生き方の違い、痛みの共有を通してふたりの心が通い合う──そんな“共感と絆”を描く作品が増えています。しずかとまりなの関係もまさにその系譜にあり、“敵対から共生へ”という転換点が物語後半で静かに訪れるのです。

まりなによるいじめの背景には、自身の家庭環境や母親への抑圧的な愛がありました。しずかに攻撃を加えることで、自分の無力さを否定したかった。対するしずかもまた、母親からの無関心と自己否定を内に抱えていた。ふたりとも違うかたちで“孤独な少女”だったという共通点が、ラスト数話で浮き彫りになります。

そして最終話で描かれるふたりの再会──過去の罪や関係性を乗り越えたその瞬間、視線と空気が柔らかく交わる描写には、恋愛という言葉では括りきれない“親密さ”が宿っています。これを“和解百合”あるいは“共犯的な救済の百合”と捉える読者も多く、SNSや考察サイトでは「タコピーは百合漫画」というタグすら登場しています。

しずか×まりなという関係性は、傷つけ合った過去を引き受けたうえで、それでも「そばにいる」ことを選ぶ強さを描いています。百合とは、ただ手を取り合う甘さではなく、苦さのなかで他者を選び取る意志。『タコピーの原罪』はその本質を、言葉少なに、でも確かに描いていたと感じます。

最終話の“再生”と“許し”がもたらした関係の変化

『タコピーの原罪』の最終話では、記憶を失ったタコピーを軸にしながら、しずかとまりなが時間を経て再会する場面が描かれます。あの静かなシーンの中にあるのは、“事件”や“過去”の清算ではなく、“その先の未来”を生きるふたりの姿です。この“再生の風景”こそが、百合的感情の余白を最大限に広げている部分だと僕は感じました。

あの瞬間、しずかはまりなを拒絶しない。まりなもまた、しずかに媚びない。その静かなやり取りのなかで、かつて交わることのなかったふたりの感情が、ようやく隣り合うかたちで存在しているのです。「ごめん」も「ありがとう」もない。それでも伝わる、確かな理解と“許し”。

これは、“恋愛”というジャンルの言葉では表現しきれない、もっと深くて、もっと苦くて、でも温かな関係です。互いに深く関わった過去があるからこそ、何も語らなくても伝わる何かがある。そしてその“何か”こそが、百合的なエッセンスなのではないかと思うのです。

さらに言えば、まりな自身が「罪を背負い、それでもしずかのそばにいたい」と思う瞬間があるとすれば──それはすでに、恋よりも強い“共犯関係”に近いのかもしれません。赦されたことで救われ、救われたことで立ち上がる。その連鎖の先にあるのは、“他者とともに在る”という選択です。

最終回でふたりが静かに並ぶ姿には、言葉にならない温度があります。過去を許すことはできなくても、“これから”を信じることはできる。その感情を、恋と呼ばずに何と呼ぶのか──読者それぞれの心に委ねられた問いが、そこにはあるのだと思います。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

百合に見える理由──演出・視線・語られない感情の重なり

視線・間・手の動きに宿る“語られない感情”

『タコピーの原罪』の中で、もっとも「百合的」と評されるポイントは、言葉ではなく“演出”で語られるしずかとまりなの関係性です。明示的な恋愛感情や台詞は存在しません。しかし、キャラクターの視線の交錯、身体の距離感、手の動き──その一つひとつが、ふたりの関係に“届きそうで届かない”感情の温度を与えています。

たとえば、まりながしずかを睨みつけるとき、そこにあるのは単なる憎悪ではありません。どこか混乱したまなざし──「なぜこの子はこんなに静かなんだ」「なぜ何も言い返さないんだ」という焦りや戸惑いが滲んでいます。しずかのほうは、その視線を受けながらも決して逃げない。そこには「どうせ誰も助けてくれない」という諦めと、どこかで「この子にだけは分かってほしい」という期待が混ざっているように見えるのです。

この“目の芝居”は、実に百合的な手法です。言葉で語られない感情、あるいは語ることすら許されない関係の中で、目と目がすれ違い、沈黙の中に情念が濃縮されていく──この緊張感が、しずか×まりなというペアを、ただの小学生同士の衝突以上の“関係性”へと高めているのだと思います。

また、手の動きも印象的です。タコピーがいる場面で、しずかがふと差し伸べた手に、まりなが戸惑いながらも反応する。触れないけれど、触れそうな距離。あの一瞬に宿る“もしも”の可能性。百合的な想像力は、こうした未完成な関係性に対して強く惹かれます。

明確な告白や身体的な接触がなくとも、表情・動作・距離感という“演出”のレイヤーによって、ふたりの心がどこまで近づき、どこで立ち止まるのかが視覚的に語られている。それこそが、しずかとまりなの関係性が“百合に見える”最大の理由なのだと僕は思います。

台詞よりも空気感で見せる少女同士の交差点

『タコピーの原罪』は、派手な演出や情緒的な台詞に頼るのではなく、静かな空気の中で人物同士の感情を描いています。その代表例が、しずかとまりなの関係性です。ふたりの会話は非常に少なく、むしろ“語らなさ”の中にすべてが詰まっているようにさえ思えます。

まりなは、いじめの主導者でありながら、しずかに対して一貫して敵意を貫けていません。そこには一種の“戸惑い”が混ざっていて、「この子は自分と似ている」と、無意識に気づいていたのかもしれません。一方でしずかも、まりなを嫌ってはいるけれど、その攻撃性の裏にある“悲しみ”に気づいていたようにも読めます。

台詞のやりとりがない分、ページをめくるたびに変化する“空気感”が、読者の感性を直撃します。これはまさに、百合漫画でよく用いられる“間”の演出──言葉ではなく呼吸や風景によって心情を語る手法と共通しています。

そして何より、最終話でふたりが再会するシーン。そこには説明も、ナレーションも、過度な演出もありません。ただ、“そこにいる”だけのふたり。過去のすべてを乗り越えたかのような静けさが、強烈な“感情の証明”として読者の胸に残ります。

これは、百合というジャンルの持つ“想像の余白”──読者がふたりの心のあいだに自分の感情を重ねられる力──を最大限に生かした描き方です。だからこそ、しずかとまりなの関係は、「百合か否か」という問いを超えて、“ふたりでしか語れない世界”を生み出していたのではないでしょうか。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

“罪”を越えて──『タコピーの原罪』という物語が描いた救いと共犯性

タコピーの不在が浮き彫りにする人間関係の本質

『タコピーの原罪』というタイトルにおける“原罪”とは何か。その問いに対する答えは、実は物語の後半──タコピーが“いなくなった”あとの展開にこそ詰まっているように思います。彼が消えた世界に残されたのは、しずかとまりな、そして彼女たちの“記憶と罪”です。

タコピーは異星の存在であり、人間社会の痛みを理解するにはあまりにも無垢でした。だからこそ、彼は“罪”というものを正しく裁くことができず、結果的に自分の存在を消すというかたちでしか解決できなかった。それは「何もできなかった」という罪でもあり、彼の消失は物語の“転換点”となります。

そこから浮かび上がるのは、誰もが“誰かの加害者であり、被害者でもある”という現実。まりなのいじめ、しずかの沈黙、タコピーの介入──そのどれもが“誰かを救い、誰かを傷つける”という両義的な意味を持っている。つまり、“原罪”とは、人間である以上避けられない「他者との関係性」の重さそのものなのです。

タコピーが去った後の世界では、“問題を解決する奇跡の道具”は存在しません。そこにあるのは、過去と向き合いながら、自分の罪を受け入れて生きる少女たちの姿。その姿は、ハッピーでもドラマチックでもない。だけど、そこには“現実を生きていく勇気”が確かに描かれていました。

この人間関係の本質が露わになることで、読者はしずかとまりなにただの子どもではない、“罪を知る者”としての眼差しを向けるようになります。そしてそこには、どんな関係性よりも深い“共犯性”が立ち上がってくるのです。

まりなが語る“後悔”としずかの静かな“赦し”

物語の最終盤で、まりなが自らの過去と向き合う場面があります。彼女は、かつて自分がしたことを正当化するのではなく、「自分は間違っていた」と静かに認める。その態度は、しずかという存在に対する“償い”であり、同時に“赦しを乞う声”でもありました。

そして、そのまりなの想いを受け取ったしずかは、怒りも、非難も、復讐もしません。ただ、静かに「今を生きている」という姿を見せるだけ。彼女は言葉で赦しを与えたわけではありません。しかし、その沈黙こそが、“もっとも深い赦し”として読者の胸を打つのです。

このふたりのやり取りには、“贖罪”という重たいテーマを、少女たちの関係性に重ねて描くという意図が感じられます。しずかはまりなを赦したわけではない。でも、まりなを拒絶もしない。ふたりのあいだには、過去があり、痛みがあり、そしてそのすべてを受け入れた上での“共存”がある。

この共存のかたちは、百合的にも非常に重要です。なぜなら、百合というのは“好き”とか“愛してる”ではなく、“あなたと共にいる”という感情の連なりだから。罪を抱えたまま、それでも“そばにいる”選択をする。それは、最も強く、最も繊細な“つながり”の表現にほかなりません。

『タコピーの原罪』が描いたのは、子どもたちの物語でも、SFでもなく、“罪を知った人間が、それでも誰かと手を取り合う”という物語だったのかもしれません。まりなの後悔と、しずかの沈黙。それはきっと、罪と赦しという言葉を越えた、“ふたりだけの答え”だったのだと思います。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

考察まとめ:『タコピーの原罪』は百合か否か──その答えの先にあるもの

ジャンルでは語れない“関係のかたち”を考える

『タコピーの原罪』における“しずか×まりな”の関係性を、単純に「百合か否か」で括ることは難しい。なぜなら、彼女たちの絆はラブロマンス的な表現ではなく、“関係の変化”そのものを描いたものだからです。敵対から理解へ、断絶から共存へ。そうした変遷のなかに、百合的感情の本質──“好き”や“愛してる”では言い表せない深い親密さ──が宿っていると感じます。

百合というジャンルは、時に「恋愛要素がなければ成立しない」と見なされがちです。しかし、『タコピーの原罪』はまったく逆のアプローチで読者を惹き込みます。むしろ、いじめ、家庭崩壊、罪の意識という負の感情を描きながら、その奥にある“他者への共感”に光を当てる。そのプロセスこそが、読者の心に残る関係性を築いているのです。

しずかとまりなは、最後まで自分の感情を上手く言葉にできない存在でした。けれども、それぞれが自分の過去と向き合い、他者の存在を受け入れることで、「ふたりでしか生きられない未来」へと歩みを進めていきます。そこにあるのは、愛ではなく“選択”。赦すことも、共に生きることも、すべては自分たちの意思で選び取った関係性なのです。

だからこそ、この作品における百合的読解は、恋愛や性別を超えた“関係の可能性”そのものを問いかけているように思えてなりません。ジャンルでは語れない。けれど、確かに“他の誰でもないふたりだけの世界”があった──それが、『タコピーの原罪』という作品の核心なのではないでしょうか。

しずかとまりなの物語は、読者に問いを投げかけます。「これは百合か?」という問いの先にあるのは、「これは誰の物語で、何を大切にしているのか」という根源的なテーマ。百合という言葉では括れないからこそ、読者の心に残る。そうした“語れなさ”こそが、しずか×まりなという関係の強度を物語っているように思います。

「ふたりでしか生きられない世界」が示す希望

『タコピーの原罪』のラストシーンは、言葉にしがたい静けさに包まれています。かつて憎み、傷つけ合ったふたりが、再び出会い、同じ空気の中で“ただそこにいる”。それだけの描写が、どうしてこんなにも胸に刺さるのか──その答えは、おそらく「ふたりでしか生きられない世界」がそこにあるからです。

タコピーが消えた後、しずかとまりなは“選び直す”ことができました。過去に囚われず、他人の視線を恐れず、自分たちの関係性を自分たちの手でつくっていく。あのラストにあるのは、赦しでも救済でもない。“共にあること”そのものへの覚悟と希望です。

百合とは、社会の外でひっそりと紡がれる関係性であることが多い。しずかとまりなもまた、家庭という閉ざされた空間、学校という小さな社会の中で、誰にも理解されない“言葉にならない想い”を抱えてきました。それでも、ふたりが最後に選んだのは、「その想いを、共有すること」だった。

つまり、『タコピーの原罪』という物語は、しずかとまりなの関係性を通して、“他者とわかりあうことの可能性”を描いていたのです。過去を乗り越えるのではなく、抱えたままでいい。ただ、それでも誰かと一緒に未来を選びたい──そんな祈りにも似た願いが、ふたりの背中から確かに感じ取れる。

それはもはや、恋愛とか友情というラベルを超えた、“存在の肯定”とも呼べるもの。だからこそ、この関係は百合か否かを問う以前に、「このふたりが一緒にいてくれてよかった」と心から思えるのです。

- 『タコピーの原罪』は“百合的関係性”を読み取れる余白が多く、読者の感性に委ねられた作品

- しずかとまりなは、いじめや家庭環境を通して“共犯的な絆”を築く構造が描かれている

- 明確な恋愛描写がないからこそ、演出・視線・空気感が百合的読解を可能にしている

- 最終話では“赦し”と“再生”の象徴として、ふたりだけの静かな共存が描かれた

- “百合か否か”という問いの先に、ジャンルを超えた“ふたりだけの世界”が確かに存在していた

コメント