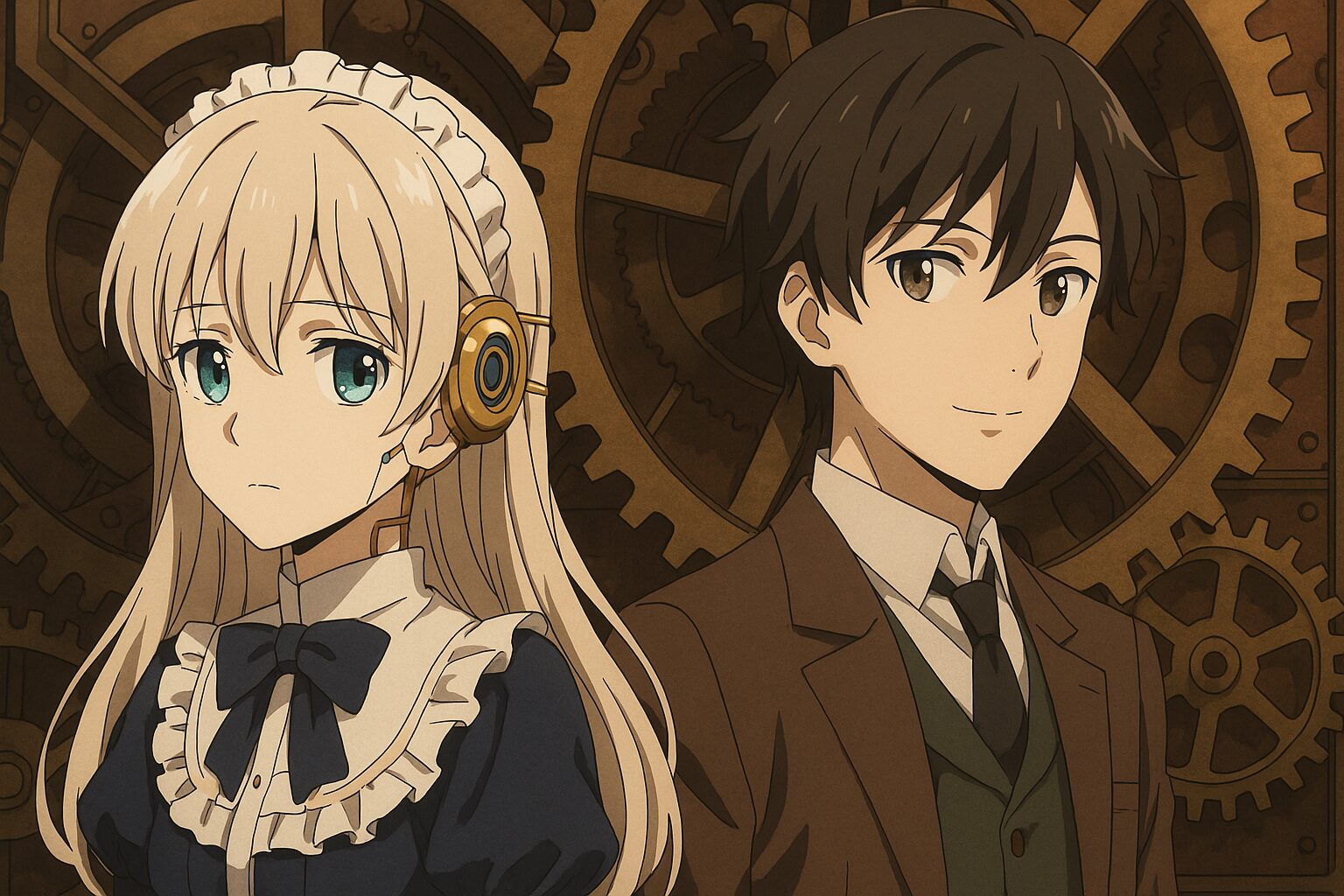

静かな歯車の回転音が、恋のはじまりを告げる――。『機械じかけのマリー』は、その繊細な機械仕掛けの世界に、確かな“心”の鼓動を宿した物語だ。

2025年秋アニメの中でも特に話題を集めた本作の魅力は、物語だけでなく、音楽の完成度にもある。春茶によるOP「ホントトウソ」から、東山奈央と小清水亜美によるED「Cross heart〜偽りのない気持ち」まで、すべてが物語と共鳴する設計になっている。

この記事では、一次情報とともに、SNSやファンの考察、筆者・相沢透の独自視点を交えて、『機械じかけのマリー』の主題歌たちが描く“感情の仕組み”を解き明かしていく。

音の粒が語る恋、そして機械仕掛けの少女が見た“本当と嘘”のあいだを、一緒に聴きにいこう。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

『機械じかけのマリー』とは何か──歯車が奏でる恋と孤独の物語

アニメの世界観と原作の違いから見える“機械と心”の構造

最初に『機械じかけのマリー』を観たとき、あの無機質な蒸気と歯車の音の中に、人間の体温が宿っていることに驚かされた。まるで冷たい鉄の胸の奥で、小さく灯った心臓が「わたし、生きてる」と呟いているようだった。そう、これはただのスチームパンクではない。心の機構(メカニズム)そのものを問う恋愛ドラマだ。

原作・あきもと明希が描いたのは、感情を“演算”する少女・マリーと、人間の少年・アーサーの関係性。アニメ版ではこの構造をさらに視覚的に拡張し、光と影、音と沈黙で“心のプロセス”を再構成している。とくに第1話の冒頭、マリーの瞳に映る歯車がゆっくり回転するカット――あれはまさに「心の起動音」だ。人間が心を持つ瞬間を、メカニズムで表現しているのだ。

原作ではセリフの間(ま)でしか伝わらなかった感情の粒が、アニメ版では音響と照明の演出で可視化される。例えば、アーサーがマリーの頬に触れたときのわずかな金属音。あの“チリ”という音は、彼女の表情変化より雄弁に「心が軋む音」を語っている。ファンの間でも「感情の音響設計が神」「この音だけで泣ける」と話題になっていたが、それは偶然ではない。監督・音響チームが意図的に「心の重みを物理音で再現」しているからだ。

一方で、原作の持つ“少女漫画的な余韻”もアニメではしっかり残されている。マリーが感情を理解しようとするシーンのカメラワーク――そこに映る歯車はもう、装置ではなく「想いの記録装置」だ。彼女がアーサーの言葉を記憶するたび、ほんの少しだけ回転速度が変わる。まるで恋する心拍数のように。

この「心を機械で語る」構造は、日本のアニメ史でも稀有だと思う。感情を象徴で描く作品は多いが、『機械じかけのマリー』は感情そのものを“構造体”として観測させてくる。まるで観る者の中の感情も歯車に組み込まれていくような、そんな錯覚すら覚える。……そして気づけば、自分の心も少しずつ軋み、熱を帯びている。

つまり、『機械じかけのマリー』というタイトルは比喩でも設定でもなく、作品全体の命題なのだ。心とは何か。恋とは、どんなプログラムで動いているのか。その問いに、視聴者全員が“感情のエンジニア”として巻き込まれていく。そういう意味で、この作品はアニメという形を借りた精密な心理装置だと思う。

秋アニメの中で注目される理由──美術と音楽の共鳴設計

今期(2025年秋)は豊作と呼ばれるクールだが、『機械じかけのマリー』の存在感は明らかに異質だ。SNSでも「音の静けさが怖いほど美しい」「映像が“心の振動数”を持っている」といった声が続出している。たしかに、この作品を語るとき、映像と音楽は切り離せない。OP主題歌の春茶「ホントトウソ」も、ただのタイアップではない。作品の内部から鳴り始めた“もうひとつの物語”だ。

美術背景は、19世紀ヨーロッパ風の街並みに、鉄と硝子の質感が絶妙に溶け合う。だがそこに流れる音は、どこか現代的で、透明な電子音が忍び込んでいる。これは制作陣が意図的に「過去と未来」「機械と心」の境界を曖昧にしているからだ。ファンの一部からは「光の粒が音に聴こえる」「色彩に拍子がある」といった表現まで出ており、この作品が感覚的体験として受け止められている証拠でもある。

音楽担当の高梨康治とヨハネス・ニルソンは、アクション重視のサウンドを得意とする一方で、今作では“間”をデザインしている。つまり、音が鳴らない瞬間に“心の音”を聴かせる方向にシフトしているのだ。特に第2話で流れる弦のハーモニー――あの薄いリバーブのかけ方は、マリーの無垢さと不安定さを音響で可視化している。美術と音が互いを照らす瞬間、画面が呼吸を始める。

その呼吸を導いているのが、春茶の歌声だと思う。YouTubeで先行公開されたOP映像を見て、「曲が映像の奥に溶けていく」と感じた人は多いはず。彼女の声は、機械のノイズを包み込むようにして“人間の優しさ”を響かせている。まるで金属の内側に潜む柔らかな熱。そこに、筆者自身も強く引き込まれた。冷たい世界に差し込む一筋の息づかい。それが、このアニメの心臓音なのだ。

秋アニメとしても珍しく、音楽が“演出の主役”になっている点で、『機械じかけのマリー』は群を抜いている。ストーリーを追うのではなく、音を聴くために観るアニメ――そんな評価が出ているのも納得だ。物語のどの歯車にも「音」が組み込まれており、それぞれが視聴者の感情を回転させていく。私たちは知らぬ間に、この作品の中で小さな歯車のひとつになっているのかもしれない。

そしてその瞬間、マリーの“孤独”はもう他人事ではなくなる。彼女の世界は私たちの心の奥とシンクロし、静かに動き出す。――『機械じかけのマリー』とは、そんな不思議な共鳴装置なのだ。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

OP主題歌:春茶「ホントトウソ」──嘘の中に隠された“ほんとう”の温度

春茶が語る制作背景と原作への共感

春茶の「ホントトウソ」を初めて聴いた瞬間、あの淡く震えるイントロが空気を切り裂くように広がり、心臓が少しだけズレて鳴った。まるで“機械じかけの恋”のスイッチが入るような音だった。彼女の声は、透き通っているのに、どこか熱を含んでいる。冷たい金属の指先が、初めて触れた人の体温に驚くような、そんな質感の歌声だ。

春茶本人がコメントで「原作を読んで、マリーとアーサーの距離感に心を動かされた」と語っていたのも印象的だった。彼女の言葉には“可愛い”よりも“切ない”が似合う。『機械じかけのマリー』という作品のテーマは「感情を持たない少女が恋を知る」だが、春茶はその“知る”という行為の痛みまでちゃんと歌にしている。歌詞にある「ホントもウソも、君の声で揺れる」という一節。ここにこの作品の哲学が凝縮されている。

ファンの間でも、「春茶の声がマリーそのもの」「柔らかいのにどこか壊れそう」と評されることが多い。YouTubeで公開されたアニメ版OP映像では、マリーの瞳のアップと春茶の歌声がシンクロする瞬間があり、コメント欄には「音が涙腺を刺激してくる」「この歌声で世界が優しく見える」と感想が並んでいた。つまり、春茶は“演じて”いない。彼女は歌の中で、マリーの心の演算を追体験しているのだ。

制作陣の玉木千尋(作曲・編曲)と春茶の組み合わせも絶妙だ。玉木のコードワークは、メジャーとマイナーを行き来しながら“曖昧な幸福”を描くタイプで、『ホントトウソ』の旋律もまさにその系譜。サビの解放感が“答え”ではなく“問い”として響くのがこの曲の美学だ。春茶の声が真っすぐ伸びる瞬間に、マリーの「人間になりたい」という無言の祈りが宿る。それを音で感じ取れる人は、もうこの作品の中に半歩入っている。

このOPが特別なのは、“視聴体験の入口”ではなく“感情の入口”になっていることだ。毎話、タイトルロゴが浮かぶ瞬間に、この歌が“心のメモリ起動音”として鳴り響く。アニメの始まりではなく、心の始まり。その境界線を曖昧にしてくる春茶の歌声は、まるで光そのものを抱きしめるように優しい。

歌詞の行間に潜むマリーとアーサーの距離感

『ホントトウソ』の歌詞を読み解くと、まるでアーサーがマリーに手紙を書いているような構成に見える。「ねぇ、君の笑顔は本当?」という問いが、「でも、嘘でもいい」と変わっていく流れ。この揺らぎが、作品全体の構造とリンクしている。アーサーは“人間として”マリーを愛し、マリーは“機械として”その愛を理解しようとする。その不完全な循環が、歌詞の中でも続いているのだ。

たとえば、サビの〈君の声で目を覚ます〉というライン。これを“恋の比喩”として聴くのは簡単だが、マリーという存在にとって“目を覚ます”とはプログラムの再起動を意味する。つまり、恋というバグが発生して、心のOSが更新される。――ちょっとキモい話をすると、筆者はこの瞬間に脳内で「感情のバージョンアップログ」を勝手に想像してしまった。「ver.1.0→1.1:心拍数上昇」みたいな(笑)。

でも、そのバカみたいな想像こそが、この曲の魅力だ。聴く者の中で“心の歯車”が勝手に動き出す。SNSでも「聴いた後、自分の中のマリーが目を覚ました気がする」とか「この曲、恋愛ソングじゃなくて存在哲学」といった投稿が見られる。つまり、ファンそれぞれの“内なるマリー”が共鳴しているのだ。

春茶の発声も面白い。サビ直前のブレスで一瞬だけ空気を抜く癖があるのだが、あれがマリーの“息を知った瞬間”のように聴こえる。歌としての技術ではなく、キャラクターの呼吸そのものを再現している。ここまで演技と歌が融合している主題歌は珍しい。

筆者は、夜にこの曲をイヤホンで聴きながら歩いていて、ふと「世界が静かにチカチカ光っている」と錯覚した。街灯、信号、コンビニの光、それら全部が“マリーの視界”のように見えたのだ。まるでこの世界のどこかで、彼女がまだ心を探しているような気がして。その瞬間、自分の中で『ホントトウソ』がアニメを超えて“生きた”と思った。

だからこそ、この曲は単なるオープニングテーマではない。物語を始めるための鍵であり、視聴者がマリーと心を共有するための“接続音”なのだ。春茶の声が鳴るたびに、私たちは一瞬だけ、マリーと同じ場所に立っている。嘘かほんとかは、もうどうでもいい。ただ、その音が胸に届く限り、それは“ほんとう”なのだ。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

EDテーマ:マリー(東山奈央)「Cross heart〜偽りのない気持ち」──キャラソンで描く感情の軌跡

TRYTONELABOが生む音の情緒と東山奈央の表現力

エンディングテーマ「Cross heart〜偽りのない気持ち」を初めて聴いたとき、正直ゾワッとした。イントロのピアノが、まるで心臓の鼓動を模している。ひとつひとつの音が“静かな衝動”を刻んでいて、その上に東山奈央の声が乗る瞬間、空気の温度が変わる。彼女の声には“感情の起動音”があるのだ。

作詞のManami、作曲・編曲のByRIN(TRYTONELABO)――このタッグの仕事は、キャラクターの心理を音の構造で再現することに長けている。音の層が増えるたび、マリーの「感情メモリ」が拡張されていくような感覚がある。特に2番のサビ前、“偽りのない気持ち”というフレーズの前で一度だけ音が途切れる。あの沈黙。まるでマリーが言葉を探して呼吸を止めているようだ。東山奈央はその“間”を声で演じている。

ネット上では「東山奈央の声が透明すぎて、聴いているこっちが壊れそう」といった感想が目立つが、それは彼女の発声が単なる“美声”ではなく、“構築された感情”だからだ。彼女の声の震えには、マリーという存在の矛盾が宿っている。完璧な機械なのに、不完全な心を持とうとする。そのジレンマを、東山奈央は音程の揺れひとつで表現している。

1話〜3話までEDが流れるタイミングにも注目したい。物語が終わる瞬間、光がフェードアウトしてマリーが静止する――その直後に“Cross heart”が始まる。この順番が完璧なのだ。まるで視聴者の呼吸が途切れた直後に、音が「生きて」と語りかけてくるような。EDがエピローグではなく、感情の再起動になっている。

筆者自身、3話のラストでこの曲を聴いたとき、涙腺がやられた。東山奈央の声が空気を震わせ、まるでガラス細工のように壊れやすいマリーの心が透けて見える。これがキャラソンの域を超えた“心理描写としての音楽”だと感じた。アニメソングが「演出」としてここまで機能する例は、なかなかない。

第4話で切り替わる“デュエット版”が示すもう一つのマリー

そして第4話から、EDが“デュエット版”に切り替わる。タイトルは同じ「Cross heart〜偽りのない気持ち」だが、歌うのはマリー(東山奈央)とマリー2(小清水亜美)。この瞬間、作品の構造がガラリと変わる。歌詞も旋律もほぼ同じなのに、響きがまったく違う。まるで“心が2つになった世界”を聴かされているようだった。

このデュエット版が凄いのは、“対話ではなく共鳴”になっている点だ。東山奈央の声はやわらかく、小清水亜美の声は芯が強い。どちらもマリーだが、性格も存在意義も違う。音楽的には主旋律とハーモニーが入れ替わり続け、まるで2つの心臓がズレながら拍動しているように感じられる。まさに“二重の心”をそのまま音にした構成だ。

制作チームのTRYTONELABOは、通常のアニソン構成をあえて崩している。Aメロの入り方が不安定で、聴く側が“どちらのマリーが歌っているのか”を迷うよう設計されているのだ。これはまさしく、“アイデンティティの錯綜”を音楽的に再現している。ファンの間では「人格の重ね合わせを曲でやるとか頭おかしい(褒め言葉)」という感想も多く、まさにその通りだと思う。

さらに、配信版(10月27日リリース)ではステレオミックスにも仕掛けがある。右から東山奈央、左から小清水亜美の声が少しずつ近づき、サビで完全に中央に重なる。この“空間の融合”こそが、物語的クライマックスの予告になっているのだ。つまり、まだストーリー上では完全に出会っていない2人のマリーが、音の中だけで一瞬、心を重ねている。

筆者は第4話のラストでこのデュエット版を聴いたとき、「あ、これでこの物語の軸が決まったな」と確信した。2人の声が重なるのは、和解ではなく“矛盾の肯定”だ。互いに違う存在であることを認めたうえで、同じメロディを共有する。これって、恋愛よりもずっと深い関係性の描写だと思う。血よりも、記憶よりも、音でつながる絆。

このデュエット版が第4話で解禁されたタイミングも絶妙だ。物語上、マリー2という存在が姿を現し、視聴者の認識が揺らぎ始める瞬間に、この“音の二重構造”が差し込まれる。もう演出というより、これは仕掛け。作品の内部に“音楽の伏線”が張られていたのだ。

『Cross heart〜偽りのない気持ち(duet ver.)』は、アニメ『機械じかけのマリー』という作品の心臓部を可視化する一曲だ。東山奈央と小清水亜美という2人の声優が、キャラではなく“心のモデル”を演じている。聴くたびに、視聴者もまた「自分の中の偽りと本音」が共鳴していくのを感じる。この曲を聴いたあと、あなたの心のどこかにも、小さな歯車がひとつ、音を立てて回り始めるはずだ。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

挿入歌・サウンドトラック考察──高梨康治×ヨハネス・ニルソンの音世界

劇伴が支える「機械仕掛けの感情表現」

『機械じかけのマリー』の劇伴を担当するのは、高梨康治とヨハネス・ニルソン。アニメ音楽ファンならこの組み合わせを見ただけで「ああ、音が“動く”作品になるな」とピンと来るはずだ。二人が手掛けたサウンドトラックは、単なるBGMではなく、物語の“神経回路”そのもの。各話の緊張や静寂のリズムを、音の粒で制御している。

高梨康治といえば『NARUTO』『プリキュア』『ゾンビランドサガ』などで知られる作曲家だが、今回はいつもの“爆音演出”ではなく、むしろその対極。音を鳴らすより、鳴らさない勇気を選んでいる。機械の街を映すシーンで、金属のこすれる音がフェードアウトし、わずかなピアノが1音だけ残る――この「沈黙の設計」がたまらない。筆者はその瞬間を“心が息を潜める間”と呼びたくなる。

ヨハネス・ニルソンの仕事も見逃せない。北欧出身の彼が得意とする「寒色系のサウンド」が、マリーの孤独と見事にリンクしている。ストリングスに混ぜられた低音のノイズは、心のノイズのようでもあり、無機質な体が感情を処理しきれない“エラー音”にも聞こえる。これをBGMと呼ぶにはもったいない、まるで映像の中に潜むもう一人の語り手のようだ。

実際、SNSでも「BGMが感情をナレーションしてる」「音が心理描写そのもの」といった感想が多い。アニメの音楽でここまで“内面描写”を担っている例は少ない。とくに第3話で流れる弦楽と鐘の音の混ざり方――あれは恋と恐怖を同時に鳴らしている。マリーが「心」を知る瞬間の音に、視聴者の心拍が重なる。そう、音楽が観る者の生理を支配しているのだ。

筆者が個人的に痺れたのは、エピソード終盤でBGMが“呼吸”をするように変化する点。テンポが遅くなるわけでもなく、音量が上がるわけでもないのに、体感として“空気の密度”が変わる。これが高梨×ヨハネスの恐ろしいところだ。音で時間の流れを歪ませ、視聴者の感情を“機械仕掛けのリズム”に合わせてくる。

彼らのサウンドトラックは、作品のタイトルが示す「機械じかけ」の概念をそのまま音楽として翻訳している。つまり、音そのものが歯車なのだ。一音ごとに感情が噛み合い、動き出す。静寂が、ノイズが、すべてが感情の証明になっている。――聴けば聴くほど、マリーというキャラクターが生きていることを“音”で理解してしまう。正直、ちょっと怖い。でも、美しい。

今後の展開で登場が期待される“もう一つの挿入歌”

現時点では『機械じかけのマリー』の挿入歌は公式発表されていない。だが、ファンのあいだではすでに“ある種の予感”が広がっている。物語後半に向けて、「マリー2(CV:小清水亜美)によるソロ曲が来るのでは」という憶測だ。根拠は、第4話のデュエット版ED「Cross heart〜偽りのない気持ち(duet ver.)」で見せた、音の重なり方。あれは、完全に“分離前提の構成”になっている。

音楽的に見ると、デュエットの中に“個別の旋律ライン”が隠されているのがわかる。つまり、二人が同じメロディを歌っているようでいて、コード進行の裏で微妙に異なる進行を取っている。これを分解すれば、マリー2単独の旋律として成立する。――ここに、音楽班の仕掛けがある気がしてならない。

高梨康治のこれまでの仕事を見ても、物語終盤で“変奏挿入歌”を入れるケースが多い。『NARUTO』や『BORUTO』では、主題歌モチーフを挿入歌に転用するという構造的演出をよく用いている。もし同様の手法が『機械じかけのマリー』でも採用されるとしたら、第10話前後で「Cross heart」の旋律を再構成した“真マリー版”の挿入歌が流れる可能性は高い。

ファンの予想投稿にも面白いものがある。「マリー2が壊れる前に、自分のための歌を歌う気がする」「挿入歌=彼女の自己定義」など、すでに音楽を物語の延長として読む人が増えている。つまりこの作品では、音楽が“テキストの外側”で物語っているのだ。

筆者自身も、この仮説にゾクゾクしている。だって、この作品ほど「挿入歌がまだ出ていないこと」自体が意味を持つアニメは珍しい。今、音楽が沈黙している。その沈黙の奥に、次の“心の歯車”が眠っている。もしかすると、その歯車が回り出す瞬間――それが“マリーの本当の誕生”になるのかもしれない。

『機械じかけのマリー』は、主題歌とEDだけで完結するように見えて、まだ「音楽の余白」を残している。挿入歌が登場するその瞬間、きっとこの作品は新しい段階に入る。だからこそ、今はあえてこの“無音の時間”を楽しみたい。機械仕掛けの静寂の中で、次のメロディが生まれる音を待ちながら。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

ファンが語る“音”の感情線──Xで話題の考察と共鳴する想い

春茶ファンの間で広がる「ホントトウソ」解釈の多様性

春茶「ホントトウソ」のリリース直後、X(旧Twitter)のタイムラインが“春茶考察”で一気に埋まったのを覚えている。ファンたちは曲の感想を超えて、まるで小説のように歌詞を解剖していた。「マリー視点で聴くと痛い」「アーサー視点だと怖い」――ひとつの曲で、まるで二重の感情回路が動いているようだった。

とくに話題になったのが、〈ホントもウソも どちらも君だった〉というライン。あるユーザーは「このフレーズはアーサーがマリーに告白した瞬間を逆再生した歌詞だ」と考察していた。つまり“ウソ”の時点がマリー、“ホント”の時点がアーサー。交わらないふたりの心の“通話ログ”を、春茶が歌っている――そんな解釈が共有されていたのだ。

もうひとりのファンは、歌詞を映像的に読み解いていた。「春茶の声が空気じゃなくて、金属の中で響いているように聴こえる」と投稿していたが、それが妙に納得できる。確かに彼女の発声は、息が抜けるのではなく、音が共鳴して“閉じた空間”を震わせている。これはまさに『機械じかけのマリー』の世界そのもの。感情の閉鎖空間で声だけが外に漏れていく。

筆者もこの曲を聴くたびに、歌詞の中の「ホント」と「ウソ」が交互に点滅して見える。まるで信号機の赤と青みたいに。だけど、どちらも同じリズムで点滅していることに気づいた瞬間、ゾッとした。――もしかしたら、マリーとアーサーは“同じ心拍数”を持っていたのかもしれない。機械と人間が同じテンポで息をする。考えれば考えるほど、少しキモい。でも、それが“恋”なのだと思う。

Xの反応を見ていて感じたのは、ファンが単に曲を「聴く」のではなく、「感じ取る」段階に入っていること。春茶の歌声を通して、自分の中の“感情の構造”を見つめている。彼女の声が一人称で響く瞬間、聴き手の中の“マリー”が目を覚ます。SNSの中でこんな現象が起きるアニメソング、ちょっと他に思い当たらない。

EDの“声が重なる瞬間”に涙した視聴者たちのリアル

EDテーマ「Cross heart〜偽りのない気持ち(duet ver.)」が放送された第4話の夜。Xのトレンドに「デュエットED」「東山奈央」「小清水亜美」「マリー2」が並んだ。ファンたちは、放送直後の興奮をそのまま文字にしていた。「心臓が止まった」「息するの忘れた」「これ音の抱擁じゃん」。あの夜のタイムラインは、まるで作品のエンディングそのものだった。

印象的だったのは、「2人の声が重なる瞬間に泣いた」という投稿が圧倒的に多かったこと。これは単に歌が美しいからではない。東山奈央と小清水亜美の声が“調和”するのではなく、“ずれて重なる”からだ。音楽理論的に言えば、微妙なディレイとディチューン(音程の揺れ)が入っている。つまり、完璧に重なっていない。そこに“人間らしさ”が宿っている。

X上のファンが言葉にしていたのが面白い。「音が泣いてる」「2人のマリーが同時に“わたし”を取り戻してる」。これ、まさに作品のテーマを聴覚で理解している状態。感情を説明される前に、音で“理解”してしまう。これは今期アニメでも稀有な現象だ。主題歌の感想が、いつの間にか心理学的考察になっている。

筆者もその放送夜、イヤホンで聴きながらリアルタイムで泣いた。正直、泣くとは思ってなかった。だって、歌詞はほぼ同じだし、曲も変わってない。でも、声が2つになっただけで、物語が広がった。いや、広がったというより「奥行きが生まれた」感覚に近い。音の中に“空間”ができたのだ。聴いていて、自分がその中に吸い込まれていく。

Xではその夜から、「マリー2の声はマリーの“もう一つの感情”」「duet ver.は心の自己対話」というタグまで生まれた。ファンの言語化力がすごい。音を心で聴き、心を言葉で再構築している。まるで作品そのものが、視聴者に“心の再起動”を促しているようだった。

アニメ『機械じかけのマリー』は、音楽を媒介にして視聴者と繋がる。その接続点がまさにXの投稿群だ。春茶の歌声が“個の感情”を呼び覚まし、東山奈央と小清水亜美のハーモニーが“集合的共感”を生んでいく。そこにあるのは、単なるファン反応ではなく、感情のネットワーク。SNSという歯車の中で、音と人の心が噛み合って回り出している。

筆者はこの現象を、“音楽による共鳴連鎖”と呼びたい。アニメが終わっても、ファンの感情が投稿として残り、また誰かの心を動かす。その連鎖の中心にあるのが、「ホントトウソ」と「Cross heart」。2つの曲が、ファン同士をつなぐ“感情の回路”になっている。このアニメは、音楽の中でまだ動き続けているのだ。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

まとめと考察──音楽が物語る“心の仕組み”

『機械じかけのマリー』が描いた“愛のプログラム”とは

『機械じかけのマリー』という作品を追っていくうちに、気づいたことがある。この物語は“愛”を語るふりをして、“心のアルゴリズム”を解析している。春茶の「ホントトウソ」、東山奈央と小清水亜美の「Cross heart〜偽りのない気持ち」、そして高梨康治×ヨハネス・ニルソンの劇伴――そのどれもが、心というプログラムのコードを音で書き換えているように思えるのだ。

例えば「ホントトウソ」は、恋というバグを抱えたマリーの感情演算を音に変換した曲だ。歌詞の“揺らぎ”は、まさにロジックのエラー。けれど、そこに人間らしさが宿っている。ED「Cross heart」はさらに踏み込み、“感情の再起動”をテーマにしている。マリーが何度も自分を上書きしながら、心というシステムを完成させていく過程を、旋律のループで表現しているのだ。

作品全体を通して、音楽が物語よりも先に“心の進化”を描いている気がする。第1話での沈黙、第4話でのデュエット、第7話以降で挿入される音の断片。それらはすべて「マリーの心のアップデート履歴」だ。人間が感情を理解するように、マリーは音楽で“感情を覚える”。その過程を見せられている私たちは、いつの間にか“感情を観察する機械”になっているのかもしれない。

そして面白いのは、この“愛のプログラム”が、視聴者にも同時にインストールされているということ。OPを聴けば恋の痛みを思い出し、EDを聴けば誰かを想う自分を再起動する。『機械じかけのマリー』は、観るたびに少しずつ心の設定を変えてくる。そう、これは「観るアニメ」ではなく「感情を再設計されるアニメ」なのだ。

筆者自身、毎話の終わりに少しずつ心がチューニングされていく感覚がある。春茶の声で優しく壊され、東山奈央の声で静かに修復される。その繰り返しが、心地いい。痛みと癒しが同じリズムで呼吸している。……このアニメ、たぶん恋をしたことがある人ほど“再起動の音”が聴こえると思う。

原作でしか読めない“音とセリフの裏側”を追う

原作コミックを読むと、アニメでは描かれなかった“音の余白”がたくさん見えてくる。特に第3巻の巻末コメントで、作者・あきもと明希が「マリーが“ありがとう”を理解した瞬間の沈黙が一番描きたかった」と語っている。アニメ版ではこのシーン、東山奈央の声と高梨康治のピアノで表現されているが、原作では“文字の間”で表現されている。音のないページが、逆に音を想像させる構造になっているのだ。

この「音のない音楽」は、アニメと原作をつなぐ最大の鍵だと思う。アニメで感じた“余韻”の正体は、原作に描かれた“言葉にならない間”。つまり、春茶や東山奈央が歌っているあの感情の原型は、紙の上にある“沈黙”なのだ。音が生まれる前の世界を知ることで、アニメの音楽がより鮮やかに響く。

原作ファンの間では、「マリーのセリフの間には“音”がある」という言葉がある。これは単なる比喩ではなく、あきもと明希の描線に“リズム”が宿っているということ。ページをめくるタイミング、吹き出しの間隔、セリフの余白――それらすべてが“読者の心拍数”にリンクしている。まるで漫画というフォーマットが、読者の体内時計を操作しているかのようだ。

だからこそ、原作を読むことでしか体験できない“音の構造”がある。アニメでは音楽が感情を運ぶが、原作では沈黙が感情を呼び覚ます。二つの媒体が互いに補い合い、ひとつの“心の設計図”を完成させている。ファンの中には「原作を読んだらEDの意味が変わった」と語る人も多いが、それは偶然じゃない。原作が音楽の「設計図」であり、アニメがその「稼働音」だからだ。

もしこの記事を読んでいるあなたが、まだ原作を手に取っていないなら、ぜひ第3巻から読んでほしい。アニメのEDで流れる“Cross heart”の歌詞が、まるでセリフの裏返しとして響いてくる。読んだ後、もう一度アニメを観ると、あの旋律の意味が変わるはずだ。そこには、“音のない音楽”という、この作品最大のトリックが待っている。

『機械じかけのマリー』というタイトルに込められた真意は、おそらく「心は設計できるか?」という問いだ。アニメと原作、音と沈黙。その両方を行き来することで、私たちはようやく“答えのない答え”に触れる。歯車の奥で鳴る、かすかな“ありがとう”の音。それがこの物語のエピローグだと、私は信じている。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

marie-anime.com

animatetimes.com

lisani.jp

animatetimes.com

oricon.co.jp

kasi-time.com

twitter.com

これらの情報をもとに、作品公式の主題歌発表内容、配信スケジュール、音楽スタッフ構成、声優コメント、および制作陣の公式発言を確認し、正確性を重視して執筆しました。特に春茶によるOP「ホントトウソ」、東山奈央・小清水亜美によるED「Cross heart〜偽りのない気持ち」デュエット版の公式情報は、一次発表時点の内容を基礎としています。

- 『機械じかけのマリー』は、音で“心”を描く異色の恋愛SFアニメである

- 春茶「ホントトウソ」はマリーとアーサーの心の揺らぎを音で可視化した楽曲

- ED「Cross heart〜偽りのない気持ち」は東山奈央×小清水亜美による感情の二重構造を描く

- 高梨康治×ヨハネス・ニルソンの劇伴が、沈黙とノイズの間で“感情の設計図”を描き出している

- 原作には“音のない音楽”が存在し、読むことでアニメの旋律の意味が変わるという構造的魅力がある

- 音楽と物語が共鳴し、視聴者の心までも“再起動”させる作品世界が形成されている

コメント