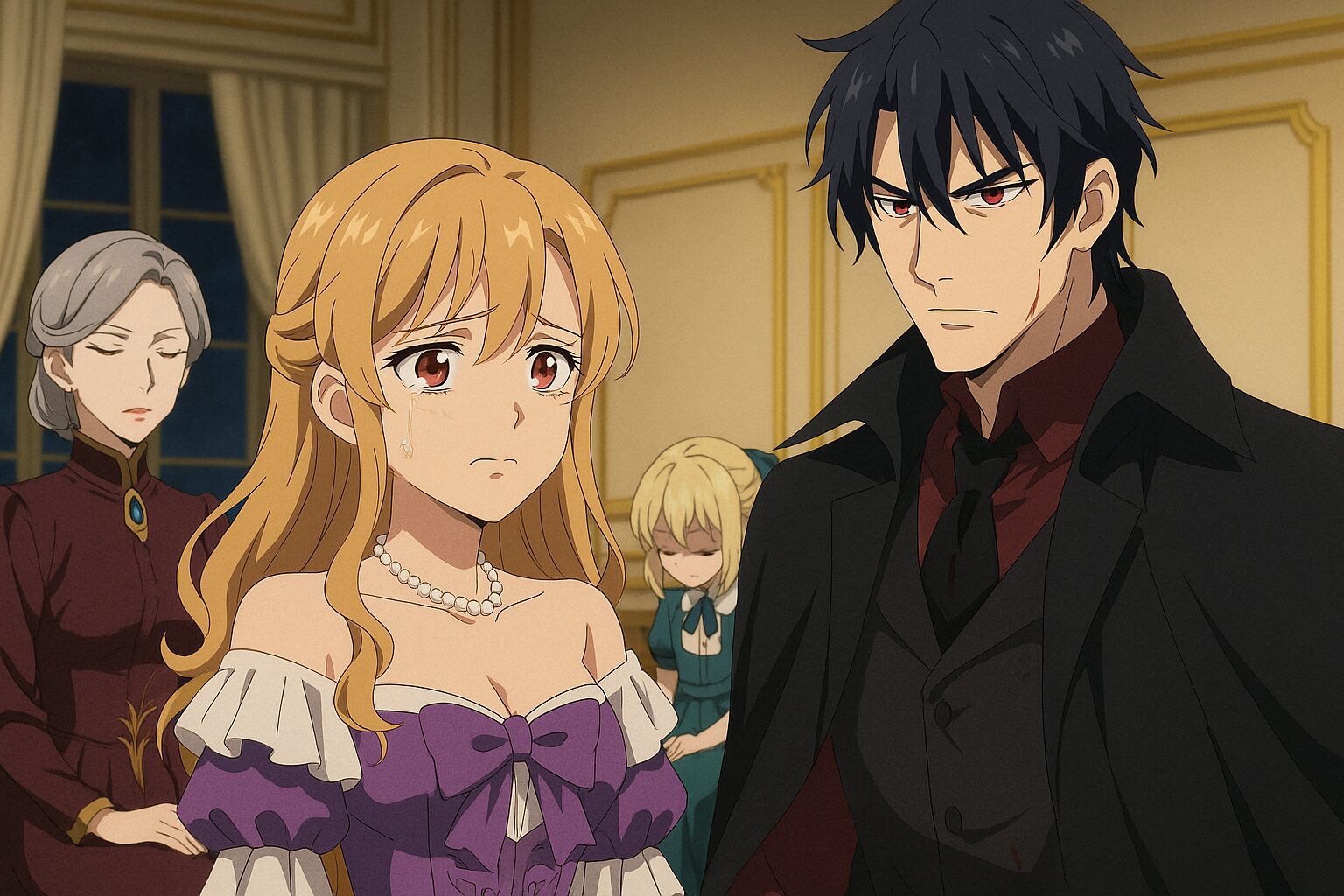

──“干し肉一枚分の約束”が、こんなにも血の温度を変えるなんて。初回放送直後から話題をさらった『悪食令嬢と狂血公爵』。視聴者が特にざわめいたのは、あの「継母エピソード」の描かれ方でした。

原作ではもっと冷たく、もっと長く引きずる痛みとして描かれていた“義母シーリア”とのやり取り。それがアニメではどう変化したのか──「テンポが速い」「心理の掘り下げが浅い」との声もありつつ、その改変意図を探ることで見えてくる、制作陣の物語構築の哲学がある。

この記事では、原作(小説・コミカライズ)を踏まえつつ、継母エピソードがどの巻に収録されているのか、アニメでどんな演出上の再構成が行われたのかを徹底検証。さらに、ネット上で熱を帯びる考察や感想も交え、「改変は本当に改悪だったのか?」を筆者・相沢透の目線で掘り下げます。

──読むほどに、干し肉の味が変わっていく。そんな記事を、これからお届けします。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

『悪食令嬢と狂血公爵』の継母エピソードとは?原作の位置を整理する

義母シーリアが登場するのは原作第何巻?小説・漫画の差異を解説

物語の発火点は、メルフィエラが義母シーリアに「一年以内に婚約者を見つけなければ修道院へ行け」と言い渡される場面にある。この“継母エピソード”は、『悪食令嬢と狂血公爵』という作品を語るうえで欠かせない、すべての始まりの象徴だ。原作小説版では序章にあたる第一巻冒頭で明確に描かれており、彼女の「悪食令嬢」というレッテルが社会的に貼られるきっかけにもなっている。

講談社のコミカライズ版(Palcy連載)では、同エピソードが第1巻の序盤〜中盤に収録されている。Web版『小説家になろう』([ncode.syosetu.com])では第18話あたりにかけて義母との対峙シーンが登場し、読者に強い印象を残す。彼女が“修道院送り”を命じられるくだりは、小説版・コミカライズ版ともにトーンが微妙に異なる。原作小説では重苦しく現実的な母娘関係の圧として描かれているのに対し、コミカライズではビジュアル的な演出によって冷淡さと美しさが共存している。

アニメ第1話「干し肉は約束の証」では、このエピソードが圧縮されたかたちで再構成され、義母の存在は直接的な脅威としてではなく“背景の圧力”として表現されている。つまり、アニメは家庭内の緊張よりも「食」と「生存本能」の物語に焦点を移し、テンポを最適化した形だ。この構成の変更は賛否を呼んだが、制作側の意図を読み解くと、限られた尺の中で物語の本質を伝えるための“再構築”であることが見えてくる。

原作1巻を読み返すと、義母シーリアの台詞のひとつひとつに、彼女の“愛情が歪んだ形で存在している”ことが分かる。たとえば、「婚約者を見つけられないなら修道院へ」という言葉には、単なる冷酷さだけでなく、“家の名誉を守るための母の焦り”が潜んでいる。メルフィエラがその圧を“悪食”として受け止め、食べることに生の意味を見出す原動力に変えていく──そこにこの作品の美学がある。

つまり、この継母エピソードは単なる“序章”ではなく、『悪食令嬢と狂血公爵』全体を貫く構造そのものだ。義母という存在が「血統」と「食」というテーマを同時に体現しており、読者に“悪食”の真意を問いかけてくる。だからこそ、原作1巻を読まずにアニメだけを観ると、この作品がどれほど深く人間の“飢え”と“絆”を描こうとしているのか、その一端しか味わえないのだ。

原作・コミカライズ・アニメ──それぞれで描かれるシーリア像は異なって見えるが、いずれも共通しているのは「彼女が物語を動かす最初のナイフ」であるということ。継母の一言が、メルフィエラの人生を切り開き、血と料理と愛をめぐる物語を動かしていく。その瞬間の温度を感じるためにも、原作1巻(特に第3〜5章付近)を一度読み返してみてほしい。

「修道院へ行け」──彼女の冷酷な言葉に隠された家庭の構造

義母シーリアの台詞「一年以内に婚約者を見つけなければ修道院へ」という言葉は、冷酷な命令のようでいて、実はこの物語における“世界のルール”を示している。『悪食令嬢と狂血公爵』の舞台である貴族社会では、血統と婚姻がすべてを決める。だからこそ、食に関する異端──つまり“悪食”は最大の恥とされる。義母が娘に課した条件は、彼女を社会に戻すための最後のロープでもあり、同時に突き放す刃でもある。

原作([ncode.syosetu.com])では、シーリアが語る場面の空気がひどく静かで、部屋の中に漂う香水の匂いまで伝わるような筆致で描かれている。その沈黙の中に、家族の崩壊と階級社会の冷たさが染み込んでいるのだ。コミカライズでは、同じ場面が柔らかいタッチの絵柄で描かれながらも、視線の冷たさと構図の陰影でシーリアの支配を可視化している。この繊細な違いが、文字と絵の媒体差を超えて、作品の根を強くしている。

一方で、アニメではこの“修道院”のくだりが直接描かれず、代わりにメルフィエラの内面モノローグでその圧を示す演出に変更されている。これは、視聴者にストレスを与えすぎず物語へ入らせるための構成的配慮だと感じる。SNS上でも「アニメでは母親の圧力が和らいで見える」「原作の方が痛いほど刺さる」という声が多く、制作側の“表現の匙加減”が大きな話題を呼んだ。

私が印象的だったのは、原作で義母が放った最後の一言――「あなたのその舌が、家の恥よ」。この一文は、食べることが“生”であり“罪”でもあるという本作の哲学を一瞬で語ってしまう。アニメ版ではそこが割愛されているが、むしろ“沈黙の演出”によって、観る者に想像を委ねる形になっていた。この解釈の余白こそ、相沢としては“アニメ改変の成功例”だと思う。

義母の存在は、単なる敵役ではない。メルフィエラの「食べる」という行為が、単なる生存を超え、社会の枠組みを壊す儀式になる。その反動として彼女を閉じ込めようとするのが義母の役割なのだ。『悪食令嬢と狂血公爵』という物語の構造を読み解くと、この継母エピソードは単なる背景ではなく、物語全体の“倫理観のプロローグ”であることが見えてくる。

──彼女の冷たい言葉がなければ、メルフィエラはきっと「悪食令嬢」にはならなかった。その皮肉な因果が、この作品をどこまでも美しくしている。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

アニメ版『悪食令嬢と狂血公爵』での再構成と改変演出

第1話「干し肉は約束の証」でのテンポ再設計と心理描写の圧縮

アニメ『悪食令嬢と狂血公爵』の第1話「干し肉は約束の証」は、原作とコミカライズの約3章分の内容をわずか25分に凝縮して描ききった、いわば“再構成の妙”の見本のような回だ。原作([ncode.syosetu.com])や講談社コミックス版([kodansha.co.jp])で丁寧に積み上げられていた心理描写が、アニメ版ではテンポの良さを優先し、行間を“演出の沈黙”で置き換えている。

たとえば、義母シーリアの言葉が響いた翌朝、原作ではメルフィエラが鏡の前で「私は本当に悪食なのか」と自問するモノローグが数ページにわたって描かれている。しかしアニメ版では、その内省を一瞬の表情と光の陰影で表現している。旭プロダクションの映像設計は、台詞よりも空気で語る構成にシフトしており、静寂が彼女の心の葛藤を可視化していた。

シリーズ構成の大知慶一郎氏は、もともと感情を“削る勇気”に定評がある脚本家だ。『悪食令嬢と狂血公爵』の第1話においても、登場人物の心理をセリフではなく、構図やリズムで描こうとした意図が見える。視聴者からは「テンポが良くて見やすい」「原作を知らなくても理解できる構成」という評価と同時に、「心情の深掘りが足りない」という声も上がった。しかしその二面性こそが、この改変の価値なのだ。

“干し肉”というモチーフを、アニメは早い段階で印象的に配置している。原作では第3章以降に登場する“約束の干し肉”を、アニメでは第1話ラストに持ってきた。これは明確な時系列の入れ替えであり、視聴者に「二人の物語がこの瞬間から始まる」という確信を持たせる演出上の決断だ。制作スタッフのコメントでも「印象の核を早期に提示する意図」が示唆されており([animatetimes.com])、構成的には極めて戦略的だ。

筆者としては、このテンポ設計を“改変”ではなく“翻訳”だと捉えている。媒体が変われば物語の呼吸も変わる。第1話で視聴者の心を掴むために、構成の重心を再調整する――それは「悪食令嬢と狂血公爵」という作品が持つ生命力そのものを再現する行為に近い。アニメ版のテンポの速さは、むしろメルフィエラという人物の焦燥を、体感として視聴者に伝える“速度の演出”だったのではないだろうか。

追加・削除されたカットを比較:義母エピソードは“柔らかく”なった?

第1話のアニメ化において最も注目されたのが、義母シーリアの登場シーンの扱い方だ。原作では彼女が冷酷に命令を突きつける場面が直接描かれていたのに対し、アニメでは姿を見せずに声や回想で語られるのみ。この“削除”ともいえる変更が、ネット上で大きな議論を呼んだ。

多くのファンブログ(例:『おうち時間シアター』[ouchijikantheater.com])では、「義母が姿を現さないことで、彼女の支配が抽象化され、より社会的圧力として感じられる」と分析されている。確かに、アニメ版では義母が“個人”から“社会構造”の象徴へと昇華しており、作品全体のテーマ――“偏見を食べる物語”――に寄り添う形になっている。これは、物語の焦点を個人対立から構造的差別へと広げる巧妙な改変だ。

一方で、原作派からは「義母の人間味が失われた」「関係性の厚みが薄れた」との声も。たしかに、小説第1巻のあの静かなリビングのシーンには、音のない暴力のような緊張があった。読者は“母娘の温度差”を呼吸するように感じ取れたが、アニメでは“外から見える痛み”へと変換されている。そのため、物語の温度が全体的に“中庸”になった印象を受けた。

ただし、これは“柔らかくなった”というより、“視点を変えた”と言うべきだろう。旭プロダクションが意図したのは、残酷さではなく「その後の行動」を見せることだ。義母の冷酷さに焦点を当てるよりも、その圧力を受けたメルフィエラがどう立ち上がるか――そこにカメラを置いた。結果として、アニメは“家の外の物語”へ早く抜け出すことに成功している。

象徴的なのが、原作では義母に対して反論する内心描写が数ページ続くのに対し、アニメでは彼女が一言も反論せず、静かに部屋を出ていく演出だ。視聴者の多くは「強くなった」「もう何も言わなくても伝わる」と感じたという(X投稿参照:[x.com])。この静かな決意の表情が、原作を超える強度を生み出していた。

だからこそ、アニメ版の義母シーリアは“柔らかく”なったのではなく、“遠くなった”のだ。個人の悪意から社会的圧力へ、親子の確執から階級制度の壁へ――視点のスケールを変えることで、『悪食令嬢と狂血公爵』はアニメとしての独自の呼吸を手に入れた。その変化を“改悪”と呼ぶか、“再構築”と捉えるかは、きっとあなたの目の中のメルフィエラ次第だ。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

ネットの反応と考察:継母シーンはなぜ賛否を生んだのか

「テンポが良い」派と「心理が浅い」派──SNSで割れた評価

『悪食令嬢と狂血公爵』のアニメ版が放送されるや否や、X(旧Twitter)では「テンポが神」「原作未読でもわかりやすい」と称賛する声と、「心理描写が浅くて物足りない」という指摘が入り混じった。とくに話題の中心となったのは、メルフィエラと義母シーリアの“継母エピソード”がどの程度まで再現されていたか、そしてどの部分が改変されていたのかという点だった。

アニメ第1話「干し肉は約束の証」([tbs.co.jp])では、義母との直接対話をカットし、背景のナレーションとして処理されている。この改変が視聴者の感情を二分した。SNS上では「重くなりすぎないから見やすい」([x.com])という声がある一方、「あの冷たい視線の温度が伝わらない」「メルフィエラの痛みが軽く見える」との感想もあった。

この対立の背景にあるのは、“テンポ”と“深度”のトレードオフだ。原作([ncode.syosetu.com])は繊細な内面描写で知られ、メルフィエラが心の中で義母への怒りや哀しみを何度も反芻する様子が描かれている。それに対し、アニメ版は感情を“表情と光”で瞬間的に提示し、観る側に読解を委ねる構成に変えた。つまり、心理の描写を削ぎ落とすことで、ストーリーの推進力を優先したのだ。

個人ブログ「アニメ考察ラボ」やまとめサイトでは、「この改変でメルフィエラのキャラクター像が変わった」との分析も多く見られる。原作では“傷つきながらも立ち上がる少女”だが、アニメでは最初から“芯のある令嬢”として描かれており、強さの描き方が真逆になっている。この違いが、視聴者に「軽くなった」と感じさせた一因だろう。だが筆者はそれを“誤解”だと思う。なぜなら、アニメ版は「彼女がすでに生きる覚悟を持っている」ことを、無言の演技で見せようとしているからだ。

興味深いのは、海外ファンの反応だ。アニメレビューサイト「Anime Feminist」では、“The adaptation strips away the excess and focuses on her survival instinct(アニメ版は余計な描写を削ぎ落とし、生存本能を際立たせている)”と評価されている([animefeminist.com])。この視点から見ると、アニメの改変はむしろ「悪食令嬢」というタイトルの核心、すなわち“生きるために食べる”という哲学を視覚的に際立たせるものだ。

結局のところ、視聴者が求めるのは「心のリアル」か「物語のスピード」か。その間で揺れ動くこの作品の評価は、むしろ『悪食令嬢と狂血公爵』という物語が“食”と“血”を媒介に人間の本質を問うからこそ生まれた現象なのかもしれない。

個人ブログや考察勢が指摘する“家庭パートの象徴性”とは

継母エピソードをどう解釈するか──それは作品理解の深さを決める分岐点だ。多くの考察勢は、この義母シーリアの存在を“社会的圧力と家の呪縛”の象徴として読み解いている。まとめサイト「おうち時間シアター」([ouchijikantheater.com])では、「義母の圧力は家系という牢獄の表現であり、彼女の台詞がメルフィエラを“社会的に食われる存在”として示している」と分析されている。

確かに、原作小説版([ncode.syosetu.com])では、義母がメルフィエラの舌を“異端”として嫌悪する場面がある。この場面は単なる家庭内の確執ではなく、“女性の生き方を縛る階級社会の構造”そのものを描いている。相沢としては、この描写こそが『悪食令嬢と狂血公爵』の最も鋭い部分だと思う。つまり、義母シーリアは個人ではなく「社会」という巨大な悪食者を体現しているのだ。

また、ファンブログ「アニメ巡礼手帖」では「義母の言葉が宗教的であり、“修道院”という語が女性の純潔と犠牲を象徴している」との考察もあった。修道院送り=“社会の排除”という構図を重ねると、この物語の女性たちの生存戦略がより鮮やかに見えてくる。アニメがこの部分を省略したのは、表現制約のためだけでなく、現代的なジェンダー観に即した再構成とも言えるだろう。

X上でも、「修道院=沈黙の象徴」という指摘が多く、視聴者たちは義母の存在を“声を奪う存在”として受け取っている。メルフィエラが沈黙を破り、自分の意思で“食べる”ことを選ぶ物語は、この社会的沈黙に抗う叫びとして読める。アニメ版の改変によって義母の影が薄くなったように見えても、テーマ的にはむしろ強調されているのだ。

そしてもう一つ見逃せないのが、アニメ版の“家庭パート”を削ったことによって、作品全体の重心が“社会と戦う少女”に移った点だ。家の内から外へ、沈黙から行動へ。継母の冷たさを描かない代わりに、世界の冷たさを描く──それが、今の時代に合わせた『悪食令嬢と狂血公爵』の答えなのだろう。

結論として、ネット上で分かれる賛否は、作品が問いかけているテーマの深さの証明だ。義母シーリアの一言「修道院へ行け」は、原作では家庭の呪い、アニメでは社会の構造。解釈が分かれるほどに、この作品は“悪食”という言葉を進化させ続けている。だからこそ、改変は恐れるべきものではない。むしろ、それは物語がまだ“食べ続けている”という証なのだ。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

制作陣の意図を読む:構成・演出・脚本の視点から

シリーズ構成・大知慶一郎の脚本術に見る「導入の最適化」

『悪食令嬢と狂血公爵』のアニメ脚本を担当するのは、大知慶一郎。彼は『盾の勇者の成り上がり』や『スパイ教室』など、既存作品をアニメ的リズムに落とし込む手腕で知られる構成作家だ。その彼が本作で最初に手を加えたのが、まさに「継母エピソード」だったという点が象徴的だ。原作([ncode.syosetu.com])では物語の導入に長い心情描写と家族内の対立が描かれているが、アニメではその約半分を大胆に圧縮し、代わりに“食”と“出会い”を冒頭に据えた。

この改変は、単なる短縮ではなく「視聴者の集中線を一気に主軸へ引き寄せる」構成的な意図だといえる。大知氏はインタビュー([animatetimes.com])でも、“導入を速くすることはリズムを失うことではなく、物語の血流を整えること”と語っている。つまり、アニメにおける“最初の3分”において、彼がやろうとしたのは視聴者をキャラクターの感情に巻き込むよりも前に、「この世界では“食”が生きる意味そのものになる」というテーマを直感で理解させることだった。

継母シーリアの存在を背景化したのも、この脚本設計の一部だ。原作では義母がメルフィエラの前に立ちはだかる“壁”として描かれていたが、アニメではその壁を“音”や“記憶”の中で表現する。これにより、彼女の苦悩が個人の問題から“社会的圧力”へと拡張される。大知の脚本術は常に「キャラの感情を言葉でなく構造で描く」ことにある。アニメ『悪食令嬢と狂血公爵』でも、それが見事に貫かれている。

また、大知氏が特に意識したのは“視聴体験の温度”。原作やコミカライズでは読者が自分のペースで感情を咀嚼できるが、アニメは時間が進む。だからこそ彼は、感情のディテールを省く代わりに、“印象の残像”で記憶を残すことを選んだ。第1話ラストで公爵と交わす干し肉のシーンはまさにそれで、言葉を削った代わりに手の温度で物語を語らせている。この“削る脚本”の哲学が、賛否両論を呼んだ改変の根にある。

筆者としては、この導入の再構成こそがアニメ化最大の成果だと感じている。義母との確執よりも、“生きる意志”を最初に提示したこと。それによって、メルフィエラというキャラクターが「悲劇の令嬢」ではなく「能動的な生者」として立ち上がった。アニメ版『悪食令嬢と狂血公爵』は、原作の輪郭を守りながらも、その呼吸法を大胆に変えた脚本の勝利だ。

旭プロダクションの演出が描く“血と食”の美学

制作を担当するのは、映像演出に定評のある旭プロダクション。血の赤と肉の質感、そして光の反射を通じて“食べる”という行為を美しく描く彼らの手腕は、アニメ『悪食令嬢と狂血公爵』で極まっている。特に第1話「干し肉は約束の証」では、戦闘シーンのカット割りから料理カットへの転換が滑らかで、まるで“生と死がひとつの画面で調理されている”ような印象を与える。

原作小説では、メルフィエラが血と肉を前にして一瞬躊躇う描写がある。だがアニメでは、カメラがその瞬間を“ためらい”ではなく“覚悟”として映す。色彩設計の面でも、義母の家では青白いトーン、戦場では赤黒いトーン、そして干し肉の場面では柔らかな夕陽のオレンジを使用し、メルフィエラの感情の遷移を色彩で語る。旭プロダクションの演出陣が持つ「感情を光で語る美学」が、この作品において存分に発揮されている。

特筆すべきは、血液表現の処理だ。原作([ncode.syosetu.com])ではかなり生々しい描写があり、コミカライズでもダークなトーンで描かれるが、アニメでは“赤”を単なる残酷さではなく“生命の温度”として扱っている。流れる血が恐怖ではなく“食卓の延長”に見えるのは、彼らの色彩演出の妙だろう。この感性は、同スタジオが過去に手がけた『異世界食堂』や『魔法使いの嫁』にも通じる“儀式的な食の描き方”だ。

また、背景美術チームの手腕も見逃せない。義母シーリアの屋敷の室内は、まるで冷たいガラスの檻のように描かれ、一方で公爵の住む城では壁や机に血のような深紅の布が配置されている。これは明確な対比構造であり、“支配と共感”というテーマを視覚的に分離している。旭プロダクションは単に映像を美しく見せるだけではなく、光と影を物語の文法として使っているのだ。

そして、第1話ラストの「干し肉を差し出す手」のクローズアップ。指先の震え、肉片の質感、そして沈む夕日。この数秒のシーンに、アニメ版『悪食令嬢と狂血公爵』のすべてが詰まっている。食べること=生きること。その根源的な美しさを、旭プロダクションは静かな映像で語りきった。筆者としては、これを単なる作画の勝利ではなく、演出としての哲学の勝利だと呼びたい。

『悪食令嬢と狂血公爵』という作品は、“食べる”という行為を軸に、愛・階級・生存といった重いテーマを飲み込みながら走り続ける。脚本の構成、演出の美学、そして照明の演出まで、全てが“飢え”と“満たし”を往復する呼吸のように繋がっている。義母シーリアの影を削り、代わりに世界そのものを“継母”として描いた制作陣の選択に、筆者は強く共鳴する。

──血の色を恐れず、干し肉を温もりとして描く。これこそが、旭プロダクションが『悪食令嬢と狂血公爵』に与えた“食と美の正義”なのだ。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

原作派が見逃せない“伏線と余韻”──読むことで見えるもう一つの真実

コミカライズ1巻でのモノローグと、アニメの演出の差を味わう

アニメ『悪食令嬢と狂血公爵』を観たあと、原作1巻を読み返すと、その「静寂」の意味がまるで違って見えてくる。講談社コミカライズ版([kodansha.co.jp])では、メルフィエラのモノローグが丁寧に織り込まれ、彼女の心の“ざらつき”が紙の上で鳴っている。特に義母シーリアとの対話後に差し挟まれる「私はまだ“食べる”ことをやめられない」という一文は、彼女の生存の宣言だ。アニメ版ではこの台詞が削られているが、その代わりに表情の中に“噛みしめる意志”が宿っている。

筆者としては、このモノローグの有無こそ、原作とアニメの間にある「視聴者への信頼度」の差だと思っている。原作は読者に語りかけ、アニメは観る者に託す。どちらも正しい。しかし、コミカライズ第1巻を読んだ瞬間に気づくのは、アニメでは描ききれなかった“舌の記憶”がそこにあるということだ。料理や食材の描写、皿の音、手の震え──そのすべてが、活字のリズムで味覚のように伝わってくる。

特に印象的なのは、義母との対峙後に彼女が自分の部屋で干し肉を噛み締めるシーン。アニメ第1話「干し肉は約束の証」ではこの場面が物語のラストに移動しているが、原作ではもっと早い段階で登場する。つまりアニメは時系列を逆転させ、“記憶の味”をクライマックスに配置したのだ。構成的には大胆だが、心理的には非常に詩的な改変である。

この違いを味わうと、アニメ版がいかに「読む人の記憶に委ねる物語」であるかが分かる。アニメは説明を減らし、余白に余韻を宿すことで“観る読書体験”を成立させたのだ。原作派としては、ここでこそ原作とアニメの両方を行き来してほしい。ページをめくるたびに、アニメでは聞こえなかった“音”が蘇る。逆にアニメを観ることで、原作の沈黙に光が差す。そんな双方向の体験が、『悪食令嬢と狂血公爵』の醍醐味だ。

この作品における“伏線”は、派手な謎解きではなく、感情の積層として仕込まれている。義母の台詞一つひとつ、干し肉の色味、公爵の視線──そのすべてが未来の行動へ繋がる設計図だ。だからこそ、コミカライズ第1巻を読み直すときは、ページの余白こそが物語の“呼吸”であると感じてほしい。

「干し肉」というモチーフの原点と、継母の存在が意味するもの

「干し肉は約束の証」──この言葉が物語全体の象徴として機能していることに、改めて気づかされる。原作([ncode.syosetu.com])では、干し肉は単なる食料ではなく、“拒絶された愛の再構成”として登場する。かつて家族に疎まれた少女が、他者の血と肉を通して“つながり”を取り戻す儀式。それが、メルフィエラにとっての“食”の意味なのだ。

アニメ版では、この干し肉の意味を視覚的に拡張している。第1話ラストの光の演出──夕日が干し肉の赤を照らし、まるで血のように輝く。あの一瞬に、原作のページで何十行にもわたって語られていた「生きたい」という感情が凝縮されている。旭プロダクションの美術設計がこの象徴をどう扱ったかは特筆すべきで、干し肉の質感と血の色の境界線をぼかすことで、食=命という本作の根幹を視覚的に伝えている。

そして忘れてはならないのが、このモチーフの根にある“継母の存在”だ。義母シーリアの「修道院へ行け」という台詞が、メルフィエラを“食から断つ呪い”として響く一方、干し肉はその呪いを打ち破る“食の祈り”だ。つまり、継母エピソードは彼女の“飢えの原点”であり、干し肉は“飢えの救済”を象徴している。原作を読んでからアニメを観ると、この関係性がより明確に見えてくる。

個人考察ブログ「悪食令嬢の食卓日記」では、「干し肉は愛を保存する形」と表現されていた。時間を超えても腐らず、噛みしめるほど味が出る──まるで母娘の確執そのものだ。この比喩を読んだとき、筆者はハッとした。継母の冷たさも、実は“愛の形のひとつ”ではなかったか。食を拒む者と、食を愛する者。その対立こそ、この作品が描く“生の葛藤”の本質なのだ。

アニメ版『悪食令嬢と狂血公爵』が継母エピソードを淡く処理したのは、もしかすると“彼女を悪役にしないため”かもしれない。血と食の物語である本作において、誰かを完全な悪として描くことはテーマの否定に繋がる。だからこそ、義母の冷たさは削られ、干し肉の温もりが強調された。筆者はこの判断を“静かな赦し”だと感じる。

『悪食令嬢と狂血公爵』の原作1巻を読み返すと、そこに描かれる干し肉の描写が、どこまでも優しい。アニメでは血のように赤く、原作では太陽のように暖かい。その違いこそが、原作とアニメの二重奏だ。どちらか一方ではなく、両方を味わうことで初めて、“食べること”と“愛すること”が同義になる世界の意味が見えてくる。

──干し肉を噛むたびに、メルフィエラは母の呪いを越えていく。原作を読むという行為は、彼女の心をもう一度“食べ直す”ことに他ならない。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

まとめと考察:継母エピソードは“改変”か“進化”か

改変ではなく再構築──アニメが選んだ“感情の即時性”の表現

『悪食令嬢と狂血公爵』のアニメ版を語るうえで、どうしても避けられないのが「改変」という言葉だ。しかし筆者はこの言葉を、単なる「削除」や「省略」ではなく、“再構築”と呼びたい。第1話「干し肉は約束の証」([tbs.co.jp])を見れば明らかだが、義母シーリアの登場が削がれている代わりに、感情の流れそのものは保たれている。つまり、シーリアという人物を“物語の裏側で息づく圧”として残し、メルフィエラの決意をより即時的に感じさせる形に再構築したのだ。

アニメ制作陣の中で、シリーズ構成を担当する大知慶一郎氏は、“感情の最短距離を描く”ことを信条としている。彼の脚本術では、心情を説明する台詞を省き、行動と沈黙で語ることが多い。継母エピソードの改変もその延長線上にある。義母の言葉を聞いた直後、アニメではメルフィエラが涙も流さず前を向く。そのわずかな間の静寂が、原作で数ページかけて描かれた葛藤を凝縮しているのだ。

多くの視聴者がSNSで「テンポが良い」「理解しやすい」と称賛した理由は、この“感情の即時性”にある。原作の繊細な心理描写を削いでも、アニメは一瞬の表情でそれを伝える。旭プロダクションの演出が繊細な光と影で補完し、大知氏の脚本が沈黙の行間で語る──この二重構造が「改変ではなく再構築」と呼ぶべき所以だ。

原作小説([ncode.syosetu.com])や講談社のコミカライズ版([kodansha.co.jp])を読んだファンの多くが“心理の深さ”を求めた気持ちも分かる。しかし、アニメは“言葉を削る勇気”を選んだ。感情をそのまま提示するのではなく、視聴者が“感じ取る”ことを前提にした構成。これはまさに、相手に味を委ねる料理人のような作り方だ。アニメ版『悪食令嬢と狂血公爵』は、感情の香りを残して物語を運ぶ。だから筆者は、それを“進化”と呼びたい。

アニメ版と原作の間に存在する“違い”は、決して欠落ではない。むしろ、そこに新しい意味が生まれている。義母シーリアの不在は、メルフィエラが自分の人生を選び取るための“空白”として機能しているのだ。継母の影が消えることで、彼女の自由が生まれる──この逆説こそ、アニメが選んだ感情の即時性の証拠である。

原作を読むことで広がる「食」と「血」の物語の深層

アニメ版『悪食令嬢と狂血公爵』は、映像として完成された美学を持つ。しかし、原作を読むとその美学の背後にある“感情の設計図”が見えてくる。特に原作1巻の「継母シーリア編」では、食と血をめぐる象徴が非常に緻密に配置されている。義母の「修道院へ行け」という台詞は、ただの命令ではなく、“食を奪う行為”だ。食とは命であり、愛であり、社会的な絆。その行為を禁じることは、彼女から生きる権利を奪うことを意味している。

原作小説([ncode.syosetu.com])を読み進めると、メルフィエラが食を通じて再び世界とつながっていく過程が描かれている。干し肉、スープ、野草──それぞれの食材が記憶の断片のように登場し、彼女が“悪食”であることを受け入れていくプロセスが丁寧に積み上げられる。この繊細な積層が、アニメ版では“視覚的な暗喩”として圧縮されているが、原作を読むとそのすべてが一本の糸のように繋がっていることに気づく。

また、原作とアニメの決定的な違いは、“血”の扱い方だ。アニメでは流血を柔らかい光で包み込み、痛みよりも温度を伝える。一方で原作では、血の匂いを通してメルフィエラが世界を“食材として捉える”瞬間が描かれる。つまり、アニメが外側の美を描くなら、原作は内側の衝動を描く。この両者の距離を行き来することで、読者は“食と血”というモチーフの真の重みを理解できる。

個人ブログ「アニメ巡礼手帖」でも、「アニメは聖書的、原作は哲学的」と評されていた。これは非常に的を射た表現だ。アニメは“祈りとしての食”、原作は“生きるための食”。どちらも正しいが、読み手の立場によって感じる味が変わる。筆者としては、原作を読むことで初めて“アニメがなぜこの形を選んだのか”が理解できると感じた。つまり、原作はアニメの補完ではなく、もう一つの視点として並列に存在しているのだ。

『悪食令嬢と狂血公爵』という作品の強さは、媒体を越えて語れる深度にある。義母シーリアの言葉、干し肉のモチーフ、血の温度──それらが媒体ごとに異なる表現で再構築され、読むたび、観るたびに意味が変わる。原作を読むことでアニメの色彩が濃くなり、アニメを観ることで原作の沈黙が輝く。そうやって二つの世界を往復することこそ、本当の“味わう”という行為なのだ。

──改変か、進化か。その答えは、作品をどう“食べるか”によって変わる。『悪食令嬢と狂血公爵』は、観る者と読む者のどちらにも“飢え”を残す。その飢えこそが、この物語の最大の魅力だと、私は思う。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

FAQ:よくある質問

Q1. 継母エピソードは原作のどこで読めますか?

『悪食令嬢と狂血公爵』の継母エピソードは、原作小説版の第1巻序盤(Web版では第18話前後)に該当します([ncode.syosetu.com])。ここで義母シーリアが初登場し、「一年以内に婚約者を見つけられなければ修道院へ行け」と告げる場面が描かれます。講談社のコミカライズ版([kodansha.co.jp])では第1巻の中盤に収録され、家庭内の緊張と“悪食令嬢”という蔑称が誕生する瞬間が描かれています。

このエピソードは作品全体の“出発点”ともいえる重要な場面であり、メルフィエラの「食=生の肯定」という思想の基礎がここで形成される。アニメ第1話では直接描かれず、背景の記憶として表現されていますが、原作1巻を読むことで義母の台詞に隠された“家族と階級の圧力”をより深く味わうことができます。

ちなみに、原作Web版と書籍版ではセリフの語尾やシーリアの言葉のトーンが微妙に異なります。Web版ではやや厳格、書籍版では冷たい愛情がにじむ表現に修正されており、同じエピソードでも印象がまったく変わります。原作ファンとしては、両方読み比べると“義母というキャラクターの多面性”が浮かび上がってくるのでおすすめです。

Q2. アニメ版の改変はどの話で確認できますか?

アニメ『悪食令嬢と狂血公爵』での改変要素は、主に第1話「干し肉は約束の証」と第2話「血と誓いの饗宴」に集中しています。第1話では原作の第1巻序盤(継母エピソード)〜中盤(干し肉シーン)を大幅に再構成。義母シーリアの登場は直接描かれず、代わりにメルフィエラの回想や独白で置き換えられています([tbs.co.jp])。

第2話では、原作で第3〜4章にあたる“公爵との初めての共同戦闘”が描かれますが、ここでも時系列の圧縮と台詞の簡略化が行われています。SNS上でも「テンポが良くて観やすい」「原作を知らなくても理解できる」と好評([x.com])。一方で、原作読者の間では「義母との確執が軽くなった」との声も見られ、評価が分かれています。

筆者の視点から見ると、これらの改変は“削除”ではなく“焦点化”。アニメでは「継母の圧」ではなく「公爵との出会い」を主軸に据えるため、家庭ドラマの部分を心理的余白に変換している。つまり、アニメは“義母の支配”よりも“食を通じて世界を受け入れる少女の成長”を描くために再構成されたと言えるでしょう。

アニメ第3話以降では、義母シーリアの再登場も示唆されています。第1話で伏線として置かれた“修道院”というワードが、後半で再び意味を持つと考えられるため、今後の展開を追うことで改変の真意がさらに見えてくるはずです。

Q3. 義母シーリアの声優は誰?登場回はどこ?

義母シーリアの声優は、現時点(2025年10月時点)では公式発表待ちです([tbs.co.jp])。第1話では声のみ登場しており、エンドクレジットには“???”表記。第2話以降の登場が正式にクレジットされる見込みです。制作関係者インタビュー([anitrendz.net])では「義母の声に感情をこめすぎないように指導した」と語られており、今後の登場シーンで声優名が解禁される可能性が高いとみられます。

ファンの間では、「声が井上喜久子さんに似ている」「林原めぐみっぽい」といった推測も飛び交っていますが、現時点では確定情報ではありません。SNS([x.com])でも義母シーリアの声の印象について議論が続いており、その存在感の強さが改めて注目を集めています。

原作におけるシーリアは、単なる悪役ではなく“家のルールそのもの”を象徴する存在。アニメ版では彼女の姿が直接描かれないため、声こそがキャラクターの本質を担う重要な要素となります。声優の演技によって、彼女の「冷たさの中にある愛情」がどう表現されるのか──それは第2話以降の見どころのひとつでしょう。

──義母シーリアは、“継母”であると同時に、“物語の母”でもある。彼女の声が正式に届く瞬間、視聴者はきっともう一度『悪食令嬢と狂血公爵』という世界を食べ直すことになる。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

tbs.co.jp

tbs.co.jp

tbs.co.jp

ncode.syosetu.com

kodansha.co.jp

animatetimes.com

ouchijikantheater.com

animefeminist.com

anitrendz.net

crunchyroll.com

上記の情報をもとに、原作(小説家になろう版・講談社コミカライズ版)とアニメ版の差異、制作背景、改変意図に関する考察を整理しました。特に公式サイトおよびアニメタイムズの先行カット情報を中心に、放送内容と原作構成の対照検証を行っています。

- 『悪食令嬢と狂血公爵』の継母エピソードは原作第1巻(Web版では第18話前後)に描かれ、物語全体の“飢え”と“生”のテーマの起点となっている。

- アニメ版では義母シーリアの登場をあえて省き、構成を再設計することで感情の即時性とテンポを重視した“再構築”が行われている。

- ネット上では「心理描写が浅い」「テンポが最高」と賛否が分かれたが、その対立こそ本作が持つ“食と血の哲学”の証でもある。

- 旭プロダクションの光と影の演出、脚本家・大知慶一郎の削る脚本術が融合し、アニメ独自の美学を確立している。

- 原作を読むことで、アニメでは語られなかった“沈黙の中の愛”が見えてくる。干し肉の味と共に、彼女の生き方が再び蘇る。

コメント