江戸の町にひっそり息づく妖(あやかし)と、病弱な若だんな。『しゃばけ』という作品は、畠中恵の小説から始まり、ドラマ・漫画・そして2025年のTVアニメへと広がってきました。その変遷は、まるで江戸の町を歩くかのように“路地ごとに違う顔”を見せてくれます。

とりわけ注目すべきは、みもり氏によるコミカライズ版。原作を尊重しつつ、柴田ゆうの挿画イメージを受け継ぎながらも、漫画ならではの“間”や妖の表情が読者を引き込みます。SNSや読者ブログでも「キャラの体温を感じる」「妖の存在がより愛おしい」と語られるほどの評判です。

この記事では、公式情報を軸にしながら、ファンの声や考察を織り交ぜつつ、「しゃばけ」コミカライズの魅力と原作との違い、そしてアニメやドラマとの繋がりを徹底的に掘り下げます。読み進めれば進めるほど、あなたも妖たちに囲まれた江戸の空気を感じられるはずです。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

しゃばけとは?原作小説から広がる世界

畠中恵が描いた江戸妖怪ファンタジーの原点

『しゃばけ』は、畠中恵が2001年に発表した小説を原点とする江戸妖怪ファンタジーです。第13回日本ファンタジーノベル大賞で優秀賞を受賞し、その独自の世界観が一躍注目を浴びました。舞台は江戸時代、主人公は病弱で床に伏せがちな若だんな・一太郎。彼の周りには仁吉や佐助といった妖が寄り添い、人の世界と妖の世界が重なり合うように物語が展開していきます。

この作品の魅力は、単なる妖怪ものではなく「人と妖の関係をどう生きるか」を描いていることにあります。例えば一太郎は病弱であるがゆえに普通の奉公人のようには動けません。しかしその弱さこそが、妖たちと心を通わせる契機となっている。力強さではなく“か弱さ”から始まる物語――ここに『しゃばけ』の核があるのです。

実際に原作を読むと、江戸の風情や人情話と共に妖の存在が自然に織り込まれています。あくまで生活の一部として登場する妖は、時に守護者であり、時に導き手でもある。この柔らかな描写は、柴田ゆうによる挿画とも相まって、視覚的な奥行きを生み出してきました。だからこそ、後のコミカライズ版やドラマ版、アニメ版でも「この雰囲気をどう再現するか」が常に大きな課題になってきたのです。

読者の中には「しゃばけは推理小説なのか、ファンタジーなのか、それとも人情ものなのか」と迷う声も少なくありません。けれど、このジャンル横断的な魅力こそが作品を長く愛されるものにしている。事件の解決が進むほどに、人間関係の温もりが際立つ。妖が恐怖の対象ではなく“もう一つの家族”に思えてくる。この感覚を味わったとき、初めて「しゃばけ」という物語の真価が見えてくるのだと思います。

そして今、この原点が再び注目されています。2025年10月からフジテレビ“ノイタミナ”枠で放送されるTVアニメ版『しゃばけ』は、まさにこの最初の小説を映像化する大きな挑戦。原作の核をどう表現し、妖たちの存在をどう可視化するのか――その期待感は、初刊が刊行された当時と同じ熱を持って語られているのです。

結局のところ『しゃばけ』は、江戸の空気を吸い込みながら「弱さを抱えてどう生きるか」を見せてくれる物語です。そこに妖がいるから不思議で、そこに人情があるから温かい。原作小説を手に取ると、その両方が確かに息づいていることに気づかされます。

若だんなと妖たちの関係性に宿る“ぬくもり”

一太郎と妖たち――この関係性を抜きに『しゃばけ』を語ることはできません。仁吉と佐助という妖の存在は、彼の病弱さを補う護衛であると同時に、彼の心の支えでもあります。例えば仁吉は冷静沈着で、時に父親のような落ち着きを持って若だんなを導きます。佐助はどこか軽妙で、兄のように寄り添いながら支える。二人の妖は「守護者」であると同時に「家族」なのです。

この“ぬくもり”は、原作小説からコミカライズ版、さらにはドラマ版やアニメ版に至るまで一貫して描かれてきたテーマです。漫画版では表情の細やかな変化によって、彼らの優しさがさらに伝わりやすくなっています。アニメ版でも声優の芝居を通して「妖が人を支える温度感」がどう表現されるのか、ファンの期待は高まるばかりです。

読者ブログやSNSを眺めると、「仁吉の包容力が心にしみる」「佐助の飄々とした態度が好き」といった感想が多く見られます。これは単なるキャラクター人気にとどまらず、読者が“妖に守られたい”という願望を投影しているのかもしれません。だからこそ『しゃばけ』はただの怪異譚ではなく、心の居場所を描いた作品として受け入れられているのでしょう。

一太郎にとって妖は「見えるがゆえの苦悩」の象徴でもあります。けれど同時に、それは人とのつながりを深めるきっかけになる。妖が存在することで、人間同士の絆もまた鮮やかに浮かび上がる。この二重性があるからこそ、物語は読むたびに新しい発見をくれるのです。

『しゃばけ』を読み進めると、妖がただのファンタジー要素ではなく「弱さを受け入れるための物語的装置」であることに気づきます。ここに宿る“ぬくもり”は、時代を越えても色あせない普遍性を持っているのです。

原作を知る人も、コミカライズ版やアニメから入った人も、最終的にはこの“ぬくもり”に心を揺さぶられる。そんな読後感が『しゃばけ』という物語を特別なものにしています。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

しゃばけのコミカライズ版とは?

みもり作画による『月刊コミック@バンチ』連載

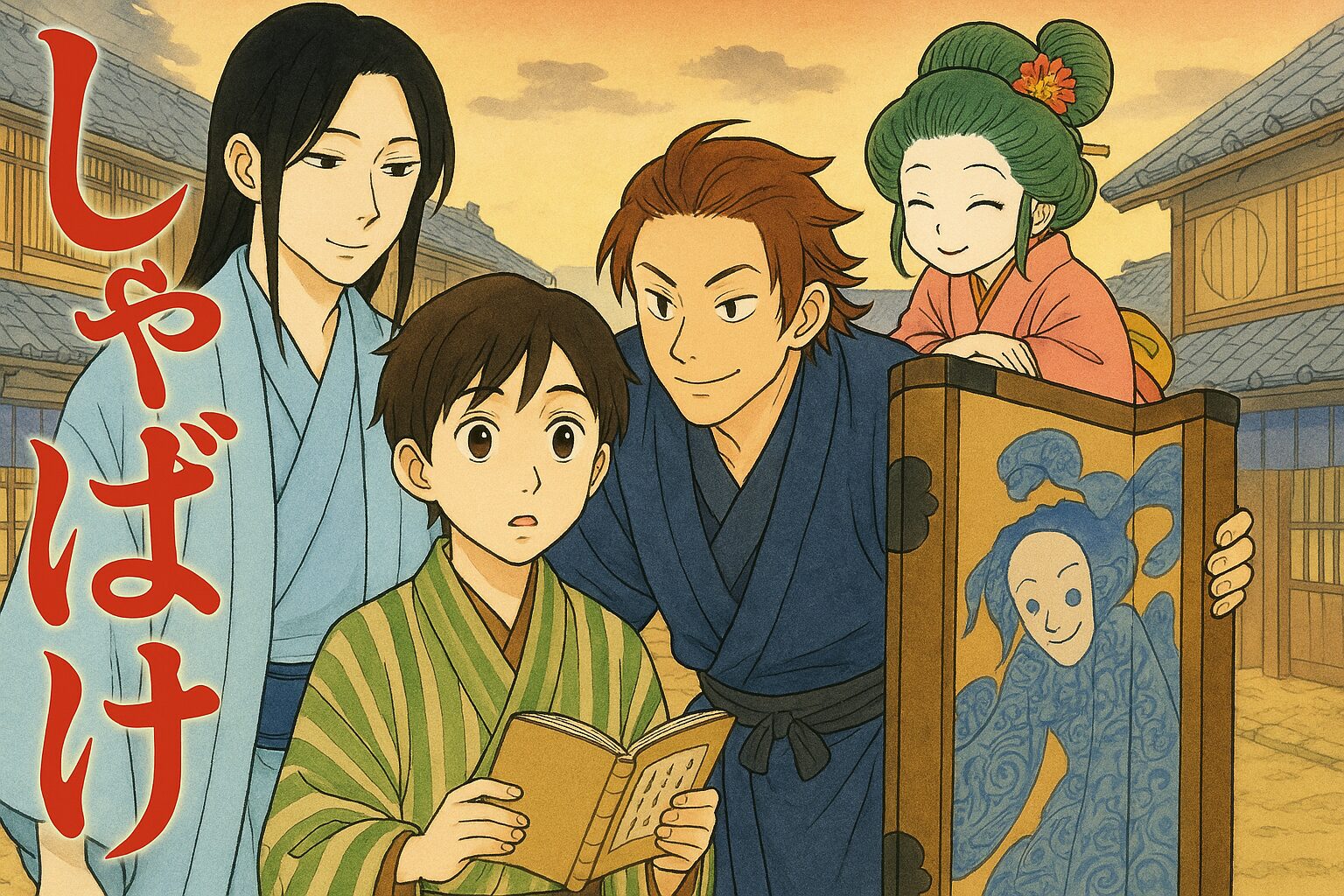

『しゃばけ』のコミカライズ版は、2017年から新潮社の『月刊コミック@バンチ』で連載が始まりました。作画を担当したのは漫画家・みもり氏。原作小説の雰囲気を壊さず、柴田ゆうの挿画を意識したデザインで、妖たちや若だんなを丁寧に描き出しました。[natalie.mu]

当時の告知記事では、ファンから「江戸の空気感をどう漫画に落とし込むのか」に注目が集まりました。実際、髷や衣装といった江戸の文化的背景を忠実に描きながらも、妖の造形では作画の自由度を活かし、コミックならではの表現が光っています。作者自身もインタビューで「原作の読者を失望させないこと」「柴田ゆうのイメージを損なわないこと」を第一に心がけたと語っており、その姿勢が作品の評価を高めました。[ebook.shinchosha.co.jp]

実際にくらげバンチ公式サイトで公開されている試し読み(第0話〜)を見ると、冒頭から若だんなの病弱さと妖の存在が巧みに視覚化されています。原作では行間で感じ取るニュアンスが、漫画では表情やコマ運びで即座に伝わる。この“見える化”が、コミカライズ版の大きな魅力です。[kuragebunch.com]

当時の読者レビューやブログでも「妖のかわいらしさと不気味さのバランスが絶妙」「若だんながより儚く、そして愛おしい」といった声が目立ちました。公式発表だけでなく、こうしたファンの声からも、コミカライズ版が“視覚的にしゃばけを再発見する場”として機能していたことが伝わります。

アニメ版やドラマ版と比べると、漫画はページをめくるリズムで物語を味わえるメディアです。だからこそ「この場面でコマを割らずに見せた」など、演出上の選択が読者の感情を左右します。みもり版『しゃばけ』は、そのリズム設計が巧みで、推理要素も人情も両立していたと感じます。

つまり、コミカライズ版『しゃばけ』は、原作小説のファンタジー性と人情の温度を漫画ならではのタッチで伝えた作品。読者にとっては“しゃばけ入門編”としても最適な存在だったのです。

単行本全4巻で完結、柴田ゆう挿画とのつながり

みもり版『しゃばけ』は、バンチコミックスから全4巻が刊行され、2023年6月に完結を迎えました。[shinchosha.co.jp] [ebook.shinchosha.co.jp]

全4巻というボリュームは、原作の長編小説を再構成するには決して多くはありません。だからこそ、どの場面を取捨選択し、どの妖を強調するか――その編集方針に作品の独自性が現れています。例えば、若だんなの“弱さ”に焦点を当て、彼が事件に巻き込まれる過程をテンポよく見せる。そうすることで、推理的なサスペンスと人情的な温かさが短いスパンで繰り返され、読者の感情が揺さぶられる構造になっていました。

また、柴田ゆうの原作挿画とのつながりも無視できません。『しゃばけ』シリーズは初期から柴田の挿画によって世界観が固定されてきました。そのイメージを引き継ぎつつ、漫画として動きをつけることで「馴染みがあるのに新鮮」という読書体験を生んでいます。これは、単行本の帯コメントや特典イラストからも感じられる工夫です。

さらに、4巻という区切りは“ちょうどよい完結”としてファンの間でも評価されました。長期連載ではなく凝縮された形でまとめたことで、初心者でも手を伸ばしやすい。SNSやレビューサイトには「これなら気軽に読める」「アニメ前に一気読みしたい」といった声が多数ありました。

こうして見ていくと、コミカライズ版『しゃばけ』は、原作小説・ドラマ・アニメのどのファン層にも開かれた“橋渡し的存在”だったことが分かります。全4巻という形式の中で、原作の魂と挿画の記憶を繋ぎ、江戸の妖怪ファンタジーを漫画という新しい器に注いだ。その試みこそが、作品の最大の魅力なのです。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

原作小説とコミカライズ版の違い

物語のテンポと“間”の表現で変わる読後感

『しゃばけ』という物語は、原作小説とコミカライズ版で読後感が大きく異なります。畠中恵の小説は行間や余白に含まれるニュアンスが魅力で、病弱な若だんな・一太郎が体調と向き合いながら妖や事件に関わっていく姿は、淡々とした筆致の中にじんわりと感情がにじみます。一方で、みもり作画のコミカライズ版はコマ割りや“間”の演出によって、この流れを視覚的に操作できるのが特徴です。緊迫した事件の場面ではコマを詰め、日常の温もりを描くときには大きく余白をとる。こうしたリズムが、原作を読んだときとは別の心の揺れを生み出します。

特にサスペンス要素の強い「暗夜」などのエピソードでは、連続殺人の不気味さと江戸の町の陰影が、絵によって直接的に迫ってきます。小説での“じわじわと広がる不安”が、漫画版では“視覚で押し寄せる緊張感”に変わっている。逆に、若だんなと妖がくつろぐ場面では、柔らかな線と余白によって原作以上のほっとする温度が伝わるのです。

この差異は単なるメディアの違いにとどまらず、『しゃばけ』の本質である「恐怖と安らぎの同居」をより多層的に見せるものになっています。原作を先に読んでからコミカライズに触れると、そのテンポの違いに“別の物語を読んでいる”ような感覚さえ覚えるでしょう。逆に漫画から入った読者が原作を読むと、より静かで繊細な心理描写に驚かされるかもしれません。

ネット上のレビューでも「漫画はテンポが良くてスッと読める」「原作はじっくり染み入る」と対比的な意見が多く見られます。この二つの読書体験を行き来することで、『しゃばけ』という作品の懐の深さを再認識できるのです。

つまり、物語のテンポや“間”の演出の違いは、原作とコミカライズの両方を読むことで初めて体感できる楽しみ。その二重の読後感こそが、しゃばけの魅力をさらに拡張しているのです。

妖のデザイン・江戸の空気感の見せ方の工夫

原作小説では、妖の姿はあえて細かく描写されすぎないことが多いです。読者が想像の余地を残しながら「屏風のぞき」「仁吉」「佐助」といった妖を心に描く。そこに挿画・柴田ゆうのイラストが加わることで、イメージが補強されていました。コミカライズ版では、この妖のデザインをみもり氏が具体的に“見える化”しています。作者自身も「妖のデザインはある程度の自由があり、挿画のイメージを崩さないことを意識した」と語っており、そのこだわりは画面に表れています。[ebook.shinchosha.co.jp]

例えば屏風のぞきは、原作では“屏風から覗く妖”と表現されるだけですが、漫画版ではその覗き込む仕草や目の動きが細やかに描かれ、コミカルさと不気味さが同居する存在になっています。仁吉や佐助の姿も、挿画で培われた“凛々しさ”“飄々とした雰囲気”を踏襲しつつ、漫画的な表情の変化でより親しみやすくなっています。

江戸の空気感の表現でも、小説と漫画では見せ方が異なります。小説では祭りの賑わいや通りのざわめきを言葉で描き、読者が頭の中で再構築する形式ですが、漫画版では背景の細やかな線や小物描写によって一目で江戸の情景を伝えます。髷や衣装、町屋の造りなど、史実に基づいた考証が盛り込まれているため、歴史的リアリティを感じながら物語に没入できるのです。

また、色がつかないモノクロ漫画だからこそ、陰影の強弱で江戸の町の光と影が際立ちます。暗い路地裏から妖が現れる瞬間の緊張感や、明るい縁側での一太郎の安らぎが、白と黒のコントラストで鮮明に浮かび上がる。これこそ漫画ならではの表現であり、読者が「原作以上に妖の存在感を身近に感じる」と語る理由でもあります。

ファンの感想を拾うと、「妖がイメージ通りに動いていて感動した」「江戸の暮らしが生き生きしている」といった声が目立ちます。つまり、妖のデザインや江戸の空気感の見せ方において、コミカライズ版は原作を補完しながら新しい楽しみを提供しているのです。

結果として、原作と漫画の違いは“どちらが正しい”というものではなく、“どう味わいたいか”の選択肢を増やす役割を果たしています。妖たちがどんな姿をしているか、江戸の町がどんな色を持っているか――それを実感するなら、ぜひ両方に触れてみるべきでしょう。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

アニメ版との関係性と見どころ

20周年記念アニメと2025年ノイタミナTVアニメの違い

『しゃばけ』のアニメ化には二つの大きな流れがあります。ひとつは2021年に公開された20周年記念スペシャルアニメ、もうひとつは2025年10月からフジテレビ“ノイタミナ”枠で放送される本格的なTVアニメ版です。まず20周年記念アニメは、スタジオ朱夏が手掛けた約3分間の短編で、若だんなや妖たちの姿を凝縮して描いた映像でした。これは新潮社公式サイトやアニメニュースでも配信され、ファンにとっては「原作の世界観が動いた瞬間」を目撃する特別な体験でした。[shinchosha.co.jp] [anime.eiga.com]

一方で2025年のTVアニメは、BN Picturesが制作を担当し、全編を通して『しゃばけ』の長編ストーリーを映像化する大規模プロジェクトです。ノイタミナ枠での放送という点も重要で、この枠は『PSYCHO-PASS』や『のだめカンタービレ』など多彩な人気作を送り出してきた実績があります。つまり、『しゃばけ』は国内外の幅広い視聴層にリーチする機会を得たということです。[fujitv.co.jp] [shabake-official.com]

20周年アニメが「情緒と雰囲気の提示」に重きを置いた“短歌”のような映像だったのに対し、2025年版は“長編小説”としての物語をフルスケールで描くものになる。短編で予告編的に世界観を提示し、本編で本格的に展開する――まるで二つが表裏一体の布石のように機能しているのです。

ファンの反応をSNSで見ても、「20周年アニメで涙が出た」「本格アニメ化が待ちきれない」と期待感が高まっています。つまり、この二つのアニメは決して独立した存在ではなく、『しゃばけ』の映像化が段階的に進化していく過程として理解すべきものなのです。

小説、コミカライズ、そしてアニメ。その表現の違いを味わうことで、『しゃばけ』という作品の立体感はさらに深まります。特にTVアニメでは、江戸の町並みや妖たちの存在感が“動きと音”を伴って立ち上がることに、これまでにない期待が寄せられているのです。

キャスト発表とファンの期待の声

2025年放送のTVアニメ版『しゃばけ』では、キャスト発表が話題を呼びました。若だんな・一太郎役を山下大輝、仁吉役を沖野晃司、佐助役を八代拓、屏風のぞきを浪川大輔が担当。さらに鈴彦姫役には内山夕実が決定しています。[fujitv.co.jp] [shabake-official.com]

キャスト発表後のX(旧Twitter)では「若だんな役が山下大輝でぴったり」「仁吉の声が想像以上に大人っぽい」といったファンの声が相次ぎました。声優陣の持つ声色と役の個性が絶妙に合致している点が、すでに注目を集めているのです。中でも浪川大輔による屏風のぞきは、「絶対に合う」というコメントが多く、原作からのファンも大きな期待を寄せています。

また、音楽を手掛けるのは和田薫。彼は20周年記念アニメでも音楽を担当しており、作品の和風テイストと妖の不思議さを兼ね備えたサウンドを作り出してきました。その延長線上にあるTVアニメ版の音楽は、江戸の情緒とファンタジー要素をどう融合させるか、大きな見どころです。

公式PV第2弾がYouTubeで公開されると、視聴者からは「背景美術が美しい」「妖が動くとこんなに愛らしいのか」といったコメントが寄せられ、すでにアニメ映像のクオリティが高く評価されています。ファンアートや応援コメントも次々と投稿され、放送前からコミュニティが盛り上がっている状況です。

こうしたキャストと映像美術の相乗効果は、原作やコミカライズ版では味わえない“音と声の温度”を体験させてくれるでしょう。アニメという形で息づく『しゃばけ』は、また新しい世代のファンを取り込むきっかけになるに違いありません。

結局のところ、ファンが待ち望んでいるのは“若だんなと妖が動き、語り合う姿”そのものです。キャスト発表からPV公開までの流れを見ていると、2025年の秋には江戸と妖の世界が全国に広がり、多くの人を巻き込む大きなうねりとなることが確信できます。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

ドラマ版『しゃばけ』の魅力と今へのつながり

2007年・2008年ドラマスペシャルでの挑戦

『しゃばけ』のドラマ化は2007年にフジテレビ系「土曜プレミアム」で放送されたスペシャルドラマが始まりです。第一弾『しゃばけ』では病弱な若だんなが妖と共に事件を解き明かす物語を実写で再現し、翌2008年には続編『うそうそ』が放送されました。[fujitv.co.jp] [fujitv.co.jp]

実写化ならではの挑戦は、やはり妖の描写にありました。VFXを駆使して屏風のぞきや仁吉・佐助を表現し、江戸の町に溶け込ませることで「怪しさ」と「温もり」を同時に演出。視聴者からは「妖の存在感が思った以上にリアル」「人情話に涙した」といった感想が寄せられました。特に屏風のぞきのビジュアルは、原作読者の想像を大きく広げるものとなりました。

さらに、ドラマ版の大きな魅力はキャスト陣の熱演です。若だんなを演じた俳優は、儚げな表情と柔らかな声で「病弱でありながら芯のある若だんな像」を体現しました。仁吉や佐助を演じたキャストも、それぞれに妖のミステリアスさと温かさを演じ分け、原作やコミカライズからのファンを唸らせました。[thetv.jp]

また、2007年版の主題歌にはDragon Ashの「Thought and Action」が起用され、現代的なリズムと江戸の物語が交錯するユニークな仕上がりになりました。音楽と映像の組み合わせが「江戸を舞台にした青春群像劇のように見える」と評され、当時SNSでも話題となりました。[rockinon.com]

こうして『しゃばけ』のドラマは、原作小説の持つ“江戸の妖怪ファンタジー”を現実世界に落とし込み、視聴者に強烈な印象を残しました。実写ならではの制約がある中で、いかに妖の存在をリアルに映すか――その挑戦が、のちのアニメ化や舞台化への流れを生んだのです。

実写で描かれた妖と人情、音楽の余韻

ドラマ版『しゃばけ』のもう一つの大きな特徴は、人情の描き方です。原作でもコミカライズでも重要視される“江戸の人間関係の温かさ”を、実写ドラマは役者の表情や声色で直接的に伝えてくれました。特に若だんなと妖たちの会話シーンでは、「ただの特殊効果に終わらず、そこに心のやりとりがある」と強調されており、視聴者に深い余韻を残しました。

実際に当時のレビュー記事やファンブログには「泣けるドラマだった」「人と妖の関係がこんなにリアルに見えるとは思わなかった」といった感想が並びました。これは、原作や漫画で感じる“心の間”が、俳優の演技を通じて目の前に現れることによる強い没入感の表れでしょう。

また、音楽演出も見逃せません。主題歌のDragon Ashに加えて、劇伴では和楽器と現代的なサウンドが融合し、江戸の空気と幻想性を同時に描きました。妖の登場場面で流れる旋律が、不思議と人情話の余韻と結びつき、視聴後にふと耳に残る――そんな体験を覚えた視聴者も多かったのではないでしょうか。

このようにドラマ版は、実写だからこその“肉体性”と“視覚的リアリティ”を武器に、『しゃばけ』の世界を別の角度から見せてくれました。そして、それがアニメやコミカライズへとバトンを渡す形になったのです。ファンにとっては、2007年と2008年の二本のドラマは、いま振り返っても大切な“しゃばけの記憶”として残っています。

こうした実写の蓄積があったからこそ、2025年のノイタミナTVアニメにも「どのように妖を表現するのか」という期待と比較の視点が生まれているのです。ドラマでの挑戦がなければ、今日のアニメへの期待値もこれほど高まってはいなかったはず。ドラマ版『しゃばけ』は、作品の歴史の中で欠かせない一章を担ったといえるでしょう。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

ファンの声と評判から見える“しゃばけ”の真価

ネットで語られる「推し妖」の存在感

『しゃばけ』シリーズを語るうえで外せないのが、ファンの間で盛り上がる「推し妖」という存在です。原作小説からドラマ、コミカライズ、そしてアニメに至るまで、それぞれの媒体ごとに妖の描かれ方が異なるため、ファンは自然と“自分の推し妖”を見つけて語り合うようになりました。特に仁吉の包容力、佐助の飄々とした軽やかさ、屏風のぞきのユーモラスで不気味な魅力は、ネット上でも繰り返し話題にされています。

例えばSNSでは「仁吉の優しさに救われる」「佐助の皮肉交じりのセリフが好き」「屏風のぞきが出てくると笑ってしまう」といった声が日常的に飛び交っています。こうしたファンの声は、単なるキャラクター人気を超えて、妖たちが人間の弱さや温もりを映し出す“鏡”として受け入れられている証拠です。

また、コミカライズ版では妖たちの表情がより細やかに描かれているため、ネットレビューには「漫画で初めて仁吉を推しになった」「佐助の笑みが漫画だと格別」といった感想も目立ちます。これは原作の余白を絵で補完することに成功した結果であり、推し妖の存在感をさらに強固にしたといえるでしょう。

2025年のアニメ放送が迫るなかで、ファンの注目は「推し妖の声がどう響くのか」にも移っています。浪川大輔が演じる屏風のぞきや、沖野晃司演じる仁吉の声色に期待する声は大きく、すでにPV公開段階で「声優陣が最高」というコメントが相次いでいます。こうした熱気があるからこそ、『しゃばけ』はただの時代小説の枠を超え、“推しを語るファンダム文化”に根付いているのです。

結局のところ、『しゃばけ』の妖は単なる登場人物ではなく、読者や視聴者の心を映す存在。だからこそ「推し妖」ができた瞬間、この物語は一人ひとりにとって特別な意味を帯び始めるのです。

初心者が入門するならどこから?原作・漫画・アニメの比較

『しゃばけ』は小説、コミカライズ版、ドラマ、そしてアニメと幅広く展開しているため、「どこから入門するのがいいのか」という声も多く聞かれます。原作小説から始めると、畠中恵の柔らかい筆致と柴田ゆうの挿画による世界観に触れられますが、文章量の多さにハードルを感じる人もいるでしょう。その場合、全4巻にまとめられたコミカライズ版が入門として最適です。テンポ良く江戸の町と妖の存在を味わえ、推理と人情のバランスもわかりやすく描かれています。[shinchosha.co.jp]

一方で、2025年10月から放送されるノイタミナTVアニメ版は、映像と声優陣の芝居によって『しゃばけ』の世界を体感できる絶好の機会です。山下大輝演じる若だんなや八代拓の佐助など、声優ファンにとっても見逃せないポイントが多い。[fujitv.co.jp] [shabake-official.com]

ドラマ版もまた独自の魅力があり、VFXで表現された妖やDragon Ashの主題歌が記憶に残る作品となっています。映像としての“懐かしさ”を味わいたいなら、2007年・2008年のドラマ版を探してみるのも面白い選択です。

ネット上のアンケートでは、「漫画から入ってアニメで世界観を補強する」「アニメを見てから原作で深堀りする」といった声が多く、入門ルートは人それぞれです。ただし共通しているのは、どの媒体から触れても“妖と人情の温もり”が必ず伝わるということ。どこから始めても最終的には原作に戻りたくなるのが『しゃばけ』の不思議な力です。

初心者におすすめなのは、まず漫画やアニメで親しみやすく世界に入ること。その上で原作を読むと、妖たちの行間に隠された想いが浮かび上がり、作品が一層深く感じられます。つまり、入門ルートの違いこそが、この物語を二度三度楽しめる“贅沢な回り道”になるのです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

shinchosha.co.jp

shinchosha.co.jp

shinchosha.co.jp

ebook.shinchosha.co.jp

ebook.shinchosha.co.jp

kuragebunch.com

natalie.mu

anime.eiga.com

natalie.mu

fujitv.co.jp

fujitv.co.jp

shabake-official.com

fujitv.co.jp

thetv.jp

thetv.jp

rockinon.com

- 『しゃばけ』は原作小説から始まり、ドラマ・コミカライズ・アニメへと広がってきた多層的な物語である

- みもり作画のコミカライズ版は全4巻で完結し、柴田ゆうの挿画イメージを継承しつつ漫画ならではの“間”で物語を再構築した

- 原作と漫画の違いはテンポや妖のデザイン表現にあり、両方読むことで二重の読後感を楽しめる

- ドラマ版や20周年アニメ、そして2025年ノイタミナTVアニメへと、映像化の挑戦が続いている

- ネットでは「推し妖」を語るファンの声が盛んで、漫画やアニメから入門する人も多く、どのルートからでも作品の温かさに触れられる

コメント