江戸を舞台にしたファンタジー時代小説『しゃばけ』シリーズ。その中で読者や視聴者を虜にしてきたのが、小鬼たち「鳴家(やなり)」です。

小さな体で「きゅわきゅわ」と鳴きながら若だんなに寄り添い、ときに推理を助ける姿は、原作だけでなくドラマやアニメでも“可愛すぎる”とSNSで話題をさらっています。

しかし、この鳴家の正体や物語における役割は、意外にも奥が深い。可愛らしさの裏に潜む妖たちの存在意義、そしてファンの考察を交えながら掘り下げてみましょう。

この記事では公式設定はもちろん、ファンブログや感想サイトに寄せられた声も紹介しながら、“鳴家を知ると『しゃばけ』が何倍も面白くなる理由”を丁寧に解説します。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

鳴家の正体とは?小鬼たちの「きゅわきゅわ」の秘密

公式設定に見る鳴家の姿:数寸の小鬼と甘い菓子好き

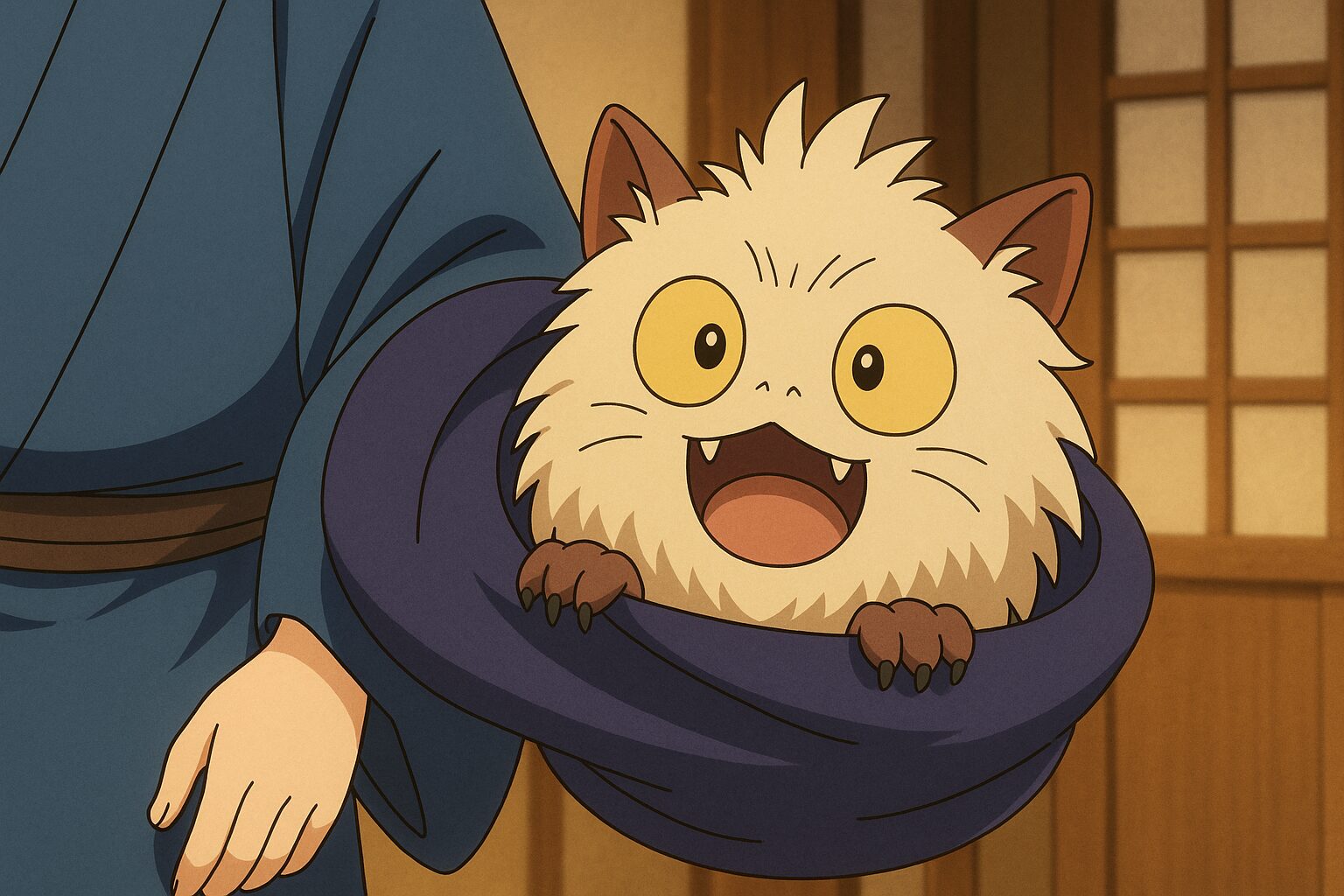

『しゃばけ』シリーズに登場する「鳴家(やなり)」は、その名のとおり家の中できしむような音を立てる小鬼たちです。公式サイトでは「数寸ほどの小鬼で、きゅわきゅわと鳴く存在」と説明され、若だんなこと一太郎のいる長崎屋に住みついている妖怪として描かれています。姿かたちは小さくとも、顔つきは恐ろしいという設定。しかし、実際に物語で出てくる鳴家たちは、甘いお菓子が大好きで袖に潜り込むような無邪気さを持っているのです。かわいいだけではなく、どこか愛嬌と怖さが同居している──この矛盾が鳴家の魅力の源泉だと感じます。

面白いのは、この「きゅわきゅわ」という鳴き声。物語の中で、彼らの感情の有無に関わらず発せられるその声は、鳴家が“鳴き声そのもの”で存在を主張するキャラクターであることを示しています。かわいさの象徴であると同時に、不思議と江戸の空気をざわめかせるような音でもある。読んでいて耳の奥に残るようなこの響きが、しゃばけシリーズ全体の“音の演出”になっていると私は感じました。

また、鳴家は長崎屋以外の家にも住みつくことができるという設定もあり、単なるマスコットではなく「暮らしと共にある妖怪」としての存在感を持っています。家に住みつく小鬼という発想は、まさに江戸時代の人々が日常に妖を感じていた文化を体現しているようで、公式情報を読んでいるだけでも奥行きを感じさせます。

とはいえ、鳴家の正体がただの“かわいい小鬼”で終わらないのは、やはりシリーズの中での描かれ方に理由があります。例えば原作では「恐ろしい顔つき」と繰り返し書かれる一方で、若だんなの傍に集まり、袖に潜って甘える姿が描かれます。そのギャップが、ファンにとっては「こわいけどかわいい」「癒しになる存在」として受け止められてきました。

私自身、この「袖の中に潜り込む」という描写を読むたびに、江戸の長屋の軒下で遊ぶ子猫のようなイメージが浮かびます。作者・畠中恵さんが描く鳴家は、現代人にとっても“生活に溶け込む小さな存在”として心をくすぐるのです。だからこそ、アニメ化にあたって鳴家の「声」や「動き」がどう表現されるのか、ファンの間でも大きな注目を集めているのでしょう。

事実、2025年10月放送開始のTVアニメ『しゃばけ』では、鳴家のCVを松永あかねさん・和久野愛佳さん・田中貴子さんが務めると発表されています。かわいい鳴き声が「きゅわきゅわ」とどのように響くのか──正体を知れば知るほど、その役割以上に“存在の仕方”そのものが気になるキャラクター。それが鳴家なのです。

ファンの間で広がる解釈:「かわいい」と「こわい」の二面性

鳴家について語るとき、多くのファンが口をそろえて言うのが「かわいい!」という感想です。SNSでも「鳴家が可愛すぎてグッズを買ってしまった」「袖に潜り込む姿を想像するだけで癒される」といった声が溢れています。新潮社の公式ショップが展開するグッズでも、鳴家は小さなアクリルチャームや大福モチーフとして商品化され、その度に「欲しい!」「かわいい!」という投稿が広がりました。まさにファンカルチャーを引っ張る象徴的キャラなのです。

しかし、同時に「鳴家ってよく見ると怖い顔なんだよね」という指摘も少なくありません。原作の挿絵や文章表現に忠実に描かれると、むしろ恐ろしさの方が先に立つ。だからこそ、実写ドラマ版やアニメ版では“かわいい寄り”にデザインされる傾向が強まりました。ドラマ版を観たファンのブログにも「原作での鳴家は少し怖いけど、映像になると可愛くて安心する」という感想が残されています。

この「かわいい」と「こわい」の両面性は、しゃばけシリーズ全体のテーマとも響き合っていると私は感じます。妖は人に害をなすものでもあり、同時に人を支える存在にもなる。その曖昧さを小さな鳴家が体現しているのではないでしょうか。だから、ファンが「鳴家=癒し」と言いつつも、どこか得体の知れなさを感じ続けているのです。

考察ブログでは「鳴家は物語における“バロメーター”である」という解釈もありました。若だんなの体調が悪いときや事件が不穏に動くとき、鳴家たちの鳴き声や行動が微妙に変化するというのです。公式設定に明記はされていませんが、確かにシリーズを通して読み返すと、鳴家の動きが物語のリズムとシンクロしている場面が多いように感じられます。

こうしたファン解釈を踏まえると、鳴家は「かわいいマスコット」で終わらない存在です。正体は小鬼、役割は推理のサポートや長崎屋の住人である妖怪。しかし、その実際の機能は「物語の温度を示す小さな指標」なのかもしれません。私たちが鳴家を「可愛すぎる」と感じるのは、単にビジュアルや鳴き声だけでなく、物語そのものの呼吸を映し出しているからだと思います。

結局のところ、鳴家の正体を突き詰めれば「物語に潜む、かわいさと怖さの象徴」。その二面性があるからこそ、ドラマやアニメで表現されるたびに“話題”となり、原作を読み返したくなるのです。鳴家を知ることは、『しゃばけ』の世界を深く味わう入口そのものだといえるでしょう。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

鳴家の役割と物語での機能

若だんなを支える存在:推理のサポート役として

『しゃばけ』シリーズを語る上で欠かせないのが、若だんなこと一太郎の存在です。病弱で外に出歩くことすらままならない彼が、なぜ事件を解決できるのか。その理由の一端を担っているのが、鳴家(やなり)なのです。公式のキャラクター紹介でも「ときどき推理を手伝う」と明言されており、ただのかわいいマスコットではなく、物語の歯車を回す重要な存在であることがわかります。

例えば、長崎屋に舞い込む奇妙な出来事や江戸の市井で起こる不可解な事件。若だんなの代わりに動ける仁吉や佐助のような兄やたちと比べると、鳴家の役割は目立たないかもしれません。しかし彼らは、小さな体を活かして袖に潜り込み、時には人の目の届かない場所で見聞きしたことを若だんなに伝えるのです。その情報が推理のヒントとなり、事件が解決に近づく場面も少なくありません。

ここで面白いのは、鳴家が“推理の補助輪”のように機能している点です。体力も行動力も限られている若だんなにとって、鳴家の存在は不可欠。彼らが「きゅわきゅわ」と鳴くことで、読者は「あ、これは何かの合図だな」と察し、物語をより一層スリリングに追いかけることができます。つまり、鳴家の役割は物語を支える裏方であると同時に、読者の注意を促すナビゲーターでもあるのです。

ファンの感想ブログでも「鳴家がいなかったら若だんなの推理はもっと苦戦していただろう」「かわいい鳴き声が伏線を知らせるサインになっている」といった声が見られます。確かに彼らが袖の中から現れるたびに、場面が一歩動き出すように感じられる。推理小説としての『しゃばけ』を楽しむ上で、鳴家は小さくても大きな役割を持っているのです。

私は鳴家の存在を「見えない補助線」のようだと感じます。彼らが描かれることで物語の構図がはっきりし、若だんなの推理の線が浮かび上がってくる。だからこそ、鳴家の役割を知れば知るほど、『しゃばけ』が単なる妖怪ファンタジーではなく“推理活劇”としての面白さを持っていることに気づかされるのです。

日常の緩衝材としての鳴家:恐怖とユーモアのバランス

鳴家の役割は推理の補助にとどまりません。もう一つ見逃せないのが、物語全体の“空気の緩衝材”としての働きです。『しゃばけ』の物語には人死にや陰惨な事件も描かれますが、そこで重苦しさ一辺倒にならないのは、鳴家が場を和らげるから。恐ろしい事件の只中にいても、袖から「きゅわきゅわ」と顔を出す鳴家がいるだけで、読者の気持ちはふっと軽くなるのです。

原作でも「恐ろしい顔」と繰り返される鳴家ですが、その恐ろしさは物語を引き締める一方で、同時に“かわいさ”が和らげてくれる。このアンビバレントな存在感が、しゃばけシリーズ独自の空気を生み出しているといえるでしょう。SNS上でも「事件の緊張感が鳴家のかわいさで中和される」「怖い展開のはずなのに鳴家がいると安心する」といった感想が目立ちます。

さらに、ドラマ版やアニメ版においても鳴家は“可愛すぎる存在”として描かれています。特に2025年秋放送のアニメ版では、声優陣による愛らしい鳴き声が公開され、放送前から「かわいさ爆発」と話題になっています。これはただのキャラクター人気ではなく、『しゃばけ』という作品が本来持つ恐怖とユーモアのバランスを体現する存在が鳴家である、という証拠でしょう。

ファンブログの中には「鳴家は長崎屋にとってマスコットではなく“心の守り神”だ」と書かれているものもありました。確かに、弱く儚い若だんなのそばで、恐ろしい事件の合間にちょこんと顔を出す鳴家の姿は、それだけで安心感を与えてくれるのです。物語を読み進める中で、この存在がどれほど気持ちを支えてくれているか──実は読者自身が一番わかっているのではないでしょうか。

結論として、鳴家の役割は「推理を支える補助者」と「日常を和らげる緩衝材」という二つの顔を持っています。その小さな存在が物語に与える影響は計り知れず、かわいいだけではなく『しゃばけ』という物語を支える重要なピースなのです。だからこそ、ドラマやアニメで描かれるたびに“可愛すぎる”と話題になり、ファンの心を掴んで離さないのだと私は思います。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

ドラマ版『しゃばけ』における鳴家の描写

2007年フジテレビ版での登場とビジュアル表現

『しゃばけ』は2007年11月24日にフジテレビ系でスペシャルドラマとして放送されました。若だんなを演じたのは手越祐也さん、仁吉役を谷原章介さん、佐助役を高杉亘さんが務め、豪華キャストによる時代ファンタジーとして話題を呼びました。この映像化の中で注目されたのが「鳴家(やなり)」の描写です。

原作や新潮社公式の設定では鳴家は“数寸の小鬼”で恐ろしい顔つきをしているとされますが、ドラマ版では視覚的な怖さよりも“かわいらしさ”が前面に押し出されました。袖に潜り込む鳴家がCGや小道具で表現され、その存在感はリアルな妖怪というよりもファンタジーを盛り上げる可愛い要素として機能していました。これにより、初めて『しゃばけ』に触れる視聴者でも親しみやすい印象を受けたのです。

一方、ドラマ版では限られた映像技術の中でどこまで鳴家を“生きた妖怪”として描くかが課題でした。ファンの感想ブログにも「CGに違和感はあったが可愛さで許せる」「原作の怖さよりも映像化の安心感が勝った」といった声が残されています。つまり、2007年版の鳴家は“かわいいマスコット的存在”として物語の空気を和らげる役割を担っていたと言えるでしょう。

翌2008年の続編ドラマ『うそうそ』でも鳴家は登場し、再び若だんなを支える存在として描かれました。ここでもやはり鳴家の恐ろしさはほとんど影を潜め、ファンにとっては「事件の合間に癒しを与えるキャラクター」としてのイメージが定着していきました。原作設定の“こわい小鬼”と、ドラマでの“可愛い妖怪”の差異は、映像化の宿命でもあり魅力のひとつだったのです。

私はこのドラマ版の鳴家を観て「原作とのギャップが逆に作品を広げている」と感じました。もし原作通りに恐ろしい顔をリアルに映像化していたら、視聴者にとってはむしろ距離を感じたかもしれません。ドラマではあえて可愛い方向へと振ることで、鳴家が“視聴者の入り口”になった。これは実写ならではの巧みな演出だと思います。

実写化で変化した鳴家の印象とファンの受け止め方

実写ドラマ版『しゃばけ』における鳴家の描写は、ファンの間でさまざまな意見を呼びました。原作を愛読している層からは「怖さが薄れてしまった」という感想もありましたが、多くの視聴者にとっては「鳴家が可愛いからこそドラマに親しめた」という肯定的な評価が目立ちました。特に手越祐也さん演じる若だんなとの掛け合いの中で鳴家が登場するシーンは、“事件の緊張感を和らげる癒し”として高く評価されています。

ブログやまとめサイトでも「袖から顔を出す鳴家が印象的」「あの可愛さがなかったらドラマが重苦しくなっていた」という記述が多く見られました。これはまさに、原作の恐ろしい顔つきという要素が削ぎ落とされることで、鳴家が“かわいい象徴”へとシフトした証といえるでしょう。視覚的にファンタジーの緩和役を果たすことで、ドラマ版『しゃばけ』は幅広い層に受け入れられたのです。

一方で、ドラマをきっかけに原作を手に取ったファンの中には「原作の鳴家は意外と怖い」「かわいいだけじゃない奥深さがある」と驚く声もありました。このギャップ体験は、ドラマ版と原作の両方を楽しむファンにとって大きな魅力となり、作品世界への没入感を強める要因となりました。

また、実写化における鳴家の存在は、若だんなのキャラクター性を補強する役割も果たしました。病弱でか弱い若だんなのそばに、袖の中から小さな妖怪が顔を出す──そのビジュアルは彼の脆さを際立たせると同時に、守られている安心感を強調します。鳴家が画面に登場するだけで、若だんなの弱さと優しさが一層際立つのです。

こうした背景から考えると、実写ドラマ版における鳴家は「視聴者の感情を支える象徴」だったのではないでしょうか。怖さをやわらげ、事件の重さを軽くし、若だんなの存在をより愛すべきものにする。可愛すぎると話題になった理由は、単なるデザインだけでなく、物語全体に与えた“癒しの役割”にあるのだと私は感じます。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

アニメ版『しゃばけ』での鳴家:声優と可愛さの爆発

アニメ公式設定とキャストによる表現の妙

2025年10月からフジテレビ系列で放送が始まるTVアニメ『しゃばけ』は、放送前から大きな注目を集めています。特に「鳴家(やなり)」の描写に関しては、ファンの期待が集中しています。新潮社やアニメ公式サイトでは、鳴家を「数寸ほどの小鬼」「きゅわきゅわと鳴き、長崎屋に住みついている妖怪」と改めて紹介しており、原作や過去のドラマ版と同じ設定を引き継いでいることが確認できます。

アニメ版で鳴家の声を担当するのは、松永あかねさん、和久野愛佳さん、田中貴子さんという実力派の声優陣です。小さな体で“きゅわきゅわ”と鳴くキャラクターに複数の声をあてることで、群れとしての可愛らしさやにぎやかさが強調される仕組みになっています。これは原作の「たくさんの鳴家が一斉に鳴き出す」という描写を、アニメで立体的に表現するうえで非常に効果的です。

また、アニメ化にあたり公開された本PV第1弾・第2弾でも鳴家が登場し、その姿と声が一気に話題となりました。SNSでは「声が想像以上にかわいい」「袖に潜る鳴家の動きがアニメで映える」といった感想が相次ぎ、放送前から“鳴家のかわいさ爆発”というフレーズが拡散されています。まさに鳴家が『しゃばけ』アニメ版の人気を牽引するキャラクターとして期待されているのです。

原作小説やドラマで描かれてきた鳴家は、“恐ろしい顔つきなのにかわいい”という二面性を持っていましたが、アニメでは特に「かわいさ」の部分にスポットが当てられています。これは近年のアニメ市場における“マスコットキャラ需要”にも合致しており、鳴家がファンの心を一層掴むための演出であると考えられます。

私がPVを見た印象としても、鳴家はまるで画面から飛び出すような存在感を放っていました。鳴き声のリズム、ちょこまかとした動き、それがすべて「長崎屋に生きている妖怪」としてのリアリティを生んでいる。これこそがアニメならではの表現であり、鳴家というキャラクターの“真価”が最大限に引き出される瞬間なのだと思います。

SNSで話題の「鳴家かわいすぎ」トレンドを追う

放送前からSNSを賑わせているのが「鳴家が可愛すぎる」という感想です。公式X(旧Twitter)アカウントがPVやキービジュアルを投稿するたびに、リプライや引用投稿には「きゅわきゅわかわいい」「癒される」「袖から顔を出すシーンを早く見たい」といったコメントが殺到しました。さらに、ファンアートやグッズ購入報告が拡散され、鳴家はアニメ放送前にすでに“トレンドキャラクター”となっています。

新潮社公式ショップでも鳴家をモチーフにしたアクリルチャームや大福型グッズが販売され、その紹介記事では「鳴家たちがひたすら可愛らしい」と強調されていました。こうした公式とファンの熱量が相互に作用し、“鳴家=可愛い”というイメージがさらに強固なものになっているのです。

また、レビュー系ブログでは「アニメ版の鳴家は原作以上に親しみやすく描かれるのでは」という予想も見られます。かわいい鳴家が画面に出ることで、江戸を舞台にした物語のシリアスさとバランスをとる──その役割はドラマ版以上に重要になるかもしれません。特に推理劇としての『しゃばけ』では、事件の緊張感を鳴家の愛嬌が和らげることが期待されています。

こうしたファンの声を拾ってみると、鳴家の“可愛すぎる”という印象は単なるデザインの問題ではなく、「物語の空気を変える力」への評価だと分かります。若だんなが事件に苦悩する場面で袖からひょっこり顔を出す鳴家──それだけで視聴者の心は癒され、物語に引き込まれる。だからこそSNSでは「鳴家が見たいからアニメを観る」という声まで生まれているのです。

私自身もSNSで流れる「鳴家かわいすぎ」トレンドを追っていて感じたのは、鳴家がもはや“脇役”ではないということ。原作からのファンはもちろん、アニメから初めて触れる視聴者にとっても、鳴家は『しゃばけ』を象徴する存在になりつつあります。正体は小鬼、役割は推理のサポート──しかしアニメにおいては、それ以上に「ファンを惹きつける中心」として描かれるのではないでしょうか。

結論として、アニメ版『しゃばけ』における鳴家は「声優によって命を吹き込まれた可愛すぎる存在」であり、SNSを通じて広がるファンの共感を背負うキャラクターです。その可愛さは物語の緊張感を和らげ、江戸の世界をより身近に感じさせてくれる。まさに、アニメ版『しゃばけ』の成功を担う大きな要因が鳴家なのだと私は確信しています。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

鳴家の魅力をもっと楽しむために

原作小説でしか読めない鳴家エピソード

『しゃばけ』シリーズの原作小説を読み返してみると、アニメやドラマだけでは見えてこない鳴家(やなり)の細やかな描写に出会うことができます。例えば新潮文庫版の巻末やエピソードの合間で描かれる鳴家たちは、事件の緊張感とは無縁に若だんなの袖に潜り込んで菓子をねだる姿が愛らしく、ファンの心をつかんで離しません。特に「きゅわきゅわ」と鳴くシーンは、単にかわいいだけでなく、若だんなの体調や気持ちを映す“心のバロメーター”のようにも読めます。

原作には「鳴家が長崎屋以外の家にも住みつく」という設定も登場します。つまり鳴家は長崎屋専属の妖ではなく、江戸の暮らしに潜む“普遍的な存在”として描かれているのです。この設定はドラマやアニメでは軽く触れられる程度ですが、小説では人々の暮らしと妖怪の境界を曖昧にする大きな意味を持っています。だからこそ、鳴家を知ることで『しゃばけ』という作品のテーマである「人と妖の共生」をより深く理解できるのです。

また、原作を通して読むと「鳴家は事件解決のカギを握る場面が意外に多い」ということに気づきます。彼らが見聞きしたことを若だんなに伝えることで物語が動き出す──そうした仕掛けが随所にあり、可愛いだけの存在ではないことが実感できます。読者の中には「袖の中に潜む鳴家は、実は若だんなの弱さを補うためにいるのでは?」という解釈をする人も少なくありません。

私は、原作でしか描かれない“何気ない日常の鳴家”こそが彼らの真骨頂だと思います。事件に直接関わらない場面でも、若だんなの枕元で丸まって眠る描写や、菓子を奪い合ってきゅわきゅわと騒ぐ姿は、シリーズの空気をふんわりと和らげています。アニメやドラマの派手さに隠れがちですが、こうしたエピソードこそ『しゃばけ』を長く愛される物語にしている要素なのです。

結局のところ、鳴家の魅力を深く知りたいなら、やはり原作を手に取るしかありません。アニメやドラマでは描ききれない“袖の中の小さな日常”に触れると、鳴家がなぜここまで愛されるのか、その理由が腑に落ちるはずです。

グッズやコラボで広がる「鳴家ファンカルチャー」

鳴家は原作・ドラマ・アニメだけでなく、ファングッズやコラボ企画を通じて“可愛すぎる存在”として浸透しています。新潮社公式ショップでは、鳴家をモチーフにした連結アクリルチャームや大福をイメージしたグッズが販売され、「鳴家たちがひたすら可愛らしい」と紹介されました。このグッズ展開がSNSで話題を呼び、ファンの間では「鳴家を持ち歩けるのが嬉しい」「日常に鳴家がいる感じがする」といった感想が溢れています。

さらに、アニメ放送に合わせてコラボカフェやイベントが展開される可能性も示唆されており、鳴家の人気は単なるキャラクターの枠を超えつつあります。特に「きゅわきゅわ」という独特の鳴き声は、グッズやイベントのキャッチコピーとしても映えるため、ファンカルチャーを象徴するキーワードになっています。

ファンブログやまとめサイトを読むと、「鳴家グッズを集めるのが趣味になった」「アニメを観てから急に鳴家が欲しくなった」という声が多数見られます。鳴家はストーリーを彩る妖怪であると同時に、現実世界でファンを繋ぐアイコンとしての役割を果たしているのです。

興味深いのは、鳴家が“原作では恐ろしい顔の小鬼”と説明されているのに、グッズでは圧倒的に“かわいい”デザインに寄せられていること。これはファンにとっての鳴家像が「恐ろしい妖怪」ではなく「癒しの存在」へとシフトしていることを示しています。つまり、鳴家は公式設定とファンの受容によって多層的に存在しているキャラクターなのです。

私はこうした現象を見て「鳴家は現代における妖怪の再解釈」だと感じます。江戸の人々にとって妖怪は日常と隣り合わせの存在でしたが、現代では鳴家がグッズやイベントを通じて“日常の癒し”として受け入れられている。まさに『しゃばけ』が時代を超えて生き続ける理由のひとつが、この鳴家のファンカルチャーにあるのではないでしょうか。

結論として、鳴家をもっと楽しむためには、原作小説の奥深い描写に触れること、そして現実世界で展開されるグッズやイベントを追いかけること。その両輪があって初めて、鳴家というキャラクターの真の魅力が見えてくるのです。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

FAQ

鳴家はどの巻から登場するの?

『しゃばけ』シリーズにおいて鳴家(やなり)は、第一作目『しゃばけ』(新潮文庫)からすでに登場しています。物語の冒頭から若だんなの袖に潜り込み、きゅわきゅわと鳴き声を上げる小鬼として描かれ、シリーズ全体を通して“長崎屋に住みつく妖怪”としての役割を担っています。つまり、シリーズを最初から読むことで鳴家の成り立ちや立ち位置を自然に理解できるのです。

原作を読み進めると、鳴家は単にかわいい存在ではなく、事件の背景に関わる場面や若だんなを助ける場面でも登場します。例えば第2作『ぬしさまへ』や続編『ねこのばば』でも鳴家が描かれ、読者にとって“おなじみのキャラクター”となっています。アニメやドラマで初めて鳴家を知った人でも、原作第一巻から触れることでより深く楽しむことができるでしょう。

私はシリーズを読み返していると、鳴家がどの巻に出てくるかを意識するというより、「いつもそばにいる存在」として物語の背景に溶け込んでいると感じます。それだけ、鳴家は『しゃばけ』という物語に欠かせない根幹キャラクターなのです。

鳴家の声を担当している声優は誰?

2025年10月より放送が開始されるTVアニメ『しゃばけ』では、鳴家の声を松永あかねさん、和久野愛佳さん、田中貴子さんの3名が担当すると発表されました。小さな妖怪である鳴家が多数登場するため、複数の声優を起用して“群れ”としての存在感やにぎやかさを表現しているのが特徴です。アニメ公式PVでも、彼らが一斉にきゅわきゅわと鳴くシーンが話題を呼び、「想像以上にかわいい」「癒される」とSNSで盛り上がりました。

ドラマ版(2007年フジテレビ)では、鳴家は主にCGや小道具で表現されており、声優の配役はありませんでした。そのため、声を伴った“生きた鳴家”が公式に描かれるのはアニメ版が初めて。声優陣が吹き込む愛らしい声が、鳴家のキャラクター性を大きく広げているのです。

私は、アニメ版で声が加わったことによって鳴家が単なるビジュアル的存在から“息づく妖怪”へと進化したと感じました。声優による多層的な表現が、鳴家の可愛さを何倍にも増幅させているのです。

ドラマ版とアニメ版で鳴家の違いはある?

はい、大きな違いがあります。まず2007年のフジテレビスペシャルドラマ版『しゃばけ』では、鳴家はCGと小道具で表現されており、恐ろしい顔つきという原作設定よりも“かわいらしさ”に振ったビジュアルで描かれました。視聴者の感想ブログには「原作より安心できる」「かわいい小鬼が癒しになっていた」といった声が目立ちます。つまりドラマ版は、鳴家を“親しみやすいマスコット”として描く方向性を選んでいたのです。

一方、2025年のアニメ版『しゃばけ』では、原作の「数寸の小鬼」「きゅわきゅわ鳴く」「袖に潜り込む」という公式設定を忠実に反映しつつ、声優陣による演技で可愛さを最大化しています。SNS上では「ドラマ版よりもアニメ版の鳴家の方が原作に近い」「鳴き声がついたことで鳴家が本当に生きているみたい」といった感想が相次いでいます。

つまり、ドラマ版は“可愛いビジュアルの鳴家”、アニメ版は“声と動きで生きた鳴家”。両者には方向性の違いがありますが、いずれも鳴家を「可愛すぎる」と感じさせる演出を選んでいるのです。私はこの二つの鳴家を見比べることで、作品が持つ“妖怪の曖昧さ”と“映像化の自由さ”を強く実感しました。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

shinchosha.co.jp

shinchosha.co.jp

shabake-official.com

aniplex.co.jp

tnc.ne.jp

fujitv.co.jp

thetv.jp

wikipedia.org

note.com

x.com

- 『しゃばけ』に登場する鳴家の正体は「数寸の小鬼」であり、きゅわきゅわと鳴きながら若だんなを支える存在であることがわかった

- 原作小説では恐ろしい顔と無邪気なかわいさの二面性が描かれ、袖に潜る仕草やお菓子好きなど細やかな魅力が表現されている

- ドラマ版『しゃばけ』ではCG表現で“かわいさ”が強調され、アニメ版では声優によって命を吹き込まれた“可愛すぎる鳴家”が話題になっている

- SNSやグッズ展開を通じて鳴家はファンカルチャーの中心となり、「癒し」と「推理のサポート役」という両面性が評価されている

- 鳴家を知ることで『しゃばけ』が持つ“人と妖の共生”というテーマや物語の奥行きがより深く楽しめることに気づかされた

コメント