江戸の街角にひそむ「あやかし」たちと、人の情けが交差する──。そんな独特の温度をもつ小説シリーズが『しゃばけ』です。作者・畠中恵が描き出す世界は、ただの妖怪譚でも、単なるミステリーでもありません。病弱な若だんなと妖たちが紡ぐ日常と事件は、読む人の心を不思議とあたためてくれるのです。

シリーズ累計は1000万部を突破し、2025年10月からはフジテレビ「ノイタミナ」でTVアニメ放送がスタート。今あらためて注目を集めている『しゃばけ』ですが、その魅力の源泉はどこにあるのでしょうか。

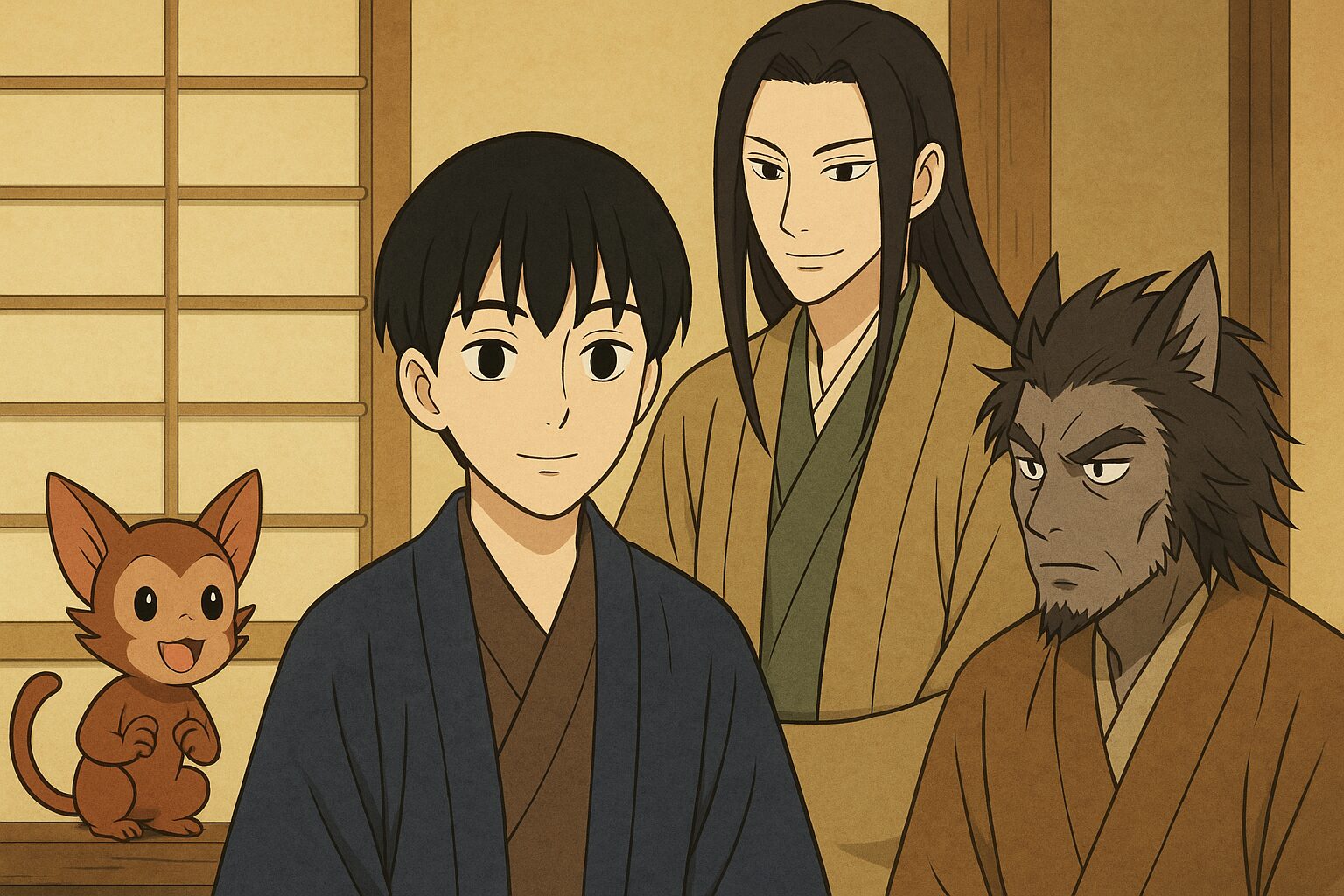

今回は、畠中恵の生み出す世界観を軸に、代表的な登場キャラクター「やなり」「仁吉」にスポットを当て、物語の奥行きを探っていきます。公式の情報だけでなく、読者やファンの声に宿る“解釈”も交えながら、作品をもっと深く味わう手がかりをお届けします。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

しゃばけシリーズとは?畠中恵が描く江戸×あやかしの物語

累計1000万部突破、受賞歴に裏付けられた人気シリーズ

『しゃばけ』シリーズは、2001年に畠中恵が第13回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞したことで誕生しました。以来、新潮社から刊行され続け、2025年にはついに累計発行部数1000万部を突破。その数字は、単なる人気を超えて、長年にわたって読者に愛されてきた証しだと感じます。

畠中恵という作家は、もともと絵本や児童文学の世界にも近しい感性を持つ人です。その筆から紡がれる物語は、重厚な歴史小説というよりも、どこか柔らかで、読んでいて胸に灯りがともるような手触りがある。だからこそ、江戸という伝統的な舞台と、妖(あやかし)たちの幻想的な存在が、不思議と読者の身近な日常にすっと溶け込んでくるのです。

受賞歴もまたシリーズの信頼性を高めています。2016年には第1回吉川英治文庫賞を『しゃばけ』シリーズが受賞。文学界からも評価されたこの出来事は、娯楽作品としての読みやすさと、文学作品としての奥行きを兼ね備えた稀有なシリーズであることを証明しているといえるでしょう。

そして2025年秋、フジテレビ「ノイタミナ」枠でのアニメ化。新潮社やアニプレックスが公式に発表したこのニュースは、長く親しまれてきた『しゃばけ』が新しい世代に届く瞬間を告げています。累計1000万部突破という節目と、初の本格的なTVアニメ化。この二つの大きな出来事が重なる年は、間違いなく『しゃばけ』にとって特別な時間なのです。

シリーズの魅力は「数字」や「受賞」にとどまりません。読者一人ひとりの心に寄り添い、妖と人間の間で生まれる情の揺らぎを描いてきた物語がある。その物語に、累計部数や受賞歴という実績が積み重なったからこそ、今こうして改めて注目されているのだと、私は強く感じます。

江戸情緒と妖怪ミステリーが織りなす独自の世界観

『しゃばけ』の舞台は、江戸日本橋の大店「長崎屋」。病弱な若だんな・一太郎が、妖たちに守られながらも事件に巻き込まれ、推理を繰り広げる物語です。この設定だけを聞くと、いわゆる妖怪小説や時代推理小説に思えるかもしれません。しかし実際にページを開くと、その印象は驚くほど変わります。

畠中恵の筆は、江戸の町並みや暮らしを細やかに描きながら、その風景の隅々に妖(あやかし)を息づかせます。仁吉や佐助、やなり、屏風のぞきといった妖たちは、単なる怪異ではなく、一太郎の生活の一部としてそこに在る。事件解決のために力を貸す存在であると同時に、家族であり、友人であり、心を支える存在なのです。

この構造が生むのは、ただの怪奇譚ではなく「人情推理帖」と呼ばれる独自の世界観。人の弱さや哀しみを妖が浮き彫りにし、その一方で妖の存在が人を優しく包む。事件は恐ろしいものではあるけれど、その結末に温かみが残る──それが『しゃばけ』の特徴だと私は考えます。

さらに、畠中恵は物語のトーンを自在に操ります。時に「しんみり」と胸を打ち、時に「ほんわか」と笑わせ、また「どきどき」とハラハラさせながら「わくわく」と希望を描く。この四拍子が江戸の情緒と組み合わさることで、『しゃばけ』にしかない読み味が生まれるのです。

だからこそ、『しゃばけ』を読むと不思議な体験をする。妖怪ミステリーを読んでいるのに、最後には人間の優しさに触れて胸が温かくなる。そんな世界観を描ける作家は、畠中恵以外にそう多くはないと断言できます。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

しゃばけの登場人物とキャラ相関図

病弱だが優しすぎる「若だんな」一太郎の存在感

『しゃばけ』シリーズの中心人物は、長崎屋の若だんな・一太郎です。江戸でも有数の大店を切り盛りする家に生まれながら、彼はとにかく病弱。ふつうなら家に閉じこもりがちになってしまうような体質なのに、不思議とその心は開かれているのです。妖たちと自然に心を通わせられるのも、この一太郎の持つ“人の弱さ”と“人の優しさ”が同居しているからだと思います。

一太郎は事件に巻き込まれると、体調を崩しながらも知恵と観察眼で謎を解き明かしていきます。その姿には「病弱だからこそ見えてしまうもの」があります。彼の推理は鋭さというよりも、人の情や心のひだに寄り添うような解き方で、読者をハッとさせるのです。累計1000万部を超えた人気の背景には、この“弱さを強さに変える”若だんなの在り方があるのだと感じます。

ファンの感想ブログや読者レビューでも、一太郎の「守られているはずなのに誰よりも人を守ろうとする姿」に心を打たれる声が多数見られます。妖たちに守られる病弱な若だんなは、一見すると無力ですが、実際には人を惹きつけ、物語を動かす中心的な存在。だからこそ、一太郎なしに『しゃばけ』の世界は語れないのです。

2025年のアニメ化に向けても、一太郎のキャラクターがどのように描かれるのかは大きな注目点。畠中恵の小説で描かれる繊細な感情の揺らぎが映像化でどう再現されるのか、これはファンなら誰もが気になっているポイントでしょう。

若だんなというキャラクターは、江戸を舞台にしながら現代の読者にも響く「心のあり方」を象徴している。弱さと優しさを武器に事件を解決する姿は、時代を超えて愛される理由だと思います。

長崎屋を支える妖たち──佐助や屏風のぞきとの関係

若だんな一太郎を支えるのは、個性豊かな妖たちです。長崎屋の手代として働く佐助は、実は犬神。冷静沈着で武芸にも秀で、若だんなの身を守る“影”のような存在です。一方、屏風のぞきは、その名の通り屏風の中に住み、ひょっこり顔を出す風変わりな妖。飄々としたキャラクターで物語にユーモアを添えながらも、時に核心を突く発言で事件解決を助けます。

仁吉(白沢)ややなりといった主要妖怪はもちろんですが、佐助や屏風のぞきもまた、長崎屋の空気を形作る重要な柱です。特に佐助と仁吉の対比は興味深い。仁吉は知恵と美貌で人を導く存在、佐助は実行力と忠誠心で若だんなを守る存在。この二人がいるからこそ、一太郎は安心して事件に立ち向かえるのです。

キャラクター相関図を見ていると、まるで一家族のように妖と人間が結びついていることが分かります。やなりが家の中を走り回り、屏風のぞきが飄々と茶々を入れ、佐助と仁吉が兄のように若だんなを支える。その構図は「妖怪小説」というより、まさに“あやかし大家族”の物語です。

ファンブログやまとめサイトでは、屏風のぞきのセリフに「物語の核心をさりげなく提示していることが多い」と指摘する声もあり、彼が単なるお笑い役ではなく、世界観を支える知恵の担い手でもあることが語られています。こうした読者の視点を取り入れると、キャラクターたちの存在が一層立体的に浮かび上がります。

長崎屋の面々は、事件を解くためのパーツ以上に、一太郎を生かすための「居場所」を象徴している。病弱な若だんなにとって、彼らは家族であり守護者であり、かけがえのない伴走者。その関係性があるからこそ、『しゃばけ』は江戸人情と妖怪奇譚を両立させた独自の物語になっているのだと強く感じます。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

キャラクター「やなり」の魅力とは?

小さな体に宿る存在感、鳴き声「きゅわきゅわ」の意味

『しゃばけ』シリーズの中でも特に印象的なのが、妖「やなり(鳴家)」です。公式キャラクター紹介によると、身の丈わずか数寸という小鬼のような姿をしており、家の中を駆け回っては「きゅわきゅわ」と不思議な鳴き声を響かせます。実際、江戸の家屋で聞こえる“軋む音”を妖怪として表現したのが、このやなりの正体だとされています。

彼らはただのマスコットではありません。若だんな一太郎と甘い菓子が大好きで、事件解決の場面でもひょっこり顔を出し、時には重要な手がかりを提示する存在。小さな体で家を賑やかすその姿は、長崎屋にとって欠かせない日常の一部なのです。累計1000万部を突破したシリーズのなかで、やなりは“ちょっとした脇役”でありながらも、確実にファンの心を掴んでいます。

面白いのは、この「きゅわきゅわ」という鳴き声のニュアンス。ファンブログや考察サイトでは「木が軋む音を擬音化したもの」「妖たちの小さな囁き声を言葉にしたもの」など解釈が分かれており、そのあいまいさがむしろやなりの可愛らしさと奥行きを生んでいるのです。妖でありながら、身近で親しみやすいキャラクターとして描かれることで、『しゃばけ』の世界観が一層広がります。

畠中恵が描く妖は、恐ろしい存在ではなく、人間の生活に寄り添う存在です。やなりはその象徴であり、「妖怪=怖い」という固定観念を軽やかに裏切ってくれる。まるで家の守り神のように、若だんなと読者を見守るやなりの存在感は、江戸の人情ミステリーに柔らかい光を添えています。

小さな妖が持つ“居心地の良さ”こそが、しゃばけシリーズの魅力の核のひとつ。やなりの「きゅわきゅわ」は、事件の緊張をほぐし、読者の心に余白を与えてくれる声なのです。

ファンが語る“かわいさ”と“事件の名アシスト”

やなりは公式設定上、長崎屋の中を好き勝手に動き回る小鬼ですが、ファンの間では「癒し系キャラ」として圧倒的に人気があります。小さな体で「きゅわきゅわ」と鳴きながら駆ける姿は、シリアスな事件に巻き込まれる物語の中でひとときのやすらぎを与えてくれるのです。

ブログやSNSの感想を読むと、「やなりが登場するとページが一気に和む」「事件のシリアスさと甘いお菓子をねだるかわいさの対比が最高」といった声が目立ちます。公式のキャラクター説明では“菓子好き”としか書かれていませんが、読者はそこに“日常の温かさ”や“家庭的な愛らしさ”を重ねているのです。

また、やなりはただ可愛いだけではありません。事件解決の場面で、若だんなや仁吉、佐助が気づけない視点を示したり、偶然の行動が重要なきっかけとなったりすることも多い。小さな存在でありながら、物語の進行に大きな影響を与える“隠れたキーパーソン”なのです。

「やなりがいなければ事件は解決しなかったのでは?」という読者の考察も少なくなく、ファンの間では“名アシスト妖”として認識されています。これは、妖を単なる奇怪な存在ではなく、人と共に生きるパートナーとして描く畠中恵の作家性をよく示しています。

アニメ化にあたり、やなりの鳴き声「きゅわきゅわ」がどのように演出されるのかは大きな注目ポイント。原作を読み込んだファンにとって、その響きが“かわいさ”と“事件解決の影の立役者”の両面をどう表現するか、期待が膨らむばかりです。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

キャラクター「仁吉」とは何者か?

美貌の手代、その正体は妖「白沢」

『しゃばけ』シリーズを語る上で欠かせない存在が、長崎屋の手代・仁吉です。切れ長の目をもつ端正な顔立ちで、江戸の町娘たちから憧れの的になっているという設定は、読んでいても鮮やかに情景が浮かびます。しかし、彼の正体はただの人間ではありません。公式キャラクター紹介に明記されている通り、仁吉は万物の知識を備えた妖「白沢(はくたく)」なのです。

白沢は中国の古代伝承に登場する霊獣で、病や災厄を防ぐ知恵を持つとされる存在。その知識が転じて、作中の仁吉は薬の調合に長け、一太郎の病弱な体を支える役割を果たしています。まさに“知の象徴”であり、彼がいなければ若だんなの命は何度も危うくなっていたでしょう。

興味深いのは、仁吉が妖でありながらも「人間社会の中で完璧に振る舞える」という点です。手代としての立ち居振る舞いは隙がなく、表向きは理知的で冷静。しかし、その内には若だんなを想う強い情が秘められている。だからこそ彼は、江戸の人々から尊敬を集め、同時に妖としての威厳も失わないのです。

ファンサイトや感想ブログでも「仁吉の人間離れした知恵と美貌に惹かれる」「白沢という伝承を背景にしたキャラ造形が秀逸」といった声が目立ちます。単なるイケメンキャラではなく、伝承に根差した説得力があるからこそ、多くの読者を魅了しているのでしょう。

仁吉という存在は、『しゃばけ』における妖たちの位置づけを象徴しているともいえます。恐怖の対象ではなく、むしろ人間の弱さを支え、未来へと導く知恵の持ち主。畠中恵が描く妖の在り方を体現するキャラクターなのです。

読者が惹かれる“知恵と優しさ”のバランス

仁吉が特別なのは、その「知」と「優しさ」のバランスにあります。彼は白沢として膨大な知識を持ちながら、それを振りかざすことはありません。常に若だんな一太郎の側に寄り添い、病を癒し、事件に巻き込まれれば冷静に状況を整理する。理知的でありながら、相手を思いやる柔らかさを持つのです。

例えば薬の調合ひとつとっても、仁吉はただ効能を伝えるのではなく、一太郎が無理をしないよう気遣いながら差し出す。その描写からは、知識の裏にある優しさがにじみ出ています。ファンレビューでも「仁吉は母性的な安心感を与えてくれる」という感想が散見され、彼が“理知の象徴”を超えて“癒しの存在”でもあることが分かります。

一方で、佐助という犬神と並ぶことで仁吉の個性はより際立ちます。佐助が力と忠誠で若だんなを守る“影”だとすれば、仁吉は知恵と包容力で導く“光”。二人が並び立つことで、一太郎は心身ともに守られる。仁吉と佐助の関係性は、物語の構造を理解するうえで重要な要素です。

また、SNSやまとめサイトでは「仁吉の美貌に惹かれつつも、彼の人間味ある優しさに救われる」といった読者の声が数多く見られます。表面的な美しさだけでなく、その内側にある温かさが、仁吉を単なる“完璧キャラ”ではなく“愛されるキャラ”にしているのです。

2025年のアニメ化では、仁吉の知恵と優しさがどのように演じられるのかが最大の見どころのひとつになるでしょう。白沢としての知的な側面と、若だんなを支える温かさ。その二面性が映像化されるとき、仁吉の魅力はさらに広がり、ファンにとって忘れられない存在となるはずです。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

しゃばけシリーズをより楽しむために

読む順番・外伝の楽しみ方・アニメとの違い

『しゃばけ』シリーズは、2001年刊行の第1作『しゃばけ』から始まり、現在までに数多くの続編や短編集、外伝が刊行されています。累計発行部数1000万部を突破した人気の背景には、長く愛され続ける作品構造と、読者が自分のペースで世界に浸れる「読みやすさ」があります。しかし、巻数が多いゆえに「どの順番で読むのがいいの?」という疑問を持つ人も多いはず。

基本的には刊行順に読むのが最も自然で、若だんな・一太郎や仁吉、佐助、やなりといった登場人物の関係性や成長を追いやすいです。一方で短編集や外伝は、単発のエピソードとしても楽しめる構造になっています。例えば『ぬしさまへ』『うそうそ』『おまけのこ』などは、事件性の濃い話から、妖との心温まる日常まで幅広く収録されており、どの巻からでも入れる“間口の広さ”が魅力です。

2025年10月から始まるアニメ版『しゃばけ』(フジテレビ・ノイタミナ枠/アニプレックス制作)は、原作の雰囲気を活かしつつも映像ならではの演出が加わることが期待されています。特に、やなりの「きゅわきゅわ」という鳴き声や、仁吉が白沢として見せる知恵と美貌の表現など、文字だけでは伝わりきらなかった魅力が視覚化・聴覚化されるでしょう。

ただし、ファンの間では「アニメで描かれるのはあくまで入り口にすぎない」という声も多くあります。小説には、事件の結末やキャラクターの行動の“余白”に、畠中恵独特の温もりや余韻が散りばめられています。だからこそ、アニメで作品に触れた人は、ぜひ原作を手に取り、その奥行きを味わってほしいのです。

読む順番に悩んだら、まずは第1作『しゃばけ』を。そこから刊行順に進むのもよし、気になる外伝を拾うのもよし。アニメと小説を行き来することで、江戸の世界と妖たちの息遣いがより濃密に感じられるはずです。

原作ならではの“行間”と“巻末コメント”を味わう価値

『しゃばけ』シリーズを語るうえで忘れてはならないのが、原作小説にしか存在しない“行間の豊かさ”です。畠中恵の筆致は、派手な事件のトリックよりも、人の心が揺れる瞬間を丁寧に描くことに力点が置かれています。そのため、短い会話やわずかな仕草から、登場人物の感情を読者が想像する余地が広がっているのです。

また、新潮社から刊行される単行本や文庫には、巻末に作者コメントや編集後記のような“小さな声”が添えられていることがあります。これがファンにとっては大きな楽しみのひとつ。公式サイトでは触れられない舞台裏や、キャラクターの裏設定に関するさりげない言及が見られることもあり、読んだ人だけが得られる特典のような感覚があります。

ファンブログでも「巻末コメントを読んで初めて作品全体のテーマが腑に落ちた」といった声があり、読者にとって“裏口から物語を覗く”ような感覚が共有されています。こうした小さな発見が、『しゃばけ』を原作で読む最大の醍醐味だといえるでしょう。

アニメ版や実写ドラマ版、舞台化などのメディアミックスは、それぞれに魅力があります。しかし、最終的に行間や巻末の余韻に触れられるのは本だけ。累計1000万部を支えてきた読者たちは、その事実をよく知っています。だからこそ、アニメ化のタイミングで初めて『しゃばけ』に触れる人には、ぜひ“原作ならではの温度”を体感してほしいのです。

妖と人間の優しい共存、江戸の情緒、そして読後に残る余韻。これらは紙のページをめくった時にこそ感じられる贅沢。『しゃばけ』の世界観を本当の意味で味わいたいなら、やはり原作小説に手を伸ばすことが最も確かな道だと私は思います。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

まとめと次の楽しみ方

なぜ今、しゃばけがアニメ化で再評価されるのか

2001年のデビュー作『しゃばけ』から始まった畠中恵のシリーズは、20年以上にわたり読者に愛され続けてきました。累計発行部数はついに1000万部を突破し、文学賞としては第1回吉川英治文庫賞も受賞。こうした実績が裏打ちするのは、『しゃばけ』が単なる娯楽小説ではなく、日本文学の中で確固たる地位を築いた作品であるという事実です。

そして2025年、フジテレビ「ノイタミナ」でのアニメ化が実現。アニプレックスと新潮社がタッグを組む形で公式発表されたこのニュースは、長年のファンにとっても待望の出来事でした。仁吉や佐助、やなりといった妖たちが映像として動き出し、一太郎の「病弱だけれど優しい」人柄が声と色彩で表現される。これまで文字と想像でしか味わえなかった世界が、視覚と聴覚を通じて広がるのです。

アニメ化が今だからこそ意味を持つのは、時代の空気にも関係していると思います。人と妖が共存し、人情が事件を解く鍵となる『しゃばけ』の物語は、冷たく効率だけが重視される現代社会において“忘れていたあたたかさ”を思い出させてくれる。再評価の波は、単なる懐古ではなく、現代に必要とされる物語だからこそ起こっているのだと感じます。

SNSでも「やなりの“きゅわきゅわ”をアニメで聴けるのが楽しみ」「仁吉の白沢としての知恵をどう表現するのか期待」といった声が数多く投稿されています。再評価の機運はファンの熱量によって支えられ、アニメ化を通じて新しい世代の読者へと確実に届いていくはずです。

だからこそ、今のタイミングで『しゃばけ』を知ることは幸運です。アニメと原作小説、どちらからでも入れる門が開かれた今こそ、作品の真価に触れる最高の機会だと言えるでしょう。

原作を手に取った人だけが出会える余韻とは

アニメやドラマといったメディアミックスは、『しゃばけ』の世界観を広げるために欠かせない存在です。しかし、それらを楽しんだあとで原作小説を読むと、まったく違う体験が待っています。畠中恵が紡ぐ文章には、キャラクターの一言やちょっとした描写の“行間”に、作者しか描けない温度がこめられているのです。

例えば、やなりが「きゅわきゅわ」と鳴く場面。映像では愛らしい効果音として描かれるでしょうが、小説で読むとそこには「家がきしむ音」「生活のリズム」「人と妖が一緒に暮らす気配」といった複数の意味が重なって感じられます。同じシーンでも文字の中にこそ余韻が宿るのです。

さらに、巻末の作者コメントや書き下ろしの“おまけページ”には、ファンにとってかけがえのない小さな発見があります。公式サイトでは語られないキャラクターの裏話や、物語のテーマに関する畠中恵の視線。それに触れられるのは原作を読んだ人だけの特権です。

ファンブログでも「アニメで惚れ込んで原作に戻ったら、涙するシーンが何倍も深く感じられた」という感想が多く見られます。やはり『しゃばけ』という作品の核は、紙のページをめくる時間にこそあるのでしょう。

アニメをきっかけに世界観に触れた人が、原作を読むことで初めて“本当の余韻”に出会う。そこには、仁吉や佐助の忠誠や優しさ、若だんな一太郎の病弱さを抱えた生き方、やなりの愛らしさが、文字の呼吸とともに生きているのです。余韻を味わいたい人は、ぜひ本を手にとってみてください。それが、『しゃばけ』の世界を心から楽しむ唯一の道だと私は思います。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

shinchosha.co.jp

shinchosha.co.jp

shabake-official.com

fujitv.co.jp

aniplex.co.jp

kodansha.co.jp

shinchosha.co.jp

bookbang.jp

prtimes.jp

prtimes.jp

x.com

- 『しゃばけ』シリーズは畠中恵が描く江戸×あやかし×人情の物語で、累計1000万部突破という大きな節目を迎えている

- 若だんな一太郎の病弱さと優しさが物語の核であり、仁吉や佐助、やなりといった妖たちが支える「家族のような関係性」が魅力

- やなりの「きゅわきゅわ」、仁吉の白沢としての知恵など、キャラクターに込められた意味が作品世界を豊かにしている

- 2025年10月放送のアニメ化は新たな入り口であり、原作の“行間”や“巻末コメント”を読むことでさらに深い余韻を味わえる

- 読者の解釈やファンの声を重ねることで、しゃばけの物語は“人を大事に思う気持ち”を現代に再び蘇らせてくれる

コメント