『かくりよの宿飯』に登場する薄荷坊。その名を聞くだけで、あの独特の風貌と、作家としてのユーモラスな佇まいが頭に浮かびますよね。でも「正体は何者なのか?」「四仙との関係は?」という疑問が、視聴者や読者の間で度々話題になってきました。

公式情報では入道坊主のあやかしであり、人気作家という立場が明かされています。しかし、四仙という上位存在の名前が出てくるたび、ファンの間では「もしかして薄荷坊も四仙なのでは?」という考察や噂が飛び交っているのです。この“ズレ”が生むモヤモヤこそが、物語の余白を広げている。

この記事では、一次情報とファン考察を織り交ぜながら、薄荷坊の正体、そして四仙が持つ役割を徹底的に整理していきます。読後には「今すぐ原作で確かめたい」と思わせるような、隠世の奥行きに触れていただけるはずです。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

薄荷坊の正体とは?入道坊主と作家という二つの顔

初登場と葵との出会い──料理が導いた縁

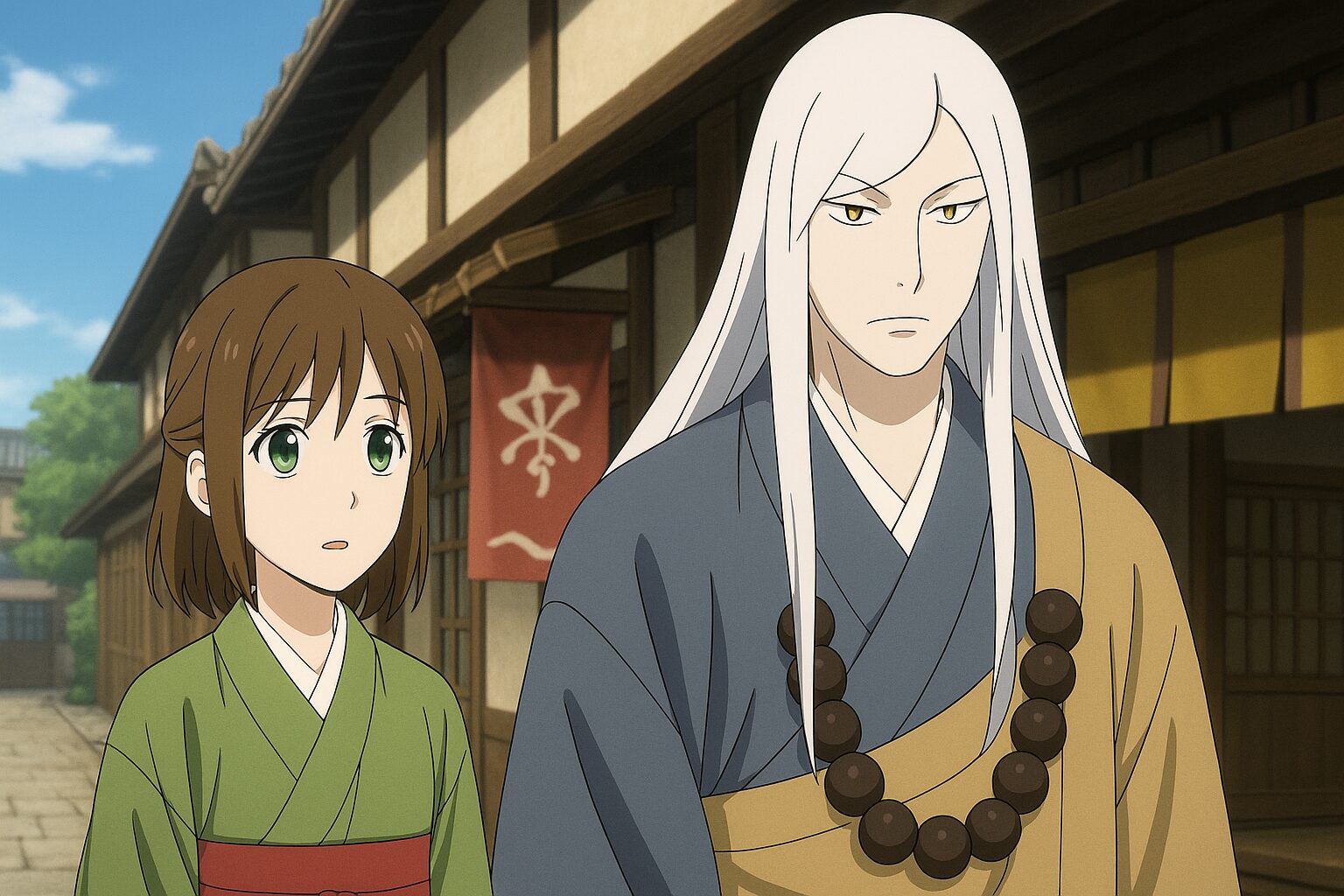

『かくりよの宿飯』において、薄荷坊の初登場はアニメ第7話。天神屋に滞在する葵と偶然出会い、料理を通じて印象的な交流を果たしました。薄荷坊は「入道坊主のあやかし」として描かれ、どっしりとした姿でありながら、どこか人間臭い悩みを抱える存在でもあります。正体が入道坊主であることは公式設定で明らかにされており、その外見のユーモラスさとギャップが、ファンの心を掴んで離しません。

物語の中で葵が振る舞った料理「豚しゃぶサラダ温玉のせ」は、薄荷坊の気持ちを解きほぐす大切な一皿でした。この料理シーンは、ただの食事描写にとどまらず、隠世に住むあやかしたちが抱える孤独や葛藤を映し出す鏡のようでもある。筆者自身、この場面で“料理は心をほどく鍵”だと強く感じました。だからこそ薄荷坊というキャラは、食と物語の接点に立つ特別な存在なのです。

葵との関わりをきっかけに、薄荷坊の「正体」が単なる入道坊主に留まらないことが示唆されます。彼の言葉の端々からは、長い年月を生きるあやかしならではの人生観がにじみ出ており、葵にとっては新しい世界への窓でもあった。初登場からして、彼が“物語の奥行きを示す役割”を担っていることが伝わってくるのです。

ここで面白いのは、ファンの中で「なぜ第7話という早い段階で薄荷坊を出したのか?」という議論がある点です。一部のブログでは「葵が天神屋に馴染む過程を象徴する存在」と解釈されており、別の考察では「のちに語られる四仙の存在への布石」と見る意見もあります。もちろん、公式設定では四仙と薄荷坊は明確に区別されていますが、こうした憶測が飛び交うのも『かくりよの宿飯』という作品の楽しみ方の一つでしょう。

正体が明かされてなお謎めいた雰囲気を漂わせる薄荷坊。葵の料理に心を動かされるその瞬間は、視聴者自身が“食を通して心が繋がる”体験を追体験しているようでもありました。私にとって、彼の登場は物語の中で“あやかしと人間の距離が縮まる瞬間”を象徴しているのです。

妖都新聞の人気作家としての側面と天神屋との深い関わり

薄荷坊のもう一つの顔――それは「妖都新聞にコラムを連載する人気作家」という側面です。入道坊主という見た目に反して、言葉を紡ぐ才覚を持ち、隠世で多くの読者に親しまれる存在。原稿執筆に行き詰まるたびに天神屋に滞在する姿は、締切に追われる人間の作家とまるで同じで、親近感を覚えずにはいられません。

面白いのは、彼のデビュー作の主人公のモデルが“大旦那”だと明かされている点。これは公式プロフィールでも触れられており、天神屋との縁がただの宿泊客に留まらない深いつながりであることを示しています。作家としての薄荷坊は、物語世界の“記録者”であると同時に、“天神屋の歴史を映す鏡”でもあるのです。

また、ファンの間では「薄荷坊のコラムが実は隠世社会の風刺になっているのでは?」という解釈も散見されます。公式では明言されていないものの、妖都新聞という存在が隠世の情報流通を担っている以上、彼の言葉が持つ影響力は決して小さくありません。入道坊主という正体を持ちながらも、彼が社会の一端を動かす存在だと考えると、その役割は想像以上に大きいのです。

天神屋に逗留する薄荷坊の姿は、ただの作家という枠を超え、葵や他のキャラクターに刺激を与える触媒のようにも見えます。料理と文学、二つの創造行為を媒介にして世界をつなげる彼の存在は、作品のテーマそのものを象徴しているように思えるのです。

筆者として強調したいのは、薄荷坊の「正体」は単なるキャラクター設定に留まらず、“物語を読む行為そのもの”にリンクしているという点。読者は彼を通じて、「物語に触れることで世界が少し違って見える」体験をする。だからこそ、彼の正体を知れば知るほど、『かくりよの宿飯』という作品が何倍も味わい深くなるのだと感じています。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

四仙とは何か?八葉を超える隠世の序列

雷獣と黄金童子、公式で確定している二人の存在

『かくりよの宿飯』における四仙という存在は、物語の奥行きを一気に広げるキーワードです。公式の設定によれば、四仙は八葉よりも上位に位置する特権的で高貴な立場。その中で、確実にメンバーとして明かされているのが雷獣と黄金童子の二人です。雷獣は日野聡さんが演じる堂々としたキャラクターで、南の地における儀式や政に深く関わる存在。そして黄金童子は座敷童の外見を持ちながらも謎に包まれており、四仙という序列の中で際立った不思議さを纏っています。

雷獣は「八葉より上の四仙」として公式インタビューで語られており、さらにキャラクターページには「黄金童子と並ぶ四仙」と明記されています。つまり、二人が四仙の中核であることは揺るぎない事実。ファンの間でも「雷獣と黄金童子が四仙の二枚看板」という言い方が定着しています。この二人の関係性を追うだけでも、物語の深層に触れたような感覚を覚えるはずです。

特に黄金童子は、外見の幼さと裏腹に計り知れない権威を持ち、葵や天神屋に対しても距離を超えて影響を及ぼす存在。その不思議な立ち位置が、四仙という序列そのものの不可解さを象徴しているように感じられます。彼らの行動は常に「権威とは何か」という問いを読者に突きつけているのです。

面白いのは、ファンの考察ブログの中で「雷獣は権力、黄金童子は時間や因果を象徴しているのでは」という説が囁かれている点。公式はあくまで彼らを四仙として提示するだけにとどめていますが、こうした解釈を交えて読むことで、物語は一層奥深い広がりを見せます。正解は明示されないからこそ、読者一人ひとりの想像力が介入する余地が残されているのです。

私は雷獣と黄金童子という二人の確定メンバーを見るたびに、「権威は外見や肩書きではなく、そこに込められた意味や役割で成り立つのだ」と実感します。四仙という存在は単なる強者の肩書きではなく、隠世全体の秩序を支える象徴のようなものなのかもしれません。

四仙の役割と儀式──隠世における権威の意味

四仙の役割を掘り下げると、その権威は単に序列の高さにとどまらず、隠世という社会そのものの“根幹”を担うものだと見えてきます。雷獣は南の地の儀式に関与する賓客として折尾屋に迎えられたことが公式で語られており、この点だけでも四仙が隠世の祭祀や政治の中心に立っていることがうかがえます。四仙が動けば隠世の均衡が揺らぐ――そうした空気感が物語全体に漂っているのです。

四仙の役割は「秩序の保持」と「権威の象徴」と言えるでしょう。八葉の上に位置するという序列は、彼らが単なる強大な妖ではなく、社会的・儀式的な機能を背負っていることを意味します。そのため、四仙にまつわる登場シーンは常に張りつめた緊張感を生み、葵たちの物語を一段高いステージへと押し上げているのです。

ファンの間では「四仙は四方の方角を象徴するのでは」「それぞれが異なる役割を持つのでは」といった多様な解釈が飛び交っています。雷獣が南、黄金童子が北、といった象徴論的な読み解きもあり、こうした議論自体が作品の楽しみ方の一部になっています。公式は答えを与えず、ただ存在を匂わせるだけ――だからこそ私たちは想像の余白に熱中できるのです。

四仙の権威は、葵のような人間にとっては圧倒的でありながら、同時に物語を読む私たちにとっては「不可視の力」を実感させてくれる存在です。彼らは表舞台に頻繁に現れなくとも、影のように全体の秩序を動かしている。その見えない影響力こそが、四仙をただの“キャラクター”ではなく“物語構造そのもの”に近づけているのだと感じます。

四仙を通じて『かくりよの宿飯』は「目に見える料理や宿の営み」と「目に見えない秩序や権威」とを巧みに交錯させています。私自身、四仙という存在を知れば知るほど、この作品のテーマがただの食物語ではなく、隠世全体のダイナミズムを描いた壮大な構図だと気づかされるのです。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

なぜ「薄荷坊=四仙説」が浮上したのか

ファンブログや考察サイトで語られる誤認の背景

『かくりよの宿飯』を語るファンの中で根強く囁かれるのが「薄荷坊=四仙説」。しかし、公式設定では薄荷坊は入道坊主のあやかしであり、人気作家に過ぎません。それでもなぜ誤認が広がったのか。その背景を探ると、ファンブログやまとめサイトに記された熱のこもった考察が浮かび上がってきます。

多くのサイトで共通しているのは「薄荷坊の初登場が物語の転換点になっている」という視点。第7話で葵と出会い、料理を通じて心を開く場面が印象的すぎたため、「特別な存在=四仙」と重ねられたのです。また、天神屋の大旦那をモデルに小説を書いたという設定から「ただの作家以上の影響力を持つのでは」と推測され、四仙の権威とリンクして考えられてしまったのでしょう。

さらに、四仙の残り二名が公式では明言されていないことが、この誤認を後押ししています。雷獣と黄金童子が四仙だと明記される一方で、他の二名については曖昧なまま。その「空白」を埋めようとするファン心理が、薄荷坊を候補に押し上げたのです。情報の余白はときに最大の物語装置となる――この現象はまさにそれを示しているように感じます。

考察ブログの中には「妖都新聞にコラムを持つ=隠世に大きな影響を与える役割」として四仙に近いポジションにいるとする意見もありました。公式に根拠はなくとも、ファンの“読み込み”によって薄荷坊は四仙説の中心に据えられたのです。解釈の熱量がキャラを押し上げる、その瞬間を目撃しているようでした。

私自身も最初に四仙の存在を知ったとき、「もしかして薄荷坊も…?」と一瞬だけ思った記憶があります。それほどに彼の存在感は強烈で、単なる作家に収まらない雰囲気を放っていたのです。この“誤認”こそが、読者の想像力を刺激する仕掛けのようにも思えるのです。

入道坊主の威厳と“特別扱い”が与えた誤解

もうひとつの誤認の理由は、薄荷坊の入道坊主という正体にあります。入道坊主といえば隠世の中でも威厳ある妖の一種。巨大な体躯と迫力ある風貌は、他のキャラクターと比べても際立っており、視覚的に「特別な存在」として映るのです。こうした印象が「四仙に違いない」という早合点を呼んだのでしょう。

また、薄荷坊は作品内でしばしば特別扱いを受けています。天神屋に逗留して原稿を執筆したり、葵の料理に心を開いたりと、物語の重要な局面で何度も登場。そのたびにキャラ同士の関係性を深める“仕掛け人”として機能しており、観ている側に「序列の高いキャラなのでは」と思わせるのも自然な流れです。

ファン考察の中には「大旦那と長い付き合いがある=四仙クラスの存在だからでは?」という説も散見されます。実際には、公式プロフィールで「デビュー作の主人公は大旦那がモデル」と語られているだけで、四仙との直接的な関連は示されていません。しかし、物語を読む読者にとっては“深いつながり”そのものが特別な権威の証に映るのです。

この「入道坊主の威厳」と「物語内での特別扱い」が組み合わさった結果、薄荷坊はファンの間で四仙と混同されるようになったと考えられます。誤解と分かっていても、そう見たくなるだけの説得力を彼が持っているのです。

そしてこの誤解は、結果的に物語をより面白くしています。薄荷坊が四仙だと思って観ると、彼の言葉や行動の一つひとつが“意味深”に見えてくる。読者が自ら錯覚に没入することで、作品の読み応えは倍増するのです。まるで原稿用紙の行間に、まだ語られていない秘密が隠されているように――それが『かくりよの宿飯』の魔力だと私は感じています。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

原作で描かれる四仙と物語の核心

巻数ごとに仕込まれた四仙の伏線と関与

『かくりよの宿飯』という作品を原作小説で追うと、アニメだけでは掴みきれない四仙の伏線が少しずつ散りばめられていることに気づきます。公式サイトやキャラクターページでは雷獣と黄金童子が四仙であることが明確にされているものの、残り二名については意図的に曖昧なまま。つまり、読者は原作を手に取ることでしか、この“空白”の部分に触れられないのです。

たとえば雷獣は南の地の儀式に深く関与する賓客として描かれ、折尾屋での登場は隠世の政治的・宗教的な側面を浮かび上がらせます。一方で黄金童子は座敷童の外見を持ちながら、幼い姿に似合わぬ権威を纏い、読者の不安と期待を同時に煽ります。二人が登場する場面は、ただのキャラクター描写ではなく、物語の“根幹”を指し示すサインのように感じられるのです。

原作を読み進めると、こうした四仙の描写が巻ごとに“にじみ出る”ように現れます。ときに一言のセリフ、ときに儀式の細部。ファン考察サイトでは「四仙の残り二名が誰なのか」を推測する記事が多く見られ、八葉と四仙の力関係や役割の違いを分析するものもあります。公式では語られないからこそ、原作テキストの余白に想像を投じる読書体験が成立しているのです。

私自身、初めて四仙に言及する場面を読んだとき、「この物語は料理や宿の営みだけでなく、隠世の秩序そのものを描こうとしている」と鳥肌が立ちました。葵が出会う料理と人情の物語の背後には、四仙という大いなる存在が息づいている。その多層的な構造こそが、『かくりよの宿飯』を“長く愛される物語”にしていると強く思います。

だからこそ、四仙の謎を追いたい人にとって、原作小説を読むことは必然です。アニメで描かれる魅力的なシーンの裏側に、文字でしか触れられない細やかな伏線が潜んでいるから。四仙という存在は、読者に「もっと知りたい」と思わせる最強の仕掛け人なのです。

黄金童子の謎が広げる、四仙の正体への期待

四仙の中でも特に読者の心を掴んで離さないのが黄金童子です。彼は座敷童の外見を持ちながらも、隠世の権威を象徴する四仙のひとり。見た目の幼さと背負う役割の重さが対比を生み出し、その存在感は異質な輝きを放っています。キャラクターページにも「雷獣と並ぶ四仙」と明記されており、公式においても四仙の中核を担う人物であることは疑いようがありません。

黄金童子が登場するたびに感じるのは、「知ってはいけないものを覗いてしまった」ような背筋の冷たさです。彼の言動は物語の核心を示唆するヒントであると同時に、読者に強烈な想像を要求します。だからこそ多くのファンがブログやSNSで「黄金童子の正体は何か」「どのような役割を担っているのか」と語り合ってきました。

一部のファン考察では、「黄金童子は時間や因果を司る存在ではないか」「四方の方角を象徴する四仙のひとりとして北を担うのでは」といった説も散見されます。もちろん公式は明確に答えを出していません。しかし、曖昧さこそがこのキャラクターの真価。公式の枠組みとファンの想像が重なり合うことで、黄金童子は物語の“謎”そのものとして輝いているのです。

そして、この謎は読者に「次の巻で明かされるのでは?」という期待を抱かせます。四仙の構成がすべて明かされる日を待ち望む気持ちが、作品を読み続ける大きな原動力になっているのです。黄金童子は単なる登場人物ではなく、「知りたい」という欲望を読者の胸に植え付ける存在なのだと感じます。

私は黄金童子の場面を読むたびに、「物語は読者の想像力を揺さぶるために彼を四仙に据えたのではないか」と考えてしまいます。正体が明かされる未来を夢見ながら、今この瞬間は“謎のまま楽しむ”。その余白を抱えた時間こそが、読書という体験をいちばん豊かにしてくれるのではないでしょうか。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

薄荷坊と四仙をめぐる考察の楽しみ方

料理と文章──二つの創造行為がつなぐ隠世の物語

『かくりよの宿飯』における薄荷坊は、入道坊主の正体を持ちながら、妖都新聞にコラムを連載する作家としての顔を持ちます。その姿は、ただの登場キャラクター以上に象徴的です。料理で人の心を解きほぐす葵と、文章で隠世を描く薄荷坊。二人の立ち位置は異なるようでいて、実は“創造”という一点で重なり合っています。

第7話で葵が差し出した「豚しゃぶサラダ温玉のせ」によって原稿への活力を取り戻した薄荷坊のエピソードは、まさに食と文章の交差点。料理が作家を救い、作家の言葉が隠世に息づく。この循環が見えてくると、ただの食事シーンが物語の根幹を照らす光に変わるのです。

ファンの考察ブログでも、「料理=今を生きる力」「文章=記録し未来に残る力」と捉える意見が見られます。葵と薄荷坊は異なる媒体を通じて隠世に影響を与え、結果として天神屋や大旦那、そして四仙の存在すら遠景に浮かび上がるのです。ここに読者は「人とあやかしが共に生きる世界観」をより深く実感するのではないでしょうか。

私はこの構図を“二つの創造行為の連鎖”と呼びたい。葵が作る料理が心を温め、薄荷坊の言葉が世界を残す。もし彼が四仙だと誤認されるのだとしても、それは彼が単なる脇役を超えて物語の循環を担う存在だからこそだと思うのです。

こうして振り返ると、薄荷坊の役割は「食と文学が隠世をつなぐ仕組み」を象徴していると気づきます。四仙と混同されるのも不思議ではない。その重なり合いが、『かくりよの宿飯』をただの料理アニメに終わらせない深みを与えているのです。

読者自身の“余白”を楽しむことで深まる理解

もうひとつの楽しみ方は、四仙の曖昧さをあえて抱えたまま読むことです。公式情報では雷獣と黄金童子が四仙であると明記されているものの、残り二名については不明。だからこそファンの間で「薄荷坊も四仙なのでは?」という説が生まれました。この誤認こそが作品に“余白”を与え、考察を楽しむ余地を広げているのです。

四仙の役割は八葉より上の序列として秩序や儀式に関わること。しかし、それ以上の詳細は伏せられています。この「語られない部分」が、読者自身に解釈を委ねる仕掛けとなり、ブログやSNSでの議論を呼び起こしています。薄荷坊が本来は作家であるにも関わらず、誤って四仙と結びつけられるのは、こうした余白が読者の想像力を刺激するからなのです。

考察サイトでは「四仙は四方の方角を象徴しているのでは」「雷獣は南を、黄金童子は北を担う」といった説が語られてきました。公式に答えは示されていませんが、こうした議論に参加することで読者は自分なりの物語体験を紡いでいくのです。それはまさに、葵が料理で新しい味を見つけ出すことに似ています。

私自身も記事を書きながら、「答えが明かされないからこそ、物語は生き続ける」と実感しました。四仙の正体を追いかける過程は、答えを探す旅そのもの。薄荷坊の誤認も含め、ファンの想像は作品を豊かにする燃料なのだと思います。

結局のところ、『かくりよの宿飯』を深く楽しむ秘訣は、この“余白”を楽しむこと。四仙の全貌を求めて原作を読み進めるうちに、気づけば私たち自身も隠世の住人のように、物語を語り継ぐ一員になっているのかもしれません。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

FAQ:薄荷坊と四仙に関するよくある質問

薄荷坊は四仙なのか?

まず多くの読者が抱く疑問が「薄荷坊は四仙なのか?」という点です。結論から言えば、公式情報では薄荷坊は四仙ではありません。彼の正体は入道坊主のあやかしであり、妖都新聞の人気作家として活動していることが明かされています。さらに、デビュー作の主人公のモデルが天神屋の大旦那だという設定も公式プロフィールに記されています。これらはすべて一次情報に基づいた確定事項です。

しかし一方で、ファンの間では「薄荷坊=四仙説」が広まってきました。理由のひとつは、四仙の残り二名が未だに公式で明かされていないこと。雷獣と黄金童子の二人が四仙だと公式ページで確認されているものの、残りのメンバーは不明です。その“空白”を埋めようとする読者心理が、物語の転換点で登場する薄荷坊を候補として押し上げたのです。

さらに、薄荷坊が天神屋に逗留し、大旦那と深い関わりを持つ描写が誤解を生みました。公式設定を知らずに作品を視聴した読者にとって、こうした特別扱いは「四仙だからこそ」と結びつけられてしまったのです。つまり、この誤認は“余白を楽しむ読者の想像力”から生まれたものだと言えるでしょう。

私はこの「誤認」そのものに面白さを感じます。正体が四仙でなくとも、そう思わせるほどの存在感を放つキャラクターこそ、物語に不可欠な役割を担っている証拠。だからこそ薄荷坊は、正体と役割の間に揺らぎを持つ魅力的なキャラクターなのです。

結論は明確──薄荷坊は四仙ではない。しかし、その誤解を抱いたまま観ると作品が別の姿を見せる。この二重の楽しみ方こそが、『かくりよの宿飯』の深みを支えているのです。

四仙は誰なのか、残りのメンバーは?

次に多く寄せられる質問が「四仙は誰なのか?残りのメンバーは?」というものです。ここで確実に言えるのは、雷獣と黄金童子の二人が四仙であること。これは公式キャラクターページやインタビューで明記されており、一次情報として確定しています。雷獣は南の地の儀式に関わる存在であり、黄金童子は座敷童の姿をした謎めいた権威。二人が四仙の核を成していることに疑いはありません。

しかし、それ以外の二名については公式の言及がありません。この“語られない部分”こそが、多くのファン考察を呼び込む最大の要因です。まとめサイトやブログでは「四仙は四方の方角を象徴しているのでは」「雷獣が南、黄金童子が北を担うのでは」といった説が盛んに語られており、残り二人を東と西に割り当てる推測も少なくありません。

一部のファンは、物語に深く関わる存在や隠世で影響力を持つキャラクターを四仙候補に挙げています。そこで薄荷坊の名前が候補として浮上するのも自然な流れでしょう。もちろん一次情報では薄荷坊が四仙だとは一切明言されていません。それでも、この「候補探し」自体がファンにとって物語を楽しむ重要な行為なのです。

私は、四仙の残り二名が誰であるかよりも、むしろ「なぜ公式があえて伏せているのか」に注目したい。隠されたままの謎は、読者の想像力を何倍にも膨らませ、物語を生きたものに変えるからです。四仙の全貌が明かされるその瞬間、私たちはきっと「待っていてよかった」と感じるでしょう。

現時点での答えは単純です。四仙=雷獣と黄金童子は確定、残り二名は不明。けれどその“不明”こそが、隠世の物語を語り継ぐ最大の燃料になっているのです。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

関連記事・内部リンク案

かくりよの宿飯 黄金童子の正体と役割

『かくりよの宿飯』において黄金童子は、四仙のひとりとして公式に名を連ねる存在です。外見は幼い座敷童でありながら、その実態は隠世における権威の象徴。雷獣と並んで四仙に数えられていることが公式ページに記されており、ファンの間でも「四仙の中核」として認識されています。見た目の愛らしさと背負う役割の重さのギャップが読者を強烈に惹きつけ、「彼の正体は何なのか?」という問いを常に突きつけてくるのです。

考察サイトでは「黄金童子は時間や因果を司る存在なのでは」という説や、「四方の方角を象徴する四仙の中で北を担うのでは」といった推測が多数見られます。もちろん、公式では詳細は伏せられています。しかし、その曖昧さがかえって読者の想像を刺激し、原作を読み進める動機へとつながっているのです。黄金童子の謎は、四仙という存在をより一層神秘的に彩る要素であり、読者が物語世界に没入するきっかけそのものだと私は感じます。

黄金童子を深掘りすることは、四仙の役割そのものを理解することに直結します。隠世の秩序を支える彼の存在は、物語を「食と宿の物語」から「世界そのものを描く叙事詩」へとスケールアップさせる鍵なのです。

かくりよの宿飯 雷獣が担う四仙としての権威

四仙のもうひとりの確定メンバーが雷獣です。雷獣は八葉より上位に位置する四仙であると公式に明記されており、さらに「黄金童子と並ぶ四仙」とも紹介されています。南の地における儀式に深く関与し、折尾屋では賓客として迎えられるなど、その立場は隠世における権威そのもの。雷獣が登場する場面には常に緊張感が漂い、彼の存在が世界の均衡に直結していることを強く印象づけます。

ファンの間では「雷獣は四仙の中で権力や力そのものを象徴しているのでは」という解釈が広がっており、四仙の役割を考察するうえで重要な手がかりとされています。実際、公式インタビューでも雷獣の立場が「高貴で偉い存在」と表現されており、ただのキャラクターを超えて物語構造を動かす装置として描かれていることがうかがえます。

雷獣を知ることは、四仙の本質に迫ることでもあります。彼の行動一つで隠世全体の空気が変わる。その圧倒的な存在感は、葵や天神屋の物語を包み込む大きな枠組みを形作っているのです。雷獣を通して読むと、『かくりよの宿飯』は日常の温かさと同時に「世界の秩序」という壮大なテーマを描く作品であることが鮮明に浮かび上がってきます。

私は雷獣の場面に触れるたびに、「この物語は個人の生活と世界の秩序を同時に描いている」と感じさせられます。四仙の権威を担う雷獣は、そのことを最も直接的に示すキャラクターであり、読者に「隠世の重み」を突きつけてくるのです。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

kakuriyo-anime.com

kakuriyo-anime.com

kakuriyo-anime.com

kakuriyo-anime.com

lbunko.kadokawa.co.jp

animatetimes.com

animatetimes.com

x.com

x.com

- 薄荷坊の正体は入道坊主のあやかしであり、妖都新聞の人気作家という二つの顔を持つことがわかる

- 四仙は雷獣と黄金童子が公式に確定しており、残り二名は不明という余白が読者の想像を刺激している

- 「薄荷坊=四仙説」がファンの間で広まった背景には、特別扱いや威厳ある姿が誤認を誘った構造がある

- 原作では四仙の伏線が巻ごとに仕込まれており、黄金童子の謎が物語をさらに深い領域へと導いている

- 葵の料理と薄荷坊の文章という二つの創造行為が、隠世の物語を織り上げる軸となっている

コメント