低弦が鳴った瞬間、あの空気は変わった――そんな経験、ありませんか?アニメ『青のオーケストラ』で描かれる山田一郎のチェロ演奏は、ただの伴奏ではなく、物語を大きく揺さぶる心の震えそのものでした。

しかも彼の音色は、友情というテーマと強く結びついています。青野や佐伯との再会、楽器店での試奏シーン、そして仲間との掛け合い…その一つひとつに“音楽で心をつなぐ”ドラマが潜んでいるのです。

この記事では、山田一郎のチェロ演奏が物語にどんな意味を持つのか、そして友情エピソードがどのように物語を彩っているのかを、原作・アニメの両面から徹底的に掘り下げていきます。

「演奏の背後に隠された感情を知ると、作品の見え方が変わる」――そんな新しい発見をお届けします。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

山田一郎というキャラクターの魅力

チェロ奏者としての背景とキャラクター設定

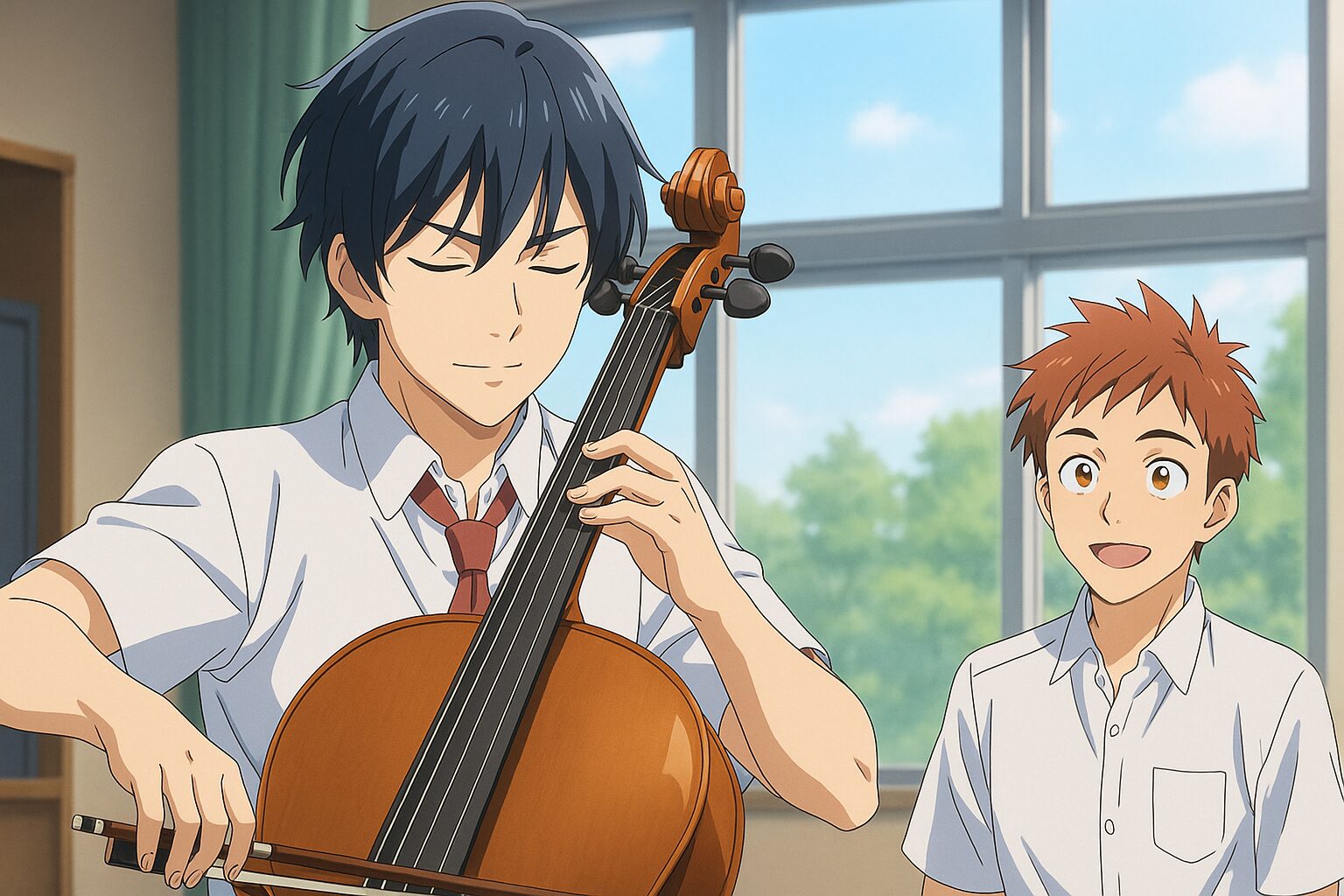

『青のオーケストラ』に登場する山田一郎は、物語を大きく動かすチェロ奏者のひとりです。彼は海幕高校オーケストラ部の1年生であり、幼い頃からチェロを学んできた経験を持っています。公式キャラクターページには「青野や小桜ハルとコンクールで顔見知り」「佐伯直とは中学からの友人」といった背景が明記されており、この人間関係が後の友情エピソードに深くつながっていきます。

筆者が特に惹かれたのは、山田の「低弦の温かさ」を象徴するような性格です。オーケストラでチェロが果たす役割は、低音で全体を支えながらも旋律に寄り添うもの。その音楽的な立ち位置が、そのまま彼のキャラクター性に反映されているように感じられます。いつも周囲に気を配り、仲間の輪を保つ――まさに低音が支える和音のように。

公式プロフィールで触れられる「幼少期からのチェロ経験」という設定は、ただの音楽的才能以上の意味を持っています。チェロは一朝一夕で弾きこなせる楽器ではなく、地道な練習と長期的な積み重ねが必要。つまり彼の芯には“努力の積層”があるということ。物語の中でその努力が友情や信頼に変換されていく過程を知ると、彼の一音一音に説得力を感じざるを得ません。

また、山田の登場は第4話「佐伯直」で強く印象づけられます。楽器店での試奏シーンで披露されたのがバッハ《無伴奏チェロ組曲第1番 プレリュード》。この楽曲を彼が奏でた瞬間、青野と視聴者の心に“山田一郎”という存在が刻み込まれたのです。アニメ公式とNHK「ステラnet」のレビューでも明記されているこの場面は、キャラクターと音楽の結びつきを象徴する象徴的な一幕でした。

そして忘れてはならないのが、演奏の実音を担当する佐藤晴真の存在です。彼は国際的に活躍する実力派チェリストであり、山田のキャラクターにリアルな音の魂を吹き込んでいます。アニメの中で響く低音は、佐藤の深みあるボウイングによって現実世界の息吹を宿している。視聴者は「キャラクターの演奏」と同時に「実在の音楽家の呼吸」も感じ取っているのです。

つまり山田一郎の魅力は、設定・人間関係・性格に加えて、チェロという楽器が持つ象徴性と、現実の音楽家による演奏が融合して初めて成立しているもの。ここに『青のオーケストラ』ならではの多層的なキャラクター構築の妙が光ります。

声優・古川慎と演奏者・佐藤晴真が生む表現力

『青のオーケストラ』の大きな特徴は、キャラクターを「声」と「演奏」で二重に支えている点にあります。山田一郎役の声優は古川慎

一方、演奏を担うのは前述の佐藤晴真

筆者自身、第4話を観たときに「これは単なるキャラ紹介じゃない」と直感しました。声と音楽の両面で人物像を立ち上げることで、山田の初登場シーンは他のキャラクターよりも濃密に記憶に残ります。まるで舞台演劇で役者と演奏家が共鳴し合う瞬間を目撃しているかのようでした。 また、公式X(旧Twitter)では山田一郎の誕生日(4月5日)に合わせて、古川慎のボイスとバッハ無伴奏チェロ組曲を組み合わせた映像が公開されました。こうした発信は、キャラクターを「画面の中」だけでなく「現実世界の時間軸」にも存在させる試みであり、ファンの心を強く掴みます。 つまり山田一郎は、声優と演奏者という二人のアーティストの表現力によって“立体的に存在するキャラクター”。声と音がシンクロするその瞬間こそが、彼を唯一無二の存在にしているのです。 \原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/ 『青のオーケストラ』における山田一郎の存在を決定づけたシーンといえば、やはり第4話「佐伯直」での楽器店の場面でしょう。彼が奏でたのはJ.S.バッハ《無伴奏チェロ組曲第1番 プレリュード》。この一曲が持つ象徴性は計り知れません。NHKの公式レビュー「ステラnet」でも特筆されており、アニメファンだけでなくクラシック音楽愛好家の耳をも惹きつけました。 あの瞬間、低弦の音が店内に響いたとき、青野一は過去の記憶と現在をつなぐ橋を渡ったように見えました。音色が「友情の呼び水」として機能し、登場人物たちの関係性が動き始める。これは単なる試奏シーンではなく、物語全体のハーモニーにとって“チューニング”の役割を果たしているのです。 しかも、この演奏を実際に担っているのはチェリスト・佐藤晴真。彼の深いボウイングと響きは、アニメのキャラクターを超えて現実の息遣いをもたらします。ユニバーサルミュージックからも配信が告知され、アニメ音楽の枠を越えて一つのクラシック演奏として楽しめる形が提供されているのも特徴的です。 筆者自身、このシーンを観たときに感じたのは「ただの紹介ではない」という確信でした。青野と山田が互いに認識し合う瞬間に、バッハの無伴奏が重なったことで、友情と音楽がシンクロし、視聴者もその旋律に巻き込まれていく。これこそが『青のオーケストラ』ならではの演出の妙だと思います。 加えて、アニメ公式YouTubeの「聴きドコロ♪」シリーズでこのシーンが取り上げられていることも重要です。映像と音楽の背景解説が提供されることで、ファンは「どこで音が響いているのか」「演奏にどういう意味が込められているのか」を理解できる。これにより山田一郎の演奏シーンは一層深みを増し、記憶に残る名場面となるのです。 山田一郎のチェロ演奏は、単なる音楽的演出に留まらず、友情を結び直す“言葉にならない会話”でもあります。彼と青野一は過去のコンクールで顔見知り、そして佐伯直とは中学からの友人。この三角関係をつなぎ直す糸が、まさにチェロの低音なのです。 友情の描写はセリフや行動だけではなく、音楽が語り手として機能する場面にこそ強く表れます。楽器店での試奏の後、青野と山田が交わした視線は、言葉以上の共鳴を感じさせました。あれは「また一緒に弾こう」という宣言であり、同時に「音楽で心を開こう」という無言のメッセージでもあったのです。 佐伯との関係性も忘れてはなりません。山田と佐伯は中学からの友人であり、海幕高校オーケストラ部でも再び同じ舞台に立ちます。その絆を支えているのは“積み重ねた時間”と“共に響かせた音”であり、だからこそ山田の演奏には友情の重みが宿っている。強弱や間の取り方にすら、友情のリズムが聞こえてくるのです。 筆者はこの友情の描写を聴くたびに、「音楽が友情を翻訳している」と感じます。低弦が静かに鳴るとき、それは彼らの過去を包み込み、力強く響くとき、それは未来を支える。音楽がセリフの裏にある本音を代弁しているのです。 こうした演出の積み重ねが、視聴者に「山田一郎の友情エピソードをもっと知りたい」と思わせる原動力になっています。実際、公式Xの誕生日ポストや第4話放送告知でも「友情」「試奏シーン」が繰り返し取り上げられており、ファンの間で強い共感を呼んでいます。つまり、山田一郎の演奏シーンは友情を語るための旋律であり、『青のオーケストラ』という作品全体のテーマを凝縮した一瞬なのです。 「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」 気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか? 『青のオーケストラ』における山田一郎と青野一の再会は、物語全体における友情の“序奏”と呼ぶべき瞬間です。ふたりはかつてコンクールで顔を合わせた「知っているけど遠い存在」でしたが、海幕高校オーケストラ部という舞台で再び交わることで、過去の記憶が音楽を通じて蘇るのです。 とりわけ第4話「佐伯直」の楽器店シーンは象徴的でした。山田のチェロから流れ出すバッハ《無伴奏チェロ組曲第1番 プレリュード》が青野の心を強く揺さぶり、「この人ともう一度一緒に演奏したい」という直感を呼び起こしました。その一瞬は、友情の序奏が静かに始まった合図のように感じられます。 筆者自身、この再会の描写を観ていて「友情は言葉よりも先に音楽で始まる」と気づかされました。セリフは最小限、視線と旋律が全てを物語る。そこには友情というテーマを音楽で翻訳する『青のオーケストラ』ならではの表現力がありました。 また、この友情は単なる再会ではなく、“共に奏でる未来”への布石として描かれています。音楽を通じて心を重ねることが、彼らの関係を強固にしていく。その構造が見えることで、視聴者は「これから二人がどんなハーモニーを響かせるのか」と期待せずにはいられません。 友情の始まりを“序奏”として描く手法は、音楽作品ならではの演出。再会というドラマをチェロの響きと重ねることで、『青のオーケストラ』は友情の物語を音楽的に構築しているのです。 山田一郎の友情エピソードを語るうえで欠かせないのが佐伯直との関係です。公式キャラクタープロフィールに「中学からの友人」と明記されている通り、ふたりの絆は長い時間を共にした上で築かれています。この積み重ねが、物語に奥行きを与えているのです。 山田と佐伯の友情は、派手な描写ではなく、日常の延長にある自然な距離感として描かれています。中学からの関係性ゆえに、互いに多くを語らなくても通じ合える――その安心感があるからこそ、山田は青野との新しい友情にも飛び込めるのだと感じます。 筆者はここに友情の二重構造を見出しました。青野との友情が「新しい旋律」なら、佐伯との友情は「基礎和音」。両者の関係が同時に存在することで、物語はより豊かに響くのです。まるでオーケストラにおける低弦と高弦の役割のように、それぞれが違う次元で全体を支え合っている。 実際、海幕高校オーケストラ部で三人が同じ舞台に立つ場面は、友情の“重奏”を感じさせます。青野のバイオリン、山田のチェロ、佐伯の存在感――それぞれが重なり合い、一つの響きとなって広がっていく。ここには「友情=音楽」という本作のテーマが鮮やかに刻まれています。 さらに、公式X(旧Twitter)での第4話告知や誕生日ポストでも「山田と佐伯の関係性」に触れる投稿があり、ファンの間でもこの友情が物語における重要な鍵だと共有されています。つまり、山田の友情エピソードは、青野との再会による“序奏”と、佐伯との長年の“和音”という二層構造で描かれており、その両方を知ることで『青のオーケストラ』の奥深さが見えてくるのです。 \アニメでは描かれなかった“真実”がここに/ 『青のオーケストラ』の物語は海幕高校オーケストラ部という舞台なしには語れません。ここは単なる部活動ではなく、音楽と友情が交差する「響きの実験場」です。青野一のバイオリン、山田一郎のチェロ、佐伯直の存在感、小桜ハルの明るさ――それぞれが個として立ちながら、部という空間でひとつの交響を目指していく。その構造自体が、作品のテーマを体現しているのです。 オーケストラという集団音楽の性質は、友情の描写に直結しています。演奏においては互いの音を聴き合い、支え合うことが必須。つまり、彼らの友情は「合奏」の延長線上で育まれていくのです。特にチェロは低弦で全体を支える役割を担い、そのポジションにいる山田一郎は、仲間を支える精神性と重なって見えます。 筆者が面白いと感じるのは、この「舞台装置としての部活動」が友情の強弱を音楽的に描けることです。練習の場面では不協和音やズレが友情の摩擦として現れ、発表会やコンクールでは調和が友情の完成形として描かれる。物語全体が音楽構造をモデルにして進んでいるのは、他の学園アニメではなかなか見られない特徴です。 実際に第1期を通して、オーケストラ部の合奏シーンは「友情の写し鏡」として機能してきました。青野と山田が互いを意識し始める場面や、佐伯との再会が響きを変える瞬間など、全てが音楽的出来事として処理されている。ここに『青のオーケストラ』の緻密な物語構造が隠されています。 そして今後、2025年秋に放送予定の第2期でも、このオーケストラ部という舞台が新しい友情と葛藤を生む場所になることは間違いありません。舞台が変わらないからこそ、そこに重なる友情の旋律は無限に広がっていくのです。 オーケストラにおいてチェロは低弦として、アンサンブル全体を支える役割を担います。この構造的な役割が、そのまま山田一郎の友情における立ち位置を象徴しているのです。彼は派手に前へ出るタイプではなく、仲間を下から支えることで友情を成立させるキャラクター。低弦がなければ和音は崩れるように、山田がいなければ人間関係のバランスも崩れてしまう――そう思えるほどです。 筆者が心を動かされたのは、第4話「佐伯直」での無伴奏チェロ組曲第1番 プレリュードの響きです。低弦の深い音が楽器店に満ちた瞬間、それは青野の心だけでなく、視聴者の心にも「友情の基盤」を響かせました。友情は時に不安定で、言葉だけでは揺らいでしまう。しかし音楽が介在することで、それは安定した和音に変わる。この構造をチェロの音が体現していたのです。 また、佐伯直との関係においても山田の“低弦”らしさは際立ちます。中学からの友人という基盤は、強い旋律ではなく安定した和音のように物語を支えています。その基盤があるからこそ、青野との新しい友情という旋律も安心して響く。友情の構造が二重に重なり、豊かなハーモニーを生み出しているのです。 公式X(旧Twitter)で誕生日を祝う投稿にバッハ無伴奏が添えられていたのも象徴的でした。低弦の響きと共に「仲間を支える山田」の姿を重ね合わせるような演出は、ファンにとっても心に残るものでした。ここでも音楽と友情が密接に結びついていることがわかります。 『青のオーケストラ』は友情をドラマチックに描くだけでなく、音楽の構造そのもので友情を表現する稀有な作品です。そしてその中心にいるのが、低弦を支える山田一郎のチェロ。仲間とのハーモニーを成立させる彼の存在こそ、物語を音楽として成り立たせている根幹だと言えるでしょう。 \原作限定の衝撃展開を見逃すな/ 『青のオーケストラ』はアニメだけでも十分に感動を与えてくれる作品ですが、原作漫画を開くと、そこにはアニメでは触れられなかった山田一郎の素顔が散りばめられています。特に注目すべきは、単行本の巻末コメントやおまけページ。キャラクター同士の小さな掛け合いや、日常のワンシーンが描かれており、山田の人懐っこさや空気を和ませるムードメーカーとしての魅力が際立ちます。 公式プロフィールにも「仲間思い」と記されている山田ですが、こうしたおまけページではその“親しみやすさ”がさらに強調されています。練習後にコンビニへ寄ったり、ちょっとした冗談を飛ばして仲間を和ませたり――そういうエピソードが友情を支える裏側として丁寧に描かれているのです。 筆者が印象に残っているのは、佐伯直や小桜ハルとの軽妙なやり取りです。アニメ本編ではシリアスな合奏シーンが中心ですが、原作の巻末で読めるこうした小話は、彼らの友情を“地続きの時間”として感じさせてくれる。友情は特別な瞬間だけでなく、日常の積み重ねの中でこそ輝く――それを山田のおまけエピソードは教えてくれます。 こうした原作特有の要素を知ってしまうと、「アニメだけでは山田の本当の魅力は掴みきれないのでは?」という感覚が芽生えます。つまり原作漫画は、山田一郎の“裏側の表情”を見せる鏡のような存在なのです。 友情や音楽という大テーマを補う小さな物語。原作を読むことで、山田一郎の人物像はより立体的になり、アニメでの演奏シーンや友情の描写も一層深く響いてきます。 『青のオーケストラ』原作を読み進めると、アニメでは省略されがちな友情の細部に数多く出会います。例えば、青野一と山田一郎が互いをどう意識し合っていくのか、佐伯直との中学時代の思い出がどんな感情の根っこを作っているのか――こうしたエピソードは原作を読まなければ知り得ません。 特に友情の描写は、セリフの裏側に潜む“行間のニュアンス”が魅力です。山田が何気なく発した一言や、青野への軽口。その背景にある心情は、原作のコマ割りや表情の描写でしか感じ取れない温度があります。アニメが音楽で心情を語るなら、原作は視覚的な余白で友情を語っているのです。 筆者はそこに、作品の二重奏のような構造を見ます。アニメで流れる無伴奏チェロ組曲第1番の旋律が友情を始動させ、原作で描かれる小さなやり取りが友情を具体化させていく。どちらか一方では不完全で、両方を味わうことで初めて“友情の全曲”が響き渡るのです。 また、公式X(旧Twitter)では誕生日やキャラ紹介ポストで山田の魅力が繰り返し強調されていますが、そこにリンクするように原作には細やかなフォローエピソードが配置されています。SNSと原作が相互補完しながらキャラクターを立体化しているのも、『青のオーケストラ』という作品のユニークな点です。 だからこそ読者に伝えたいのは、「原作を知らないままでは本当の友情の温度に触れられない」ということ。山田一郎と仲間たちの友情は、アニメと原作、両方を体験して初めて全貌が見えてくるのです。その重層的な魅力こそが、『青のオーケストラ』を何倍も楽しませてくれる秘密だと断言できます。 \今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/ 📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、 📣 よくある利用者の反応

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、 2025年秋に放送予定の『青のオーケストラ』第2期は、ファンにとって待望の続編です。公式YouTubeやCrunchyrollニュースでも発表され、新しいビジュアルや放送開始日が公開されました。第1期で友情の“序奏”を果たした山田一郎が、この続編でどのように成長を遂げるのか――それが最大の見どころとなるでしょう。 第1期で印象的だったのは、楽器店でのバッハ《無伴奏チェロ組曲第1番 プレリュード》の試奏シーン。あの旋律は彼の物語を動かす象徴であり、友情と音楽が交差する瞬間でした。第2期では、その低弦がさらに多彩なハーモニーを生み出すと考えると胸が高鳴ります。 また、佐伯直や青野一との友情がどのように深まるのかも注目ポイントです。中学から続く佐伯との絆、新たに強化された青野との友情――これらがオーケストラ部全体の響きとどのように絡み合うのか。友情の和音がどのように重なっていくかを、筆者も楽しみにしています。 第2期の情報解禁によってファンの期待はすでに高まっていますが、その期待の中心にいるのは間違いなく山田一郎のチェロです。低弦が支える物語は、今度はどんな旋律を紡いでくれるのでしょうか。 「友情は和音、未来は旋律」――第2期ではその両方が同時に鳴り響くに違いありません。 『青のオーケストラ』の魅力を最大限に味わうには、アニメと原作漫画の両方に触れることが不可欠です。アニメは音楽の力で友情を描き、原作はコマの余白や巻末コメントで友情の細部を語る。この二重構造を理解することで、山田一郎の人物像が何倍も豊かに響いてきます。 特におまけページや巻末コメントでは、山田が日常の中で見せる素顔や、仲間と過ごすさりげない時間が描かれています。アニメ本編では省略されるこうしたやり取りが、友情の厚みを補完し、音楽シーンに新しい意味を与えてくれるのです。 さらに、原作を読むことで、佐藤晴真が奏でる現実のチェロと、古川慎が声で紡ぐキャラクター表現の“裏側”にも気づけます。演奏と声が交わる瞬間をアニメで体感し、友情の細部を原作で確認する――その循環こそが『青のオーケストラ』をより深く楽しむ方法だと筆者は感じています。 実際、公式X(旧Twitter)でも山田一郎の誕生日や第4話の放送告知など、アニメと原作をまたぐ情報発信が繰り返されています。SNSを入り口にしつつ原作を読むことで、作品世界に“もう一歩奥”まで入り込むことができるのです。 だからこそ読者に伝えたいのは、「今この瞬間に原作を読むことが、未来のアニメ視聴をより鮮やかにする」ということ。友情と音楽の物語は、アニメと原作を交互に行き来することで初めて全曲が完成するのです。 次の響きを待つ間に、ぜひ原作を手に取り、山田一郎の“未公開の旋律”を感じてみてください。そうすれば、第2期が始まったとき、彼のチェロが奏でる友情の音色をもっと深く味わえるはずです。 本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

今すぐチェック

山田一郎のチェロ演奏が響く名シーン

第4話「佐伯直」楽器店での試奏とバッハ無伴奏チェロ組曲

友情をつなぐ音色 ― 青野や佐伯との関係性に響く旋律

友情エピソードに秘められた構造

山田と青野の再会が生む“友情の序奏”

佐伯直との中学からの絆と物語の奥行き

原作で確かめる

音楽と友情が交差する物語構造

オーケストラ部という舞台装置の意味

低弦が支える仲間とのハーモニー

原作を読む

原作で描かれる“アニメ未公開”の山田エピソード

巻末コメントやおまけページで描かれる素顔

読まなければ出会えない友情の細部

セールをチェック

細かいところまでは知らないまま」

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

その結果、次の要素は削られがちです。

原作を読んで初めて得られることが多いです。

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

まとめと次の楽しみ方

第2期への期待と山田の成長予兆

原作を読むことで深まる友情と音楽の理解

aooke-anime.com

aooke-anime.com

pf.nhk-ep.co.jp

steranet.jp

universal-music.co.jp

nippon-animation.co.jp

youtube.com

crunchyroll.com

コメント