「あれ、このキャラ、脇役なのに妙に記憶に残る…」そんな感覚、ありませんか?

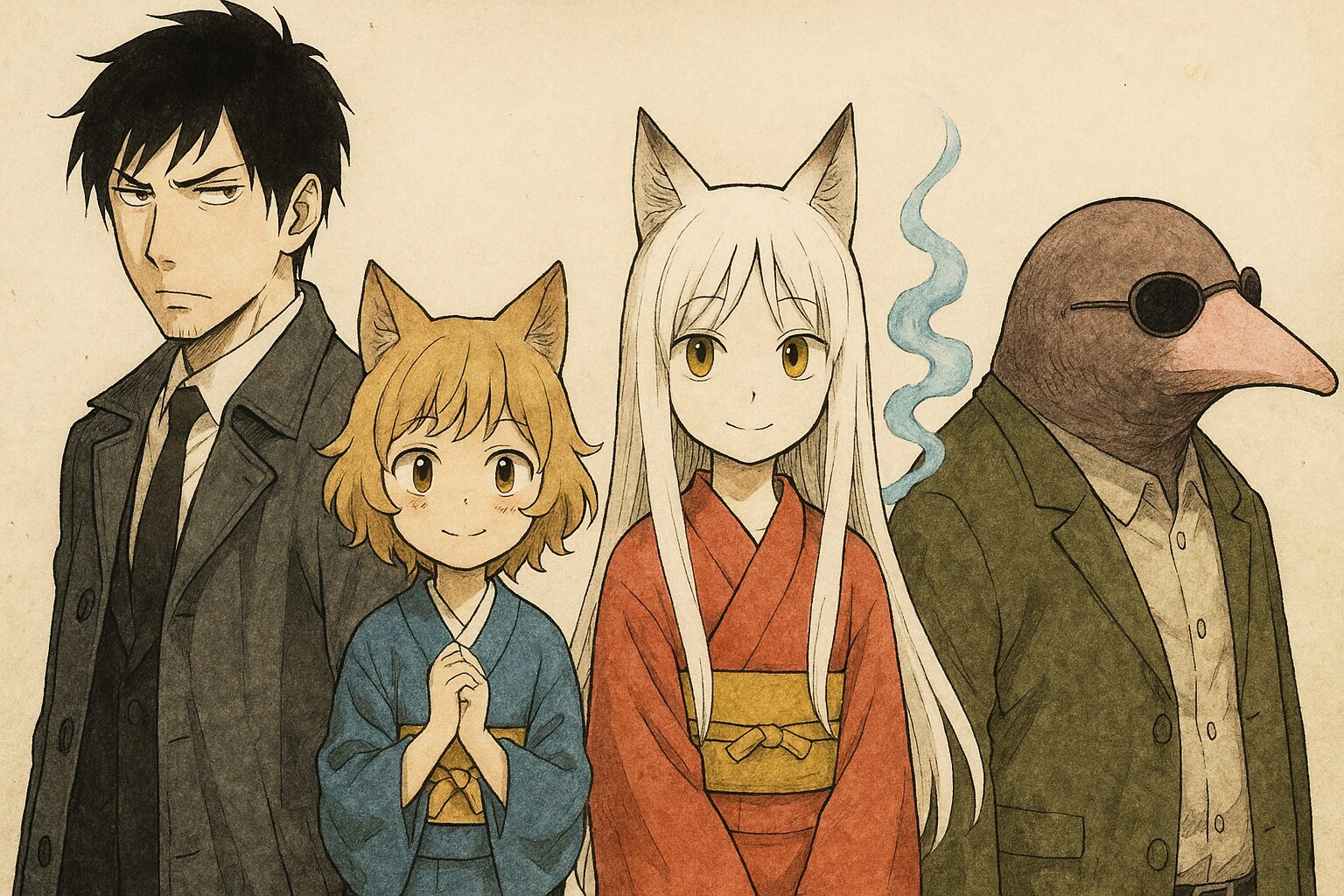

アニメ『出禁のモグラ』には、主人公のモグラだけでなく、猫附梗史郎やぜぜ(銭)といった“個性が爆発してる脇役たち”が数多く登場します。

彼らは単なる“サブ”ではなく、物語を広げ、感情の奥行きを与える存在。その背景設定や能力が見えてくると、作品の見え方まで変わってくるんです。

今回はそんな猫附家とぜぜのキャラ設定を軸に、アニメでは描ききれない原作の深層にも触れながら、“脇役たちの真価”を掘り下げていきます。

あなたが今ハマってる“出禁のモグラ”が、さらに面白くなるきっかけになるはずです。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

猫附梗史郎のキャラ設定|冷静ツッコミ役に隠された真の役割

祓い屋家系の長男としての背景と霊的能力

猫附梗史郎(ねこづく・きょうしろう)は、アニメ『出禁のモグラ』に登場する祓い屋の家系に生まれた高校3年生です。彼は、化け猫「ナベシマ」を憑依獣として従える祓い屋見習いであり、日々霊的な脅威と向き合う特殊な家庭環境に育っています。梗史郎の祓いの能力はまだ発展途上ながらも、呪符の扱いや霊の探知など、一定の実力を持つ存在として描かれています。

祓い屋としての任務は危険を伴うものですが、彼はその運命を当然のものとして受け入れている節があります。そこには、家系の責務を背負う者としての覚悟と、日常を守る者としての静かな誇りが同居しているのです。この静かな使命感こそ、梗史郎というキャラクターの核ともいえるでしょう。

ただ、祓いの技術や霊的感知能力といった“バトル能力”にばかり目を向けると、彼の繊細で神経質な内面が見落とされがちです。実際、彼の能力は戦闘力というよりも、“正確な判断力”や“空気を読む観察眼”のような部分に光が当たっています。こうしたディティールに注目することで、物語の空気がぐっと厚みを増すのです。

また原作では、梗史郎が家系のなかで「祓い屋として選ばれた意味」や、「他者との距離感」に葛藤する描写も散見されます。この内面のゆらぎが、単なる祓い屋キャラではない“人間くささ”を彼に与えており、視聴者の共感を呼ぶ大きな要因になっています。

ナベシマとの掛け合いを通じて浮かび上がる“非日常と日常の交差点”。それを体現しているのが、梗史郎というキャラクターなのです。彼の祓い能力や家族との関係性を軸に、物語全体の“地に足のついたファンタジー”が成立している──そう感じさせてくれる構造美に、私はゾクッとさせられました。

モグラとの関係性が生む絶妙な“温度差”と役割の妙

梗史郎のキャラクターを語るうえで外せないのが、主人公・モグラとの関係性です。作品の冒頭からふたりは頻繁に顔を合わせるものの、その関係は一言でいえば“面倒くさい腐れ縁”。モグラの行動に呆れつつも、結局は手を貸してしまう──そんなツッコミ役としての立ち位置が、梗史郎の魅力を際立たせています。

モグラの「どうしようもなさ」が暴走するとき、冷静に現実を直視しているのはいつも梗史郎です。彼の言葉は鋭いツッコミとして場を引き締めると同時に、視聴者の感情に寄り添う“代弁者”にもなっている。この絶妙な温度差は、作品のコメディバランスを支える土台になっています。

とはいえ、単なる“お堅い真面目キャラ”では終わらないのが『出禁のモグラ』の巧妙さ。梗史郎は、モグラの非常識さに振り回されながらも、ふとした場面で笑ってしまう自分を自覚していたり、助けを求められたときは一番に動いたりと、“情に厚いツンデレ型”ともいえるキャラクターです。この“内側から滲み出る温かさ”が、視聴者の心を掴んで離さない理由だと思います。

個人的に印象深いのは、原作第3巻で描かれるモグラとのすれ違いシーン。言葉では表しきれない感情のぶつかり合いが、セリフの“間”や視線の動きで丁寧に表現されていて、思わずページをめくる手が止まりませんでした。アニメでも同様のシーンはありますが、原作の方がより感情の襞まで細かく伝わってきます。

最終的に、梗史郎の存在がモグラという特異点を“地に繋ぎ止めている”。そういう補助軸としての役割に気づいたとき、この作品の構造の深さが見えてくるはずです。彼がいなければ、この世界はきっと、もっと壊れていた。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

猫附藤史郎と杏子|親世代のキャラが物語に与える影響

藤史郎の文学者としての側面と祓い屋当主のギャップ

猫附藤史郎(ねこづく・とうしろう)は、『出禁のモグラ』の中でもひときわ異彩を放つキャラクターです。彼は猫附家の現当主でありながら、八目大学の教授として“幻想文学論”を教える文学者という側面も持っています。その学者肌の落ち着きと、霊を祓う家系の頭領という立場――まるで相反するかのような二面性が、物語に独特の空気をもたらしているのです。

化け猫「イケブクロ」を憑ける祓い屋としての顔は、決して派手なものではありません。しかし、どこか飄々とした振る舞いの奥に隠された深い知見と、年季の入った技量は、見る者に「この人、只者じゃないぞ」と思わせる重みを与えています。彼の祓いの手法はどこか学術的で、理論と実践を融合させたようなスタイルが非常に印象的です。

また、藤史郎のセリフ運びや表情の変化からは、“戦わずして導く”という祓い屋としての哲学が感じられます。息子・梗史郎への言葉にも、ただの父親以上の“師”としてのまなざしがあって、それが物語全体に「世代を越えた知恵と継承」という深層テーマを与えているように思うのです。

個人的には、彼が何気なく書き記す研究メモや、文学的引用を交えた語りがたまらなく好きで……それってつまり、彼が生きている“異界”と“現世”の狭間が、言葉を通じて立ち上がってくるからなんですよね。霊を祓う術と、物語を紡ぐ知識。その両方を兼ね備えたキャラが物語にいることで、『出禁のモグラ』は単なるオカルトファンタジーを超えてくるんです。

そう、猫附藤史郎という人物は、作品世界の“厚み”を象る、まさに“縦軸”のような存在。派手さではなく“深さ”で、観る者の記憶にじわじわと残っていくタイプのキャラです。

母・杏子が持つ未来視の力と、家庭内バランスの妙味

猫附家の母・杏子(きょうこ)は、霊能力そのものは持たないものの、“未来の映像を見る力”という特異な能力を持っています。この設定、アニメではあまり強調されていませんが、原作では彼女が見る未来がちょっとした伏線になっていたり、家族の選択にさりげなく影響を与えていたりと、静かなキーマンのような立ち位置になっているのが面白いんです。

そんな杏子は、朗らかで明るく、時に奇行すれすれの行動も目立つ“お母さんキャラ”。でも、ただの天然ではありません。家族全員の健康と精神を支える“猫附家の軸”として、実はとても緻密に物語を支えている存在なんですよね。彼女がつくる特盛弁当やお菓子、言葉少なな優しさの中に、「この家族、霊だけじゃなくて人間関係もちゃんと守られてるんだな」って感じさせられる。

そして何より、藤史郎との夫婦関係。対照的な性格ながらも、互いを補い合う姿に、祓い屋家系であることの重さと、それを軽やかに受け流す“家庭の知恵”が見える気がします。いわば藤史郎が“理”なら、杏子は“情”。この2人が築くバランスの良い家庭があるからこそ、梗史郎がああして自分を見失わずにいられるんだと思うんです。

また、杏子の未来視の力には「どうすれば不幸を避けられるか」ではなく、「その未来を知ってなお、どう生きるか」を問うニュアンスが含まれていて、これがまた深い。物語の端々で描かれるその姿勢が、実は本作の“生き方に対する答え”を提示しているようにも思えてきます。

原作では、巻末の小話や日常エピソードで杏子の過去や若い頃の話が描かれていて、その中には“この家の母であること”を選び取った強さが滲んでいるんです。そういう裏側まで含めて彼女の存在を捉えると、物語の見方がガラッと変わるはず。

猫附杏子――彼女が笑っている限り、この家族は、そしてこの作品世界は、きっと大丈夫だと、心から思わせてくれる存在です。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

銭(ぜぜ)のキャラ設定とは?|管狐の少女が放つ異質な存在感

妖狐としての出自とオバケに育てられた過去

銭(ぜぜ)は、『出禁のモグラ』の物語世界に現れる、ちょっと異色な存在。彼女は妖狐でありながら、人間との“契約”によって管狐となった少女です。その出自はとても寂しく、幼少期に両親に捨てられ、オバケの世界で育てられたという過去を背負っています。

この設定だけでも彼女のキャラは十分に印象深いですが、実際の描かれ方はさらに斜め上をいきます。つまり、“悲劇的な過去”を引きずってはいるけれど、それを全然重たく見せない。むしろ、天真爛漫さすら感じさせる言動で、視聴者や読者の予想を裏切ってくるんです。

彼女を育てたのは、いわば“保護責任者”としての妖狐たち。人間の常識とはまるで異なる環境で育てられたからこそ、ぜぜの言動にはどこか浮世離れした雰囲気が漂っています。人間のルールにも霊界の理にも縛られない自由さ。それが、彼女というキャラクターの芯にあるんだと思います。

私は初めて彼女が登場した回で、その登場の仕方に鳥肌が立ちました。何の前触れもなくふっと現れ、モグラとの会話に自然に溶け込んでいく様子は、「あ、この子は世界の裏側と表側をつなぐ通訳みたいな存在なんだな」と直感したんです。そして、それは後の展開でどんどん確信に変わっていきました。

『出禁のモグラ』のなかでぜぜは、“オバケ向きの少女”として、自らの出自を悲しみではなく力に変えていく。その姿は、まさに異世界に咲いた野の花のよう。儚く、でもしなやかに、作品の空気を変えてしまう力を持っているんです。

管狐としての能力と、霊との“対話”が生む柔らかさ

ぜぜが管狐として契約している相手は、他でもない“モグラ”です。この契約によって彼女は霊を扱う能力を得ますが、その能力の本質は“戦う力”というより、“霊と通じ合う力”にあるんですよね。霊的存在と対話し、理解し、調停する。その柔らかさが、ぜぜの特異性をさらに際立たせています。

実際、他のキャラが「祓う」や「封じる」といった強硬手段をとる場面でも、ぜぜだけは“寄り添う”という選択肢を自然に選ぶことが多い。これって、単なる性格じゃなくて、生まれと育ちから滲み出る“姿勢”だと思うんです。オバケに育てられた彼女だからこそ、どの存在にも“居場所”を与えようとする。

このスタンスは、物語の中盤以降、重要な局面で何度も効いてきます。特に第4巻あたりでは、霊との会話を通じて事件の真相を導いたり、登場人物たちの心の氷を溶かすような場面が印象的。読者としても、「ただのマスコットキャラじゃないんだ…」と、思わず感情移入してしまう瞬間です。

また、アニメでの描写では、彼女の声のトーンや動きが非常に繊細に描かれていて、その柔らかさが物語全体に“静かな波紋”のように広がっていくんですよ。声優情報はまだ公式に明かされていませんが、演技の方向性として“無垢だけど怖さを孕む”ような演出が意識されているのを感じます。

ぜぜの能力が際立つ場面は、原作でしか描かれていない“オバケたちとの日常”エピソードにも多く含まれています。たとえば巻末のおまけページでは、オバケたちとの食事風景や、寝言で未来を予知してしまうというような、彼女ならではの奇妙な魅力がたっぷり詰まっているんです。

“管狐”という存在は本来、使役される霊獣的な立場。でも『出禁のモグラ』におけるぜぜは、それをまったく新しい形で体現しています。彼女は“使われる”のではなく、“ともにある”。この在り方そのものが、本作の霊的世界観を優しく、そして豊かにしてくれているんです。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

脇役の存在が際立つ構成演出|出禁のモグラが異色である理由

モグラを中心に広がる“主役になれない者たち”の輪

『出禁のモグラ』という作品の根幹には、「主役じゃない者たち」が主軸になって物語が進むという、極めてユニークな構造があります。モグラ自身が社会不適合者であり、除け者扱いされる存在であるという時点で、いわゆる“ヒーローの物語”とは一線を画しているのですが――そこに寄り添うキャラクターたちもまた、一様に“主役の器ではない者たち”ばかりなのです。

たとえば猫附梗史郎。彼は確かに祓い屋としての能力を持ち、物語の中では常に中心にいますが、彼が抱えるのは「家系の業」と「不器用な人間関係」。それは華やかな活躍というよりも、“日常を整える”という裏方的役割に近い。銭(ぜぜ)もそうです。彼女の能力はあくまで調停であり、強さではなく“しなやかさ”に価値が置かれている。

このように、物語は明らかに「異端を肯定する構造」で成り立っていて、私たちは彼ら“主役になれない者たち”の連帯を通じて、世界の側面に光を当てる視点を与えられるのです。そしてそれが、出禁のモグラという作品がここまで異色で、かつ記憶に残る理由のひとつでもあります。

普通の物語なら、こういった“ワケあり”の脇役たちはストーリーの背景にとどまりがち。でもこの作品では、彼らの視点こそがメインストリームになっている。その逆転の構造にこそ、現代の読者が共鳴する感情が潜んでいるのではないでしょうか。

誰かの正義ではなく、自分なりの選択と存在意義を守ること。その価値観が静かに、でも確かに物語を進めていく――『出禁のモグラ』の本質は、きっとそこにあるんだと思います。

原作で描かれる脇役の奥行きとアニメ演出の違い

『出禁のモグラ』はアニメ化によって一気に注目を集めましたが、脇役たちの“奥行き”を味わいたいなら、原作漫画の方が圧倒的に濃密です。なぜなら原作には、アニメでは時間や構成上省略されてしまう“間”や“まなざし”の余白が、しっかりと残されているから。

たとえば、猫附家の家族会話。アニメではテンポよく描かれますが、原作ではその一言一言の裏に、それぞれの立場や過去が丁寧に積み重ねられている。読者はその文脈を拾いながら、キャラたちが“脇役”であることを超えて“物語を紡ぐ側”にいることを実感できるのです。

ぜぜに関しても同様です。アニメではかわいさや奇抜さが際立ちますが、原作では彼女がどんな孤独を経て、今の奔放さを得たのかが断片的に語られています。特に印象的なのが、お祭り回での回想シーン。あの静かなモノローグと、空を見上げるコマの“間”には、文字を超えた感情が詰まっていました。

アニメは動きと音で魅せるメディア。原作は視線と行間で深度を与えるメディア。それぞれに良さはありますが、“キャラクターの奥行き”という点では、原作に軍配が上がると思います。実際、アニメを観てから原作を読むと、「あ、このセリフにはこういう裏があったんだ」と何度も発見がありますから。

構成演出の違いは、視聴体験そのものに影響します。そしてそれは、“脇役”とされるキャラがどこまで光を当てられるかを左右する要素でもある。『出禁のモグラ』のような作品において、それはまさに命綱ともいえる部分なのです。

脇役を脇役として描かず、むしろ彼らの存在が世界の“裏”を照らす光になる──その構造的な演出が、この作品を唯一無二の存在にしている所以でしょう。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

猫附・ぜぜをもっと楽しむために|原作でしか読めない設定やエピソード

巻末コメントや小ネタに散りばめられたキャラの“裏”

『出禁のモグラ』という作品、実は原作漫画を読むと“アニメでは絶対に描かれない情報”があちこちに潜んでいます。中でも注目すべきは、各巻巻末にある作者コメントやちょっとしたおまけページ。それらには、猫附梗史郎や銭(ぜぜ)といったキャラクターたちの裏設定や関係性の微妙なニュアンスが惜しげもなく描かれているんです。

たとえば、梗史郎の好きな食べ物が“焼き海苔”という意外すぎる一面や、母・杏子が学生時代に“心霊写真コレクター”だったエピソードなど、本編では語られないパーソナルな断片が積み重ねられていきます。これらはただの小ネタではなく、キャラを“生きた人間”として感じさせる空気を醸していて、読者としては思わずニヤッとするんですよね。

ぜぜに関しても、意外な交友関係やオバケとのやりとりが巻末の4コマなどで丁寧に描かれています。たとえば「ぜぜはオバケたちにお手紙を書くのが好き」「自分用の“おやつ結界”を張ってる」など、幻想世界と日常が交差するぜぜらしい行動が満載で……もう、これは本編だけじゃ足りない!と叫びたくなる情報の宝庫なんです。

こうした“裏の顔”を知ることで、アニメでの彼らの振る舞いにも奥行きが生まれます。たとえば梗史郎の真面目さは、実は家庭内で鍛えられた結果だったり、ぜぜの奔放さの裏にある“孤独への耐性”は、ちょっとした描写に支えられていたり。こういう細部って、作品との距離感をぐっと縮めてくれるんですよ。

私はこれらの小ネタや裏設定を読むたびに、「この物語は本当に“キャラの人生そのもの”なんだな」と感じます。物語の外側までしっかりと設計されているからこそ、キャラたちはページの中で呼吸しているように思えるんです。

どの巻で読める?ぜぜ初登場の話数と見逃せないシーン

銭(ぜぜ)が原作で初登場するのは、第2巻の中盤――ちょうど夏祭り回のエピソードに差し掛かるあたりです。ここで彼女は、ひょんなことからモグラと出会い、管狐として契約を交わす流れに入っていくのですが……その登場が、まさに“ふわり”と舞い降りるような美しさなんですよ。

初登場のシーンでは、狐火の揺れる中、ぜぜがモグラの背後に現れる演出があり、その瞬間だけ時間が止まったような空気が流れます。アニメでもこのシーンは幻想的に描かれていますが、原作の方がより“視線の間”や“呼吸のリズム”が丁寧で、彼女の“異質さ”と“引力”がじっくりと伝わってくるんです。

また、彼女の契約儀式にまつわる描写は、細かい術式の説明やナレーションが充実していて、“管狐とは何か”という世界観設定そのものにも深く切り込んでいきます。これはまさに、原作ならではの醍醐味。アニメで描かれたのはほんの一部で、全貌を知るには原作第2巻〜第3巻の通読が必須といえるでしょう。

個人的に外せないのが、原作第3巻後半に収録されている“ぜぜと梗史郎の距離感”を描いたサイドエピソード。ぜぜが、無意識に梗史郎の感情に触れてしまい、彼が動揺するという短いやりとりがあるのですが……このシーン、ぜぜというキャラが“ただ不思議な存在”ではなく、ちゃんと誰かの感情に影響を与えられる“存在の重み”を持っているんだと痛感させられる瞬間なんです。

アニメを観て気になった方には、ぜひこの原作の流れを読んでほしい。彼女が初めて“モグラの世界”に入ってくる感覚、そしてその後に彼女が“誰かの居場所”になっていく過程。その変化の始まりを、自分の目で確かめてほしいんです。

ぜぜはただの不思議ちゃんじゃない。彼女は、“誰にも居場所を与える力”を持った、物語の静かな核なのだと、原作を読むほどに感じさせられます。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

『出禁のモグラ』猫附・ぜぜの魅力まとめ

脇役では終わらない、キャラクターたちの“役割”

『出禁のモグラ』という作品を語るとき、どうしてもモグラという異質な主人公に目が行きがちですが、実は猫附梗史郎や銭(ぜぜ)といった“脇役”に見えるキャラクターこそが、物語を支える真の“柱”になっていると私は感じています。

猫附梗史郎は、祓い屋家系の後継ぎという背景を持ちながら、その役割を押しつけられることなく、自分の意志で向き合い続ける青年です。神経質で真面目で、でもどこか柔らかい。モグラのような“自由な存在”とぶつかりながらも、最終的には支え手になっていくその姿に、私は何度も胸を打たれました。

一方で、銭(ぜぜ)は妖狐という異種の存在でありながら、“人間の感情”に最も寄り添う役割を果たします。育ての親がオバケだったという過去もあり、彼女の言動は人間とはズレているようで、でもどこか本質を突いてくる。この“異質な感性”が、物語全体に静かな彩りを添えているんです。

ふたりとも、一見すると物語の“背景”にいそうなポジション。でも実際には、彼らがいるからこそ、主人公モグラの不器用な生き方が立体的になる。物語は、彼らの存在を通して“関係性”のドラマとしても成立しているんですよね。

アニメでは描ききれない部分が、原作ではしっかりと描かれています。ふとした仕草、セリフの“言外”、巻末のおまけ。そこにしかない深層が、ふたりのキャラクターを“ただの脇役”で終わらせない力になっていると感じます。

今こそ原作で読むべき、“キャラの行間”の数々

『出禁のモグラ』のアニメで猫附やぜぜに興味を持ったなら、絶対に原作を読んでほしい。なぜなら、彼らの“本当の顔”は、セリフや設定ではなく“行間”にこそ宿っているからです。

たとえば、ぜぜが何気なく語る「昔の話」。その背後には、捨てられた過去、オバケとの絆、そして孤独を知っている者だけが持つ優しさが、静かに沈んでいます。原作ではそのすべてが、“描かれすぎず、でも確かに伝わる”ように設計されていて……読んでいるこちらの想像力が試されるというか、“心で読む”ことの楽しさを教えてくれるんです。

梗史郎にしても、ただの常識人じゃない。時には感情を抑えきれずに爆発したり、自分の不甲斐なさに膝を抱えたりする。そういった“揺らぎ”こそが、彼を魅力的なキャラクターにしている。アニメではテンポ上スルーされがちな部分も、原作ならじっくり味わえます。

また、巻末のおまけページや番外編には、ふたりの“日常”がたくさん詰まっています。祓い屋家系の日常ごはん、オバケと遊ぶ夜のお散歩、突然始まる謎の儀式……そういったシーンこそが、キャラの深さを支えているんですよね。

今この瞬間、アニメで世界観に触れたあなたにこそ、原作という“もう一つの深層”を体験してほしい。そう思わずにはいられません。猫附とぜぜ――彼らは、ページの奥で、あなたに語りかける準備ができているはずです。

- 猫附梗史郎は“祓い屋の家系”を背負いながらも人間らしい揺らぎを見せるキャラだった

- 銭(ぜぜ)は“管狐の少女”として霊と人の橋渡しを担う、優しく異質な存在感が光る

- 原作にはアニメでは描かれない巻末ネタや行間が詰まっていて、キャラの深さが段違い

- 脇役たちの視点が物語の主軸となる構造こそ、『出禁のモグラ』の最大の魅力だった

- 今こそ原作で、“キャラたちが本当に生きている”と感じられる余白を読み解いてほしい

コメント