ただのカラオケルームで、こんなにも心を震わせられるなんて──正直、油断してました。

映画『カラオケ行こ!』で繰り返し登場する“部屋番号”やラストのワンシーンに、思いがけない演出意図が隠されていたこと、ご存じでしたか?

ヤクザと中学生という異色の関係性が、どこまでも自然で、でもどこまでも“映画的”だった。その鍵を握るのが「部屋番号214」や「1501」という数字、そして屋上の別れ際のあの一言。

この記事では、何気ないシーンの中に仕込まれた伏線を、映像演出・心理描写の両面から徹底考察。見終えたあとに“もう一度観たくなる”感覚、一緒に味わいましょう。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

カラオケ部屋「214号室」に込められた意味

舞台となったカラオケ店の実在ロケ地とは

映画『カラオケ行こ!』の序盤と終盤に登場する“カラオケ天国”の部屋番号「214号室」。実はこのシーン、千葉県市原市に実在する「カラオケアーサー市原店」の214号室で撮影されたことが判明しています。ファンにとっては、まさに“聖地”と呼べる場所です。

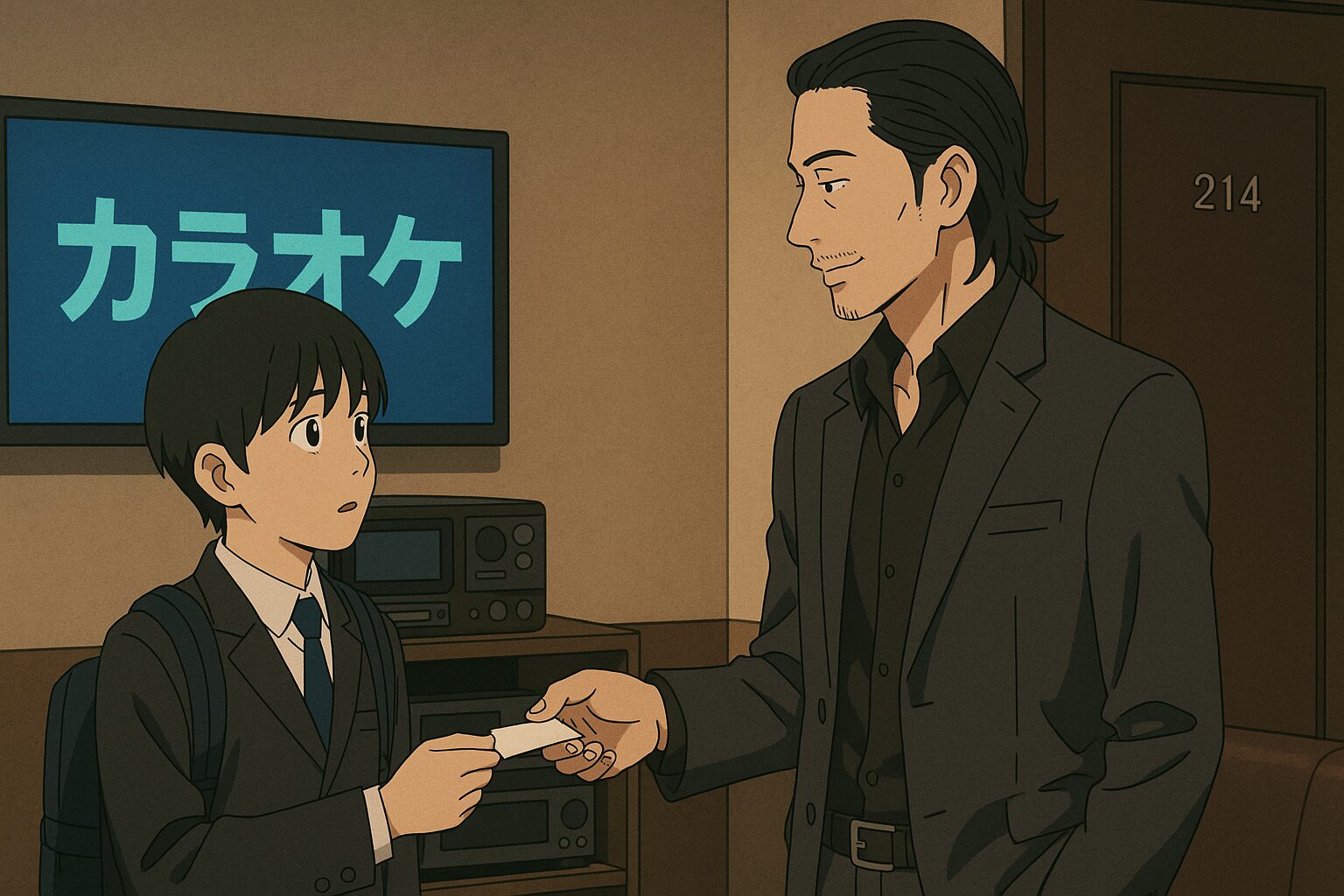

物語のスタート地点とも言えるこの部屋で、中学生・聡実とヤクザ・狂児の“初対面”が描かれます。少年の澄んだ視線と、少し不器用な大人の距離感。あのカラオケルームの狭さが、ふたりの絶妙な関係性を物理的にも心理的にも浮き彫りにしている──そう感じずにはいられません。

撮影に選ばれたこの店舗は、全国チェーンではなく地方店舗ならではの“生活感”が色濃く出ていて、映画全体のリアリティを支える重要な舞台でした。カラフルで少し古びた内装、薄暗い照明、それらが二人の関係性の“余白”を見事に引き立てていたのです。

さらに注目したいのは、部屋の構造そのもの。ドアの位置、ソファの配置、テーブルの間隔。それぞれが、ふたりの間に生まれる“間”と“視線の動き”に計算されたように作用していて、単なるロケーション選びではない演出の工夫が光ります。

観ていると、ただのカラオケ店が“ドラマの舞台”に変わっていく感覚がある。それは、背景ではなく“登場人物”としての空間演出。ロケ地情報を知った今、あの214号室を訪ねたくなるのは、単なるファン心理ではなく、そこに“物語の原点”があるからだと思うのです。

なぜ“214”という数字が選ばれたのか?演出の意図を考察

なぜこの部屋番号が「214号室」だったのか──それは偶然ではない、と私は考えています。カラオケボックスという限られた空間の中で、214という数字が持つ“語感”と“象徴性”が、作品全体のムードに響いているように思えてならないのです。

214(にいちよん)と読んでみると、その音のバランスはどこか優しく、どこか儚い。数字自体には直接的な意味は込められていないかもしれませんが、繰り返し“あの部屋”で展開されるふたりの時間は、「この場所だけが、他と違う」という印象を強く刻み込みます。

実際に、214号室は映画の中で3度登場します。最初の“カラオケバトル”、再訪しての“奇妙な友情の確立”、そして最後の“別れ”。これらを通じて、“214”という数字がまるで“ふたりだけの合言葉”のように作用していくのです。

そしてもうひとつ。原作では細かく描写されない“空間番号”に、映画版では明確な意味を持たせた。これは映像表現だからこそできる伏線演出であり、観客の記憶に数字が残るように意図されていたのではないでしょうか。

さらに言えば、この数字が他のどんな番号でも成り立たなかった理由──それは、あの時間と空間のすべてが「214」でなければならなかったという確信を、見終わった私たちに残してくれるからです。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

狂児の「1501号室」──免許証に潜む地理的モチーフ

免許証の住所が指す“四天王寺”の意図とは

映画『カラオケ行こ!』終盤、狂児が見せる運転免許証。その住所に記された「結手院1-1-21-1501」という文字列は、観客にとって一瞬の“通り過ぎる情報”のようでいて、実はかなり意図的に設計された小道具です。

この住所は実在しない架空の地名ですが、よく目を凝らして見ると「大阪市天王寺区」の実在地「四天王寺1-1-21」に非常によく似ている構造を持っています。大阪の文化圏を背景にした本作において、“四天王寺”という地名が内包する重み──それはまさに、狂児という男の生きてきた土地の記憶を表しているように思うのです。

四天王寺といえば、歴史と信仰の土地。そこに“架空の寺名風”である「結手院(けっていん)」をあてがうことで、彼の過去がまるで宗教や信念のように強く根付いていることを匂わせています。“仏の手にすがる”ような名前にも思えるその地名に、私は狂児の孤独と希望を感じました。

このように、ただの“背景小道具”にとどまらず、キャラクターの精神的な地盤を暗示する設定として「住所」が機能している。しかも、それを“説明せずに見せる”という演出の節度。細部へのこだわりが、何よりこの作品の“優しさ”でもあるんですよね。

ちなみに、原作でも彼の住所は具体的に描かれてはいません。この情報は完全に“映画版の追加要素”であり、実写化ならではの伏線のひとつ。だからこそ、ファンならこの一瞬を見逃してほしくない、そんなシーンなんです。

“1501”の数字が語るキャラクターの生い立ち

免許証の住所の中で最後に記される「1501」という号室番号。これもまた、作中での直接的な言及はないものの、じわりと意味を持たされている気がしてなりません。数字の語呂や構造はもちろんのこと、“どんな場所で生きてきたのか”という狂児の生活背景が、静かににじみ出ているのです。

「1501」とは、マンションの15階・01号室。高層階の角部屋、あるいは端の部屋と解釈できる配置です。ここから感じるのは、“都市に生きる孤立”という感覚。きっと、どこかで誰とも繋がらないように暮らしてきた人間──それが狂児だったのではないか、と想像してしまうのです。

「1501」という番号は、語呂合わせで「一語れ(いち・ご・れい)」とも読めるかもしれないし、「1→5→0→1」と時系列を逆流するような流れにも見える。過去を背負い、今は空白の“0”を生き、そしてまた誰かとの関係性(1)へ向かう。──この数字、狂児の変化の道筋を描いていると考えると、とても深い。

数字に意味を持たせるのは、少しこじつけにも見えるかもしれません。ただ、本作は「214」でも「1501」でも、繰り返し“番号”を印象的に扱ってきました。だからこそ、この1501もまた、観客に何かを感じさせるための静かな記号なのだと思うのです。

狂児という人物の“背景”が、部屋番号ひとつでここまでにじむなんて──映画の底力を見せつけられた気がします。彼の暮らす部屋、そこに息づく日常。観客は決して入れない“生活の空間”を、わずかな数字の中に想像させる……そんな優しい余白が、私は本当に好きです。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

屋上のラストシーンに込められた心理の伏線

「映画を見る部」とは何だったのか?──部活動の文脈と役割

映画『カラオケ行こ!』の終盤、聡実が「映画を見る部っていうの作ってん」と語るシーンが登場します。唐突とも思えるこの発言、実は物語全体に静かに流れる“裏テーマ”にリンクする極めて重要な伏線でした。

まず、この「映画を見る部」という言葉が象徴するのは、“観る”という行為を通じて、他者を理解しようとする姿勢。序盤で聡実が抱えていた“わからなさ”──大人への距離、社会への戸惑い、そして狂児という存在の正体。それを、誰かと一緒に「観る」ことで捉え直していく姿勢が、この一言に詰まっているんです。

また、この部活動は文字通り“仮設”のようなもの。でもそれが、“本音”の世界に繋がっていく道標になっている。学校という制度の中で、彼が初めて「自分でつくった空間」であり、それが映画という“外の物語”を通じて生きていく術を手に入れる場所になる──それが「映画を見る部」なんですよ。

物語全体を通して、聡実はずっと“聴かれる側”であり、狂児に“見られる側”でした。でも終盤のこの言葉で、彼自身が“観る側”に回る。これは心理的な成熟の表れでもあり、自分の人生を“物語”として受け止め始めたという証なんですよね。

ただのワンフレーズなのに、まるで花が咲くように余韻が広がっていく──ああ、これが『カラオケ行こ!』という映画の醍醐味だと、私はここで確信しました。

狂児が渡した“名刺”と、聡実の一言「おったやん」の重み

ラスト、屋上で再会した狂児と聡実。二人の別れ際、狂児が渡す“名刺”と、聡実の放つ「あれ? おったやん」という何気ない一言。ここに、この映画がすべてを託していたと言っても過言ではありません。

まず“名刺”は、社会のルールの中で初めて狂児が「自分の名を名乗った」瞬間。今まで名前も所属も曖昧にされていた彼が、きちんと“関係性”を示すために差し出した一枚。それは暴力でも義理でもない、“対等な繋がり”の証です。

それを受け取る聡実の手は、確実に“少年”のものから“人と関係を結ぶ存在”へと変わっている。その後に続く「あれ? おったやん」というセリフ。この言葉の軽やかさに、私は心を撃ち抜かれました。

この一言が持つのは、再会の喜びではなく“見守られていたこと”への安心感。もしかしたら、ずっとどこかで狂児が自分のことを気にかけてくれていたんじゃないか──そんな“ぬくもり”が、一言の中に潜んでいる。

観客はここで初めて、物語のすべてが“伏線”だったことに気づきます。不器用なふたりが交わしたやり取り、繰り返される214号室、そして映画部……すべてが、この屋上の一言のためにあった。私はその静かな確信に、震えるような感動を覚えました。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

伏線の巧妙さと演出のミニマリズム

セリフに頼らない“間”と“視線”の演技設計

『カラオケ行こ!』という映画がここまで心に残る理由。それは、あまりにも巧妙で繊細な“演出”が、セリフ以上に雄弁だったからだと思うんです。特に、キャラクター同士の“視線”と“間”の使い方。この映画は、その静けさの中に物語を詰め込んでいました。

たとえば、狂児が何も言わずに聡実を見つめるシーン。その時間の長さに、どこか“問われているような”緊張感と同時に、目を逸らせない優しさが宿っている。普通の会話劇では決して成立しない、この“沈黙の濃度”こそが、この作品の演出美学なんですよね。

中学生とヤクザという立場の違いが際立つ場面ほど、その“距離”が正確に描かれる。視線のぶつかり方や、椅子に腰掛ける角度、何気ない体の向き──それらが言葉よりも真実を語っている。そして、観客もまたその空気に無意識に巻き込まれ、登場人物たちの心の動きに引き込まれていく。

「演技」とは、時に“何もしないこと”で成立する。そう感じさせてくれるのがこの映画のすごさ。聡実役の齋藤潤さんも、狂児役の綾野剛さんも、台本以上に“存在感”で物語っていた気がします。演出側が余白を信じていたからこそ、俳優たちもそれに応えられたのではないでしょうか。

言葉が少ない映画なのに、心の中ではずっと語りかけられている──そんな感覚を覚えた方、きっと多いと思います。これは映像ならではのミニマリズムの到達点です。

日常の中に漂う非日常感──「違和感」の物語的機能

『カラオケ行こ!』の魅力のひとつに、“日常と非日常が並走している”という絶妙なバランスがあります。学校帰りの制服、家庭用の鍋、町のカラオケボックス──すべてが「いつもの風景」なのに、そこに突然ヤクザが現れる。この“違和感”こそが、物語を進める原動力になっているんです。

ただ、その違和感が浮いていない。むしろすんなりと受け入れられてしまう。この空気感が成立しているのは、脚本と演出が「世界観の一貫性」を徹底しているからだと感じます。ヤクザがカラオケの練習に来る、という荒唐無稽な前提も、空間と芝居がリアルだからこそ“日常”に溶け込んでしまう。

そして面白いのが、この“日常の中の非日常”が、だんだんと“あたりまえ”に見えてくること。これは観客の感性が、キャラクターたちに感化されていく証拠です。違和感が“違和感じゃなくなる”この瞬間が、物語にとって非常に重要な転換点になっています。

また、演出はそうした違和感を活かしつつ、決して説明しすぎない。観客に“考える余地”を残す。これはまさに、原作が持っていた間の感覚──“見せずに伝える”表現──を、映画ならではの方法で体現したものだと感じました。

狂児の言動、聡実の反応、そして二人が共有する沈黙。そのすべてが、“違和感”という名の魔法で繋がっていく。違和感は、この映画において、ただの変化球ではなく“共感への入り口”だったんです。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

原作未読だと見逃す“演出の行間”

和山やま原作のニュアンスと映画での再構築

映画『カラオケ行こ!』の原作は、和山やまさんによる同名漫画。わずか100ページほどの短編作品ながら、その独特の空気感と余白の美学で、多くの読者の心をつかんできました。原作と映画、どちらも作品として成立しているのですが──実はその「ニュアンスの再構築」において、映画は極めて緻密な仕事をしているんです。

たとえば、原作ではあえて描かれない“視線の揺れ”や“口にしない動機”。これらが映画では、俳優の演技やカメラワークによって丁寧に“翻訳”されています。特に狂児のセリフの少なさは、原作から引き継がれた重要な要素。そのぶん、彼の“目の動き”や“ため息”ひとつが、膨大な心情を語っている。

それでも、映画は決して“説明過剰”にはなっていないのがすごい。むしろ原作の余白をさらに拡張し、「映像という沈黙」で観客の想像力に委ねているようにも思えます。音の使い方、カットの間合い、そして風景の挿入カット──これらがすべて“和山的な空気”を壊さずに膨らませている。

狂児が使う部屋番号、免許証の住所、そしてラストの名刺なども、原作には描かれていない“追加の伏線”ですが、それらがまるで最初から存在していたかのように自然に組み込まれているのが驚異的です。演出陣のリスペクトが、映像の端々から伝わってくる。

原作未読でも楽しめるのは確かですが、“読んでから観る”ことで初めて「この静けさには意味があったんだ」と気づける部分が多いのも事実。むしろ、映画から入った方にはぜひ原作に触れて、“無音のセリフ”の意味を、自分の中で再発見してほしいと願ってしまいます。

“原作ではどう描かれていたか?”を確かめたくなる理由

映画を観終わったあと、自然と頭に浮かんだのが「原作ではこの場面、どうだったんだろう?」という問いでした。それほどまでに、映画『カラオケ行こ!』は、原作の魅力を活かしながらも“独立した表現体”として成立していたからです。

たとえば、214号室の繰り返し登場。これは映画ならではの強調演出ですが、「部屋番号が固定されていることにどんな意味があるのか?」と考えると、映画側が意図的に“物語の原点”を示そうとしていることがわかります。原作では数字の描写はありませんが、映画はそこに確かな“物語の帰る場所”を持たせた。

また、名刺のくだり。原作では狂児が再登場することすらなく、二人の関係はふわっと終わります。でも映画ではあの屋上シーンが加わることで、観客の中に“その後”を感じ取る余地が生まれる。これが、原作と映画の関係性の妙なんです。

重要なのは、映画が原作を“補完”しているのではなく、“もうひとつの見方”を提示しているということ。つまり、同じ物語を違う視点で楽しむための“二重構造”が用意されている。だからこそ、「どっちが正解か」ではなく、「どちらも必要」と思わせる作品になっているんですね。

この構造があるからこそ、私は何度でも映画を観返したくなるし、何度でも原作を読み返したくなる。静かで小さな物語のはずなのに、気づけば自分の中で“考え続けてしまう”。そんな作品、なかなかないですよ。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

『カラオケ行こ!』まとめ

“歌”を超えた物語が、あなたの中に残る

映画『カラオケ行こ!』──最初はただのギャグ映画だと思っていた。中学生がヤクザのカラオケ特訓に付き合わされる、そんな突飛な設定に笑いながら身を任せていたら、気づけば胸の奥をグッと掴まれていた。そう、これは“歌”を超えて、誰かと繋がる物語だったんです。

214号室という特別な空間。名もなき“映画を見る部”。免許証に記された「1501」という数字。どれもただの設定のはずなのに、観たあとに振り返ると、ちゃんと物語の中で息づいていたことに気づく。そんなささやかな伏線が、まるで小さな灯りのように心にともるんですよ。

とくにラスト──名刺を手渡し、「おったやん」と言葉をかけるその瞬間に、私はすべてが繋がった気がしました。セリフに頼らず、視線と間合いだけで語られる関係性。それはもはや“歌”の域を超えた、静かな共鳴だったと思います。

原作ファンにも、新規の映画ファンにも、この作品はまさに“発見”の連続。原作を知っていれば背景の深みが増すし、映画から入れば、その後の原作で行間の意味に驚く。どちらからでも味わえる、希有な構造を持つ作品です。

『カラオケ行こ!』──それは、日常のすぐ隣にある非日常の物語。そして、あなたの記憶の中にそっと残って、ふとした瞬間に思い出される。まるで、昔よく歌ってた一曲のように。

“今だから観るべき映画”という確信

今この時代に、『カラオケ行こ!』という映画が求められている理由。それは、他人と“正面から向き合う”ことが、少し難しくなってしまった時代だからこそ──こんなにも不器用なふたりの交流が、奇跡のように眩しく映るからです。

情報や人間関係が加速度的に複雑化する現代において、狂児と聡実が見せる“まっすぐさ”には、どこか忘れていた大切な何かを思い出させてくれる力がある。年齢も立場も違うのに、どうしてこんなに惹かれ合ってしまったのか。その理由を、私たち観客も一緒に探すことになる。

214号室、1501号室、屋上──いずれの場所も、観客にとって“自分の過去”と響き合う空間になる可能性がある。観た人それぞれが、どこかのシーンに“あのときの自分”を重ねてしまう。そしてその重なりこそが、この映画を唯一無二にしている。

「映画を見る部」という設定の中に、“観客自身もまた部員のひとり”として組み込まれているような感覚。それがこの映画の、最大の魔法だと思っています。

だからこそ私は断言します──この映画、今だから観るべきです。静かで、優しくて、だけど確実に“心を変えてしまう”物語を、あなたもどうか見逃さないでください。

- 映画『カラオケ行こ!』の“部屋番号”や“名刺”に込められた演出意図が読み解ける

- 214号室や1501号室といった数字に仕込まれた、ささやかな伏線の意味が見えてくる

- ラストシーンの一言「おったやん」に詰め込まれた感情の余韻が言語化されている

- 原作との違い・共通点から、“映画だからできた表現”の面白さがわかる

- 観たあともう一度観返したくなる、“静けさの中のドラマ”の楽しみ方が手に入る

コメント