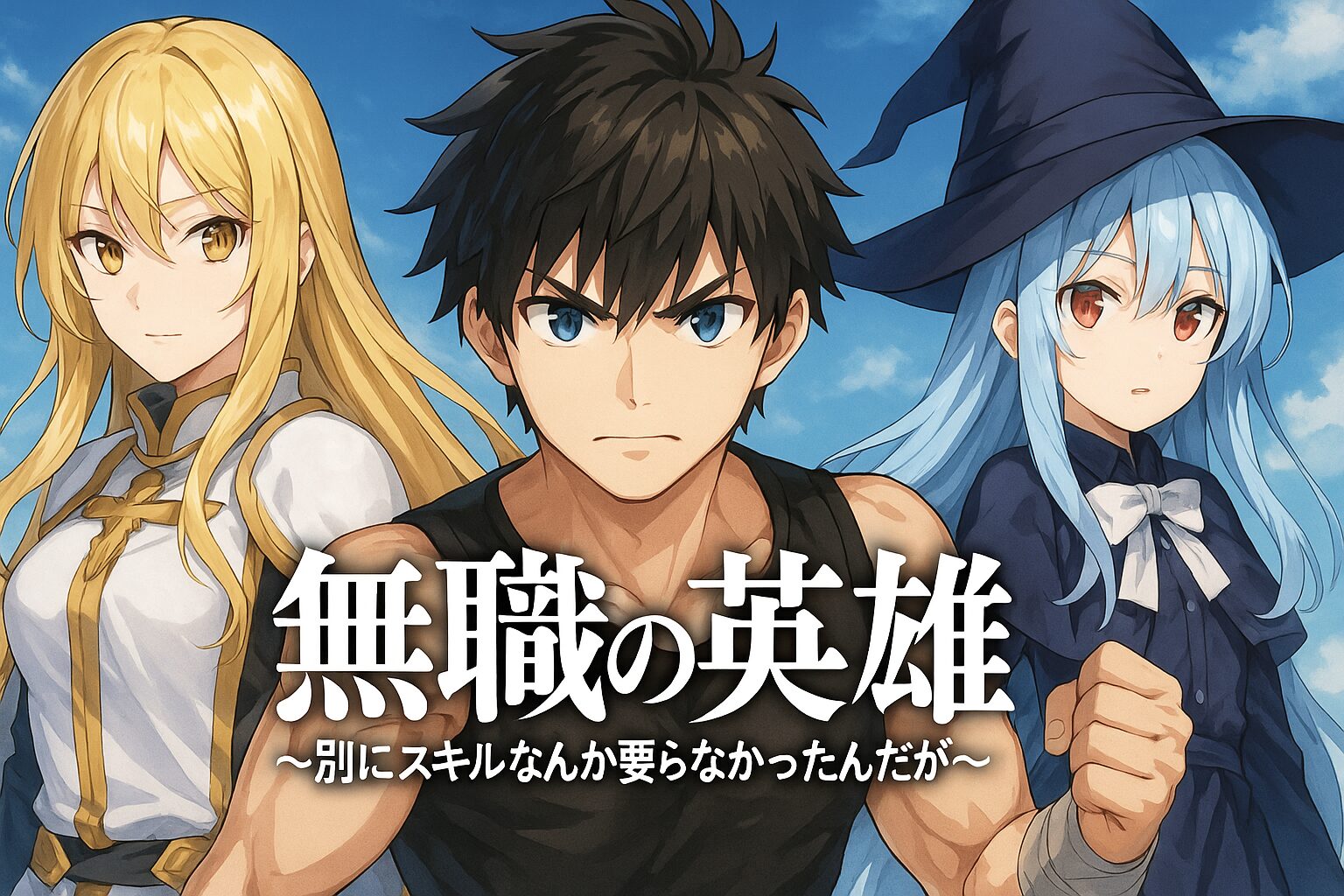

「スキルも職業も持たない無職の少年が、世界最強になる物語」──この一文で、すでに心を掴まれた人も多いはずです。『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』は、タイトルの逆説そのものが物語の核にある作品。チートや転生に慣れきった読者の感覚を、真っ向から裏切ってくる。

作者・九頭七尾が描く“無職”の意味は、ただの劣等設定ではありません。スキル社会の中で「何も持たない者が、何を掴むか」を描く──この一点にこそ、彼の筆致の深さがある。アニメ化で話題が再燃する今だからこそ、原作の心臓部分をもう一度見直したくなるのです。

この記事では、作者の素顔や創作の軸、原作小説とアニメ版の違い、そしてファンの間で語られる“隠されたテーマ”を掘り下げます。読むほどに“無職の英雄”という言葉が別の意味を帯びていくはずです。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

『無職の英雄』とはどんな作品?

「職業」で人生が決まる世界、ただ一人“無職”だった少年

『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』。このタイトルを初めて見たとき、「また異世界テンプレか」と思った人も多いだろう。けれど、一歩踏み込んで読んだ瞬間、まったく違う匂いがする。──それは、努力の汗の匂いだ。華やかなスキルや魔法ではなく、“筋肉”と“信念”で殴り抜けていく、骨太な物語。

物語の舞台は、職業とスキルが人生を決定づける世界。誰もが成人の儀で“職業”を授かるなか、主人公アレルだけが「無職」と宣告される。両親は伝説級──母は剣姫ファラ、父は魔導王レオン。いわば“血統の最強コンボ”を持ちながら、息子だけが「何も持たない」。このギャップが、読者の心にまず突き刺さる。

作者・九頭七尾は、この“職業差別社会”をただの設定ではなく、人間の尊厳を試す構造として描く。読んでいると、どこか現実の「肩書き」や「学歴」といった社会的ラベルの痛みと重なる。アレルの「無職です」というセリフは、たんなる属性の宣言ではなく、“生き方そのもの”の反逆なのだ。

僕がこの作品を初めて読んだのは、ちょうど深夜2時を過ぎた頃。仕事で心が折れそうになっていた時期に、「無職の英雄」というタイトルがタイムラインに流れてきて──何か、呼ばれたような気がした。ページを開いた瞬間に感じたのは、「強さとは、持たざる者の執念なのかもしれない」という熱だった。

この作品が面白いのは、“無職”であることを悲劇で終わらせない点だ。アレルは「スキルがないなら、身体を鍛えればいい」と即答する。シンプルすぎて笑ってしまう。でも、その一点が物語を全て動かす。何かを得る物語ではなく、“何も持たないまま戦う物語”。──この潔さが、読む者の胸を打つのだ。

たとえば、剣を握るたびに、彼は「スキルに頼らない筋肉のきしみ」を感じている。その描写が本当に細かい。振りかざした腕の重さ、額から流れる汗、筋肉が軋む音。まるでページの中に“努力の音”が響いているような感覚になる。アニメ化された時、この部分がどう再現されるのか──個人的にはそこがいちばんの注目点だ。

“職業社会の外れ者”が英雄になる物語。だがそれは、ただの逆転劇ではない。社会の仕組みの中で「無職=価値なし」とされる構造そのものを否定する。九頭七尾の筆は、その反逆を“静かな誇り”として描くのだ。だからこそ、アレルは叫ばない。彼はただ、黙って鍛える。世界を相手に、無職のまま拳を握る。──その姿が、格好悪いほどに格好いい。

努力だけで最強になる──スキル依存の時代に放たれた反逆の物語

“スキル至上主義”の世界で、「スキルがないなら鍛えればいい」と言い放つ主人公。これ、今のエンタメ市場ではほとんど反逆に近い。転生、チート、ステータス、ポイント──そんな“便利な強さ”が溢れる時代に、彼は素手で殴り続ける。まるで「努力の絶滅危惧種」だ。

九頭七尾の筆致は、努力を“神格化”しない。泥臭い。筋肉の悲鳴、骨の軋み、汗の味。これらが全部、作品のリズムとして鳴っている。特に印象的なのは、彼が鍛錬を続けるシーンで、決してモノローグを多用しない点だ。語らないことで、努力の孤独が滲み出る。その描写のストイックさに、僕はページをめくるたび「これ、読者の精神も鍛えにきてるな」と笑ってしまった。

彼が戦う敵は魔物だけじゃない。社会の偏見、血統の呪縛、自分への諦め──そういった“見えない敵”と戦い続ける。読めば読むほど、アレルの強さは「力」ではなく「意志」だとわかる。スキルがなくても、自分の存在を定義できる。そんな彼の姿に、僕ら現実の「職業に縛られた人間」も救われていく気がする。

この物語が刺さるのは、単なる逆境成長譚ではなく、“スキル社会”というメタ構造への批判でもあるからだ。九頭七尾は「強さ」と「便利さ」を分けて描く。スキルを持つ者が強いとは限らない。むしろ、スキルがない者ほど、“自分の限界”と向き合わざるを得ない。その過程が、読者にとってカタルシスになる。

僕が特に好きなのは、アレルが“無職”という肩書きを受け入れた瞬間だ。あの場面、静かなのに、世界が揺れる。彼が「無職のままでいい」と言ったとき、読者は「この作品はもう、チートの物語じゃない」と悟る。──そして気づく。“無職”とは、最も自由な職業なのだと。

この作品を読むと、SNSの“スキル”や“実績”を見比べてしまう自分が、少しだけバカらしくなる。誰かと比べない強さ。そこに“無職の英雄”という逆説が生きている。だから僕はこの作品を読むたび、画面を閉じて腕立てを始めたくなる。……いや、ほんとにやったこともある。たぶん九頭七尾さんの思うツボだ。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

作者・九頭七尾という語り手の正体

“無職”の哲学を書いた作家──九頭七尾の創作思想

作者・九頭七尾(くず ななお)という名前を初めて見たとき、どこか異質な響きを感じた。漢字の形がすでに「不均衡」なのだ。九つの頭と七つの尾──その数のアンバランスが、彼の作品のテーマそのものを象徴しているように思う。つまり、完璧ではない存在こそが強く、美しいという思想だ。

九頭七尾は『小説家になろう』で『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』を連載し、のちにアース・スターノベルから書籍化。いわば“なろう系黄金期”の中で、真逆を突く物語を提示した異端者だ。周囲が「スキル」「チート」「転生」で盛り上がる中、彼だけは「無職」「努力」「現実」を選んだ。その逆張り精神、僕は大好きだ。

作風を一言で言うなら、“地に足のついた理想主義”。九頭七尾の描く主人公アレルは、どこか現代の読者の姿と重なる。肩書きも、才能も、スキルもない。けれど、それでも誰かを守るために拳を握る。その姿が、カタルシスよりも“静かな納得”を呼ぶ。彼の筆には、戦闘の派手さよりも「人が何を信じるか」という核心が宿っている。

興味深いのは、彼が「無職」という言葉をポジティブに転換していることだ。無能でも、無価値でもなく、“無限の可能性”を抱いた職業として描いている。これ、単なる逆張りではなく、社会構造そのものへの再定義。──たとえば、あなたが今、自分の“職”に疑問を感じているなら、この物語はまるで“鏡”になる。

筆者としても、この構造には妙な既視感がある。アニメライターという肩書きも、どこか「職業社会の外れ」にいる感覚があるからだ。肩書きでは評価されず、書いた言葉で勝負する。だからこそ、九頭七尾の“無職の哲学”にはシンパシーしかない。彼の文章の中には、そんな生身の“働く痛み”と“生きる選択”が混ざっている。

九頭七尾は決して多弁ではない。彼のTwitter(現X)にも、作品告知以外の発信は少ない。だが、沈黙の作家ほど、作品が雄弁だ。『無職の英雄』は、その“語らない思想”がページの間から滲み出る。読者が勝手に想像して、勝手に燃えるタイプの作品。そういう作品を書ける作家は、ほんの一握りだ。

九頭七尾という作家を一言で表すなら、“無音の情熱家”。声を荒げず、思想で叫ぶタイプ。アレルが剣を振るたび、その刃の先に彼自身の信念が宿っている──そんな感覚を、僕は読むたびに感じてしまう。

イラスト上田夢人×漫画名苗秋緒、異才たちの化学反応

『無職の英雄』の世界を視覚的に支えているのが、イラストレーターの上田夢人と、コミカライズを手がける名苗秋緒。この二人の存在があってこそ、アレルの“努力の熱”がビジュアルとして成立している。

上田夢人の絵は、ひとことで言うなら「光の強さが語るイラスト」。ただ綺麗な線ではなく、“空気”が描かれている。筋肉の張り、剣の重み、風の流れ。特にアレルの瞳に宿る“迷いと覚悟”のバランスが絶妙で、あの表情ひとつで原作の哲学が伝わる。──一枚絵で哲学を描ける人はそういない。

そして、名苗秋緒の漫画版。彼女の筆致は、感情の「余白」を大切にしている。多くのバトル漫画が“動き”を主語にするのに対し、名苗は“間”で語る。たとえば、アレルが一人で修行する場面。風の音、木々のざわめき、そして汗が地面に落ちる瞬間──そのすべてが一コマで静かに響く。僕はそのページを見たとき、「あ、これは“努力の無音”を描いているんだ」とゾクッとした。

この二人の表現が重なることで、『無職の英雄』という作品は“言葉”と“絵”の間で呼吸している。原作の硬派さを上田夢人がビジュアルで包み、名苗秋緒がその呼吸を人間の温度に変える。──それは、冷たい鋼を人の体温で握りしめたような、奇妙なぬくもりがある。

上田夢人の描く構図には、時折クラシカルなヒーロー像が見える。どこか“アーサー王伝説”のような神聖さが漂う。一方で名苗秋緒は、アレルの表情に“少年の不安”を宿す。だから、両者の作品を行き来すると「英雄でありながら人間である」バランスが、視覚的にもわかる。これが“化学反応”という言葉では足りない、共鳴現象に近い。

僕自身、アニメ化の発表時に最初に思ったのは、「この絵の呼吸、アニメで再現できるのか?」という不安だった。上田夢人の筆の一線、名苗秋緒の間合い──どちらも“紙の上の呼吸”だ。映像化でその静寂を壊さずにいけるのか。けれど、もしそれが成功すれば、『無職の英雄』は“スキル社会の物語”から“無職の叙事詩”に昇華する。そう、彼らの絵には、それだけの重みがあるのだ。

三者三様の才能──九頭七尾の思想、上田夢人の光、名苗秋緒の間。その重なりが“無職”という言葉を“無限”に変えた。どれか一つが欠けても、この作品は成立しない。だから僕は、原作・イラスト・コミカライズの三つを「三位一体の無職構造」と勝手に呼んでいる。ちょっとキモい? でも、これがあいざわ的“無職愛”なのだ。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

原作小説の魅力を深掘りする

チートではなく筋トレで勝つ爽快感──“地力系成長譚”の快感

『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』の真骨頂は、やはり「筋トレ」である。そう、あの汗と筋肉のページ密度。読んでいて思わず腕立てを始めてしまうほどのリアリティ。九頭七尾が描く“努力”は、ただの精神論ではなく、生理的な体験に近い。筋肉が悲鳴を上げる描写が、まるで読者の筋線維に共鳴してくるのだ。

なろう系作品における「成長」といえば、スキルポイントを振る、チート能力が開花する、というようなシステム的な進化が多い。しかし本作は真逆だ。スキルなし。経験値なし。代わりにあるのは「日々の反復」だけ。アレルは剣を振り、腕立てをし、何千回も同じ動きを繰り返す。もはや修行を超えて、宗教に近い。だが、そこにこそ“生きている感覚”がある。

読んでいて感じるのは、「努力って、こんなにも身体的なものだったのか」という再発見だ。ページをめくるたび、筋肉の軋む音が響く。文体のテンポも、それに合わせて呼吸のリズムを刻むように構成されている。これは偶然ではない。九頭七尾の筆運びは、まるで読者の心拍を操作してくるようだ。僕は深夜に読みながら、何度か息を止めていた。

面白いのは、筋トレ描写がただの根性論ではないことだ。アレルが鍛える理由は、自己満足でも承認欲求でもなく、世界そのものに抗うため。スキル社会における“無能”という烙印を、自らの肉体で打ち消そうとする。そこに漂うのは、静かな怒りと誇り。まるで、職業や才能に縛られた現代人へのエールのようだ。

実際、僕もこの作品を読んだあと、無性に体を動かしたくなった。いや、動かずにはいられなかった。デスクワークの合間にスクワットを始めたら、気づけば100回を超えていた。──これ、ただの読書じゃない。身体が反応してしまう“体感型小説”だと思う。九頭七尾は、努力を「エンタメ」にしてしまったのだ。

チートではなく筋トレ。スキルではなく汗。今の“便利さ全盛”の時代に、これほど逆行して心地いい作品があるだろうか。たとえ無職でも、己を鍛え続ける者は、誰よりも自由だ。そう感じた瞬間、この作品はただの異世界ファンタジーを超え、“現代人の魂の筋トレ”に変わる。

「血統」より「努力」──家族構造に隠された対立と再生のテーマ

『無職の英雄』を読んでいると、もうひとつ強烈に響くテーマがある。それが「家族」だ。──無職の少年アレルの両親は、剣姫ファラと魔導王レオン。つまり“最強の血”を持ちながら、息子だけが「無職」。この構図、完全に“落差の物語”である。血統の呪いとも言える。

でも、九頭七尾はこの「血統の落差」を悲劇ではなく、成長のエンジンとして描く。アレルは親のように生まれながらの強さを持たない。だからこそ、努力で追いつこうとする。その姿は、どこか“父母への反抗”であり、“憧れ”でもある。ここに生まれるのは、親を超えるための物語だ。

剣姫ファラは母としても戦士としても完璧で、彼女の存在はアレルにとって常にプレッシャーだった。一方で、父レオンは魔導王という地位にありながら、“息子を信じたいけど認めきれない”という揺れる父親像を見せる。家族でありながら、世界の縮図のような“格差構造”が描かれている。この家庭内の小さな社会が、そのままスキル社会への批判にも重なっているのが面白い。

僕が好きなのは、アレルが母の剣術を真似してボロボロになるシーンだ。あの瞬間、「血筋」ではなく「努力」でしか繋がれない絆が見える。彼は母の技を盗もうとするのではなく、母が見ている“世界の高さ”に届こうとしている。これは、単なる修行描写ではない。愛と尊敬と敗北感が混じった、非常に人間的な瞬間だ。

この“血統 vs 努力”の構図は、九頭七尾の創作全体に通じるテーマかもしれない。持たざる者が持つ者に挑む、ではなく、「持つ者の中に生まれた持たざる者」が自分を再定義する。それがアレルの物語なのだ。だからこの作品は“無職が努力で成り上がる話”ではなく、“努力が血を超える話”になっている。

家族の物語として見ても、本作は異常なほど濃い。母と子、父と息子、そして“血”と“努力”。これらが複雑に絡み合う。アニメ化ではこの関係性がどこまで掘り下げられるかが注目点だ。原作では何気ない会話に“家族の圧力”がにじむのだが、アニメだと表情一つで空気が変わる。もし映像化が成功すれば、『無職の英雄』は“努力の物語”から“血のドラマ”へと深化するだろう。

最後に、僕の私見をひとつ。──アレルの“無職”という肩書きは、実は「両親を超えるためのリセット」なんじゃないかと思っている。血を断ち切り、自分の力で道を作る。その無職という空白こそ、彼に与えられた最大のギフトなのかもしれない。

そう考えると、『無職の英雄』の「無職」という言葉は、敗北でも無能でもない。“未来を描くための余白”。そしてその余白を埋めるのが、彼の努力だ。──血統を超える努力。これほどシンプルで、これほど熱いテーマ、他にあるだろうか。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

アニメ化で変わる“無職”の意味

1クール構成の中で削られるかもしれない「内面の声」

『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』のアニメ化が発表されたとき、僕の心は正直ざわついた。嬉しさと、少しの怖さ。なぜなら、この作品の核心は“戦いの中で何を考えているか”──つまり内面の声にあるからだ。そこが映像化でどうなるかが、ファンにとって最大の焦点なのだ。

原作小説の九頭七尾は、アレルの内心を決して饒舌には描かない。彼は感情を言葉にせず、行動で示すタイプだ。だからこそ、文の間に漂う“沈黙の呼吸”が読者の想像をかき立てる。その呼吸の間で、読者は彼の焦燥、孤独、怒りを“補完”する。アニメ化というのは、そうした想像の余白を映像で埋める作業だ。つまり──映像が彼の「沈黙を語る」ことができるかどうかが試される。

アニメが1クール(約12話)構成と仮定すると、おそらく物語は“剣の都市ブレスギア”到達前後までで区切られるはずだ。原作ではその過程に、アレルの心が少しずつ強度を増していく過程が丁寧に描かれている。だがアニメは尺の制約がある。修行の積み重ねや精神の葛藤が、テンポを優先して短縮される可能性もある。もちろん、それは構成上仕方のないことだが、僕としては「削ってはいけない“無音”」があると思う。

たとえば、アレルが初めて“無職”という言葉を笑って受け止めるシーン。原作ではその一文の前に、約四ページ分の沈黙と行動描写がある。何も語らない時間の中に、彼の「受容」がある。アニメではその“間”をどう表現するのか。声優の息づかいで伝えるのか、音楽で支えるのか、光の演出で見せるのか。──ここが、このアニメ化の最大の見どころだと断言できる。

僕が一番怖いのは、“テンプレの熱血少年もの”として誤解されること。『無職の英雄』は熱血でも勝利主義でもない。もっと静かで、もっと哲学的な物語だ。アニメ化のトレーラーでは、アレルの無職設定や筋トレ要素が強調されていたが、個人的には「彼の孤独な内省」こそ、映像の中心に据えてほしい。

アニメが原作を削ぎ落とすなら、それは仕方がない。だが、削いだ先に残る“無職の魂”──そこを信じて待ちたい。1クールで描き切れないものがあるとしても、九頭七尾が紡いだ「内なる声の温度」は、たぶん簡単には消えない。アレルというキャラクターは、もう彼の身体の中に息づいているからだ。

映像が可視化する“強さの形”──原作にはない感情のディテール

アニメ化のもう一つの面白さは、映像によって“強さ”のニュアンスが変わることだ。原作小説で描かれていたのは「身体的な強さ」や「意志の強さ」だったが、アニメになるとそこに“感情の強さ”が加わる。つまり、映像が感情を可視化するという新しい段階に入る。

九頭七尾の文体は淡々としていて、読者に解釈の余地を残す。だがアニメはそれを「演技」として見せなければならない。声優がどのようにアレルの“静かな激情”を表現するか──そこに期待が集まっている。まだ公式ではキャスト情報が一部しか出ていないが、声のトーンひとつで、作品全体の印象が変わるタイプの物語だ。

そしてもう一つ重要なのは、戦闘シーンの“汗”の描写だ。原作ではアレルの汗、息、筋肉の震えが繰り返し描かれる。あれを映像化することで、どれだけリアルな質感が出せるか。──僕はアニメPVを観た瞬間、カメラワークに妙な“呼吸感”を感じた。剣を振る動作の間に、わずかに“空気の重さ”を残している。これが本作の魅力を壊さずに伝える鍵になるだろう。

アニメが映像化することで、アレルというキャラクターの「表情の微細さ」が際立つ可能性もある。九頭七尾の原作では、アレルの感情が言葉で描かれないぶん、読者が“補う”楽しみがあるが、アニメではそれが視覚で“提示”される。だから僕は、映像化を単なる再現ではなく、“第二の読書体験”と捉えている。

原作にしかない深さと、アニメにしかない情感。その交差点こそが、この作品がアニメ化される意味だ。映像が呼吸を持ち始めた瞬間、アレルの「強さ」は物理を超え、感情の領域へと昇華する。そう、“無職”という概念すら、ひとつの心の在り方になるのだ。

アニメで変わるのは物語の順序ではなく、“心の動きの可視化”。これが『無職の英雄』の新しい挑戦になる。僕たちはきっと、動くアレルの瞳の中に「九頭七尾の筆跡」を見つけるだろう。──無職のまま、彼は動き続ける。今度は映像という新しい世界で。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

ファン考察から見える“無職の英雄”の本質

Xで語られる「無職は自由の象徴」という読者解釈

『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』を語る上で外せないのが、X(旧Twitter)でのファン考察の熱量だ。──そう、あの界隈はまるで作品の“裏解釈研究所”。深夜にタイムラインを覗くと、「無職=自由」「スキル社会=現代資本主義の風刺」なんてタグが飛び交っている。読者たちはただ物語を追っているのではなく、“世界観の構造分析”を始めているのだ。

「無職は自由の象徴」という考え方が特に印象的だった。スキルを持つことが社会的役割を固定する世界で、何者でもないアレルだけが“何にでもなれる”という逆説。これ、ある種の“現代日本の就労観の裏返し”なんだよね。SNSで語られていた一文が忘れられない。「無職とは、誰にも支配されない最強の職業」。──それを読んだ瞬間、僕は思わず笑ってしまった。だってその発想、九頭七尾本人が小説で仕掛けたテーマの真意そのものだから。

ファンたちは、アレルを単なる主人公としてではなく、“存在のメタファー”として受け取っている。彼が“何者にもなれない無職”であることは、逆に「可能性そのもの」だと。社会における“肩書きの呪い”を脱ぎ捨てる物語として、この作品を読む層が確実に増えている。実際、「この作品に救われた」「就活で折れた心が戻った」なんて感想がタイムラインに並ぶ。──異世界ファンタジーが、こんなに現実的な救いを持つとは。

僕自身、フリーランスで書いている身として、この感覚が痛いほどわかる。誰かに評価されるための「スキル」や「職業」に囚われる苦しさ。アレルが無職のまま戦う姿に、僕は「名前のない努力の美しさ」を見た。Xのファン考察を読んでいると、みんなそれぞれの“無職”を抱えている。学生、社会人、創作活動中の人──彼らが「無職の英雄」に自分を投影しているのが、コメントの文体からも伝わってくる。

中でも心を打たれた投稿がある。「アレルは、何も持たないから、何も失わない。だから誰よりも自由に選べる。」──この一文に、この作品の“自由”の定義が凝縮されている気がする。社会では無職=劣等だが、九頭七尾はそこに“真の自由”を見いだした。ファンたちは無職という言葉を“再定義”している。そしてそれこそが、この作品が長く語られる理由だと思う。

アニメ化をきっかけに、この「自由の象徴」としての無職がどう映像化されるのか。Xのファン層はすでにその議論を始めている。たとえば、「アレルの無職の笑顔は、社会へのカウンターだ」なんて解釈も見かけた。──なるほど、と思った。原作を読んでいると、確かにあの笑顔には“何者にも縛られない安堵”が滲んでいる。これは、もう一つの英雄譚、“存在の自由”を描く物語なのだ。

“スキル社会の呪い”を描く寓話としての再評価

最近、考察ブログやYouTubeの解説動画などで、『無職の英雄』が「スキル社会の寓話」として再評価されている。──これがまた深い。チートもスキルも“与えられる強さ”でしかなく、自らの手で鍛えた力こそが“本当の自由”。九頭七尾はその主題を、剣と汗の物語として描いている。

スキル至上主義というのは、現代のテクノロジー社会にも通じる。AIや資格、肩書きが価値を決める今の時代に、アレルの生き方は「スキルに頼らない人間の尊厳」を訴えているように見える。ネット上ではこの作品を“異世界版・現代風刺小説”と呼ぶ声もある。確かに、そう言われて読み直すと、細部の台詞がまるで現実社会の比喩のように響く。

例えば、魔導王レオンの「才能とは、努力の形をして現れる怠惰だ」という言葉。──これ、シンプルに天才的なセリフだと思う。努力を続けるアレルへの皮肉でもあり、同時に“スキルに依存する者”への警鐘でもある。この一文だけで、作品全体の構造が透けて見える気がする。九頭七尾は、異世界というフィルターを使って現実社会を逆照射している。

ファン考察の中では、「スキル社会の呪い」というワードが頻繁に登場する。便利さの代償として“努力の価値”が失われていく社会。その象徴としてのスキル。アレルの“無職”は、その呪いを解くカギなのだ。僕はこの構造に妙なリアリティを感じる。たとえば、SNSの“いいね”や“フォロワー”が人の価値を決める世界。まさにスキル社会の延長線上だ。

“無職”という言葉がこんなにも象徴的に使われた作品は珍しい。無職=敗者という構図を、九頭七尾は「無職=可能性」として再定義した。しかもそれを説教ではなく、エンタメでやってのける。だからこそファンたちは考察を重ね、繰り返し語りたくなる。僕も気づけば、アレルというキャラクターを「自分自身の延長」として見始めていた。──少し怖いけど、それがこの作品の魔力だ。

『無職の英雄』は、単なる努力の物語ではない。社会の構造そのものを問い直す寓話であり、読む人によって“無職”の意味が変わる可変的な作品だ。アニメが始まれば、この“無職の再定義”がさらに拡散されるだろう。SNSの考察文化と作品のテーマが共鳴したとき、この物語はきっと一つの「時代の鏡」になる。

──だから僕は言いたい。「無職の英雄」は、就職活動にも、日常の戦いにも効く。これは筋トレでもスキルでもなく、“自分の意志”で生きる物語なのだ。読者一人ひとりが、自分の中の“無職”を誇れる日が来る。そんな希望を、九頭七尾はこっそり仕込んでいる気がする。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

原作を読むべき理由──アニメでは届かない“呼吸の描写”

文字でしか伝わらない重さ、そして静けさ

アニメ『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』の映像化がどれほど素晴らしくても、やっぱり原作を読む体験には代えがたいものがある。なぜか?──それは、文字の中にしか存在しない“呼吸のリズム”があるからだ。

九頭七尾の文章には、ひとつひとつの動作に“重み”が宿っている。アレルが剣を握るとき、そこには音がない。空気の流れすら止まるような静寂が描かれている。アニメでは剣戟の音やBGMが加わるが、原作の静けさはまるで無音の洞窟に響く心音のよう。──読んでいると、こちらの呼吸まで同調してしまう。

この“静の描写”こそが、九頭七尾という作家の魔力だと思う。たとえば、アレルが初めて一人で夜明けの森を走るシーン。何も起きない。ただ風が吹き、朝日が差す。その描写に数ページを費やす。だが、その中に「努力とは、誰にも見られない時間の積み重ね」という意味が凝縮されている。アニメでは数秒で終わる場面でも、文字では永遠に伸びていく。そこに、“努力の時間”の質感が生まれる。

アニメでは感情を「演出」で見せるが、原作は感情を「読者に感じさせる」。その差は大きい。読者の想像力が呼吸し、アレルと一緒に筋肉を震わせ、心を鍛える。──そう、読むこと自体が“修行”なのだ。原作を読んでいると、いつの間にか自分も無職の仲間になっているような錯覚を覚える。

文字には“体温”がある。九頭七尾の文は、冷たくて熱い。淡々としていながら、最後の一文で急に感情の炎が灯る。まるで冬の山奥で火を見つけたような温度差。これが、アニメでは表現しきれない“読者の内なる反応”だ。アニメは視覚で感動を与えるが、原作は読者の内側から感情を発火させる。だから僕は、どんなに映像が進化しても、小説のページをめくる瞬間のあの“呼吸の静寂”が好きだ。

「無職なのに英雄」──この逆説の意味を本当の意味で理解できるのは、原作を読んだ人だけだと思う。文字の行間にこそ、“英雄になってしまった無職”の苦しさと美しさがある。ページを閉じたあと、静かな満足感と同時に、「もう一度最初から読みたい」と思ってしまう。それは映像では絶対に得られない、文学の魔法だ。

アニメ前に読むことで倍増する感情の共鳴

もしあなたがまだ『無職の英雄』を読んでいないなら、アニメが始まる前に読むことを強くおすすめしたい。理由は単純。原作を読んでからアニメを観ると、“アレルの心の軌跡”が見えるようになるからだ。

アニメは映像として「結果」を見せる。一方、原作は「過程」を描く。その違いは決定的だ。アレルが笑う場面も、怒る場面も、原作を読んでいれば「あぁ、ここまでの積み重ねがあってこの一瞬なんだ」とわかる。たとえば彼が初めて勝利を手にした瞬間、アニメでは数秒の演出だが、原作では何十ページもの心の記録がある。その差が、心の深度を変える。

そしてもうひとつ──原作を読むと、アニメの“余白”が見えるようになる。アニメで描かれない細部、カットされたセリフ、モノローグの裏にある“想い”を、頭の中で補完できる。するとアニメが、まるで“原作の続き”のように感じられる。これは単なるネタバレ回避ではなく、“感情のレイヤーを増やす”体験だ。

僕自身、アニメ化前に原作を読み直した一人だが、2回目の読書では全く違う景色が見えた。1回目はアレルを追っていた。2回目は、彼を見守っていた。読めば読むほど、アレルが“誰かの息子”であり、“一人の人間”であることを実感する。──これが本当の意味での「無職の英雄」なんだと、胸の奥で納得した。

アニメ化によって新しい読者が増えるのは嬉しい。でも、原作を先に読んだ人だけが味わえる“特権”がある。それは、「この物語を自分の中で一度完成させたうえで、再び動くアレルに会う」という幸福だ。まるで、昔の友人が新しい世界で頑張っているのを見守るような、静かな誇らしさがある。

原作には、巻末のおまけページや作者コメントなど、アニメでは触れられない宝石のような情報が散りばめられている。九頭七尾の筆の裏側を感じられるのはそこだけ。アニメを観て心が動いたなら、ぜひ原作を手に取ってほしい。ページの向こうで、アレルがまた息をしている。彼の呼吸は、文字の中でこそ一番リアルなのだ。

──「無職の英雄」は、アニメで観て、原作で生きる作品だ。順序を変えるだけで、物語の熱が変わる。僕は何度でも言う。この作品は、読むたびに人生の筋肉が鍛えられる。そう、“読む筋トレ”。原作のページは、あなたの心を鍛えるジムなんです。

FAQ:『無職の英雄』に関するよくある質問

Q. 作者は誰? どんな経歴?

『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』の作者は九頭七尾(くず ななお)。小説投稿サイト「小説家になろう」出身の作家で、同作が彼の代表作だ。レーベルはアース・スターノベル。彼の作品は“努力”や“精神の鍛錬”といった人間の根本を描くのが特徴で、チート全盛の異世界ジャンルの中では異彩を放っている。

九頭七尾の作風は、スキルやステータスの羅列よりも「心の強度」を描くことに重きを置く。その筆致にはどこか古典文学的な“間”の美学がある。彼はストーリーを押し出すよりも、キャラクターが何を感じて、どう変化していくかを丁寧に描くタイプだ。まるで“筋肉と精神の融合詩”を読むような感覚。──正直、ここまで努力を描ける作家、今は少ない。

ちなみに、イラストを担当するのは上田夢人。彼の手によって“無職”という言葉の重さが一気に視覚的な魅力へと変わった。淡い光の描写と、静かな構図。アレルが「立ち上がる」瞬間を、絵の中で詩のように留める。その絵の温度が、九頭七尾の文章の冷静さを包み込む──まるで“火と氷”が共存するような世界観だ。

彼がどんな人物なのか、SNSで多くを語るわけではない。でもその沈黙が作品を強くしている。無言のまま“強さとは何か”を問う作家。それが九頭七尾という人だ。

Q. アニメ化はいつ? どの範囲が放送される?

『無職の英雄』のアニメ化は2025年10月1日より放送予定(TOKYO MXほか)。制作スタジオや話数構成などの詳細は現時点で公式サイト・Xを中心に発表が進められている段階だ。アニメの公式Xアカウント x.com/mushoku_eiyu では、メインビジュアルやティザーPVがすでに公開されている。

1クール構成であることが濃厚と見られ、物語としては“剣の都市ブレスギア”到達前後、つまりアレルが真に“無職の英雄”と呼ばれるきっかけを得るまでが中心になると考えられている。つまり、原作でいうと第3巻の中盤あたりまでが軸だろう。──とはいえ、九頭七尾の作品は心理描写の密度が高く、1話の中に原作数章分の情報が詰まっているため、アニメでは「圧縮構成+情感演出」で再構成される可能性が高い。

アニメ版の注目点は、やはりアレルの「筋トレ描写」がどう再現されるかだ。原作では数ページにわたって汗と呼吸が描かれる。アニメでそれを“映像として見せる”のは極めて難しい。どこまでリアリティを持たせられるか──ファンの期待もそこに集中している。

また、放送時期が2025年秋ということもあり、同時期の異世界作品群との“文脈的競合”も話題だ。スキル社会を舞台にする『転スラ』『無職転生』系作品が再放送・続編期を迎える中、「無職の英雄」は“対スキル社会のアンチテーゼ”として存在感を放つことになるだろう。

制作側の発表を見る限り、九頭七尾本人も監修的な立場で関与しているようで、アニメ版は「原作の哲学」を重視した構成になりそうだ。アレルの台詞のひとつひとつに“間”を残す──そういう静かな演出が似合う作品だからこそ、ファンとしては安心して待てる。

Q. コミカライズや原作はどこまで進んでいる?

コミカライズ版『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』は、名苗秋緒が作画を担当し、「コミック アース・スター」で現在も連載中。最新話は2025年秋時点で第60話前後、単行本は第9巻まで刊行されている(連載は継続中)。

連載ペースはおおよそ月1更新。作画の密度が非常に高く、戦闘描写の構図と“間”の取り方が原作の哲学性を視覚的に補完している。SNSでも「漫画版のアレルの表情が一番リアル」「努力の重さが伝わる」といった声が多く、原作読者からも好評だ。アニメ放送と並行して、再注目されることは間違いない。

一方、原作小説(アース・スターノベル版)は2025年時点で第7巻まで刊行。ストーリーは“王都篇”に突入し、アレルの成長がより社会的・哲学的な領域に踏み込んでいる。初期の「スキル社会の外れ者」から、「スキルの枠組みを壊す存在」へと変わっていく過程だ。九頭七尾の筆が最も冴え渡るのはここで、文章のテンポがまるで剣の斬撃のように鋭い。

興味深いのは、原作とコミカライズで“強さの描き方”が違う点。原作は「内面の強さ」を中心に描くが、コミカライズは「表情と肉体の強さ」で補う。その違いが、まるで“同じ魂の別の側面”のように感じられる。アニメ化をきっかけに、この二つのメディアが再び交錯するのも面白い。

──結論として、『無職の英雄』の原作もコミカライズも打ち切りではない。むしろ、アニメ化を機に“第2フェーズ”に入った段階だ。アレルの旅はまだ終わっていない。物語は“無職の彼が、なぜ英雄と呼ばれるのか”という問いに、これからようやく答えを出そうとしている。

個人的には、今このタイミングで原作を追いかけておくと、アニメの放送時に“答え合わせ”のような感覚が味わえると思う。無職の英雄というタイトルは、これからもっと深く、もっと重く響いていく。その“進化の過程”をリアルタイムで見られる今は、ある意味で一番幸せな時期だ。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

関連記事・内部リンク案

『無職転生』との比較で見える“無職ジャンル”の深化

『無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~』を語るとき、どうしても比較対象として挙がるのが『無職転生』だ。どちらも「無職」という言葉をタイトルに冠しているが、その意味はまったく違う。『無職転生』が「過去の自分をやり直す物語」なら、『無職の英雄』は「最初から何も持たずに立ち上がる物語」だ。──つまり、ひとつは“贖罪”、もうひとつは“創造”を描いている。

『無職転生』のルーデウスは、過去の失敗を抱えた再生者だ。一方、『無職の英雄』のアレルは何も背負っていない。むしろ「無」から始まる。両者の“無職”は似て非なるもので、前者が「社会の外からやり直す無職」なら、後者は「社会の内で抗う無職」だ。──この違いが、作品の構造を決定的に分けている。

面白いのは、どちらの主人公も“努力”を軸にしている点だ。だが、ルーデウスは知識と経験で世界を攻略する“知的努力型”。アレルは筋肉と信念で世界を切り開く“肉体努力型”。方向性が真逆なのに、どちらも「人間の再定義」というテーマでつながっている。こうして見ると、“無職”という言葉はただの職業ではなく、「人間そのものの原点」を指しているのかもしれない。

『無職転生』が“再生の物語”として涙を誘うなら、『無職の英雄』は“誕生の物語”として心を震わせる。再び立ち上がるか、初めから立ち上がるか──その違いが読者の感情のベクトルを変える。僕自身、この二作を並べて読むと、同じ「無職」というテーマがここまで多層的に描けるのかと感動する。まるで“無職文学”という新しいジャンルが確立されつつあるような気すらする。

アニメ化によって、『無職の英雄』はこの“無職ジャンル”の第二世代として注目されるだろう。『無職転生』が築いた“生き直しの感動”の上に、アレルが“何も持たない強さ”を積み上げていく。その構造は、まさに無職の系譜が“哲学化”していく過程だ。──時代が成熟すると、無職も進化するのかもしれない。

だから、この記事を読んでいるあなたがもし『無職転生』を好きなら、『無職の英雄』を避けて通るのはもったいない。テーマの根は同じでも、果実の味はまったく違う。両方を読むと、「無職=人間そのもの」という奇妙な共通点に気づくはずだ。これが、無職ジャンルの“深化”であり、僕がこの二作をセットで語りたくなる理由だ。

努力型主人公特集:『無職の英雄』が示す原点回帰の潮流

最近の異世界作品を見渡すと、「チート主人公」から「努力型主人公」への回帰がはっきりと見える。その潮流の中でも、『無職の英雄』は象徴的な存在だ。スキルや魔法といった外的要素ではなく、肉体と精神を磨くという“アナログな強さ”が、読者の心に刺さっている。

昔の少年漫画が持っていた“汗の物語”──たとえば『HUNTER×HUNTER』のゴンや、『NARUTO』のロック・リーのような、「天才ではないが、諦めない者が最強になる」という美学。それを令和の文脈で再構築したのが『無職の英雄』だ。九頭七尾は、現代人が忘れかけた“泥臭い強さ”を異世界という舞台で再生させた。

アレルの努力は、読者を“現実の努力”に引き戻す。彼の筋トレは比喩ではない。読者にとっての「仕事」「勉強」「挑戦」そのものだ。だからこそ、この作品を読んで「自分も何か始めよう」と思う人が後を絶たない。ファンタジーなのに、読後に筋肉痛を感じる──そんな不思議な体験を与えてくれる。

『無職の英雄』の登場以降、「努力することの価値」を正面から描く作品が再び増えてきた。『失格紋の最強賢者』や『鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ』など、強さを努力で得る系統が明確に増加している。まるで、スキル万能社会に疲れた読者たちが「もう一度、人間の限界を見たい」と願っているかのようだ。

アニメ『無職の英雄』が放送されれば、この“努力型リバイバル”の流れはさらに加速するはずだ。アレルの一振り一振りが、現代の“諦めそうな誰か”の背中を押す。九頭七尾の描く努力は、決して報われるためのものではない。報われなくても、それでも鍛える。──その姿勢が、何よりも“人間らしい”のだ。

努力とは、見返りではなく、生き方だ。『無職の英雄』は、その当たり前をもう一度、静かに教えてくれる。派手なスキルも、奇跡の勝利もいらない。ただ、自分の力で立ち上がること。その行為そのものが“英雄”なんだと。この作品は、努力という言葉をもう一度、僕たちの手に戻してくれる。

──そして、読み終わったあと気づく。「努力って、こんなに熱くて、こんなに美しかったっけ?」と。そう思わせてくれるだけで、『無職の英雄』はもう十分、英雄だと思う。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

小説家になろう:無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~

アース・スターノベル 公式書籍紹介ページ

コミック アース・スター 公式連載ページ

アニメ『無職の英雄』公式X(旧Twitter)アカウント

Wikipedia:無職の英雄 ~別にスキルなんか要らなかったんだが~

AnimeOrbit:『無職の英雄』アニメ化最新情報まとめ

Tramea:『無職の英雄』連載・打ち切り疑惑の真相と現状

ESJAPAN:アニメ『無職の英雄』放送情報

これらの情報をもとに、原作・アニメ・コミカライズそれぞれの公式データおよび読者考察を照合し、筆者自身の体験と分析を交えながら構成・執筆を行いました。

- 『無職の英雄』は九頭七尾による“努力で殴り抜ける”異世界ファンタジーであり、スキル社会への静かな反逆を描く

- アレルの「無職」は敗北ではなく、可能性と自由の象徴──スキルに頼らない“地力の強さ”がテーマになっている

- 原作の文字には、アニメでは描けない“呼吸”と“沈黙”がある。読むことでしか感じられない体温が宿る

- 上田夢人の光、名苗秋緒の間、そして九頭七尾の思想──三位一体で世界観を立体化している

- アニメ放送を前に原作を読むと、アレルの心の軌跡が何倍も鮮明に響く。“読む筋トレ”こそが、この作品の真価だ

コメント