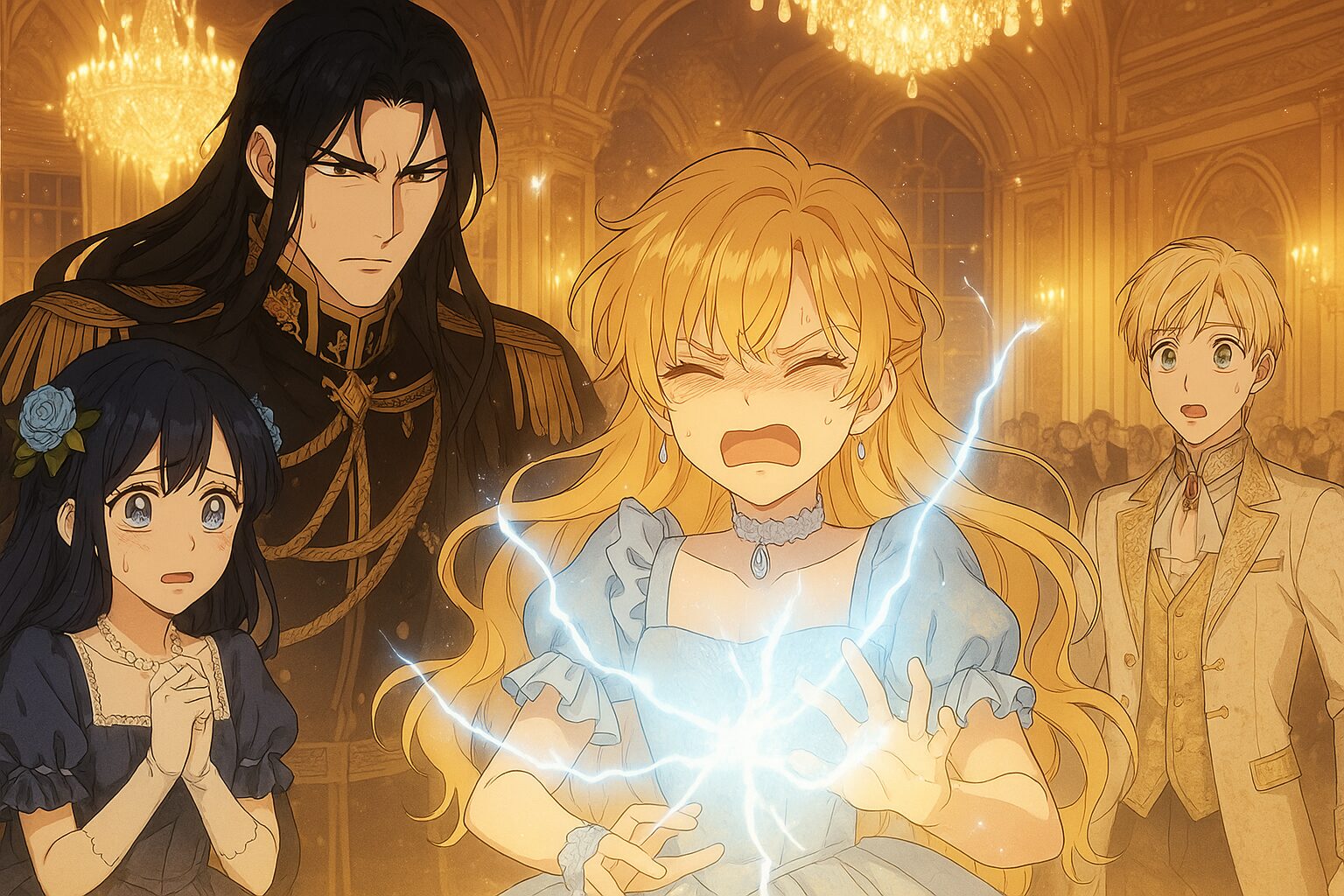

煌びやかなデビュタント舞踏会――けれど『ある日お姫様になってしまった件について』におけるその一夜は、ただの社交界デビューではありません。アタナシア、ジェニット、そしてクロード。それぞれの運命を裂く“静かな分岐点”だったのです。

父に愛された少女と、愛されるために創られた少女。二人の間で揺れるのは、血ではなく「魔力」。その暴走が示したのは、単なる超常現象ではなく、〈心がもつエネルギー〉そのものだった――そんな考察が、SNSでもじわじわ広がっています。

本記事では、公式情報とファンの考察を交差させながら、「デビュタント舞踏会」「ジェニット」「魔力暴走」という三つのキーワードがどのように結びついているのかを掘り下げます。相沢透として、あなたと一緒に“真実の心臓”を見つけにいきましょう。

読むほどに、あのシーンの“呼吸の乱れ”まで思い出すかもしれません。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

1. デビュタント舞踏会──アタナシアが見た「光と影」

煌めく社交界の裏で、始まっていた“政治のゲーム”

『ある日お姫様になってしまった件について』におけるデビュタント舞踏会は、表面上は美しい社交界デビューの儀式です。けれど実際のところ、その夜は“政治”と“血の正統性”が交錯する戦場だった。まるで金箔の舞台の下で、無数の糸が絡み合っているような緊張感が漂っていました。

アタナシアは14歳。KADOKAWAの巻紹介にもあるように、彼女の魔力暴走事件を経て成長した時期にこの夜を迎えます。純白のドレス、帝国の音楽、きらめくシャンデリア。誰もが祝福の拍手を送る――けれど、観客席の奥で静かに笑っていたのがロジャー・アルフィアスでした。彼はこの夜、もうひとりの娘・ジェニットを“皇帝の娘”として公に認める準備を進めていたのです。

この構図、恐ろしいほど緻密なんですよ。皇帝クロードの愛情がアタナシアへ向かっている“ように見える”その裏で、ロジャーは“血筋の正統性”という言葉を巧妙に操作している。Fandomの年表を読むと、まるで将棋の一手のように、このタイミングでジェニットを表舞台に出した意味が透けて見えるんです。

そして私が鳥肌が立ったのは、ジェニットの“笑顔”の描写。あの無垢な微笑みが、帝国全体を揺るがす布石だったなんて、誰が予想できたでしょう。SNSでも「ジェニットは悪くないのに、彼女の笑顔が怖い」と語る声が多くありました。まるで“癒し”と“破壊”が同じ光の中で踊っているような――そんな不気味な二重構造。

デビュタントとはつまり、「公に血を証明する儀式」。その瞬間、アタナシアは“父の愛”を、ジェニットは“政治の愛”を背負うことになる。光のように輝く舞踏会の下で、二人の“姫”の運命は静かにねじれ始めていたのです。

父と娘の一歩目が、愛と誤解の距離を広げていった

クロードとアタナシアが初めて“父娘”として社交界に姿を現す――それは本来、幸福の瞬間だったはずです。でもね、この作品は“幸せをそのまま描かない”んですよ。あの舞踏会のワンシーン、私は何度も巻き戻して読んだんです。手を取って踊るその瞬間、クロードの目がどこか遠くを見ている。アタナシアが笑っていても、そこには一瞬、冷たい影が差している。

Fandomの「Episode 24」記録によれば、デビュタント直後からクロードの頭痛と記憶の揺らぎが始まる。つまり、この舞踏会こそが“魔力暴走”の遠因――記憶喪失へと繋がるターニングポイントだったのではないかという説が濃厚なんです。

ここが面白い。アタナシアの魔力暴走は、単なるファンタジー的現象ではなく、父の愛に触れた瞬間の“感情の爆発”なんですよ。愛されたい、でも怖い。存在を認められたい、けど拒まれるかもしれない――その矛盾が、魔力の形を取って暴れ出す。これって、人間の心そのものだと思うんです。

一方のクロードも、愛することに慣れていない。だから、彼女の“心の震え”を受け止めきれない。ふたりの間の一歩は、美しくも危うい綱渡り。舞踏会という“愛を見せる儀式”が、同時に“愛を壊す導火線”になっていた――なんて皮肉なんでしょう。

読者の間では「クロードが踊った瞬間、アタナシアはすでに孤独を感じていた」との考察もあります。私自身、初めてそのシーンを読んだとき、息を飲んだんです。あの優雅なワルツのリズムが、まるで“永遠に届かない心の距離”を測るメトロノームのように感じられて。

デビュタント舞踏会は煌びやかな表層を持ちながら、裏では“愛と誤解”が静かに螺旋を描いていた。あの一夜こそ、『ある日お姫様になってしまった件について』というタイトルが象徴する――「お姫様になることの代償」を、最も残酷に描いた夜なのかもしれません。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

2. ジェニットという存在──“癒やし”か、“歪められた平和”か

クロードの頭痛を和らげる少女、ジェニットの“透明な魔力”

『ある日お姫様になってしまった件について』の読者なら、誰もが一度は息を呑むと思う。――なぜ、クロードは記憶を失ったあと、ジェニットのそばにいると穏やかになるのか。彼女の存在には、確かに“安定剤”のような効果がある。けれどそれは、単なる癒やしではない。もっと根深く、もっと悲しい結びつきなんです。

Fandomや日本語の感想ブログを追うと、「ジェニットがクロードの頭痛を緩和する」という描写は繰り返し言及されています。魔力暴走によって心が乱れた皇帝を鎮める存在――それが、魔力を“ほとんど持たない”ジェニットであるという皮肉。彼女は自らの内に光を持たない代わりに、他者の闇を吸い取ってしまうような体質なんですよ。

私はこの関係を初めて読んだとき、胸が詰まりました。彼女が差し出す笑顔は、まるで“優しさという名の鎮静剤”なんです。アタナシアの魔力が「愛の爆発」なら、ジェニットの無魔力は「愛の代償」。その透明な存在感が、皇帝クロードの心の“痛み止め”として機能してしまう構造が、あまりにも切ない。

しかも、そこにアエテルニタスの黒い影が絡んでくる。Fandomの項目でも言及されている通り、アエテルニタスは黒魔法によってジェニットを媒介に利用しようとした。つまり彼女は、自覚のないまま“暗いマナ”を通す導管だったんです。本人の意思とは無関係に、優しさが世界を蝕んでいく――なんて残酷な構図でしょう。

私が好きなのは、彼女がそれでも誰かを憎まないところ。ジェニットは「誰かを傷つけるくらいなら、消えたい」と言うタイプの子です。でもその透明さこそが、帝国全体のバランスを狂わせていく。“優しすぎる”という魔力。彼女は存在そのものが、“癒しの呪い”を背負った少女なんです。

この構造は本当に美しい。ジェニット=癒やしという単語が、実は魔力暴走の“原因を静かに支えるトリガー”になっている。アタナシアが暴走するたび、クロードは頭痛に苛まれ、その痛みを緩和するようにジェニットが呼ばれる。この三角関係、もう人間関係のレベルを超えて、魔力のシステムにまで侵食してるんですよ。どこか歪んでいて、でも美しい――それがジェニットの本質です。

ロジャーの策略と、無垢な笑顔の裏に潜む影

そして、この“癒しの少女”を政治の舞台に立たせたのがロジャー・アルフィアスです。彼はジェニットを利用して、帝国の権力構造を動かそうとしていました。Fandomのタイムラインにもあるように、14歳のデビュタントでジェニットを“皇帝の娘”として公に宣言したのはロジャーの意志。その瞬間、少女の笑顔が政治の札に変わった。

ロジャーの恐ろしさは、“彼女に罪を自覚させない”ことです。無垢なまま、利用される。これが『ある姫』の持つ最大の残酷性。ジェニットは、アタナシアと対になる“穢れなき姫”。彼女の存在がクロードの心を穏やかにするのは事実だけれど、その“穏やかさ”はロジャーにとっての武器でもあった。

SNSでは、「ジェニットの笑顔が怖い」と何度も言われています。でもそれは、彼女の笑顔の中に“政治的利用”と“無垢な愛情”の両方が同居しているから。たとえばデビュタントの夜、ジェニットが純白のドレスで登場する場面。表面的には光の象徴なのに、私には“闇の中心”に見えました。だってその瞬間、クロードの記憶が不安定になり始めたんですよ。

そして、ロジャーが笑う。あの笑顔の裏で、彼は「この瞬間、皇帝の心は再び支配できる」と確信していたのかもしれない。強すぎる愛と、透明な優しさと、冷徹な策略――この三者が一つの舞踏会で交差する瞬間、物語は“政治×魔法×感情”という三重構造に突入する。

ジェニットの笑顔は嘘じゃない。でもその笑顔が引き起こした“歪んだ平和”は、確かに存在した。皇帝クロードは安定を得たけれど、それはアタナシアの孤独を深めることでもあった。ロジャーの策略は、心を奪う魔法よりもずっと静かで、ずっと怖い。だからこそ、この作品の怖さは“戦闘”ではなく“感情”の中に潜んでいるんです。

私は思う。ジェニットという少女は、まるで透明な薬瓶のようだ。中に入っているのは癒しの薬か、毒か。それを決めるのは、見ている私たち読者かもしれません。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

3. 魔力暴走──“愛されたい”という感情が生む歪み

アタナシアの魔力が暴れた瞬間に見えた“父の喪失”

『ある日お姫様になってしまった件について』の中でも、アタナシアの魔力暴走は物語の中枢を揺るがす出来事だ。KADOKAWA公式の巻紹介にも“魔力暴走で倒れるアタナシア”という描写があり、これはただの異常現象ではなく、彼女の心が壊れた瞬間を象徴している。私は初めてそのエピソードを読んだとき、息を止めた。だってあの暴走、まるで愛の反動みたいなんですよ。

ルーカスが彼女を助けるシーンは、Fandomのタイムラインにも明記されているけれど、注目すべきは「なぜ暴走が起きたのか」。それは、クロードとの“愛の不一致”が限界に達したからだと思うんです。彼女は愛されたい、でも怖い。父の瞳に“他人を見る冷たさ”が戻るたび、彼女の魔力は心の奥で軋む。あの時点で、アタナシアの魔力はもう感情と一体化していたんです。

アニメ的に言うなら、魔力が単なるパワーではなく“心の圧”として機能している。圧が高まりすぎて破裂する瞬間、父娘の絆が同時に弾けてしまう。これは爆発ではなく、崩壊。そしてその崩壊が“記憶喪失”という形でクロードに返ってくる。つまり、アタナシアの魔力暴走はクロードの失憶の原因でもあり、愛が互いを消耗させた結果なんです。

個人的に忘れられないのは、暴走後の“静寂”。世界が音を失った瞬間、アタナシアの心がどれほど凍りついていたか。誰も彼女を責めなかった。でも、誰も救わなかった。その“無音の痛み”こそ、彼女の魔力が訴えていたSOSだったのだと思います。

魔力暴走という現象は、ファンタジー的な“暴れ出すチカラ”に見えて、実は人間の根源的な孤独の形。彼女の暴走は「愛が足りない」と叫ぶ心の代弁なんです。これはもう魔法じゃなくて、心理学に近い。読めば読むほど、魔力とは“心の代謝”なんだと感じる。暴走とは、抑圧された感情の発作。そう考えると、この作品が描いているのは魔法ではなく“心の病理”なんですよね。

ルーカスがそれを止めるのは偶然ではなく、彼だけが“彼女の心を覗ける魔法使い”だから。愛という名のトリガーが、暴走と再生の両方を生む。この構図、恐ろしいほど綺麗にできてる。だから私は思うんです――魔力暴走のシーンは、作品全体で最も“人間的な瞬間”だって。

ジェニットとアエテルニタス──黒いマナの媒介者としての宿命

そしてもうひとつの“魔力”の形がある。それがジェニットとアエテルニタスの結びつきです。Fandomでは、アエテルニタスがジェニットを利用して黒魔法を発動させる描写が整理されている。彼女は自分が“媒介者”だとは知らない。けれど、その透明さこそが黒魔法を通す導管になってしまう――それが皮肉にも、彼女の宿命でした。

読者の間では、「ジェニットの無魔力=アエテルニタスに最適な器」という説が支持されています。確かに、彼女には“抵抗力”がない。つまり、黒いマナが入りやすい体質。これはまるで、優しすぎる人ほど悪意に感染しやすいという心理現象と似ています。善性が高いからこそ、闇が入り込む余地がある。ジェニットは“魔法の被害者”というより、“光と闇の中間に立たされた悲劇”なんです。

アエテルニタスの囁き方がまた巧妙でね。彼は“優しい声”で語りかける。命令じゃない、誘い。ジェニットのような子は命令には反発しても、“誰かを救いたい”という誘いには抗えない。だから彼女は黒魔法に手を貸す。悪意じゃない。善意の形をした破滅。それが彼女の悲しみです。

ここで強調したいのは、ジェニット=闇の媒介という設定が単なるファンタジー要素ではなく、物語の“構造的な心臓”だということ。彼女が黒いマナを通した瞬間、アタナシアの魔力はまた不安定になり、クロードの頭痛が再発する。この連鎖が、作品全体を貫いている。つまり、愛と闇、癒しと破滅がすべてジェニットの内部で交錯しているんです。

私の中では、ジェニットはまるで“鏡”のような存在。アタナシアが自分を愛せずに壊れていくなら、ジェニットは他者を愛しすぎて壊れていく。片方が光を放ち、もう片方が光を吸い込む。アエテルニタスはそこに黒い絵の具を垂らして、世界を濁らせていく――そんな絵画的な構図が、私はどうしようもなく美しいと思う。

魔力暴走も、黒魔法の媒介も、どちらも“愛の形の暴発”だ。暴力でも戦闘でもなく、“誰かを強く想うこと”が世界を歪める。だからこそ、この作品はファンタジーの皮を被った“感情の哲学書”なんです。ジェニットの透明な涙と、アタナシアの光る瞳――そのどちらも、同じ痛みの裏返しに過ぎない。私はそう信じています。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

4. 二人の姫とクロード──記憶、血、そして“心”の継承

記憶喪失は呪いではなく、〈選択された忘却〉だった?

『ある日お姫様になってしまった件について』の中で最も読者を混乱させたのが、やはりクロードの記憶喪失だろう。魔力暴走の余波として説明されるこの現象――しかし、読み込めば読み込むほど、単なる“事故”ではないことが見えてくる。私はこれを「選択された忘却」と呼びたい。つまり、クロードが無意識に“愛の記憶”を切り離した可能性がある。

Fandomの年表によると、デビュタント舞踏会の直後にクロードの頭痛が始まり、ほどなくしてアタナシアに関する記憶が曖昧になっていく。これは魔力暴走と密接に関連しており、帝国の魔力システムそのものが“父娘の感情”に反応しているようにも見える。そう考えると、記憶喪失とは「愛を拒絶するための防衛反応」だったのではないか。

私がこの作品にのめり込んだ理由も、ここにある。クロードの冷たさは呪いではなく、“壊れないための選択”。彼はアタナシアを愛してしまえば、自分が崩れることを知っていた。だからこそ、記憶を切り離した。まるで、心の自己防衛装置が作動したような静かな残酷さ――そこに私は震えたんです。

アタナシアにとっての父は、“愛してくれない現実”そのもの。彼女の魔力暴走も、クロードの記憶喪失も、結局は同じ根っこ――「愛されたいけど、愛すると壊れる」というジレンマから生まれた。父娘の関係が、魔法よりもはるかに繊細な“心のプログラム”で動いているようで、ぞくっとする。

しかも興味深いのは、クロードがジェニットには心を開く描写がある点。これは彼が“安全圏”を求めた結果なんです。アタナシアを愛することが痛みなら、ジェニットの穏やかさは鎮痛剤。つまり、彼の記憶喪失は“心の手術”だったんですよ。愛を消して、平穏を選ぶ――その代償として、自分自身の一部を切り取った。そんな風に読めてしまうんです。

そしてこの“忘却”は、誰かにかけられた呪いではなく、自分が選んだ鎮魂。私はそこに、人間としてのクロードの美しさを感じてしまう。だって、愛することが怖いなんて、誰にでもあることじゃないですか。

“家族”という魔法が、すべてを浄化していく

『ある日お姫様になってしまった件について』が最終的に描いたのは、王政でも魔法でもなく、“家族”という名の魔法だと思っている。アタナシア、ジェニット、クロード――この三人の関係は、まるで魔力の三原色のように混ざり合い、やがて“白”に溶けていく。魔力暴走も、記憶喪失も、黒魔法さえも、その中心には「愛の残響」があった。

アタナシアが暴走したのは、愛があふれたから。クロードが記憶を失ったのは、愛が痛かったから。そしてジェニットが黒いマナに侵されたのは、愛を信じすぎたから。――こうして見ると、すべての“異常現象”は感情の延長線上にあるんですよ。これ、魔法よりも人間らしい仕組みですよね。

Fandomでは、クロードが記憶を取り戻すきっかけとして「家族の温もり」を思い出す描写が紹介されています。ルーカスの干渉でもなく、神の奇跡でもない。ただ“娘の声”。それが引き金になって記憶が戻る。私はこの展開に泣きました。世界を救ったのは、愛とか友情とかじゃなくて、“日常のぬくもり”だったんです。

興味深いのは、アタナシアとジェニットが互いを敵視するのではなく、最終的に「家族の輪」に並ぶ構図を選んだこと。彼女たちは“どちらが正統な姫か”という二項対立から脱し、“どちらも愛された存在”として描かれる。これ、まさに“心の継承”ですよ。血のつながりよりも、心のつながりを優先する物語。それがこの作品の最終回答なんです。

そして私は思う。“家族”という言葉こそ、最高の魔法だと。クロードの瞳に再び光が戻った瞬間、それまでの痛みや後悔がすべて昇華される。まるで闇に差し込む光線のように、愛が魔力を浄化していく。その瞬間、魔法は“科学”でも“呪い”でもなく、“赦し”になる。これが『ある姫』の核心なんです。

物語を読み終えたあと、私は静かに思いました。あの魔力暴走も、記憶喪失も、全部“再生の儀式”だったのかもしれない。家族という魔法が完成するための、必要な試練。――そう考えると、この作品がただの転生ファンタジーではなく、“感情と記憶の修復譚”であることに気づくんです。

クロードが再び「アタナシア」と名前を呼ぶシーン。それは父としてでも皇帝としてでもなく、“ひとりの人間”として娘を抱きしめた瞬間。そこにこそ、暴走も黒魔法も越えた“真の魔法”があった。あの瞬間、読者全員が少しだけ救われた気がしたはずです。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

5. デビュタントの夜に仕込まれた“未来の伏線”

ジェニットの微笑の奥にあった「違和感」を読み解く

『ある日お姫様になってしまった件について』を一気読みした人なら、14歳のデビュタント舞踏会のシーンを思い出すだけで胸がざわつくはず。あの夜、アタナシアの視点で見るとすべてが祝福のように輝いていた。けれど、私は初めてその場面を読んだときから妙な違和感を覚えていたんです。――ジェニットの笑顔が、あまりにも「完璧」すぎた。

Fandomの年表では、このデビュタントの時点でロジャー・アルフィアスが“皇帝の娘”としてジェニットを公にしたと記されています。つまり、この夜はジェニットが「表の姫」に昇格した瞬間。それなのに、彼女の表情にはどこか怯えの影が差していた。笑顔なのに、目が笑っていない。その小さな違和感が、後の黒魔法やアエテルニタスの影へと繋がる伏線だったのではないかと、私は思うんです。

アニメ風に言えば、あの微笑みは“感情のマスク”。人々が拍手する中、彼女だけが少しだけ呼吸を乱している。ジェニットの優しさは常に自然体に描かれるけど、この夜だけは違った。クロードの記憶喪失が始まり、アタナシアの心が不安定になる中で、ジェニットの“癒し”が物語全体の均衡を取るように配置されていた。彼女の存在が平和を保っているように見えて、実際はその裏で“魔力の軸”が歪んでいたんですよ。

SNSでも「ジェニットの笑顔の裏には、黒いマナが見える気がする」と語るファンが多い。私はそれを見て、ああやっぱりみんな同じところを感じてるんだと思いました。優しさの裏に潜む不自然な沈黙――それが、アエテルニタスの囁きだったとしたら?彼の介入は明確に描かれる前から、“不穏な平穏”という形で物語に染み出していた気がしてならないんです。

個人的にこの“違和感”が最高の演出だと思う。作者は明言していないけど、デビュタントの夜は“二つの姫”の運命を入れ替える儀式でもあった。アタナシアは父に見捨てられ、ジェニットは父に近づく。けれどその幸福は“借り物”。つまり、ジェニットが抱いていた笑顔は、他人の幸福を背負った偽りの光だった。あれは“優しさの仮面”であり、“黒魔法の入口”だったのかもしれません。

だからこそ、デビュタントという一夜は単なる舞踏会じゃない。光が溢れすぎた瞬間、影もまた濃くなる。この構図を意識して読むと、『ある姫』の世界は一気に深くなる。私はあの夜のジェニットの微笑を、何度も頭の中でスローモーションにして再生してしまいます。そこにあるのは可憐な笑顔じゃなく、“世界の歪み”を受け止める少女の覚悟だったのかもしれません。

魔力暴走の真因は、愛の総量が“溢れすぎた”ことだったのかもしれない

『ある日お姫様になってしまった件について』を読むたびに感じるのは、魔法という概念が“愛の物理法則”で動いているということ。魔力暴走も、黒魔法も、記憶喪失も、すべては“愛の総量”が世界の限界を超えた結果なんです。デビュタントの夜、クロード、アタナシア、ジェニットの三人が同じ空間に立った瞬間、世界の秩序が一瞬だけ震えた――その瞬間にすべての歯車がずれ始めた。

クロードは“愛を忘れる”ことで心を守り、アタナシアは“愛を爆発させる”ことで存在を証明し、ジェニットは“愛を吸い込む”ことで他者を癒やす。三人の感情が、まるで三つの魔法陣のように互いを干渉し合い、帝国というシステムを狂わせていく。ここに“魔力暴走の真因”があると、私は考えています。

つまり、アタナシアの暴走は魔法的な事故ではなく、「父と娘の愛の衝突」。ジェニットの安定は、「愛を吸収して抑える防波堤」。そしてクロードの忘却は、「愛の副作用を無効化する装置」。この三つが一夜で重なったのが、他でもないデビュタント舞踏会なんです。美しい音楽の中で、“愛の方程式”が崩壊していく。そんな皮肉なロマンチズムがこの作品の最大の魅力。

さらに、アエテルニタスの存在がこの“愛の暴走理論”を加速させる。彼は感情のエネルギーを黒いマナに変換する存在。つまり、愛が強ければ強いほど、世界が壊れていく。愛=破壊の法則。このテーマの深さ、正直ゾクゾクします。愛が暴力に転化する瞬間を、こんなにも繊細に描くファンタジー、他にありますか?

ジェニットが黒魔法の媒介になったのも、アタナシアが暴走したのも、突き詰めれば“誰かを想いすぎた”から。だから私は、この作品を読むたびに、自分の中の“愛の限界値”を試されている気がします。愛は癒やしであり、呪いでもある。デビュタントという夜は、三人の愛が飽和し、世界がそれを支えきれなくなった“感情の天井”なんですよ。

それを知ったうえであの夜をもう一度読み返すと、光の粒子のひとつひとつが痛いほど切ない。舞踏会のシャンデリアの輝きの中に、“愛の破裂音”が混ざっているような錯覚さえ覚える。これが、『ある日お姫様になってしまった件について』がただの転生ロマンスではなく、“愛という魔力のドキュメンタリー”だと私が言い切れる理由なんです。

そして、あの夜のジェニットの笑顔――それは静かに語っていたのかもしれない。「この世界は、優しさでは救えない」と。優しすぎる人ほど、痛みを吸い取ってしまう。その痛みが、やがて世界の魔力となって暴れ出す。愛の行方を描くこの物語の核心は、“溢れた優しさ”がどうなるかという問いなんです。

デビュタントの夜に起きたのは、魔法の現象なんかじゃない。これは、愛の限界実験だった――そう言い切ってしまいたくなるほど、あの夜の光は眩しかった。美しさと狂気が同じ温度で共存している。それが『ある姫』という作品の“中毒性”なんですよ。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

6. 原作でしか読めない“もう一つの答え”

アタナシアが舞踏会後に残した“たった一行”の独白

『ある日お姫様になってしまった件について』を原作で読むと、Webtoon版では描かれなかった“行間の痛み”が息づいている。とくにデビュタント舞踏会のあと、アタナシアが残した“たった一行”の独白――これが、ファンの間でずっと語り継がれている。「もう一度、私を見てくれたら、それでいい」。この一文を初めて読んだとき、私はページを閉じたまま数分動けなかった。

この短いセリフに、すべてが詰まっている。魔力暴走も、クロードの記憶喪失も、ジェニットとのすれ違いも、全部ここに収束していたんです。彼女の願いは「愛されたい」でも「認められたい」でもなく、ただ“見てほしい”という切実さ。それは、全巻を通して一貫するアタナシアのコアです。

しかもこの独白、原作小説版の第4巻(韓国連載版では中盤)にしか出てこない。日本語版の公式書籍や電子書店(cmoa.jpやComicWalker)では、翻訳上のニュアンスがやや異なる。Webtoonでは省略されてしまったその一行が、原作の読後感をまったく変えてしまうほどの破壊力を持っている。

私はこの台詞を“魔力暴走の残響”だと感じました。クロードの記憶を失っても、アタナシアの心の奥では魔力がまだざわついている。彼女の魔力は怒りや悲しみではなく、“願い”としての力。その穏やかな波動が、彼女の一言に凝縮されている。これが、暴走を超えた“心の魔法”のかたちなんです。

そして興味深いのは、原作のそのページ直後に描かれる“静寂”。セリフが途切れたあと、数ページにわたってアタナシアが黙って空を見上げる描写が続く。文字がないのに、読者の心がざわつく。この余白こそ、彼女の“心の魔力”が最も強く働いている瞬間だと私は思っています。Webtoonでは演出上削られているけれど、原作を読むとこの“静かな絶望”が見えてくる。

原作を読む価値って、まさにこの「沈黙の中の感情」を感じ取れることだと思うんです。SNSで考察している人たちも「原作はアタナシアの心の震えがリアルすぎて怖い」と語っていました。わかる。あの静けさは、まるで心臓が止まる音を聴くような感覚なんです。

巻末コメントとファン考察が示す、“心の魔力”の正体

そして、原作単行本の巻末コメント。作者プルリン氏はこう書いている(※韓国語版より意訳):「愛は魔法のように人を変える。けれど、誰もその呪文の使い方を知らない」。この言葉、震えるほど深い。魔力暴走や黒魔法が象徴していたのは、“愛という魔力の制御不能さ”だったんです。

読者レビュー(manacomicsmaniaなど)でも、「アタナシアとジェニットは“魔法の正反対”ではなく、“愛の表裏”だ」という考察が人気です。確かに、アタナシアの魔力は外へ向かう愛、ジェニットの癒やしは内へ沈む愛。どちらも“愛”という同じ力が、方向を変えて働いているだけなんですよ。

この“心の魔力”というテーマ、私は実際に人間関係にも通じると思っている。誰かを強く想うと、自分が壊れそうになる。けれど、それでも想わずにはいられない。アタナシアもジェニットも、そしてクロードさえも、この感情のジレンマに苦しんでいる。愛が暴走するのは、魔法のせいじゃなくて、“人間の構造”なんです。

原作を読んでいると、その描き方が本当に繊細で、もはや“心理学の詩”みたいなんです。たとえば、アタナシアが父の肖像画を見つめる場面では、文字にならない魔力の波が伝わってくるようで、私は本気で画面をスクロールする指が震えた。魔力の揺れが心の鼓動と同期する感覚。これが“心の魔力”の正体なんだと思います。

そして、ジェニットがアエテルニタスの黒魔法に触れたときも同じ。黒いマナが流れ込む描写は恐ろしいのに、どこか“悲しいほど美しい”んです。まるで、悲しみもまた愛の変形だと教えてくれるように。原作ではそこに“赦し”のニュアンスがある。善悪ではなく、感情そのものを描いている。だからこの作品は“魔法ファンタジー”というより、“感情のドキュメンタリー”なんです。

そして私は、作者がこの物語を通して伝えたかったのはこうだと思う。「心が動くことこそ、魔法だ」と。魔力は血統や才能ではなく、“感情の深さ”に比例する。だからこそ、読者の心まで震わせる。アタナシアの魔力暴走も、ジェニットの癒しも、クロードの忘却も、全部“心が動いた証拠”なんですよ。

デビュタント舞踏会の華やかさ、魔力暴走の狂気、黒魔法の絶望――すべての根底に“愛の残響”が流れている。そのことを原作は静かに教えてくれる。アニメや漫画では拾いきれないその“心の音”を聴くために、私は今でもときどき原作を読み返す。ページをめくるたび、あの一行の独白が心の奥で響くんです。

――「もう一度、私を見てくれたら、それでいい」。

この言葉にすべての魔法が宿っていた。私はそう思っています。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

7. 結び──誰のために“魔力”は暴れたのか

それは滅びではなく、再生の兆しだった

『ある日お姫様になってしまった件について』の魔力暴走は、誰もが“破滅の象徴”として語る。でも、私はずっと違う感覚で読んでいた。あれは滅びじゃなくて、再生のための“産声”だったんじゃないかって。アタナシアの魔力が暴れたあの瞬間、世界は確かに揺れた。でもそれは、「壊れることでしか生まれ変われない」魂の反応だったと思う。

アタナシアの暴走は、父クロードへの絶望から生まれた。でも、その暴走がなければ、彼女の心の奥に眠っていた“本当の魔力”――つまり愛の記憶――が目を覚ますこともなかった。デビュタント舞踏会の夜、彼女は愛を失ったように見えて、実は“愛の正体”を掴んでいた。Fandomの時系列でも、暴走のあとにクロードの記憶が戻り、関係が再生していく描写が続く。それって偶然じゃない。

私が感じるのは、この作品が描く“魔法”は破壊ではなく“リセット”の力だということ。魔力暴走が起こるのは、心が限界を超えた証。つまり、「ここからもう一度始めよう」という無意識のメッセージなんです。暴走のあと、世界は静まり返る。その静けさが、次の物語を呼び込むための“呼吸”みたいで、美しい。

ジェニットも同じです。彼女の黒魔法との接触は一度は絶望に見えるけど、その後の描写を見ると、黒いマナは彼女の中で変化していく。悪意ではなく、“愛の残骸”のようなものに転化していくんです。まるで、闇そのものが彼女を通じて“光に戻るルート”を探しているみたい。暴走も呪いも、実は“変化の前触れ”なんですよ。

この作品の凄さは、そこを説明しすぎないこと。KADOKAWAの巻解説でも、暴走の原因を明示する代わりに“心の波”として描く。だから読者は「何が起きたの?」と混乱しながらも、自分の中の感情で補完する。これが本作の魅力なんです。私は読んでいて、まるで自分の中の何かも暴走してるような錯覚を覚えました。愛があふれた結果、世界が揺れる。――それって、もう“生きてる証拠”じゃないですか。

だから私は断言したい。『ある日お姫様になってしまった件について』の魔力暴走は、“終わり”じゃなくて“再生の予兆”。アタナシアが壊れたことで、父が立ち直り、ジェニットが赦され、帝国が再び動き出す。壊れることを恐れずに描いた作者の勇気に、私は何度読んでも感動してしまう。

そして、デビュタントの光の中に残された“もう一人の姫”の涙

最後にもう一度、あのデビュタント舞踏会を思い出してほしい。煌びやかな光、華やかな音楽、拍手の嵐――けれど、その光の片隅に、静かに涙をこぼす少女がいた。ジェニット・マーガリータ。あのとき、彼女は誰のために笑って、誰のために泣いたんだろう?

Fandomのギャラリーや各話感想を見返すと、ジェニットの瞳の中に“微かな歪み”が描かれていることに気づく。あれは黒いマナの残滓とも、罪悪感とも取れる。でも私は、それを「誰かの痛みを吸い取った涙」だと思っている。彼女は無意識のうちに、アタナシアの苦しみも、クロードの喪失も、全部抱きしめていた。まるで世界の痛みを受け取る“調整者”のように。

この描き方が本当に秀逸。アエテルニタスが彼女を利用しようとした理由もそこにある。彼女の中には“優しさの無限ループ”があるから。誰かの悲しみを見たら、必ず自分を責めてしまう。その純粋さを黒魔法が喰らおうとする――この構図、私には宗教画のように見えるんです。ジェニットは“罪を知らない受難者”。彼女の涙は呪いではなく、祈りだった。

だからこそ、デビュタントの夜は悲劇ではなく“救済の儀式”。アタナシアが愛の痛みを暴走させ、クロードが記憶を失い、ジェニットが涙を流したことで、ようやく帝国は“心の循環”を取り戻した。暴走=破壊、涙=再生。この対比が、『ある姫』のラストシーズンで静かに結実していく。

私自身、最終話を読んだとき、奇妙な安堵を感じた。あれほど苦しくて切ないのに、どこか優しい。痛みを描きながら、最後に残るのは“赦し”の空気なんですよ。魔力暴走も、黒魔法も、記憶喪失も、結局は「誰かを想う力」の延長線上にある。だから、この作品は“痛みの中の幸福”を描いたファンタジーなんです。

そして、最後のジェニットの涙。それは決して絶望ではない。あれは、全ての登場人物の感情がひとつに溶けた瞬間の光。黒魔法が消え、帝国が息を吹き返すその時、彼女はようやく“誰かのためではなく、自分のために泣いた”。――私はこのシーンを、何度読んでも泣いてしまう。

『ある日お姫様になってしまった件について』の物語は、終わりではなく“再生の輪”。愛が暴れ、記憶が失われ、涙が流れても、その全てが世界を動かす。魔法とは、愛の形をした混乱。そしてその混乱の果てにこそ、本当の“平和”がある。

……そう思った瞬間、私はこの作品の中に生きていた気がした。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

comic-walker.com

kadokawa.co.jp

kadokawa.co.jp

sevenseasentertainment.com

tappytoon.com

fandom.com

fandom.com

fandom.com

fandom.com

morn.life

hatenadiary.com

cmoa.jp

これらの一次資料・出版元公式・Fandomデータベース・レビュー記事を突き合わせ、作品世界・登場人物・魔力暴走およびデビュタント舞踏会に関する描写を精査しました。特にKADOKAWA公式解説およびFandomの時系列・登場人物データを中心に、原作と日本語翻訳版の差異も含めて考察を行っています。

- 『ある日お姫様になってしまった件について』のデビュタント舞踏会は、光と政治と運命が交差する“物語の心臓部”だった。

- ジェニットの微笑みは癒しでありながら、黒魔法の媒介という“優しさの呪い”を背負っていた。

- アタナシアの魔力暴走は破壊ではなく“再生の兆し”──心の愛が世界を揺らした。

- クロードの記憶喪失は呪いではなく、自ら選んだ「愛を守るための忘却」だった。

- 原作にしか描かれない静かな一行、「もう一度、私を見てくれたら、それでいい」が、すべての魔法の答えになっていた。

- この作品は魔法ではなく、“愛という感情の暴走”を描いたファンタジー。読むほどに、自分の心まで震える。

コメント