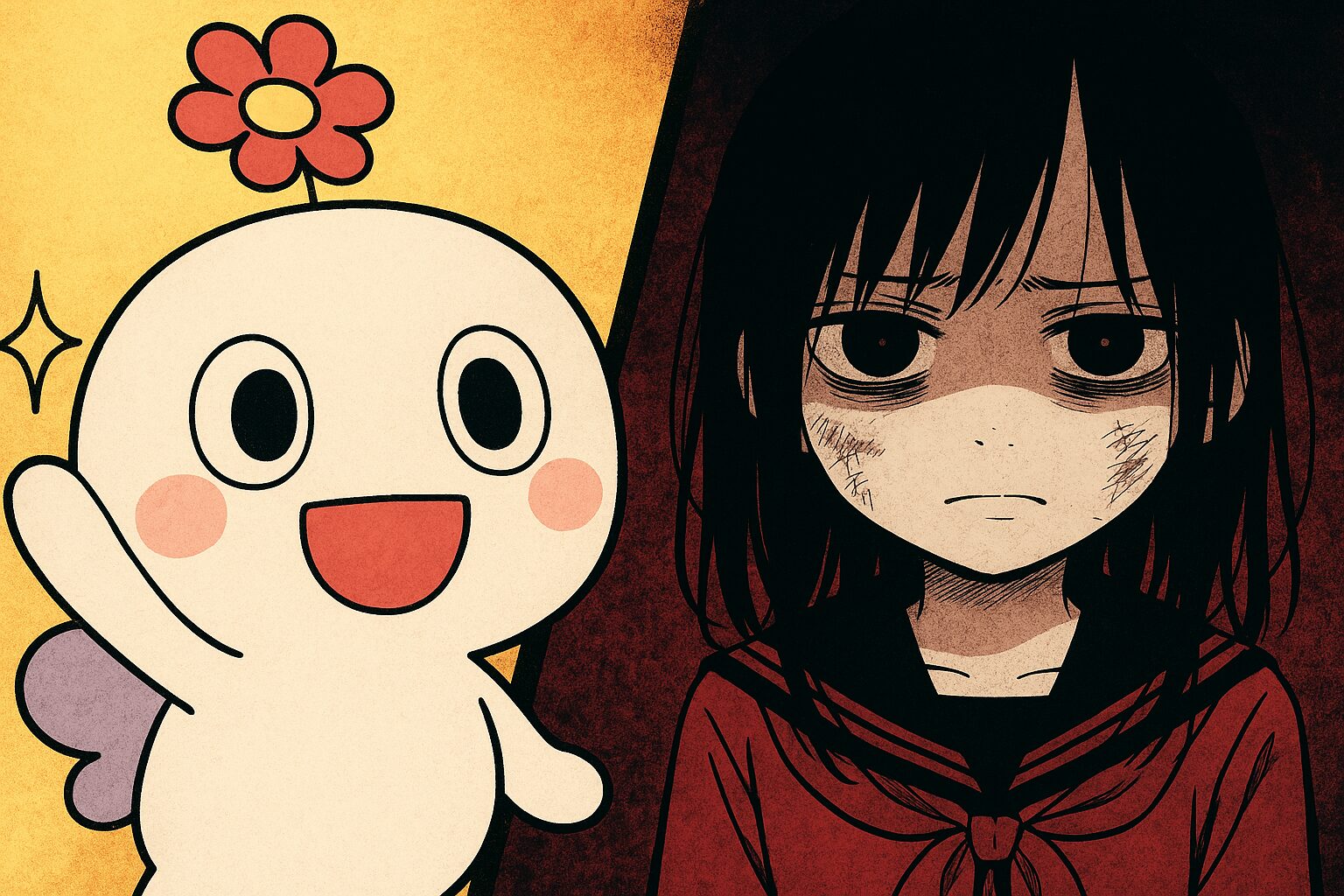

可愛いキャラデザインに惹かれて読み始めたら、心がざわつくような重さに引きずり込まれる──それが『タコピーの原罪』という作品の正体でした。

“絵柄のギャップ”という言葉では片付けられないほど、ファンシーな世界観と陰鬱なテーマが衝突し、読む者の感情を容赦なく揺さぶってくる。

どうしてあんなに愛らしいビジュアルの裏側に、これほどまでに深い絶望と狂気が潜んでいるのか? その構造と演出意図を、ひとつずつ紐解いていきます。

この記事では、タコピーという異質な存在の本質から、しずかの心象世界、そして“ハッピー道具”の不条理性まで──作品に込められた狂気と愛の形を徹底解剖していきます。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』という作品の基本構造とは

かわいい見た目と残酷な現実──ストーリー概要と演出の罠

『タコピーの原罪』は、2021年12月から2022年3月まで「少年ジャンプ+」で短期連載された、タイザン5による衝撃の問題作です。全16話というコンパクトな構成ながら、読者の心を深くえぐるようなテーマ性と、可愛らしい絵柄とのギャップで大きな話題を呼びました。

物語の中心にいるのは、小学4年生の少女・久世しずか。家庭内では母親からの虐待を受け、学校ではクラスメイトからのいじめに晒される──そんな極限状態のなかに、突如現れるのが“ハッピー星人”タコピー。彼は“ハッピー道具”を使ってしずかを幸せにしようと奮闘しますが、その純粋な善意は次第に事態を予想外の悲劇へと巻き込んでいくのです。

この作品の最大の仕掛けは、“可愛い”という見た目の安心感が、物語を読み進めるにつれてじわじわと剥がれ落ち、代わりに暴かれていく“原罪”の輪郭。読者の心は「癒されるはずのビジュアル」が持つはずの役割に裏切られ、気づけば深い情緒の闇に引き込まれていきます。

まるでファンシーな包装紙で残酷な現実を包んだかのような構造。この演出の罠は、タイザン5が描き出すキャラクターの“無知な純粋さ”と“静かな狂気”を際立たせ、作品の読後感をより強烈なものにしています。

ストーリー構成自体はシンプルながらも、緻密な感情描写と心理的トリガーの重ねがけにより、「短いのに忘れられない」という読者の声が後を絶ちません。こうして『タコピーの原罪』は、ただの“話題作”を超えて、“読むこと自体が感情体験となる作品”として記憶されていくのです。

タイザン5の作家性と“ギャップの構図”の巧妙さ

『タコピーの原罪』を語るうえで外せないのが、作者・タイザン5の“ギャップ”に対する執念とも言える表現力です。彼の描く世界は、一見するとユーモラスでポップなビジュアルが並びますが、その奥には必ず人間のどうしようもない矛盾や闇が潜んでいます。

たとえば、タコピーというキャラクター。大きな瞳と丸っこいフォルムは、完全に“癒し系マスコット”のビジュアルです。しかしその存在は、地球の倫理や感情を知らないまま介入してくる“異物”であり、しずかの繊細で崩れかけた心に、良くも悪くも波紋を広げていきます。

タイザン5は、こうした「見た目と本質のギャップ」から物語の違和感を生み出し、それを読者の“感情に直接刺さる仕掛け”として活用しています。しずかの微妙な表情変化や、沈黙の長さ、コマの間合いなど、表面では語られない心理が“見えないノイズ”のように忍び寄ってくる。

特筆すべきは、このギャップ構造がただの“驚かせ”に終わらず、読み終えたあともずっと尾を引くような“余韻”を生むよう設計されていること。読者は、タコピーを通じて“無知な善意”の危うさに触れ、しずかを通じて“痛みの中で言葉を失う人間”の姿を目撃します。

だからこそ『タコピーの原罪』は、絵柄が可愛いだけの作品ではなく、“ギャップそのものが狂気の構造装置”として機能しているのです。この巧妙な仕掛けに気づいた瞬間、作品のすべてが違う顔を見せてくる──そんな怖さと魅力が、この短期連載を“記憶に残る名作”へと押し上げました。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

キャラ造形に宿る“狂気”の伏線と構成美

タコピーという存在の異常性と純粋さの危うさ

『タコピーの原罪』において、もっとも読者を混乱させ、同時に惹きつける存在──それが“ハッピー星人”タコピーです。彼は見た目こそ丸くてかわいらしく、語尾に「〜ッピ」とつけて喋るコミカルなキャラクター。しかし、彼の内面はまるで空っぽのように描かれ、人間社会の痛みや感情に対して根本的な無理解を抱えた“異物”としての恐ろしさを内包しています。

タコピーは、誰かを「ハッピーにしたい」という純粋な目的だけを持って地球にやって来ます。しかしその“善意”は、人間関係の複雑さや、しずかが置かれた過酷な環境を何ひとつ理解しないままに発動され、結果的に事態を悪化させてしまう。たとえば“記憶消去”や“死者蘇生”といったハッピー道具の使い方は、いずれも現実逃避であり、倫理の踏み越えでもあります。

このように、タコピーの言動には常に“悪意なき暴力”が潜んでいる。それはまるで、正義感だけで突っ走る幼児のようでもあり、ある種のAIのような無機質さすら感じさせる。ここにこそ、作品のタイトルにもある「原罪」という言葉の重みが立ち上がってくるのです。

読者が感じるタコピーへの“もやもや”は、そのギャップが引き起こす不協和音。可愛いのに、怖い。善意なのに、加害。ファンシーな絵柄で包まれているのに、読めば読むほど心がざわついてくる。タイザン5は、この感情の揺らぎを意図的に仕込むことで、タコピーというキャラを“記号ではなく構造”として機能させています。

だからこそ、タコピーの存在は作品を通して揺らがない“軸”であり、“不在の理解”を象徴するメタファーでもあるのです。善意が暴力に変わる瞬間、その境界線を無邪気に越えてしまう存在──それが、タコピーというキャラクターの異常性であり、純粋さの危うさなのだと、私は感じています。

しずかの沈黙に秘められた絶望──言葉にできない感情の描写

もうひとりの主人公・久世しずかは、『タコピーの原罪』において感情の“受け皿”として描かれる存在です。物語開始時点で彼女は既に、母からの虐待、学校でのいじめ、自宅での孤立──そんな現代的な苦しみをすべて背負い込んでいます。けれども彼女は、泣かず、叫ばず、反抗もしない。ただ黙って、ひたすら日常に従属しているのです。

その“沈黙”こそが、作品の感情密度を決定づけています。読者は、しずかの表情の揺らぎや台詞の間に、語られない痛みを感じ取り、知らず知らずのうちに彼女に寄り添ってしまう。タイザン5は、しずかの感情を“言葉ではなく、間で語る”という演出を徹底しており、それがとてつもなく切実に響いてくる。

たとえば、母に命じられて写真を燃やすシーン。そこには説明的なセリフは一切なく、ただ淡々と行動するしずかが描かれるだけ。しかしその描写が、家庭内の支配構造、感情の圧殺、自己否定──あらゆる“抑圧された現実”を象徴するように立ち上がってきます。

しずかは、誰にも助けを求めないし、誰かを責めることもしない。ただ淡々と「もう全部終わってる」というような諦めを纏いながら生きている。その姿には、現実のどこかに存在しているかもしれない“言葉にならない痛み”が投影されていて、読む者の心を静かに締めつけてくるのです。

彼女の沈黙は、“声にならない叫び”であり、だからこそ読む側の想像力を刺激し、共鳴させる。『タコピーの原罪』はしずかの無言の痛みを媒介として、読者一人ひとりの心の底に沈んでいる“傷”と対話しようとしているのかもしれません。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

“ハッピー道具”の暴力性と倫理観の破壊

なぜ善意が暴走するのか? 道具と感情のミスマッチ

『タコピーの原罪』に登場する“ハッピー道具”は、文字通り「人を幸せにするためのアイテム」として描かれています。しかし、その機能の裏側にあるのは、あまりに乱暴で、あまりに無責任な“感情の処理”です。記憶消去、死者の蘇生、時間巻き戻し──一見すると夢のような力は、しずかのように深い苦しみを抱えた人間に対して、時としてナイフより鋭い凶器となります。

タコピーが持ち込むハッピー道具の“暴力性”は、本人の悪意がないことによって、かえって恐ろしく感じられる。たとえば、死んだ人を何度も蘇らせたり、過去の出来事をなかったことにしたりする行為には、倫理の一線を越える狂気が潜んでいる。しかしそれをタコピーは、「良かれと思って」やっている。ここに“感情と技術のミスマッチ”が存在し、人間社会の複雑さに無理解なタコピーの行動が、事態を破滅的な方向へと転がしていくのです。

善意は、ときに恐ろしい。誰かを救いたいと思う気持ちが、相手の痛みに対して“介入”という形で迫ったとき、それは無自覚な侵略にもなりうる。この感情のねじれが、タコピーとしずかの間に立ちはだかる巨大な壁であり、『タコピーの原罪』という作品全体に漂う不安定さの正体でもあります。

この不協和音が、“子ども向け風の世界観”と“リアルな地獄の現実”の間に張り詰めた緊張感を生み、読者は読みながら常に「これは本当にハッピーなのか?」という疑問を突きつけられることになる。ファンシーな絵柄が持つ本来の癒し効果を、物語構造そのものが否定していく──その構造的反転が実に巧妙です。

タコピーの使うハッピー道具は、“便利な夢のアイテム”ではなく、“無知ゆえの破壊兵器”。だからこそ、この道具たちが生む感情の軋みは、読者の心に深く残り続けるのです。

読者の“罪悪感”を呼び起こす装置としての道具

『タコピーの原罪』の読後感を語るとき、多くの読者が口にするのが「胸が苦しい」「自分もどこか加担している気がする」という“罪悪感”です。それは、ただ物語が悲惨だからではなく、ハッピー道具という仕組みそのものが、“問題を根本から解決しないまま上書きする”ことを強制するからに他なりません。

しずかの境遇は、一貫して「誰にも助けを求められない」状況に置かれています。そこへやってくるタコピーは、手っ取り早い“救済”を与えようとする。しかしその救済は、しずかの痛みを本当に理解しようとはしないし、現実と向き合う力を与えるものでもない。むしろ、記憶を消し、問題を忘れさせることで、「なかったこと」にしてしまうのです。

この“なかったことにする”という行為が、読者に強烈な違和感と罪悪感を植え付ける。私たちは、現実世界でも時に「見なかったことにする」「都合よく忘れる」という選択を無意識にしてしまう。だからこそ、タコピーの道具に対して感じる“どこかズレた救済”が、自分自身への問いかけとして跳ね返ってくるのです。

つまり、ハッピー道具とは単なるファンタジーアイテムではなく、“読者自身の倫理観”を試す装置でもある。どこまでが許され、どこからが越えてはならない一線なのか──その曖昧な境界を、物語は何度も踏み越えて見せます。

この倫理の揺さぶりは、単なるエンタメとしてのカタルシスでは終わらない。読者は、タコピーの行動に恐怖しながらも、その背後にある自分自身の無力さや傍観者としての立場に、静かな自己嫌悪を感じてしまう。そしてそれこそが、『タコピーの原罪』という作品が“記憶に残る”本当の理由なのではないかと、私は思います。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

ビジュアルと物語構造のギャップが生む衝撃

「可愛いのに怖い」──読者心理を逆撫でする演出設計

『タコピーの原罪』を読んだ誰もが、第一印象で「可愛い」と感じるはずです。タコピーのふわっとしたビジュアル、まんまるの体、にこやかな表情、そして語尾の「〜ッピ」。この作品の入り口は、まるで児童向けアニメのような“やさしさ”で満たされている。しかし読み進めるうちに、その可愛さが異様な存在感を持って“怖さ”に転化していくのです。

このギャップこそが、『タコピーの原罪』最大の演出装置です。人間の心は“違和感”に敏感です。癒しを感じるはずのキャラクターが、次第に現実の地獄に巻き込まれていく姿。それが画面越しに展開されるたび、読者は“安心”と“恐怖”の間で心をかき乱される。

例えば、タコピーが無邪気な笑顔で“ハッピー道具”を差し出すとき、しずかは感情を押し殺してただ黙っている──この構図だけでも十分に不穏なのに、その直後に“命”が消えるような描写が訪れる。この演出設計は明らかに意図された“感情逆撫で”であり、タイザン5の描写センスが極限まで発揮されている場面です。

読者は「この作品は可愛いから大丈夫」という先入観で読み始め、物語が“とても大丈夫ではない”ことに気づいた瞬間、心を掴まれて離されなくなる。ファンシーな世界観の皮を一枚ずつ剥ぎ取るような構成。その行為自体が、作品全体を支配する緊張感を生み出しているのです。

「可愛いのに怖い」──その感情のねじれは、タコピーというキャラクターだけでなく、作品全体に宿る“構造そのものの恐怖”。このギャップに気づいたとき、読者は『タコピーの原罪』の“本当の顔”に触れることになるのです。

SNS時代に刺さるビジュアル戦略と“トラウマ製造機”の真実

『タコピーの原罪』がSNSを中心に爆発的に拡散された背景には、この“ビジュアルと内容のギャップ”が強烈に機能していたことが挙げられます。特に注目されたのが、第4話のラスト。衝撃的な展開と、読者の感情を逆撫でするコマ割り、そして“そのビジュアルに似つかわしくない残酷さ”が、トレンド入りの引き金となりました。

可愛さを前面に出したキャラクターデザインは、SNS上では“拡散されやすい”という特性を持っています。アイコン的に目を引くタコピーの姿は、読者が画像を引用する際に非常に映える。だがその引用ツイートの文面には、必ず「やばすぎた」「狂気しかない」「泣いた」など、真逆の感情が並ぶのです。

この落差が、バズの正体。つまり『タコピーの原罪』は、意図的に“可愛い+怖い”というギャップを最初から内包した“SNS時代のトラウマ製造機”として設計されていた可能性がある、と私は考えています。可愛いだけじゃ終わらない、むしろその可愛さが読者を追い詰めていく。

さらに、短期連載というフォーマットもこの戦略に拍車をかけています。1話1話が“強い読後感”を意識した構成になっており、連載時は毎話ごとに話題になった。中でも、第4話と最終話は、SNSでのシェア数・感想の熱量ともに突出しており、その爆発力はまさに異例でした。

こうした拡散力の仕掛けは、単なる“話題づくり”を超えて、物語の伝え方そのものを再定義する力を持っていた。可愛いビジュアルで心を開かせ、そこに物語の刃をねじ込む──『タコピーの原罪』は、現代の読者心理とメディア環境に対する鋭いメタ的アプローチでもあるのです。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

短期連載でここまで刺さる理由──“16話完結”の構造美

スピードと密度の絶妙なバランス感覚

『タコピーの原罪』は、全16話という極めて短い連載期間で、これほどまでに深いテーマと感情を描ききった異例の作品です。通常の漫画では、キャラの背景や物語の構造を丁寧に積み上げるには数十話が必要とされる中で、本作は驚異的なスピードで物語の核心に迫っていきます。まさに“短期連載の極北”とも言える完成度です。

初回から読者の心を掴む構成は、冒頭でいきなり「しずかの地獄」を描写することでスタートします。そこで投下されるタコピーという“異物”。この出会いから、物語は一気に倫理と感情の爆弾処理モードに突入し、各話が「感情の山場」を持った濃密な構成で展開されていくのです。

タイザン5の描写は、余白を活かしながらも情報密度が高い。その筆致は、シーンごとの意味を読者に“考えさせる余地”を与え、結果として読後の思考を促します。特に中盤から終盤にかけては、タコピーの視点としずかの心象が重なり合い、すべての出来事が一点に収束していく美しささえ感じさせる。

全16話という構成は、冗長さを徹底的に削ぎ落としたうえで、「一話ごとに感情を突き刺す」ことに特化した設計。これにより、読者の記憶に“強度”として残る作品となり、SNSでの拡散性も一層高まったのだと思います。

スピードと密度、感情と構造。その両輪が見事に噛み合っているからこそ、『タコピーの原罪』は「短いのに忘れられない」、いやむしろ「短いからこそ焼きつく」作品になっているのです。

読後に訪れる“余韻と救い”の設計意図

物語の最終話において、『タコピーの原罪』は思いがけない方向へと読者を導いていきます。それは“絶望の物語”として始まり、“救済の余韻”で締めくくられるという、反転の構造です。ここで注目すべきは、救いの与え方が決して直接的ではないということ。

タコピーが最後に選ぶ行動は、「やり直し」でもなく、「奇跡の解決」でもない。“あえて全部背負ったうえでの選択”として描かれています。この“自己犠牲”のかたちには、一貫して「他人を幸せにしたい」という彼の原初の願いが貫かれていて、その一途さが初めて“美しさ”として昇華される瞬間です。

一方で、しずかにも小さな希望が描かれます。ほんの少しの変化、例えば表情の柔らかさや、目線の先にある他者との関係。それは言葉では明確にされないけれど、“変わっていける可能性”を感じさせる。ここに、“再生の物語”としての息吹が宿っているのです。

この終わり方が実に巧妙なのは、読者に対して“考える余地”を残すところ。ハッピーエンドではない。かといって完全なバッドエンドでもない。その狭間にある余白が、読者の中で静かに反芻され、物語は“読後も終わらない”体験となる。

そして、この設計意図こそが、作品の最大の美点なのだと私は思います。タコピーの物語は、ただのトラウマ漫画でも、泣ける系感動作でもない。むしろ“読む人間の感情そのものを問い直す鏡”として、たった16話で私たちの心に爪痕を残してくれました。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

『タコピーの原罪』まとめ

“ギャップ”という名の狂気──読後に残る感情のざらつき

『タコピーの原罪』を語るとき、避けて通れないのが「絵柄のギャップ」というキーワードです。タコピーの愛らしい見た目、ファンシーな世界観、そして語尾の「〜ッピ」。一見すると、子ども向けのほのぼの漫画のような印象すら与えます。

しかし、その可愛さのベールを一枚めくれば、そこにあるのは“いじめ”“ネグレクト”“死”といった現代のリアルな地獄。ビジュアルと物語の乖離があまりにも激しいからこそ、読者の心は強く揺さぶられ、読み終えてもなお“ざらつき”が残り続けるのです。

この“ざらつき”こそが、本作の本質。綺麗に整理された感動ではなく、割り切れない痛み。スッキリしない感情。それがむしろ、リアルで、忘れがたく、深く刺さる。『タコピーの原罪』は、そんな“整っていない読後感”を設計の中心に据えた、稀有な漫画作品なのだと私は感じます。

ギャップとは、構造的な仕掛けであると同時に、読者の心に“問い”を投げかける装置でもある。なぜ可愛いのに怖いのか。なぜ救いたいのに壊してしまうのか。なぜ“ハッピー”が、こんなにも胸を締めつけるのか──。この問いが読者を物語に繋ぎ止め、語りたくさせるのです。

だからこそ、SNSを通じて“タコピーの狂気”が拡散され、話題が話題を呼び、上下巻という短いスパンながら驚異の発行部数を記録するヒットに繋がったのだと思います。“ギャップ”は流行りの仕掛けではなく、物語の心臓部だった。それが、この作品の凄さです。

再読で深まる“構造美”──伏線・演出・沈黙の設計

初読時には「衝撃の展開」に目を奪われがちな『タコピーの原罪』ですが、2度目、3度目と読むうちに気づくのが、その裏に隠された“演出の緻密さ”です。たとえば、しずかの視線の動き、ページの間合い、セリフの少なさ──すべてが計算された上で配置されている。

とりわけ注目したいのは“沈黙の使い方”。この作品では、語られない時間が語ることのほうが多い。言葉を失ったしずか、黙って佇むタコピー。その沈黙が、感情の圧力として読者に降りかかってくる。タイザン5は、“描かないことで語る”という高度な演出術を操る作家だと実感します。

また、伏線回収の巧みさも再読でこそ浮かび上がります。1話で見逃していた背景の違和感が、後の展開で鮮明な意味を持つ。登場人物の何気ない行動が、物語全体の“構造美”として繋がっていく。この“気づきの再発見”こそが、短期連載ながら何度も読み返したくなる理由です。

そして演出の中でも、特筆すべきは“コマの緊張感”。タコピーの笑顔と、しずかの無表情を並べた構図、白抜きの背景、効果音の使い方。それらすべてが、物語の静けさを際立たせ、“何も起きていないのに怖い”という不穏さを生んでいます。

最終話の“光”の描写も象徴的です。暗闇を抜けた先にあるのは、明るすぎる未来ではなく、ほんの少しの“予感”。その慎ましい描写が、逆にリアルで、感情に沁みわたる。『タコピーの原罪』は、そうした再読のたびに深まる“構造の物語”でもあるのです。

- 『タコピーの原罪』は“絵柄の可愛さと物語の狂気”が正面衝突する構造で読者を揺さぶる

- タコピーの純粋な善意が、しずかの痛みと倫理の境界を侵食していく構図が衝撃的

- ハッピー道具が“幸せ”を与えるどころか、無自覚な破壊装置となることへの違和感が深い

- 可愛いのに怖い、そのギャップ演出がSNS時代の共感と拡散力を生んだ最大の理由

- 16話という短さの中に、再読に耐える構造美と読後に残る“ざらつき”を仕込んだ傑作

コメント