『タコピーの原罪』を読み進める中で、ふと胸にひっかかる名前──「山下」。

物語のキーパーソンたちとは違って、明確に姿を現さない“山下”という存在に、多くの読者が「誰?」と立ち止まり、ネットでは“幻の人物説”まで囁かれています。

この記事では、そんな「山下とは誰なのか?」という疑問を徹底検証し、作中の描写や考察から、その正体と役割を明らかにしていきます。

“タコピーの原罪”という重たいテーマの中で、あえて語られなかった「もう一つの罪」とは──?物語の隙間に宿る真実を一緒に掘り下げていきましょう。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

「山下」とは誰なのか?──名前だけの登場人物に迫る

作中に名前が出てくる“山下姉妹”の正体とは

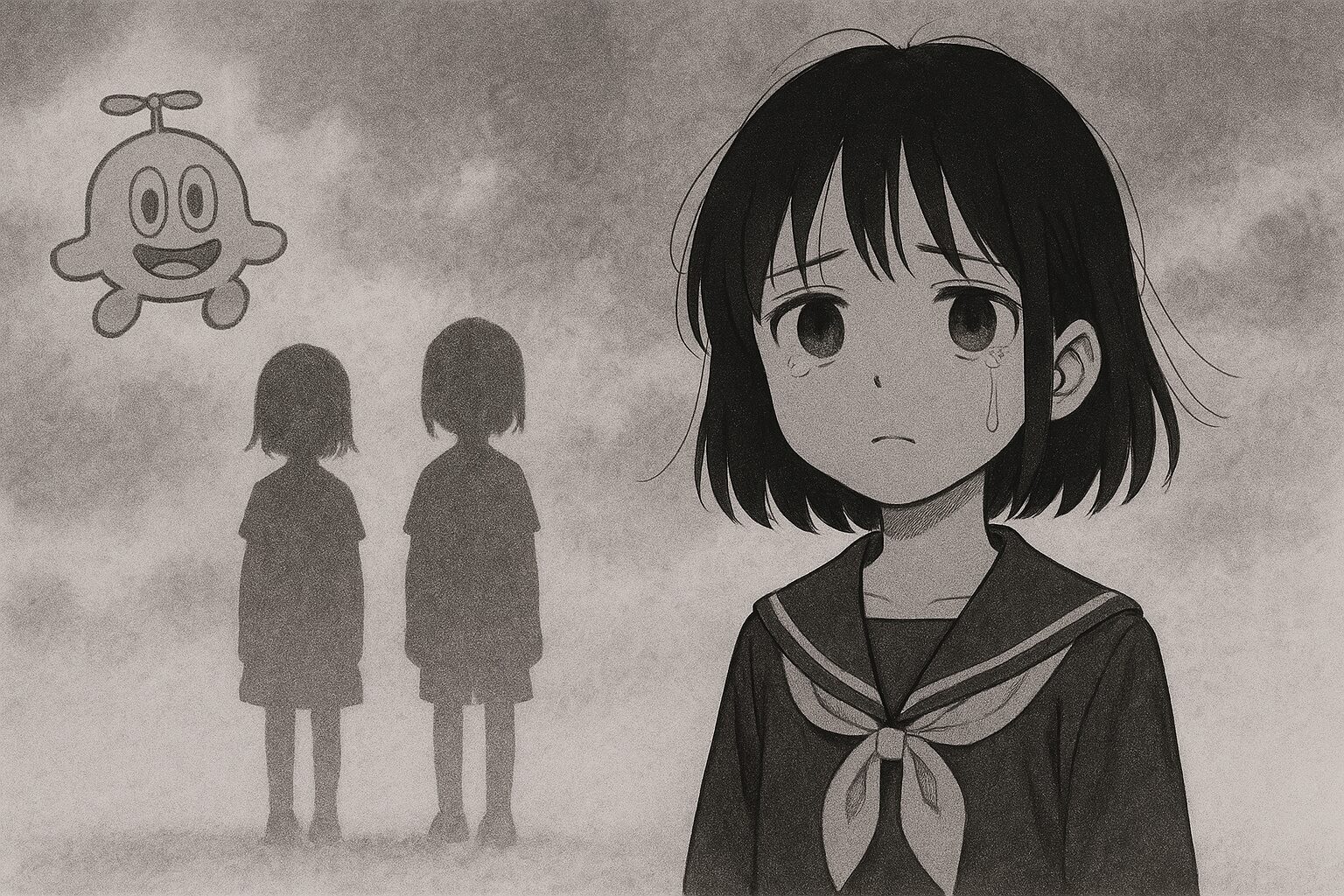

『タコピーの原罪』の中盤以降、読者の胸に静かにひっかかる存在──それが“山下”という名の姉妹です。作中では「山下さつき」とその妹「えりか」という名前で登場し、彼女たちは東京編(第14話以降)で突如“失踪した少女たち”として語られます。彼女たちはしずかによって誘拐・監禁された被害者であり、明確に名前が登場しているにも関わらず、読者の多くが「そんな子、いたっけ?」と記憶の隙間に埋もれてしまうほど、直接的な登場描写が少ない存在です。

この山下姉妹は、SNSや考察サイトで“幻の人物”とも称されることがあります。なぜなら、作中での描写があまりに少なく、キャラクターのビジュアルや性格が一切提示されないためです。しかし事実として彼女たちは物語に実在し、その失踪事件はしずかの“原罪”に深く関わる出来事として描かれています。つまり、彼女たちは“セリフも登場シーンもないのに存在が重い”という、極めて異質なポジションに配置されたキャラクターなのです。

正確には“山下家の姉妹”という括りで語られることが多く、姉のさつきは小学一年生、妹のえりかはさらに幼い設定。しずかによって自宅に監禁され、その後の安否は作中では一切描かれません。防犯カメラの映像や警察の捜査情報の断片を通じて“存在だけが報告される”という構図は、読者の想像力を逆撫でする仕掛けにもなっており、「この姉妹が本当に存在するのか?」という疑念を逆説的に強調する役割を担っています。

このような描き方は、作者・タイザン5氏の高度な物語演出の妙といえるでしょう。『タコピーの原罪』が単なるSFでもサスペンスでもない、“構造そのものが感情を揺らす作品”であることを象徴しているのが、まさにこの“山下姉妹”の存在です。彼女たちは“描かれなかったがゆえに重い”──それは、物語の罪と贖罪を読む者に問う、強烈な無言の問いかけに他なりません。

読者の脳裏にじんわりと焼き付くこの不可視の姉妹こそ、『タコピーの原罪』というタイトルの裏側にある“静かな原罪”を体現する存在です。そして、“名前しか出てこない登場人物”でありながら、ここまで多くの考察や混乱を生み出している点こそが、この物語の深淵を物語っています。

なぜ“幻の登場人物”と呼ばれるのか?

では、なぜ山下さつき・えりかの姉妹が“幻の人物”などと呼ばれるようになったのでしょうか。それはひとえに、視覚的な描写が一切存在しないにも関わらず、物語に強い影響を及ぼす“語られ方”にあります。たとえば彼女たちは、誘拐されたという事実が周辺人物の口から語られるだけで、彼女たち自身の姿・言葉・感情といった描写が一切ありません。

この“語りのみの存在”という設定は、現代の読者にとって非常に記憶に残りにくいのです。人間の記憶は視覚に強く依存しているため、台詞や行動がなく、視覚的にも存在しないキャラは“いたことすら忘れられてしまう”という現象が起きます。こうした構造的な記憶の空白こそが、「山下なんてキャラ、いなかったのでは?」という誤解を呼び、“幻の人物説”へと繋がっていったのです。

さらに、『タコピーの原罪』が物語全体をタコピーやしずか、まりなといった主要キャラクターの視点で描いていることも、“脇役の影”をよりいっそう淡くしています。視点の制限により、山下姉妹のような“被害者でありながら語られない者”の存在は、物語の奥に沈み込み、読者の心に「もしかして存在してなかったのでは…?」という不安な余白を生んでしまうのです。

でも、ここが重要。彼女たちは確かに“存在していた”──そしてその“存在が意図的に描かれなかった”という事実こそが、最大の演出なのです。あえて描かないことで、“描かれてしまったキャラ”以上の重みと印象を与える。この構造は、まさに“記憶に残らないこと”を逆手に取った物語装置と言えるでしょう。

「物語に登場していないように見えるのに、最も強く作用している」。この逆説が、山下姉妹を“幻の登場人物”に仕立て上げた最大の理由であり、同時に『タコピーの原罪』という作品が放つ異様な引力の根源でもあります。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

山下姉妹とタコピーの原罪の“構造的関係”

しずかとの接点と“被害者”としての意味

『タコピーの原罪』において、山下姉妹はしずかの“原罪”に直接関わる数少ないキャラクターです。物語中盤、東京に舞台が移った後、しずかは彼女たちを自宅の一室に監禁していたことが明らかになります。姉の山下さつきは小学一年生、妹のえりかは未就学児と推測され、彼女たちは“完全に描かれない被害者”として物語の背景に沈み込みます。この事件は、表向きには失踪事件として語られますが、その裏にはしずかの強い孤独と歪んだ承認欲求が色濃く投影されているのです。

しずかにとって山下姉妹は、“無力な存在”であり、“所有できる他者”だったのかもしれません。父からも母からも適切な愛を受けられず、心の拠り所を求め続けていたしずかにとって、誰にも見つからない場所で誰かを「持っている」という状態は、自分の存在を肯定する唯一の方法だったのでしょう。もちろんそれは許されることではありません。でも、そこに“幼さ”と“哀しみ”が滲むのが『タコピーの原罪』という作品の凄みであり、山下姉妹はその犠牲になったのです。

興味深いのは、作中でしずかがこの事件について自らを語るシーンがほとんどない点です。山下姉妹は、彼女の“記憶”のなかでも語られず、あたかも“無意識に封印された罪”のように扱われている。ここに、作者・タイザン5の狡猾な構造設計があります。読者は、この事件が作中で大きく取り扱われないがゆえに、逆に「何があったのか?」と深く考えざるを得ない──つまり、“描かれなさ”が読者の思考を誘導する構図なのです。

山下姉妹の存在は、しずかというキャラクターの輪郭を浮かび上がらせる装置でもあります。彼女たちは物語の“被害者”であると同時に、“しずかの内面の象徴”としても存在している。しずかの中に巣食う渇望と狂気、その結果として起きた“許されないこと”が、山下姉妹というかたちで提示されているわけです。

そして忘れてはならないのは、彼女たちが“いまもどこかにいるかもしれない”という余白が物語に残されていること。その未解決感が、物語の終盤になってもずっと尾を引き、『タコピーの原罪』という作品に一種の“不完全さ”と“現実味”を与えています。現実の罪もまた、すべてが回収され、帳尻が合うとは限らない。山下姉妹の存在は、そんな現実の苦さを作品に滲ませています。

山下姉妹の存在が投げかける物語の余白

山下姉妹が『タコピーの原罪』において投げかけるのは、ただの“犯罪の被害者”という役割ではありません。むしろ彼女たちは、物語全体において「語られなかったこと」「見過ごされたもの」「見えない悲しみ」の象徴として機能しています。この作品が描こうとしている“罪”や“原罪”は、加害と被害の明確な線引きだけでは捉えきれない曖昧さを孕んでいて、山下姉妹はその境界線の曖昧さを象徴する存在です。

彼女たちはどこに行ったのか、今どうしているのか──その答えは作中で語られることはありません。けれど、それゆえに、彼女たちはずっと物語の中で“問い”として存在し続けます。この“問い”こそが、『タコピーの原罪』が読後も心に残る理由のひとつなのだと思います。語られないからこそ残る余白。描かれなかったからこそ重い存在感。その手触りが、山下姉妹をただの背景のモブキャラから、“読者が心を動かされる存在”へと引き上げているのです。

また、山下姉妹の存在が、まりなやタコピー、そしてしずか自身の“罪”や“贖罪”とどう交差していくかを想像することで、物語の読み方は何層にも広がっていきます。たとえば、彼女たちの存在を知ったときのタコピーはどんな感情を抱いただろう? まりななら、どう反応しただろう?──そう考え始めた瞬間、この作品は“自分の心の中で続いていく物語”へと変貌していくのです。

「描かれていないけれど確かに存在する」。その余白の深さこそが、山下姉妹というキャラクターを語る上で最も重要な要素です。そして、『タコピーの原罪』という作品そのものが、この“語られなさ”を通して、“原罪とは何か”を静かに読者に問いかけているのです。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

読者の記憶に残りにくい“不可視のキャラ”という演出

姿が描かれないキャラの心理的インパクト

『タコピーの原罪』において、山下姉妹は“登場しないのに物語の根幹を揺さぶる”という異様なポジションに配置されています。ビジュアルの描写はおろか、声もなく、表情すら提示されない彼女たち。しかしその“描かれなさ”が、逆に読者の記憶に深く沈みこむのはなぜでしょうか。そこには、漫画という“絵で語るメディア”の特性をあえて逆手に取った、作者・タイザン5氏の大胆な演出意図が見え隠れします。

私たちは、物語の中で“描かれるキャラ=記憶されるキャラ”という法則に慣れきっています。ビジュアル、セリフ、しぐさ──すべてが読者の記憶に紐づいている。でも山下さつき・えりかの姉妹は、そのすべてが排除されている。彼女たちは文字情報としてしか存在せず、その“実在しない感覚”が、むしろ“異常にリアル”な重みを生む。これは、視覚メディアのルールから逸脱した存在の不気味さであり、だからこそ忘れようとしても引っかかってしまうのです。

加えて、“被害者であるのに視覚的に描かれない”という構造には、読者に対する一種の“罪悪感”すら呼び起こす力があります。「この子たちを覚えていない自分は、なにか大切なものを見逃しているのではないか?」という、内なる問いを生む仕掛け。まるで物語の中の“罪”が、読者自身に浸透してくるような、不穏な読後感を残します。

そう考えると、山下姉妹というキャラは、もはや“登場人物”というより“演出装置”に近いのかもしれません。彼女たちは存在することで読者に“不安”と“問い”を刻みこむ──それは、言葉や絵ではなく、“存在しないことそのもの”で語りかけてくる稀有な表現です。これほどミニマルでありながら、これほど深い余韻を残す登場人物が、かつて他にいたでしょうか?

『タコピーの原罪』は、罪と救済、過去と記憶、語られることと語られないこと──そのあわいを突き詰めた物語です。そして山下姉妹は、その“語られなさ”の象徴。心理的インパクトとは、描写の多さではなく、“描かなかった理由”にこそ宿るのだと痛感させられます。

「いなかったことにされる」子どもの記号性

山下姉妹の存在には、もうひとつのメタ的な意味があります。それは、“社会にとって不可視の存在にされてしまう子ども”の記号としての機能です。『タコピーの原罪』が描くのは、家庭崩壊、虐待、孤独、いじめ、そして取り返しのつかない罪。その中で最も恐ろしいのは、「誰も気づかないまま傷つき、誰にも知られないまま失われる命」ではないでしょうか。

山下さつき・えりかという姉妹は、まさにその象徴です。彼女たちは、“作中で明確に描かれない存在”であると同時に、“現実の社会にもいるかもしれない無数の名前なき子ども”と重なる。登場人物として忘れ去られがちな彼女たちの姿に、読者自身が「記憶しない」ことの残酷さを感じ取ったとき──そこに、この物語の“罪のリアリティ”が浮かび上がります。

また、彼女たちが“普通の姓”である「山下」という名前を与えられている点にも注目です。個性を削ぎ落としたような、あえて記号的な名前。そこには、“どこにでもいる誰か”“誰でもよかった存在”という象徴性が込められているようにも感じます。つまり、山下姉妹は“顔のない子どもたち”の代表として描かれているのです。

そして、そこに私たちは気づくべきなのかもしれません。“顔が描かれていないからこそ、自分の知っている誰かの顔を当てはめてしまう”という心理構造。山下姉妹は、読者自身の記憶や経験とリンクし、実在以上のリアリティを帯びてくる存在。だからこそ、“幻の人物”という説が立つほどの想像力の余白を与えてくれるのです。

『タコピーの原罪』は、何もかもを語る作品ではありません。むしろ“語らなさ”のなかにすべてが詰まっている。そして山下姉妹という“いなかったことにされる存在”は、その最たる象徴として、今も物語の底に沈み続けています。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

“山下”という名前の重みと、記号としての機能

なぜ“山下”というごく普通の姓が選ばれたのか

『タコピーの原罪』における「山下」という姓──この名前が与えられたこと自体に、私はある種の“演出的意図”を感じずにはいられません。山下さつき、山下えりかという姉妹の名前は、どこにでもありそうな“ごく普通の日本人の名前”です。特に珍しい響きでもなく、特定の個性を感じさせるわけでもない。むしろ、この“あまりに普通”であることが、作品内で彼女たちを“記号”として立ち上げる強力な鍵になっているのです。

物語に登場する主要キャラ──例えば、東くん、しずか、まりな、そしてタコピーといった名前たちは、それぞれに強い語感や意味性があり、読者の印象に深く残る設計がされています。一方で山下という姓は、その存在を個として強調するのではなく、“どこにでもいる子ども”“見過ごされやすい存在”という役割を帯びて登場します。これは、まさに“普遍性を持たせるための匿名性”なのです。

こうした“ありふれた名前”は、読者にとって「自分の近くにもいそうな子」「ニュースでよく聞くような一般名」として響きます。そしてその結果、山下姉妹は物語の中で“個性のある誰か”ではなく、“社会全体の中で埋もれてしまう誰か”の象徴へと昇華されていく。名前が強調されないからこそ、逆に忘れてはいけない存在として、私たちの心にじわじわと浸透してくるのです。

このように、山下という姓には“誰でもありうる存在”としての意味が込められていると感じます。物語の中で具体的に描かれなかったこと、ビジュアルが与えられなかったこと、そして記号的な名前。この3つが重なり、山下姉妹は“読者の想像の中でしか存在できないキャラクター”として設計されているわけです。

結果として山下姉妹は、“存在するけれど存在しない”という逆説的なキャラになります。そして読者はその不在のなかに、自分なりの“山下”を見出すのです。あの時見逃してしまったあの子かもしれない──あるいは、自分自身の過去かもしれない──そんな曖昧な連想が、“山下”という名前の底に渦巻いているのです。

物語にとって“その他大勢”の象徴とは

『タコピーの原罪』は、個人の罪と向き合う物語であると同時に、“社会が見逃している痛み”を浮き彫りにする作品です。そうした中で山下姉妹が担わされたのは、明らかに“その他大勢”としての役割でした。彼女たちは、しずかやまりな、東くんのように物語の中心を担うわけではありません。セリフも描写も極端に少なく、感情も描かれず、ただ“存在した”という事実だけが提示される。

この描かれ方はまさに、“社会におけるその他大勢の子どもたち”の写し鏡です。いじめ、虐待、無関心──子どもたちが抱える問題は、ニュースでは語られても、実際の個人としては誰にも記憶されない。山下姉妹の描かれなさは、そんな現実の“見逃される命”の象徴として、作品の中に忍び込んでいるのだと思います。

また、“その他大勢”という立ち位置には、物語の読者に対するメタ的な問いかけも感じられます。あなたはこの子たちを覚えていましたか? しずかやタコピーのことばかりに注目して、彼女たちの存在を見落としていませんでしたか?──物語を消費する立場にある私たちが、“登場していないキャラのことまで想像する責任”を問われているような気さえします。

そしてこの問いかけは、『タコピーの原罪』がただのフィクションではなく、“読者の倫理感を揺さぶる作品”であることを強く印象づけてきます。物語の外にいる私たちが、読み終わった後も心に何かを引きずってしまうのは、こうした“描かれていない他者へのまなざし”を求められているからです。

山下姉妹は、“その他大勢”の象徴として、物語に重く沈んでいます。でも、その他大勢という存在がなぜここまで胸に残るのか──その問いこそが、物語の最深部に通じているのではないでしょうか。彼女たちは、物語の中心にいなかった。けれど、中心を揺るがせるほどの“重さ”を持っていた。忘れてはいけない存在が、そこに確かにいたのです。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

“幻の人物説”はどこから生まれたのか?

SNSや考察サイトで広がった誤解の背景

『タコピーの原罪』に登場する山下姉妹に対して、「そんなキャラいたっけ?」「どこで出てきたの?」という声がSNSや考察系サイトで頻繁に見られるようになりました。その結果として生まれたのが、“山下=幻の人物説”という一種の都市伝説的な噂です。この説は公式には一切触れられていないものの、ネット上ではある種の考察ジャンルとして独自の拡がりを見せています。

この誤解の背景には、まず作中での山下姉妹の“描写の極端な少なさ”があります。視覚的な登場がない。セリフもない。しかも彼女たちの存在は、他キャラの会話や防犯カメラの記録といった間接的な情報のみで構成されており、読者の意識の“下層”に沈みがちなのです。そのため、読了後に「そんな名前、あったっけ?」と混乱する読者が出てくるのは、ある意味で必然だったと言えるでしょう。

また、SNSにおける“断片的な記憶の共有”という特性も、この誤解を加速させました。例えば「山下って本当に登場してた?」「記憶にないんだけど…」というつぶやきが複数人から投稿され、それがまとめ記事や考察スレッドで拡散されることで、“存在しないキャラ説”が半ば既成事実のように広まっていきます。この現象は、“読者の記憶”という極めて不確かな基盤の上で成り立っている物語だからこそ、発生し得たものなのです。

さらに、『タコピーの原罪』という作品自体が“記憶”“罪”“不可視性”を主題にしていることも、この説をより真実味のあるものとして錯覚させてしまいます。つまり、山下姉妹の存在が「見えない罪」「気づかれない原罪」と重ねて読まれる構造になっているため、読者のなかで「記憶していない=存在しない」と誤認識してしまう心理が働くのです。

このように、“山下は実在しないのでは?”という誤解は、作中の演出と読者心理、そしてSNS時代特有の“情報の歪み”が複雑に絡み合って生まれたものです。そして皮肉にも、彼女たちの“存在の曖昧さ”が、作品そのもののテーマをより鮮やかに浮き彫りにしているのです。

読者の“思い込み”が生む虚構の登場人物

“幻の人物説”というのは、実のところ、山下姉妹が実在しているにもかかわらず、読者側の「思い込み」によって“存在しなかったこと”にされてしまうという、とても示唆的な現象です。この「思い込み」が生まれる理由には、読者が物語を読む際に無意識に行っている“情報の取捨選択”があります。

『タコピーの原罪』は情報量が濃密で、読者はしずか、まりな、タコピーといった主要キャラクターの動向に強くフォーカスする構造になっています。すると、それ以外のキャラ──とくに直接描写されない存在──は、自然と“無視”されてしまう。記憶からも抜け落ち、再読しない限りは思い出されることさえない。山下姉妹は、その“視野の外側にあるキャラ”として読者の意識に残らなかった。それだけなのに、いつしか“存在していなかった”という幻想が出来上がってしまったのです。

これはまさに、“見ていないからいなかったことにする”という人間の認知の脆さを突いた現象。そして同時に、“物語の中の登場人物”に対する読者の関わり方を考え直させるものでもあります。私たちは、自分が注目しなかったキャラを“いないもの”として扱っていないだろうか?

また、こうした“虚構の登場人物”という言葉の逆説的な使われ方にも注目したい。山下姉妹はフィクションの中に実在するキャラであるにもかかわらず、フィクションの読者によって“虚構の存在”にされてしまう──この構造は、作品のテーマである“罪と記憶の風化”とも深くリンクしてきます。

読者の思い込みによって消えてしまうキャラ。それは単なる記憶の曖昧さではなく、物語という“記憶媒体”における倫理性や責任までも問い直す鋭利な問題提起なのです。山下姉妹は、物語の中でも、物語の外でも、忘れ去られることと闘い続けている。そう考えると、彼女たちは“幻”なんかじゃない。むしろ、誰よりもリアルな存在だったのではないでしょうか。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

考察まとめと、タコピーの原罪が投げかける問い

山下姉妹は「原罪」のどこに関係しているのか

『タコピーの原罪』という作品タイトルに込められた“原罪”という言葉。その重みは、しずかの家庭環境やタコピーの介入だけでなく、描かれなかった山下姉妹の存在によって、より深くえぐられていきます。彼女たちは登場こそしませんが、“しずかが犯した罪の象徴”であり、その罪が“どこまでが子どもに許されるか”という倫理的問いを読者に突きつけてきます。

しずかが山下さつきとえりかを監禁し、社会から遮断したという行動は、単なる「事件」ではなく、「救われなかった自分を、誰かに再現させてしまった罪」だったのだと思います。ここに“原罪”の構造が浮かび上がる──つまり、しずかが自覚せぬままに自らの孤独と歪みによって、他者の人生を奪ってしまったという“不可避の罪”が描かれているのです。

山下姉妹は、直接的な描写がないからこそ、“罪の深さ”を測るためのリトマス紙のような存在です。彼女たちの姿が見えないから、読者は想像で補う。そしてその想像の中でこそ、しずかの罪が“許されない”ものとして浮かび上がってくる。これは、作者・タイザン5が読者に対して仕掛けた「お前はどう思う?」という問いかけでもあります。

また、しずかの“罪”は、まりなや東くんのように直接的な関係性の中で語られるものとは異なります。山下姉妹との接点は、一方的で不可視。そのために、しずか自身も“罪を抱えていることに気づいていない”という、より根源的なテーマへと接続していくのです。この“自覚のない原罪”こそが、本作のタイトルが最後まで読者の心に残る理由のひとつです。

結局、山下姉妹は“タコピーの原罪”という作品が提示する“見過ごされた罪”“不可視の痛み”の象徴でした。そして、その罪の存在を読者が“見つけてしまった”とき、物語はようやく真の顔を見せてくれるのです。

見えないキャラが物語に残す深い影

『タコピーの原罪』は、多くの“見えないもの”によって構成された物語です。タコピーの正体、しずかの傷、まりなの狂気、そして──山下姉妹の存在。そのなかでも山下姉妹は、最も“描かれなかったのに描かれている”という逆説的なキャラでした。

漫画という媒体において、描かれないキャラは通常、ただのモブや設定の一部にとどまることが多い。しかし山下姉妹は違いました。彼女たちはセリフもなく、顔もなく、それでも物語の構造と感情を根底から揺さぶる“影”となって存在している。これは非常にまれな演出であり、同時に非常に強い余韻を残します。

人は、姿を持たないものに対して想像力を働かせます。見えないからこそ、自分の中にある“記憶”や“罪悪感”と重ねてしまう。山下姉妹という名前だけのキャラクターは、まさにその“想像される余白”として機能し、結果的に最も記憶に残る存在へと反転していくのです。

その“影”は、タコピーという異質な存在ですら届かない領域にまで広がっています。タコピーはしずかを救おうとした。しかし、山下姉妹を救うことはできなかった。いや、そもそも彼女たちの存在にさえ、物語は触れきれなかった。その“見えなかった痛み”が、読者にとって最もリアルな苦しみとして残っていくのです。

『タコピーの原罪』は、終わったあとに本当の意味で始まる物語です。そしてその始まりの一端を担っているのが、山下姉妹という“見えない登場人物”。彼女たちは、物語の最後に姿を現すのではなく、最後まで“影として”物語に重くのしかかる。その影は、読み終えた私たちの心にも、きっと消えることなく残り続けるでしょう。

- 「山下姉妹」は作中に実在するが、直接描写のない“不可視の被害者”として登場している

- “幻の人物説”はSNSと読者の記憶の曖昧さから生まれた都市伝説的な噂だった

- 山下姉妹は、しずかの“原罪”を象徴し、物語の裏側で最も重たい問いを投げかけている

- 描かれないことが逆に印象を強め、“誰でもありえる痛み”を読者に重ねさせる構造がある

- 『タコピーの原罪』の真の怖さと深さは、こうした“語られなかった罪”にこそ宿っている

コメント