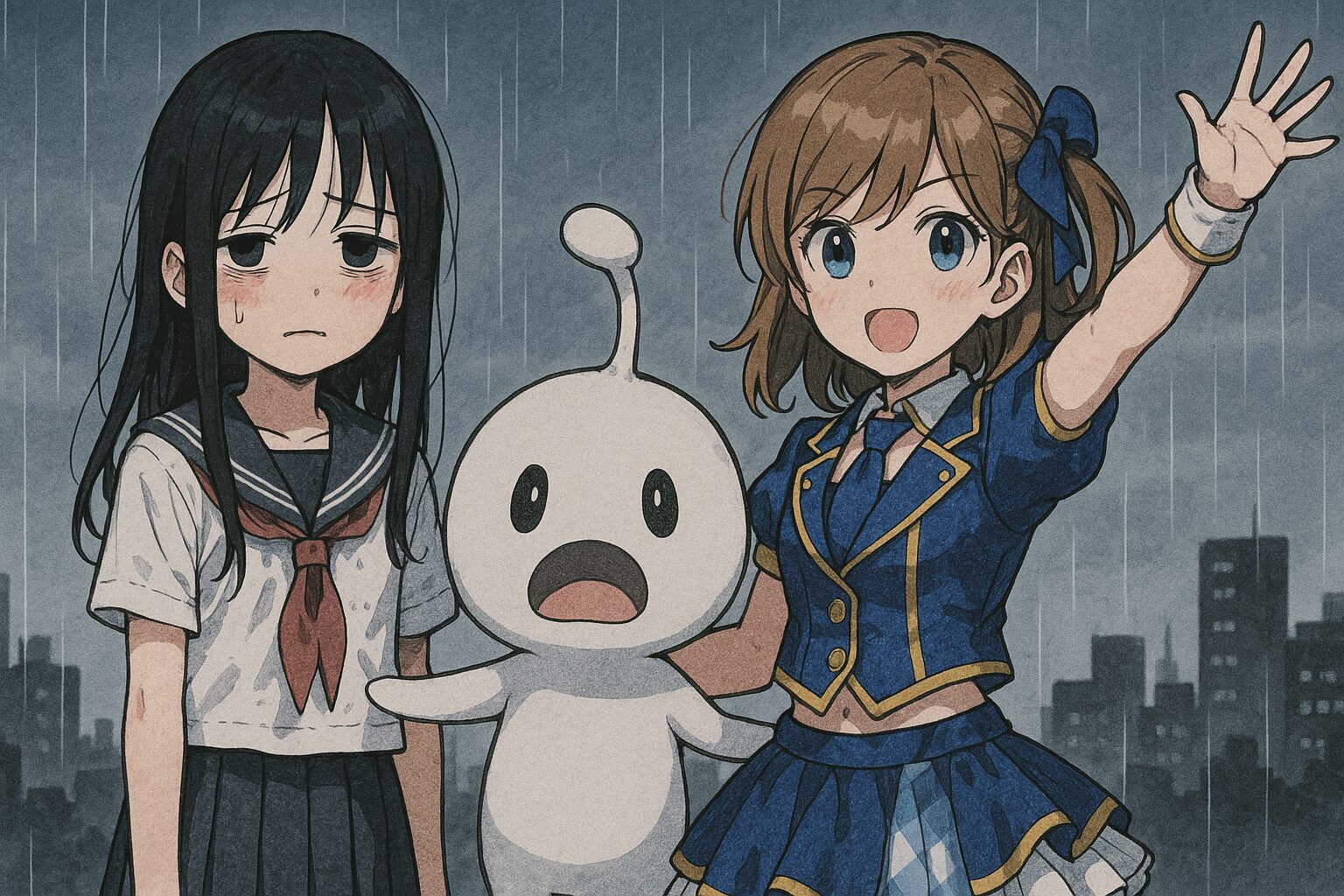

「タコピーの原罪って、実は学マス(学園アイドルマスター)と近い空気を感じるんだよね」──そんな声を聞いたとき、まさかと思った。

ひとつは“鬱展開×社会派”のダークSF、もうひとつは“希望と成長”を描くアイドル育成ゲーム。交わることのないジャンルのようでいて、でも並べてみると不思議なほど“似ている空気”が流れている。

この記事では、『タコピーの原罪』と『学園アイドルマスター』の世界観やキャラクター構造、感情描写の交差点を徹底解剖。ジャンルを越えて響き合う“共通の根”を、筆者・相沢の視点から深く掘り下げていきます。

読み終えたときにはきっと、どちらの作品も「別の目線」で見返したくなるはず。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』とは?──その闇と光のストーリー構造

救いと絶望の交錯、ハッピー星人の“罪”の意味

『タコピーの原罪』は、タイザン5氏による短期集中連載の漫画作品で、2021年から2022年にかけて「少年ジャンプ+」で掲載されました。タイトルにある“原罪”の通り、本作は単なるSFや異星人との触れ合いにとどまらず、人間の心の闇、特に「子どもたちが抱える社会的ストレス」や「大人に翻弄される感情」を鋭く掘り下げた異色の作品です。

ハッピーを届けにきた宇宙人“ハッピー星人”タコピーは、その愛嬌ある見た目とは裏腹に、残酷な現実とぶつかることで“知らず知らずのうちに加害者になってしまう”存在として描かれます。この構図が、ただのコメディや感動作では終わらせない、物語全体の“軋み”を作り出しているのです。

私が特に強く感じたのは、この“救うつもりが傷つけてしまう”という構造が、読者自身のトラウマや無力感と無意識にリンクする点。タコピーは何も悪くないのに、彼がハッピーを届ければ届けるほど、世界はどんどん壊れていく。ここに、ただの可愛い異星人ものとは違う“倫理の崩壊”が潜んでいるんですよね。

ある種の寓話でありながら、むしろ現代のリアルな問題――いじめ、家庭崩壊、貧困、自己肯定感の欠如――を“キャラクターが身をもって背負っている”ことが、作品をより鋭くしている。タコピーの存在は、それらを包み込む光であると同時に、暴き出す鏡でもあるのです。

読者が「タコピーは悪くない」と思えば思うほど、“自分の正義”に対する疑問が生まれてしまう。このダブルバインドのような構造が、本作に強烈な読後感と問いを残すんですね。

キャラ配置と人間関係図に見る心理ドラマの重層性

『タコピーの原罪』が単なる鬱展開の話に終わらない最大の理由は、キャラクター同士の配置の絶妙さにあります。特に、主人公のしずか、ユメカ、しゅうさくたちが形成する人間関係は、一見シンプルな小学生同士のドラマに見えて、実は「投影」「依存」「対抗」「連鎖」といった心理学的な感情構造が折り重なっています。

しずかは家庭に居場所がなく、唯一の逃げ場が学校でもいじめに遭っている少女。そこに現れるタコピーは、彼女にとって“癒し”であると同時に、物語上の“異物”でもある。つまり、タコピーの登場によって、彼女が抱えていた感情が一気に表面化し、人間関係に“波紋”が広がっていくのです。

興味深いのは、ユメカというキャラの存在。彼女は一見しっかり者に見えて、実は極めて自己肯定感が低く、他人を見下すことで自分の価値を保っているタイプ。こうしたキャラ構造が、単なるいじめっ子・被害者の二項対立ではなく、複雑な感情の糸を読者に投げかけてくる。

さらに、しゅうさくの立ち位置も絶妙で、“何もしない第三者”として物語に配置されている彼は、現代読者の鏡写しのようにも見える。つまり、傍観者である自分の立場が、キャラを通じて問われる感覚。これは本当に“居心地の悪さ”と“気づき”が同居する構造で、私も読みながら思わず胸がざわつきました。

こうしたキャラ配置は、単に「誰が悪い」「誰がかわいそう」という一元的な視点を拒絶します。むしろ、“誰もが救われたいけれど、誰もが誰かを傷つけてしまう”という人間の宿命を描いている。この多層的な心理構造が、『タコピーの原罪』をただのバズ作品ではなく、現代の寓話へと昇華させているのだと思います。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

『学園アイドルマスター』の世界観──希望の中に潜む不安

“夢”と“現実”のはざまで揺れる少女たちの構図

『学園アイドルマスター(通称:学マス)』は、2024年にリリースされたばかりのスマートフォン向け新作ゲームで、従来の『アイドルマスター』シリーズとは一線を画したアプローチで話題を集めています。「学園」という閉じた空間を舞台に、アイドルの卵たちが“夢”を追いかけるというシンプルな構図に見えて、その実、キャラクターたちが抱える内面の葛藤や心理的な圧力が、リアルに──時に痛々しいほどに──描かれているのが特徴です。

筆者として感じるのは、学マスが“青春ドラマ”という王道ジャンルを通じて、実は現代社会の“願望と現実の非対称性”を浮かび上がらせているということ。彼女たちはアイドルになりたい、でもその裏では「比較」「劣等感」「家庭の事情」など、現実がじわじわと足を引っ張ってくる。夢が希望であるはずなのに、夢の追求がいつのまにか“自分を追い詰める刃”になる構造……それが学マスのドラマの核なんです。

特に、キャラクターごとに個別の課題を抱えている設計が秀逸で、「自己表現が苦手で空気を読みすぎる子」「頑張りすぎて壊れかけてる子」「人に頼れず孤立していく子」など、いずれも“リアルな人間像”として共感を誘います。このリアリティが、ファンタジーであるはずのアイドル育成に、強烈な感情移入を呼び込んでいる。

そして何より、彼女たちが夢に向かって頑張る姿が、応援したくなる“純粋さ”と同時に、「本当にこれで報われるのか?」という不安を観る側に抱かせる。それはまさに、『タコピーの原罪』が突きつけた「善意と現実の乖離」にも通じる感覚。夢を信じたいのに、どこかで傷つく未来を予感してしまう。そんな“ざらつき”が、学マスの世界観にも通底しているのです。

この「夢は綺麗ごとだけでは叶わない」という現実認識が、キャラクターたちの“まなざし”や言葉の端々からにじんでいて、それがプレイヤーの心を深くえぐってくる。物語の中で少女たちは笑っている。でも、その奥にある“消えそうな声”を聞き取ってしまうと、もはやアイドルものという枠では語りきれない世界が広がっているように感じるんです。

プロデューサー視点から見る感情設計の巧妙さ

『学園アイドルマスター』では、プレイヤー自身が“プロデューサー”としてキャラクターたちと向き合う立場にあります。この「見守る/導く」というポジションが、単なるゲームプレイを超えて、強烈な感情の巻き込みを生んでいるんですよね。

例えば、あるキャラが「私は他の子より劣ってるから……」とつぶやく場面。プレイヤーはそれを否定したくなる。でも、否定する言葉が見つからないこともある。なぜなら、その子の言葉は“紛れもないリアル”だからです。ここで感じるのは、プレイヤー自身が“救えない自分”に向き合う瞬間なんです。

学マスがうまいのは、このプロデューサー視点を「万能な救済者」ではなく、「迷い、足踏みしながら寄り添う存在」として描いているところ。選択肢ひとつ、言葉ひとつが、その子の未来に影響を与える緊張感。その“重さ”が、アイドルというテーマに深みを与えているのです。

また、演出面でも細かい感情の表現が徹底されていて、表情の揺れ、声のトーン、背景の空気感──すべてがプレイヤーの感情とリンクするよう設計されています。これにより、“ゲーム”であることを忘れて、まるで「ひとつの青春を見守っている」感覚にさせられるんです。

そのプロデューサーとキャラの関係性は、ある意味で『タコピーの原罪』における“タコピーとしずか”の構図にも似ている。寄り添いたい、でもうまく届かない。そのもどかしさが、物語をより切実なものに変えていく。夢を信じたい。でも、それが時に“痛みの種”になる。

この“感情設計の巧妙さ”は、単にシナリオやキャラ設定の巧みさにとどまらず、「見る者の感情を設計している」構造そのものが、プレイヤーの心を掴んで離さない仕掛けになっているのです。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

『タコピー』と『学マス』に共通する“視線の構造”とは

メタ視点と観測者の立場──物語における観る者・観られる者

『タコピーの原罪』と『学園アイドルマスター(学マス)』──一見、まったく異なるジャンルに属するこれらの作品に共通して流れるのが、「視線」の構造です。つまり、“誰が誰を見ているか”という視点の組み立てが、物語の骨組みそのものに深く関わっている。

タコピーは「ハッピーを届けに来た宇宙人」として、地球の子どもたちの生活に介入しますが、彼のまなざしは常に“外部からの観察者”として機能します。彼には人間社会の常識がなく、だからこそ私たち読者が見過ごしてきた“痛み”や“不条理”を可視化してくれる。いわば、読者の目線の代弁者であり、同時に“神の視点”に近い場所に立っている存在です。

一方で、学マスではプレイヤー=プロデューサーという立場そのものが「観測者」であり、同時に「介入者」でもある。アイドルの卵たちを見守りながら、彼女たちの選択に干渉できる立場にいる。しかしその干渉は万能ではなく、選択を誤れば夢が潰えてしまう可能性もある──この“制限付きの神視点”が、タコピーのジレンマと不思議なほど重なるのです。

つまり、『タコピーの原罪』も『学園アイドルマスター』も、作品構造の根幹に「見ている/見られている」という相互の関係性が組み込まれていて、それがプレイヤーや読者の感情の揺らぎとシンクロするように設計されている。これはどちらも“メタ的な視線の往復”が鍵になっているということ。

そして最も面白いのは、タコピーもプロデューサーも、“完全に理解できない他者”をどうにか理解しようともがく存在である点。共に失敗し、後悔し、時には傷つけてしまう。それでも「救いたい」と思ってしまう。ここに、人間の深層にある“誰かのために何かをしたい”という衝動が透けて見えるんです。

二重の感情レイヤーが生む“読後のざらつき”

この“視線の構造”が生むもうひとつの大きな共通点は、「感情の二重性」です。つまり、物語を楽しむ読者・プレイヤーが、物語の中で起きていることに共感しながらも、どこかで“自分の無力さ”や“不完全さ”を突きつけられてしまう。その結果として、心の中に残る“ざらつき”が、両作品に強烈な読後感・プレイ後感をもたらしているのです。

『タコピーの原罪』で言えば、しずかを救いたいタコピーの行動が、結果的に大きな悲劇を引き起こしてしまう展開。その一連の流れを読者は俯瞰しながら、「止められなかった」「もっと違う方法があったのでは」と、自分のような存在としてタコピーに共感する。

一方、『学園アイドルマスター』でも、プロデュース失敗によって少女たちが夢を諦める道に進んでしまうことがある。このときプレイヤーは、ただの操作ミスではなく、“彼女たちの未来に責任を持てなかった”という感覚を抱えてしまう。これは非常にエモーショナルでありながら、冷たい現実としての“敗北”でもある。

この「共感」と「罪悪感」の二重レイヤーが、読者・プレイヤーの心に“抜けない棘”として残り続けるのです。嬉しい、楽しい、切ない──という感情を超えて、“自分の無力さ”や“関われなかった悔しさ”が感情の底に沈殿していく。

これは単なるキャラ愛やストーリー理解を超えた、「物語と自分の関係性そのものを問い直す体験」。だからこそ、『タコピーの原罪』も『学園アイドルマスター』も、ただの作品では終わらないんですよね。読み終えたあと、プレイし終えたあと、ふとした瞬間に思い出してしまう。“あの時、自分は何をしていた?”と。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

偶像(アイドル)と異物(宇宙人)──“外部存在”がもたらす化学反応

ヒトでない存在が、社会を映し出す鏡になる瞬間

『タコピーの原罪』のタコピー、『学園アイドルマスター』のアイドルたち──この二つの作品に共通するのは、“外部存在”としてのキャラクターが、私たちの現実社会を映す鏡として機能しているという点です。ここでいう外部性とは、必ずしも“異星人”や“超常的存在”だけを意味するのではなく、「社会の主流的な価値観から少しだけ外れている者」として描かれることが重要です。

まず、タコピーは見た目も行動も明らかに人間とは異なる存在で、地球の常識や感情を持ち合わせていない。だからこそ、彼が“当たり前”だと思ってやることが、地球の子どもたちの感情や倫理観と衝突し、次第に“悲劇”を招いていく。でもその過程は、ある意味で「私たちが見過ごしてきた現実を、異物の視点で炙り出す」作業に他ならない。

一方、学マスのアイドルたちは、社会的には「憧れの象徴=偶像」として見られる存在ですが、作品内ではむしろ“社会から外れてしまいそうな存在”として描かれることが多い。家庭環境に問題を抱えていたり、居場所を見つけられずに孤独を感じていたり、あるいは“夢”という非現実を追いかけることで現実からズレてしまう──その意味で彼女たちもまた“異物”なのです。

ここに筆者は、タコピーと学マスのアイドルたちをつなぐ深い構造的な共通点を感じています。つまり、「普通ではない存在」が、だからこそ“普通”の人々が抱えている問題を鋭く照射してしまう。まるで、ちょっと歪んだ鏡のように。現実を誇張することで逆にリアルを浮き彫りにする、そんな装置として機能しているんですね。

読者やプレイヤーは、異物(タコピー)にも偶像(アイドル)にも共感してしまう。でも、それは同時に「自分もどこかで社会に適応できていない」「どこかに傷を抱えている」ことを自覚させられる体験でもあります。これは単なる共感を超えた“自己照射”であり、だからこそ両作品は記憶に残り続けるのだと思います。

キャラの“役割”が意味を越えるとき──ジャンル横断の感動構造

物語に登場するキャラクターは、多くの場合「物語上の役割」を与えられています。タコピーは“救世主”でありながら“加害者”にもなり得る構造的存在。学マスのアイドルたちは“夢を見せる存在”でありつつ、“挫折する現実”にも直面するキャラ設計。ここに筆者は、非常に興味深い“意味の脱構築”があると感じています。

例えば、タコピーは「ハッピーを届ける存在」として物語に現れますが、その行動が結果として不幸を招くとき、私たちは“善意の限界”を突きつけられます。このとき、キャラクターは単なる登場人物を越えて、「私たちが信じたかった何か」の象徴になっていくんです。

同様に、学マスのアイドルたちも「アイドルだから元気で夢を見せてくれる」と期待されながら、そのプレッシャーに押し潰されていく瞬間があります。そのときプレイヤーは、「アイドルはこうあるべき」という枠が崩れていく感覚を体験する。そして、その崩壊の中にこそ、人間としての“本当の感動”が宿っている。

つまり、“役割”を超えて“存在”としてキャラクターが立ち上がる瞬間。ここが、ジャンルの枠を超えて心を打つポイントだと思うんです。タコピーも、学マスのアイドルも、それぞれの枠──SF、アイドル、ジャンプ、ゲーム──を越えて、「物語を通じて何を感じるか」という共通の土壌に立っている。

この“ジャンル横断の感動構造”こそが、『タコピーの原罪』と『学園アイドルマスター』の共通点として、最も本質的な部分だと私は思います。どちらの作品も、ただの“型”にとどまらず、その“型”を壊すことで新しい感情の扉を開いてくれる。だから、読んで、プレイして、心が揺れる。そんな“越境する感動”がここには確かにあるのです。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

読者はなぜ“重なる”と感じたのか?共鳴のメカニズム

読者が抱える現代的な“感情の飢え”と作品構造の一致

『タコピーの原罪』と『学園アイドルマスター(学マス)』を見比べたとき、ジャンルの違いを超えて「似ている」「重なって見える」と感じる人が多いのはなぜか? その問いに対して、筆者は“現代の読者・プレイヤーが抱える感情の飢え”という側面から考えたい。

現代の視聴者、読者、ゲーマーたちは、多くのエンタメ作品に触れながらも、実は“感情の深い部分”で飢えている。癒し、承認、安全、それでいて本音で語られる“不器用さ”。そうした生の感情に、なかなか出会えなくなっているのが今の空気だと思うんです。

『タコピーの原罪』は、そんな飢えた感情を直撃します。登場する子どもたちは皆、家庭や学校といった“安心すべき場所”に居場所がなく、宇宙人であるタコピーだけが唯一の心の支えになる。だがそのタコピーすらも、“救えなさ”という壁にぶつかってしまう。ここで描かれるのは、まさに“救われたくても救われない時代”のリアル。

一方、学マスも同じように、夢や希望というきらびやかなテーマの中に、“孤独”“不安”“期待と現実のギャップ”が常に潜んでいる。アイドルという存在が、むしろ“誰にも見せられない本音”を抱えている──そのアンビバレントな構造にこそ、視聴者やプレイヤーは共感し、共鳴していく。

つまり、両作品に共通するのは、華やかな物語やキャラの奥に潜む“心の陰影”が、現代人の感情の渇きとピタリと一致しているということ。その一致が、「この作品、なんだか自分に重なる」と感じさせてくれるのです。

“見る”ことと“救われる”ことの心理的構造

さらに深掘りしたいのが、“見る”という行為と“救われる”という結果のあいだにある、心理的構造です。『タコピーの原罪』において、タコピーはしずかの苦しみを“見る”ことができた。しかしそれだけでは救えなかった。そこにあるのは、「見えていても手が届かない」もどかしさ。

同様に、学マスのプロデューサー(プレイヤー)も、アイドルたちの悩みや不安を“見ている”。けれど、どんなに声をかけても、行動を選んでも、最終的に“報われるかどうか”は保証されない。これは、“見守る”という立場が持つ“無力さ”のリアルです。

ここで重要なのは、「見ている=理解している=救える」という単純な構図が、どちらの作品にも存在しないということ。むしろ、“見てしまったがゆえに、苦しみも共有することになる”という関係性が描かれている。これこそが、物語の深部にある“共感の痛み”です。

筆者自身、タコピーがしずかのために一生懸命に動いていたとき、「どうか間に合ってくれ」と心から願っていた。でも、間に合わなかった。そしてその悔しさは、“誰かをちゃんと見ていたはずなのに、何もできなかった”という後悔へと変わっていく。この感情は、学マスのプロデュース失敗時にもまったく同じように湧き上がります。

この“見る/見られる”の関係性が、実は“救済”という幻想を突き崩す構造を作っている。そして、それでもなお「見ていたい」「寄り添いたい」と思わせる力が、両作品の共鳴ポイント。つまり、救えないことがわかっていても、人は他者の物語に“視線を注ぎ続ける”ことで、自分自身の存在を確かめているのかもしれません。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

考察まとめ:ジャンルを超えた“感情装置”としての共通性

鬱展開と成長ドラマの本質的なつながり

『タコピーの原罪』と『学園アイドルマスター(学マス)』──この二つの作品は、一見するとジャンルもトーンも真逆です。前者は“鬱展開”の代表格として語られる社会派SF、後者は“成長と希望”を描く王道アイドル育成ドラマ。でも、それらが“感情の装置”として読者・プレイヤーの心を強く揺さぶる構造には、驚くほどの共通点がある。

そもそも、鬱展開とは何か。それは、登場人物が救われず、現実の非情さに打ちのめされる物語構造です。一方、成長ドラマとは、キャラクターが壁を乗り越えて希望をつかむ過程を描くもの。この両者の接点は、“変化”です。キャラが傷つき、壊れ、再生しようとする過程において、感情の振れ幅が最大化される。その感情の極点が、ジャンルを超えて読者の共鳴を引き出しているんです。

『タコピーの原罪』では、誰かを救おうとして、むしろ壊してしまうという残酷な展開が続きます。でもその背後には、「この世界はもう少し優しくあってほしい」という切実な祈りが込められている。これはまさに、“絶望の中の希望”です。

一方で、学マスの物語は、希望を描いているようでいて、その中に常に“折れそうな自我”や“未完成の感情”が併走している。だからこそ、アイドルたちがステージに立つ瞬間、その光はただ眩しいだけではなく、“ここまで来た重さ”ごと輝いているように見える。

このように、鬱展開も成長ドラマも、突き詰めれば「変わりたいけれど、変われるか不安」という人間の深層心理を扱っている。その点で『タコピー』と『学マス』は、まったく同じ軌道上に存在していると言えるでしょう。

“共感”と“異化”のバランスが生む作品の奥行き

最後に、この二つの作品が読者・プレイヤーに深く刺さる理由のひとつに、“共感”と“異化”のバランス感覚があります。共感とは、キャラクターに自分を重ねること。異化とは、そのキャラが自分とは異なる存在であることを強く意識させる仕掛け。このふたつが、絶妙に交互に作用してくるんです。

タコピーは見た目も価値観も人間とはかけ離れた存在ですが、彼の不器用な優しさには、誰もが「かつての自分」を重ねてしまう。そして、だからこそ彼が犯す過ちには、自分の過去の後悔が重なる。異物であることが、逆に深い共感を生んでしまう構造。

学マスのアイドルたちもまた、“偶像”としての側面を持ちながら、心の奥では誰にも言えない不安や孤独を抱えている。そのリアルさに共感しながらも、彼女たちがまっすぐに夢を追う姿勢に「自分にはできない」と感じる異化も生じる。この“わかるけど届かない”という距離感が、作品に奥行きを与えているんです。

筆者が強く感じるのは、この“共感と異化のバランス”が、作品に“考えさせる余白”を残しているということ。タコピーにしろ、学マスのアイドルにしろ、「正解」が与えられない。その曖昧さが、作品を“ただ消費されるコンテンツ”ではなく、“付き合い続けたくなる感情の触媒”に変えている。

『タコピーの原罪』と『学園アイドルマスター』は、ジャンルを超えて、感情を深く揺さぶる“物語体験”の極みです。そしてそれは、単なる共通点という言葉を超えて、“私たちがなぜ物語を必要とするのか”という問いにまでつながっているように思います。

📝 この記事のまとめ

- 『タコピーの原罪』と『学園アイドルマスター』が“視線”や“救済”の構造で重なり合う理由が明らかに

- ジャンルの違いを超えて、感情の深層に届く“感情装置”としての共通性を掘り下げた

- 異物(宇宙人)と偶像(アイドル)という“社会の外部”から描かれる現代の痛みと希望が浮かび上がる

- 読者・プレイヤーが無意識に求めていた“感情の飢え”を満たす装置として両作品が機能している

- 物語に巻き込まれながら、自分自身の“見る/救う”という在り方を問われるような余韻を残す考察記事となった

コメント