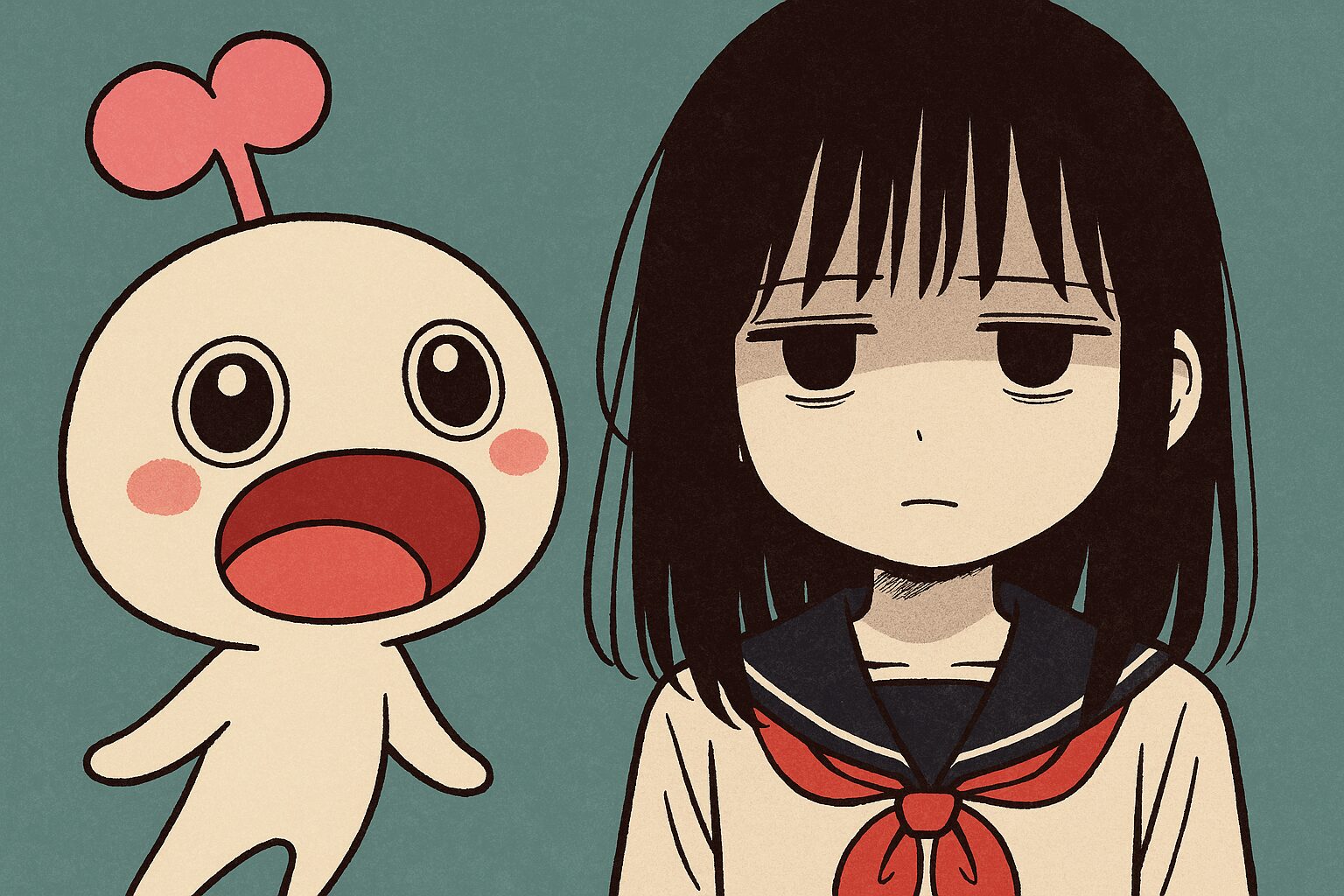

「タコピーの原罪、なんか嫌い…」という声、SNSや掲示板でちらほら見かけませんか?

この記事では、なぜ一部の読者が“タコピー”に拒否反応を示すのか、そのアンチ意見の背景や構造を徹底分析します。

原作マンガ&アニメ『タコピーの原罪』ファンとして、私も“どうしてその感情が生まれるのか”ずっと気になってたんです。

感情と論理、両方の視点で「嫌われポイント」を掘り下げることで、作品理解が深まるはず。最後まで一緒に読み進めてくれたら嬉しいです。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

1. アンチ意見の実態:嫌いと言われる理由とは?

まずは「タコピーの原罪」がなぜ“嫌い”と言われるのか、アンチ意見の実態を構造的に見ていきます。SNSやレビューでは、「胸糞」「話が重すぎる」といった声が多く、一部読者にとって心理的負荷が大きい作品であることが共通点です。

・キャラクター描写への違和感と拒絶感

原作では小学4年生のしずかが、いじめや家庭問題という重い事情を抱えており、その言動が「冷たく見える」「感情が読み取りにくい」と感じる読者も少なくありません。

しずかは序盤から沈黙や無表情が続き、「何を考えているのか分からない…」という距離感が、感情移入を難しくしているのは確かです 。

一方で、加害者側のまりなの暴力的な言動に対しても「理解が追いつかない」「拒絶反応がある」との声があり、キャラ同士の深いネガティブ感情が、心理的な敷居を高くしていると言えそうです 。

また、主人公格であるタコピー自体も“良い子すぎて異質”“リアリティに欠ける”という評価もあり、全体としてキャラクターに対する違和感がアンチ意識の温床となっています。

つまり、「キャラが合わない」「感情が伝わってこない」という根源的なズレが、アンチ層を形成しているんですね。

・プロット展開が「胸糞」「エモ過ぎ」と賛否に分かれる

『タコピーの原罪』は全16話の短期連載ながら、いじめ、家庭崩壊、自殺未遂、時間ループなど、胸が締め付けられる重い展開が目白押しです 。

レビューでは「展開が重すぎて読後感が辛かった」「心がズーンと重くなる」という声が多数あり、娯楽を求める用途の読者にとっては“逆に不快な体験”になってしまう場合があります 。

加えて、物語のループ構造で同じ時間を何度も繰り返し“完璧なハッピー”を目指す過程が、むしろ苦痛を強調してしまい、「救われない」「終わりが見えない」と感じる読者も。

ただし賛成派からは、「鬱展開でも予想外の衝撃があるから最後まで読める」という構成力の高さを評価する声があり、ここにも賛否の明確な分岐が見えます 。

つまり、このプロットの“重さ”と“緊張”が、人によっては“熱狂”になり、別の人には“拒絶反応”になる。その振れ幅こそが、『タコピーの原罪』が嫌われつつも愛される所以なのかもしれません。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

2. 「タコピーの原罪」のテーマ理解が分かれる理由

本作『タコピーの原罪』が描く“罪と贖罪”“虐待の連鎖”といった重厚テーマが、読者によって受け取り方に大きな差を生じさせている点を深掘りします。

・“罪と贖罪”という重いテーマに対する受け止め方の差

『タコピーの原罪』は、しずかの自殺やまりなの加虐、タコピーによる「誤」の贖罪行動など、登場人物それぞれの“罪”と“贖罪”の物語が交錯しています。

ネット上の考察では「タコピーが何度もタイムリープで救おうとする行為は贖罪なのか?」という論点が盛んに議論され、重厚なテーマ性が読者ごとに光にも闇にも見えてくる作品構造になっています 。

一方で、noteなどでは“虐待の連鎖”という社会問題をリアルに感じながらも、その物語性がステレオタイプ的だと指摘する声もあります 。

「罪と贖罪」を物語の軸としてストレートにぶつけてくる作品は、それを重く受け止める読者には深い余韻を与える一方で、エンタメ作品としては重すぎて“読んでいてつらい”“答えが出なくて嫌だ”という離脱にもつながりやすい。

つまり、“罪と贖罪”テーマへの耐性があるかどうかが、そのまま好きか嫌いかの先に繋がっているんだな、と私は感じます。

・癒し系キャラ×ダーク構成のギャップが呼ぶ混乱

本作のもう一つの大きなギャップは、「ハッピー星人・タコピー」という癒しキャラが、重すぎる現実に直面し、頑張って救おうとする一方で結果的に「悲劇」が積み重なっていく、その構造にあります。

実際、noteへも「タコピーが善意だけで介入して、結局救えなかったのが切ない」「最後は“おはなし”を残して消えるだけで、投げっぱなし感がある」という感想があり、救いを求めた読者の感情に刺さる一方で「救いが不十分」という不満も目立ちます 。

この“癒しキャラ×ダーク構成”という構造、まるで光と闇を抱えたモノクロ写真に、カラーインクで塗りつぶされたような違和感が読者に衝撃を与えます。

私はここに、相沢的には“物語の重さを際立たせる演出”を見ました。タコピーが“救いの象徴”だからこそ、救われない展開とのギャップが胸に刺さるんです。

その強烈な“違和感”が、好きな人には“構成の妙”として響き、苦手な人には“救われないし救い方も弱い”として辛さになる。だからこそ、この作品には“癒しと残酷”が同時に混在する読後感があるんだと思っています。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

3. ネット世代の感情スイッチ:共感と反発のボーダー

SNS時代の“勢い”と“炎上”のはざまで、『タコピーの原罪』のアンチ意見が加速する構造を分析します。Twitterや掲示板では「胸糞」「つまらない」という声が一気に拡散し、感情の反応がリアルタイムで共鳴・変化していく現代の読み手心理が映し出されています。

・刺さる人には刺さる、刺さらない人には急激に響かない共感特性

「誰にも共感できなかったから、物語に入っていけなかった」「キャラに感情移入できなかった」——SNSではこうした共感できない読者側の声が目立ち、「つまらない」「読みづらい」という反応が瞬時に広がります 。

ネットのアンケートやレビューでは、「胸糞要素が強すぎる」「展開が重苦しい」という批判が多く、とくに“癒されたい”“エンタメ体験を期待する”層には深刻な拒絶反応をもたらします 。

一方で“鬱展開好き”や“感情のアップダウンを求める層”には、「サクサク進むし、鬱展開がクセになる」「胸糞悪い展開大好物」という共感の渦が生まれ、まさに二極化する構造が可視化されています 。

このように、SNS世代の感情スイッチは極端に分かれる。刺さる人には深く刺さり、響かない人には突き抜けて通らない。だから、『タコピーの原罪』は“共感の境界線”を意識させられる作品なのだと感じます。

・SNS時代に「嫌い」が拡散しやすいメカニズム

Twitterやはてブでは「キャラも設定も、全部胸糞悪い展開を作る装置なんだよ」という辛辣なコメントも 。

こうしたアンチ的な投稿は共感を呼びやすく、「嫌い」に同調するフォロワーが増えることで一気に炎上拡散します。実際、SNSでのネガティブ反応は広がる速度とインパクトが強く、作品の評価に強く影響してしまうのが現実です。

また、掲示板では「胸糞マンガであることは作者が意図して書いてて、読者もそれを理解して読み返している」という肯定的な反応もあり、感情の振れ幅が熱量を生み出しています 。

この“炎上すぎる作品”の構造は、作品の持つ毒性が毒として機能して、燃えては消え、また燃える…そんなネット特有のスパイラルが起きやすくなっているんです。

つまり、「嫌い」という声が一度表に出ると、それが炎になり、拡散し、さらに「嫌い」が燃料になって増幅される循環に入る。その性質が今のネット世代の“感情スイッチと拡散構造”を象徴しています。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

4. 評価の分かれ目:アンチ vs ファンの認識構造

アンチとファンの間にある“ズレ”はどこから生まれるのか?『タコピーの原罪』に対する感情・評価の構造を整理してみます。胸糞・重苦しさへの拒否感と、構成力・テーマへの共感の差が、意見を真っ二つに分けています。

・ファンが語る“タコピーの優しさ”とアンチのすれ違い

ファンからは「タコピーの“純粋な優しさ”が心に響く」「その存在が作品全体を救っている」という肯定的な声が多数投稿されています 。

たとえば“現実の闇に純粋さをぶつける”という構成は、ファンにとって“希望の灯”のような役割を果たし、重いテーマの中にも“救いの光”を感じさせてくれるんです。

その一方でアンチ層は「タコピーが異質すぎて感情移入できない」との声も。実際、「良い子すぎてリアリティに欠ける」と感じる読者も少なくありません 。

このズレは、「タコピー=癒しキャラ」を期待したファンと、「もっとリアルなキャラ描写」を求めたアンチとの間で構築された心理的ギャップそのものです。

だからこそ、作品を支えるタコピーの存在が「好き」となる人と「嫌い」と感じる人、その評価の分かれ目にもなっていると思います。

・レビュー・感想コメントを通して見える心理的ギャップ

アンチのレビューでは「終始重くてストーリーが暗すぎる」「キャラクターが理解できない」といった、作品そのものへの感情的拒絶が明示されています 。

一方、ファンのレビューやnote記事では「物語の構成力」「伏線回収」「インパクトの強さ」が高く評価されており、SNSやレビューでは「ダークでも、構成が巧いから最後まで惹きつけられる」と肯定的意見も多いです 。

つまり、ここにあるのは“楽しめるかどうか”以前に、“作品に求めているものが違う”という構造的なギャップ。エンタメとして読みたいのか、問いかけ型作品として向き合いたいのか、そのスタンスが全てを分けています。

この心理的ギャップが、アンチの拒絶反応とファンの熱狂の根幹にあるんですよね。

結果として、『タコピーの原罪』は評価が二極化しやすい作品になっていて、その構造こそがこのタイトルの最大の“地雷”でもあり“魅力”でもあるんだろうな、と。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

5. アンチ意見は作品にとって悪か?それとも必要な声か

「嫌い」と感じる読者の声は、作品にとって毒なのか、それとも鏡となりうるのか――『タコピーの原罪』におけるアンチの存在意義を考察します。

・作品の成熟に寄与する批判の価値

タコピーの原罪は、その衝撃的な描写や“胸糞展開”によって、「合わなかった」「嫌いだった」と率直に表明する読者が後を絶ちません 。

しかし、その強烈な反応そのものが作品の“毒性”を象徴しており、嫌いという感情が「読まれず無関心で終わる」のとは大きく違う存在感を示しています 。

アンチの声は、“嫌悪されるほど心を突く描写”という構成の力を証明するものであり、作品成熟度を示すバロメーターとなりうるのではないでしょうか。

相沢として感じるのは、否定的なリアクションこそが本作が読者の心を揺さぶっている証拠だということ。無反応では得られないリアルな痛みと熱量がここにあるんです。

だから、嫌いという声も、実は作品が“問いかけ”に成功している証と言えるんじゃないかと思うんです。

・嫌いと思う人にも届く余地を残す“余白”の重要性

一方で、アンチ意見が踵を返して作品から離れるだけではなく、「嫌いだけど気になる」「嫌いだけど考察はしたくなる」――そんな余白を持たせる構造も本作にはありました 。

例えば実際、“タコピーが苦手だった”と書きながらも、そこには「心に残る」「何度も考えさせられる」という複雑な思いが含まれています 。

この“嫌い”と“惹き”が同時に存在する余地こそが、『タコピーの原罪』の構造的魅力です。単なる拒絶ではなく、「闇を見てしまった感情」が読者に残り続ける。

私、相沢もここに作品としての“余韻”を感じました。嫌悪だけで終わらず、“考えたい”という気持ちを残す構成って、すごく戦略的で計算されていると思うんです。

だからこそアンチ意見があっても、作品が“必要とされ続ける”、その証明にもなる余白がきちんと設計されていると感じます。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

6. 分析まとめ:アンチ意見から見える『タコピーの原罪』の本質

最後に、アンチの声が示す『タコピーの原罪』の本質的な魅力と、その深い構造を再分析します。賛否の中に見える共通の感受性から、作品の核に迫ります。

・嫌い派が示唆する現代社会の感受性

アンチ層からは「序盤から展開が重すぎて読後感が辛い」「胸糞すぎて読めない」といった声が相次ぎます 。

これらの“嫌い”という反応、その背景には「子どもの暴力や家庭崩壊」という社会問題への強い拒絶感が透けて見えます。

現代の感受性が、エンタメ作品にシンプルな救済や癒しを求める傾向に挑戦されたとき、読者の防衛反応として“嫌悪”が生まれる。その構図を、この作品は突き付けているんです。

相沢的には、アンチの拒絶こそが作品が触れた“辛い現実”の証明だと感じます。嫌いだと言いながら作品を止められない心の揺れこそが、タコピーの原罪が問いかけたかった“現代の感受性”なんじゃないでしょうか。

こうして“拒否”と“継続”の相克に巻き込まれる構造が、作品本質にあるメッセージ性を浮かび上がらせています。

・作品理解を深めるために読むべき3つの視点

では、アンチの声も含めた全体を俯瞰し、『タコピーの原罪』をより深く理解するにはどんな視点が必要でしょうか?私は次の三つが重要だと感じています。

- 胸糞展開は“問いかけ”の一手段:展開の過激さ自体が「なぜ?」という問いを読者に投げかけ、構成力の高さを引き出す 。

- 救いの余白を残す構造設計:重すぎる物語でも、最後に“未来の希望”を含ませる構成は、感情の振れ幅を余韻に変える巧みさ 。

- キャラクターが象徴する社会問題:しずかやまりなの家庭問題や暴力の連鎖は、単なる物語ではなく現代的なリアルを象徴しており、その表現は拒絶反応すら、構造の一部となっている。

これら三つの視点で読み直すと、“嫌い”という言葉は単なる個人感想ではなく、作品の問いに向き合った結果とも言えると私は思います。

だからこそ、『タコピーの原罪』は好き嫌いを超えて、語られるべき構造を持った作品――。アンチ意見さえも、その“問い”の証拠となる。本質的に強い作品だからこそ、生まれる感情なのだと改めて感じます。

- 『タコピーの原罪』が“嫌い”と言われる理由には、キャラの描写やプロットの重さなど、構造的な要因が絡んでいる

- 罪と贖罪というテーマの深さと、癒しキャラとのギャップが、読者の共感・反発を生み出している

- SNS世代特有の感情スイッチが、“アンチ意見”を瞬時に拡散させる土壌になっている

- ファンとアンチのズレは、“作品に何を求めているか”という認識構造の違いにある

- 嫌いという声すら作品の問いかけの一部であり、だからこそ『タコピーの原罪』は語られ続ける価値がある

コメント