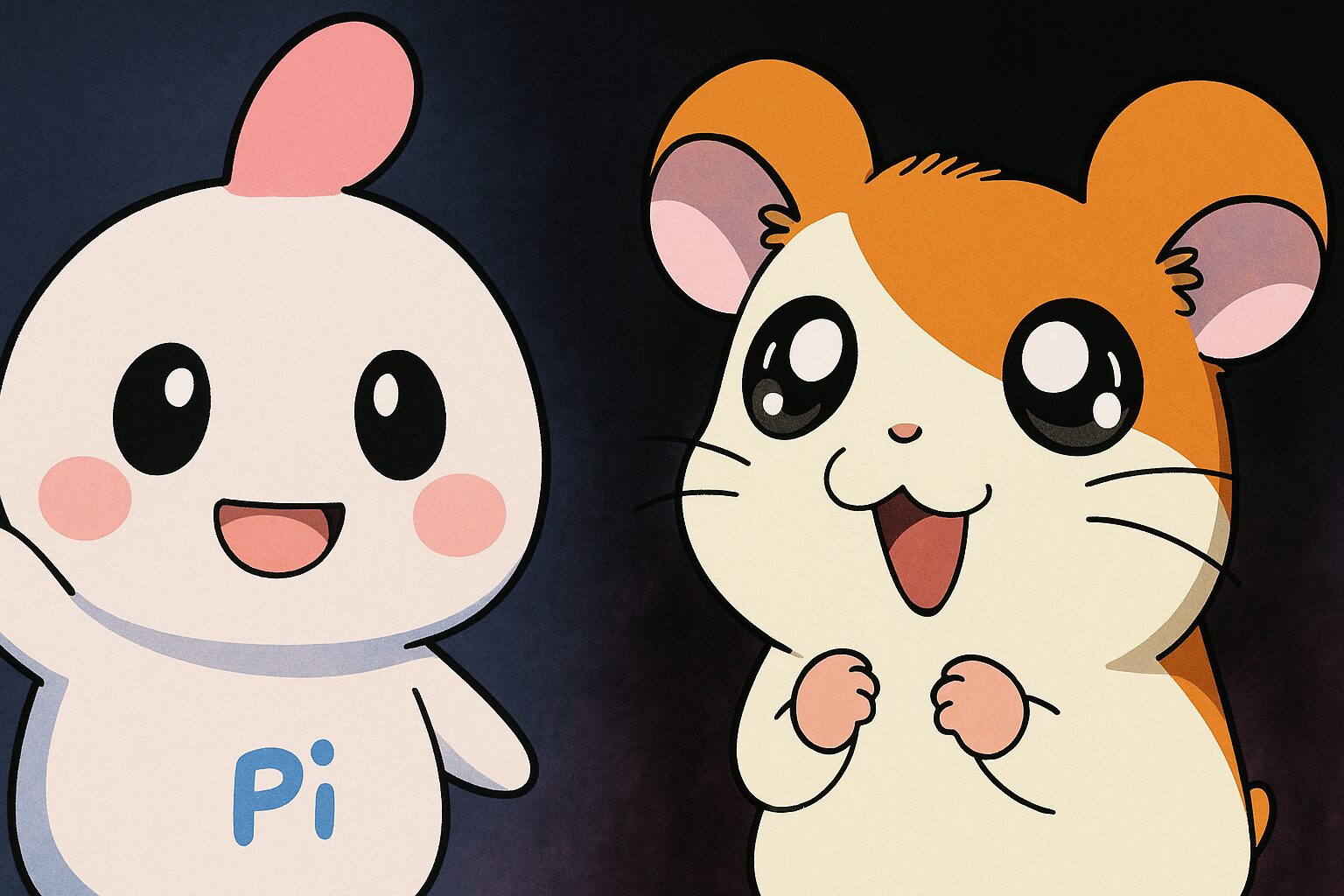

あの『ハム太郎』と、問題作『タコピーの原罪』が似てるって……どういうこと?

「かわいい見た目」のキャラクターが、「狂気」や「闇」を内包しているという点で、このふたつの作品が意外な共通点を持っていると話題です。

その鍵を握るのは、どちらのキャラも演じている声優・間宮くるみさんの存在と、作品構造が生む“ギャップの恐怖”。

この記事では、タコピーとハム太郎を比較しながら、“かわいい”が“怖い”へと変わる瞬間を深掘りします。

読後、あなたももう一度ハム太郎の声を聞いて背筋がゾクッとするかもしれません。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』とは?かわいいキャラが背負う“原罪”の正体

地球に幸せを届けるはずだった“タコピー”の正体

『タコピーの原罪』は、タイザン5氏による短期連載漫画で、2021年から2022年にかけて「少年ジャンプ+」で全16話が公開されました。ジャンルはSF・サスペンス・社会問題を内包したダークファンタジーでありながら、第一印象は“ゆるキャラ風のタコ型宇宙人”が主人公というギャップのあるビジュアルが話題となりました。

主人公である“タコピー”は、「幸せを広めるために地球にやってきた宇宙人」という設定で、語尾に「〜ピ」をつけて話すなど、子ども向けアニメに登場するマスコットのような言動が特徴です。彼は人間界で苦しむ少女・しずかと出会い、無垢な好意から「幸せにしてあげたい」と関わっていくことになります。

しかしその“無垢さ”こそが、物語の大きな悲劇の源泉。タコピーは人間社会の複雑さや倫理観をまったく理解しておらず、“幸せ”の定義を押し付けるようにして重大な過ちを犯してしまいます。それは、善意と悪意の境界線がぼやけた“原罪”として、読者の心に深く突き刺さるのです。

一見「かわいい見た目」で油断させ、読み進めるうちに「これはただのマスコットキャラじゃない」と気づく構造こそが、この作品の恐ろしさの正体。タコピーは、善悪の判断すらできない幼児性と、それゆえの無自覚な“加害性”を併せ持つ存在として描かれます。

つまり、タコピーはただの“かわいい宇宙人”ではありません。彼は「無垢な加害者」であり、その存在は「かわいさ」という記号がいかに人の判断を狂わせるかを象徴しています。ここに、タコピーが背負う“原罪”の深みがあるのです。

ジャンプ+短期連載とは思えぬ重さと完成度

『タコピーの原罪』は全16話という短さながら、読後には何年も心に残るような余韻を残します。特に、いじめ、自殺、親の虐待、無力感、倫理的ジレンマ、そして“やり直し”の代償など、多くのテーマがわずか数話の中に凝縮されているのが特徴です。

この密度の高さが、多くの読者に「ジャンプ+でこんな話が読めるなんて……」という驚きと感動を与えました。ポップな見た目とは裏腹に、内面に広がるのは圧倒的な“闇”。それも、フィクションの枠に収まらない“現実の痛み”に極めて近い形で描かれています。

SNSでは、毎話更新のたびに考察と感情が爆発的に共有され、特にしずかの苦悩と、タコピーの“善意による暴走”に対する解釈が多く交わされました。「かわいさに安心した自分が怖い」といった声も多く、“ギャップ”が読者心理を鮮やかに裏切る構造として機能していたのです。

そして2025年6月には、ついにNetflixなどでアニメ配信がスタート。全6話という短尺ながら、原作の構造を忠実に映像化し、さらに“タコピーの声”に間宮くるみ氏を起用するという衝撃的なキャスティングで話題をさらっています。

つまり、ただ重いだけの作品ではなく、“かわいくて怖い”という一見矛盾する要素を完璧に融合させた構成力こそが、『タコピーの原罪』の真の魅力。そして、それは同じ声を持つ“あのキャラ”との比較でより際立っていくのです。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

『ハム太郎』とは?国民的マスコットの癒しと安心

子どもたちのアイドル・ハム太郎の魅力とは

『とっとこハム太郎』は、2000年からテレビ東京系列で放送された国民的アニメ作品です。原作は河井リツ子氏による絵本で、小さなハムスター・ハム太郎と、その仲間たち“ハムちゃんず”が織りなす日常を描いたほのぼの系ストーリーが特徴です。

主人公・ハム太郎は、「とっとこ〜」と元気に走り回り、仲間と協力しながら人間界でのちょっとした騒動を乗り越えていく愛らしいキャラクター。その姿は、まさに“癒し”の象徴。子どもたちはもちろん、当時親世代だった大人たちも「安心して観せられるアニメ」として高く評価していました。

ハム太郎が持つ“かわいい見た目”は、シンプルなデザインの中に親しみやすさがあり、その表情や仕草には「共感」と「保護欲」を自然にかき立てる力があります。つまり、視聴者にとってのハム太郎は、「無害」であり「信頼できる存在」だったわけです。

物語も基本的にはポジティブで、仲間との絆や協力、前向きな姿勢が描かれ、見る者に安心感を与える構造になっています。ここには、現実のストレスから一時的に離れられる“癒しの空間”としての価値が込められているのです。

この“癒し”と“信頼”の積み重ねが、後に語る「タコピー」との比較において、より強烈なギャップを生む土台となっている──これは後述する「声優・間宮くるみ」のキャスティングにも直結してくる重要な要素です。

声と動きと仲間たち──癒しが生む「安心」の世界観

『ハム太郎』がこれほどまでに多くの人々に愛された理由の一つに、「声と動き」の絶妙な組み合わせがあります。主人公ハム太郎の声を担当していたのは、声優・間宮くるみさん。高く、やわらかく、子どもに語りかけるような声質は、作品全体の“癒しの空気”を形成する要となっていました。

この声が与える印象は「かわいい」「安心できる」「聴いているだけで和む」といったものであり、作品世界と視聴者との距離をぐっと縮める力を持っています。言い換えれば、間宮さんの声そのものが、ハム太郎ワールドの“入口”であり“守り手”だったのです。

加えて、アニメで描かれるハムちゃんずの動きは滑らかで愛らしく、彼らが転んだり、びっくりしたりするだけで、視聴者は自然と笑顔になる。そんな“動き”と“音”の融合が、『ハム太郎』の「信頼できる世界観」を作り上げていました。

仲間との絆や、どんな困難にも前向きに立ち向かう姿勢には、理屈ではない感情の充足があります。これは“安心の物語構造”と言えるもので、キャラクターが揺らがず、世界観が崩れないことで成立しています。

このような“揺るがない安心感”がベースにあるからこそ、同じ声を使って描かれる『タコピーの原罪』での“裏切り”が、強烈な衝撃として胸に突き刺さる。かわいい声のはずなのに、なぜこんなにも怖い?──その疑問の核心は、実はここにあるのです。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

タコピーとハム太郎、共通点は“間宮くるみ”の声

タコピーとハム太郎の声優が同じ?驚きのキャスティング

「えっ、タコピーの声ってハム太郎と同じなの!?」──2025年に発表されたアニメ『タコピーの原罪』のキャスト情報に、ネットはざわつきました。タコピー役に起用されたのは、あの国民的キャラ・ハム太郎の声を演じた声優・間宮くるみさん。その事実だけで、すでにこの作品には“ギャップの仕掛け”が忍ばせられていると言っても過言ではありません。

間宮くるみさんといえば、ハム太郎をはじめ、『いないいないばあっ!』のうーたんや、その他の子ども向けキャラクターでも知られる実力派。高くて柔らかく、心をほぐすような声質は、“癒し”や“無垢さ”の象徴として受け取られることが多いです。その声が、よりによって『タコピーの原罪』の“加害者的主人公”に使われる──ここに、制作側の明確な意図が読み取れます。

実際、TikTokやX(旧Twitter)などSNSでも、「タコピーの声、ハム太郎にしか聞こえない」「声のギャップがエグい」といった反応が多数投稿されています。ファンの記憶に深く染み込んだ“あの声”が、まったく別の文脈で再登場することで、作品の狂気がよりリアルに感じられるのです。

これは単なる“話題性のための配役”ではなく、「かわいさ」という記号そのものが持つ意味を、構造的に問い直すキャスティングなのだと思います。『タコピーの原罪』における“かわいい=善”という幻想の裏切りを、声という入り口から仕掛けてくる──これは、アニメだからこそ可能な心理的トリックです。

しかも、あの愛されキャラ・ハム太郎と同じ“声”で語られる言葉が、しずかの苦悩や死、暴力や罪と交差していく……その異質さは、まるで“無垢な恐怖”を耳元で囁かれているような感覚を生みます。タコピーとハム太郎をつなぐのは、ただの偶然じゃない。これは“かわいい”という概念そのものへの問いかけなんです。

かわいい声に潜む「違和感」が恐怖を生む

人は“かわいい声”に安心する──それが一般的な心理でしょう。実際、子ども番組や癒し系アニメでは、柔らかい高音の声が好まれます。間宮くるみさんの声も、まさにその王道にある声です。しかし『タコピーの原罪』では、その“安心”が真逆に転じます。

物語が進むにつれて、タコピーがしずかに寄り添いながらも倫理的に取り返しのつかない行動をとるたびに、その“かわいい声”が胸に引っかかるようになります。「これは、本当に信じていいキャラなのか?」と、読者の中にじわじわと疑念が湧き上がる。それは演出でも脚本でもなく、あの“声”そのものが生む違和感です。

特にアニメでは、「セリフ」と「声質」の関係が非常に重要になります。タコピーのようなキャラクターが間宮くるみさんの声で喋ることで、視聴者は「かわいい=安心」という思い込みを一度手放さなければならなくなる。これが、作品が放つ“狂気の正体”の一端でもあるのです。

そして、その違和感が持続することで、キャラクターの内面が徐々に恐怖へと変質していく。“かわいい声”のまま、“加害性”や“死”を語る。これはまさに、「ギャップの恐怖」。かわいいものが、怖いものへと変わる瞬間の恐ろしさが、声という感覚を通して私たちに突きつけられるのです。

思えば、“かわいさ”は時に、人の判断を鈍らせる凶器にもなり得ます。タコピーの声はその典型で、まるで「信じていいよ」と囁きながら、気づけば底なしの闇に引き込まれていた──そんな感覚すら与える。そしてその“信頼の裏切り”こそが、物語の原罪と響き合っているように思えてなりません。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

“かわいい”と“狂気”のギャップ演出を比較する

見た目はふわふわ、でも中身はドロドロ

『タコピーの原罪』と『ハム太郎』──どちらも“ふわふわ”“小さくて”“かわいい”キャラクターを主人公に据えているという点では似ているのに、観終わった後に残る感情はまったく異なります。この違いを生んでいる最大の要因が、“かわいい見た目と中身のギャップ”という演出構造です。

ハム太郎は、あくまでその見た目どおり。癒しと安心、友情と冒険、子どもたちの世界に寄り添うような明快な価値観が物語の芯にあり、“かわいさ”がそのまま“正しさ”として機能しています。そこには疑いも不安もなく、見た目と中身が一致しているからこその信頼があります。

一方、タコピーはどうでしょうか。見た目は同じように丸くてやわらかく、語尾の「〜ピ」や大きな目、のんびりした口調──どれをとっても“かわいさ全開”。しかし、彼の行動や思想は次第にズレ始め、読者の中に違和感が芽生えていきます。「この子、何かおかしいぞ?」と。

その違和感はやがて確信へと変わり、しずかを取り巻く現実の残酷さと、タコピーの“善意による破滅”が交差した瞬間、“かわいい見た目”が逆に恐ろしく感じられる。この構造的な裏切りが、『タコピーの原罪』の真骨頂です。

つまり、タコピーは“かわいい外見”という“入口”を使って、読者の心の壁を下げさせ、その奥にある“倫理的崩壊”を突き刺してくる存在。ハム太郎が“癒しの象徴”なら、タコピーは“ギャップの象徴”なのです。

読者の“信頼”を裏切る構造がもたらす衝撃

物語体験の中で、視聴者や読者がもっとも動揺する瞬間──それは、「信じていたキャラが、思っていた存在ではなかった」と気づく時です。『タコピーの原罪』は、その“信頼の裏切り”を極限まで計算された構造で仕掛けてきます。

可愛い声、ふにゃっとした見た目、宇宙から来たお調子者──そんな第一印象に安心したまま読み進めると、タコピーはしずかを救おうとするあまり、彼女の世界を取り返しのつかない方向に導いてしまう。そのプロセスの中で、タコピー自身の正しさが揺らぎ、そして壊れていきます。

読者はこうした展開の中で、最初に持っていた“タコピー=かわいくて善良”という前提を疑い始めます。その疑いはやがて怒りや悲しみに変わり、「なぜこんなことに…」という感情を残す。そしてその余韻は、“かわいい”という言葉に対する認識すら変えてしまうほど強烈です。

この構造は、まるで“信頼”という梯子を登らせておいて、頂上で突き落とすようなもの。登る時には安心していた分、落ちたときの衝撃が倍になる。まさにギャップ演出の妙。そのギャップは、タコピーが“かわいい見た目”をしているからこそ、際立つのです。

そしてその裏切りの重さを決定づけているのが、先にも述べた“声”の力。ハム太郎の声と同じ、あの安心感に満ちたトーンが、恐怖や罪と隣り合わせで響く──これは、感情の地盤を根こそぎ揺るがすような体験です。まさに、“かわいい”が一番怖いという現代的ホラーの形。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

なぜ「かわいいキャラの闇」に私たちは惹かれるのか

安心の裏にある“破滅”の美学

人はなぜ、“かわいいキャラ”が狂気に飲まれていく様子に、こんなにも惹きつけられてしまうのでしょうか。『タコピーの原罪』と『ハム太郎』の比較を通して見えてくるのは、“かわいさ”の内側にあるギャップ――その「裏切られる快感」にあります。

ハム太郎のように、見た目も声も内面も“癒し”に満ちた存在は、私たちの中にある「安心したい」「守られたい」という本能を心地よく満たしてくれます。けれど、それとは真逆に、タコピーのような“かわいいキャラが破滅を連れてくる”ストーリーに強く惹かれるとき、そこには別の欲望――“破滅の美学”が働いているように思えてなりません。

無垢であるはずの存在が、正しさを信じて行動した結果、誰かを深く傷つけてしまう。その姿には、単なる悪役にはない“痛み”と“責任の逃れられなさ”がある。それが、タコピーというキャラに私たちが感じる“リアルな恐怖”であり、同時にどこか美しいとさえ思ってしまう瞬間なのです。

この“ギャップの美”は、まさに『原罪』というタイトルの本質にもつながってきます。タコピーは悪意を持たないまま、人を追い詰めてしまった。そんな存在がもたらす“破滅”は、あまりにも人間的で、そして皮肉にも感情を揺さぶられてしまうのです。

だからこそ、「かわいいキャラの闇」は恐ろしく、同時に目が離せない。それは私たち自身の中にある“善悪の曖昧さ”を突きつけられる体験でもあるのかもしれません。

ギャップが与える感情の揺れと記憶の定着

感情というのは、“予想外”の出来事によって大きく動かされます。そしてその“揺れ幅”が大きければ大きいほど、その体験は脳に強く残ります。これは物語においても同じで、特に“かわいい見た目”と“恐ろしい中身”というギャップ構造は、感情を一気に揺さぶる強力なトリガーとなります。

ハム太郎のような作品では、安心して観られる分、印象は優しく穏やかに残ります。けれど、タコピーのように、「信じていたものが信じられなくなる」「かわいいキャラが恐ろしい展開を引き起こす」といったギャップの連続は、視聴体験そのものを特別なものに変えてしまいます。

これは、“記憶に残る”という意味で非常に重要です。読者や視聴者が「忘れられない」と感じる作品は、たいていこのような“感情のギャップ”によって心を揺さぶられた経験を含んでいます。タコピーが与える衝撃もまた、「かわいさ」と「原罪」が矛盾なく共存しているからこそ、深く刻まれるのです。

また、この“感情の揺れ”は、物語を語りたくなる欲求にもつながります。SNSで「やばい」「誰かと語りたい」と広がっていく現象も、このギャップによる衝動の証拠。『タコピーの原罪』は、その構造を極限まで研ぎ澄ませた作品なのだと実感します。

かわいいものを信じたくなる心と、それに裏切られたときの動揺。この両方が重なったときに、物語はただのエンタメを越え、“体験”になる。タコピーは、その感情装置として、完璧な構造を持っていたのです。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

タコピー×ハム太郎 比較で見えてくる“かわいさ”の罪と罰

似ているようで、まったく違う“かわいい”の意味

『タコピーの原罪』と『ハム太郎』、このふたつの作品を並べてみたとき、まず最初に思い浮かぶのは「見た目、似てるな」という印象かもしれません。どちらも小さくて丸っこくて、語尾に特徴があって、声もあの“間宮くるみ”さん。けれど、その“かわいさ”が持つ意味は、両者でまったく異なります。

ハム太郎にとっての“かわいい”は、そのまま“安心”であり“正しさ”の象徴です。キャラクターは一貫して無垢で、行動も倫理的に破綻せず、視聴者に「この世界は優しい」と感じさせてくれます。つまり、かわいさ=信頼であり、希望を運ぶ存在なのです。

しかし、タコピーのかわいさは、その外見とは裏腹に“信頼できない怖さ”を孕んでいます。彼の行動には矛盾と誤解が重なり、人間社会との乖離が浮き彫りになります。無垢であればあるほど、その行動がもたらす破壊力は大きくなる。かわいさ=無自覚な加害性、という構造は、まさに“原罪”そのものです。

このように、見た目や声の“共通点”から入って、内容の“真逆”にたどり着く。この構造こそが、両者を比較するうえでの最大の醍醐味だと思います。そしてその違いは、“かわいいキャラ”という一つの記号に対して、我々が持っていた固定観念を揺さぶってくるのです。

かわいさに守られているキャラと、かわいさによって誤解されるキャラ。その違いに気づいたとき、「ああ、タコピーって、罰を受けるための存在だったんだな」と、どこか腑に落ちるような感覚があります。

声・構造・見た目──全方位からのギャップ検証

ここで、改めて両作品を構成要素ごとに比べてみましょう。まず“声”――どちらも同じ声優、間宮くるみさんが担当しています。ハム太郎ではその声が癒しを生み、作品全体の安心感を支える柱となっていました。一方、タコピーではその同じ声が“善意と狂気の境界”を演出するための仕掛けになっている。ここにまず、強烈なギャップがあります。

次に“構造”――ハム太郎の物語は日常の中に小さな冒険を見つけ、ポジティブな結末へと導く癒し系フォーマット。それに対して、タコピーの構造は“無垢な宇宙人”が地球の闇に触れ、自らの過ちに気づきながらも手遅れになっていくという、極めてシリアスなドラマ性。ここでも「同じように見えて全然違う」という認識のズレを突いてきます。

そして“見た目”――どちらも小さくてふにゃふにゃ。でも、そのデザインが物語の中で果たす役割は正反対です。ハム太郎の見た目は、そのまま安心を与えるためのもの。タコピーの見た目は、“疑いを持たせないための罠”として機能している。デザインそのものが読者の心理操作に使われているとしたら、それはもうただのマスコットではありません。

こうして声・構造・見た目を総合的に比較していくと、タコピーというキャラクターがいかに意図的に“ギャップ”を作り出すよう設計されていたかが見えてきます。そこには、「かわいい=正しい」という価値観を壊しにきた、作り手の明確な意志があります。

そして、ハム太郎と並べることで初めて、その“ギャップの罠”がどれだけ巧妙だったかが浮かび上がるのです。タコピーというキャラクターは、かわいさという見た目の仮面をかぶりながら、“人間の感情”を根こそぎ揺さぶる爆弾みたいな存在でした。

まとめ:この“かわいい見た目と狂気”の正体とは

“かわいさ”が安心をくれる時代は、もう終わった?

『タコピーの原罪』と『ハム太郎』──一見、並べること自体が異質に思えるこのふたつの作品ですが、比較していくことで見えてきたのは、“かわいさ”という概念の二面性でした。声、見た目、語尾、ふるまい……同じ要素を持ちながら、そこから導き出される印象は真逆。これこそが「ギャップの正体」であり、現代の物語が抱える新たなテーマです。

間宮くるみさんの声が持つ“絶対的な安心感”を、あえて“狂気の入り口”として使った『タコピーの原罪』の演出意図には、明確な挑発が込められていると感じます。「信じたものが怖くなる」──それは、物語だけでなく現実世界でも頻繁に起こる感情の変化。そのリアルを、たった16話の漫画と6話のアニメで体現してみせた構造には、ただ驚かされるばかりです。

ハム太郎が提示した“かわいい=正しい”という構造は、時代を越えて普遍的に受け入れられてきた価値観でした。けれど、今の私たちは、その“安心”すらどこか疑ってしまう時代に生きている。だからこそ、タコピーのような“裏切るかわいさ”が強く刺さるのかもしれません。

もちろん、どちらが優れているという話ではありません。むしろ、その両極端の存在があるからこそ、「かわいさって何だろう?」という問いが生まれる。そしてこの問いこそが、物語に“意味”を与える装置になるのです。

『タコピーの原罪』は、“かわいさ”に安住することを許さない作品です。見た目や声に騙されず、その奥にある構造を読み解いていくとき、私たちはようやくキャラクターの“真実”に触れられる。そしてその気づきは、ハム太郎のような“無垢な癒し”に対する感謝にもつながっていく。

最終的にこの作品が伝えてくれたのは、“かわいさ”は盾にもなれば、刃にもなるという事実。そして、私たちが何に安心し、何に恐怖を感じるのか──その感性自体が、物語によって試されているということなのかもしれません。

- 『タコピーの原罪』と『ハム太郎』は“かわいい見た目”という共通点で繋がりながらも、中身は真逆の構造を持つ

- どちらのキャラも声優・間宮くるみが演じており、声の“安心感”が『タコピー』では逆に“狂気の入口”になる

- “かわいい=正しい”という従来の価値観を裏切るタコピーの構造が、読者に強烈な衝撃と記憶を残す

- 安心と恐怖、善と加害性が“ギャップ”によって交差し、現代の物語が問いかける“感情のリアル”を浮き彫りにする

- ハム太郎と比較することで、タコピーが“かわいさ”の裏に隠す“原罪”の意味がより深く見えてくる

コメント