「結局、誰が“いちばん悪い”のか──?」

読み終えたあと、胸に残るのは単なる物語の余韻ではなく、出口の見えない問いそのものだった。『タコピーの原罪』は、可愛らしい見た目とは裏腹に、読者の倫理観と感情をえぐる“問いかけ型”の作品だ。

被害者にも見えるし加害者にも思える。しずかも、まりなも、タコピーも。誰もが「可哀想」であり、「怖い」──そんな感情のグラデーションに飲み込まれたとき、私たちは初めてこの作品の“罪の構造”に気づかされる。

今回は、読者の意見が大きく分かれる「タコピーの原罪 誰が悪い?」というテーマに迫り、“加害と被害”の境界線を深く掘り下げてみようと思う。構造の解体と感情の翻訳、その両方を通して見えてくる「罪と救済」の本質とは──。

※上下巻完結の衝撃…無料で序盤を体感 → 今すぐ無料で読む

『タコピーの原罪』の基本構造と“罪”の描き方

可愛い絵柄と陰惨な展開のギャップが生む心理的衝撃

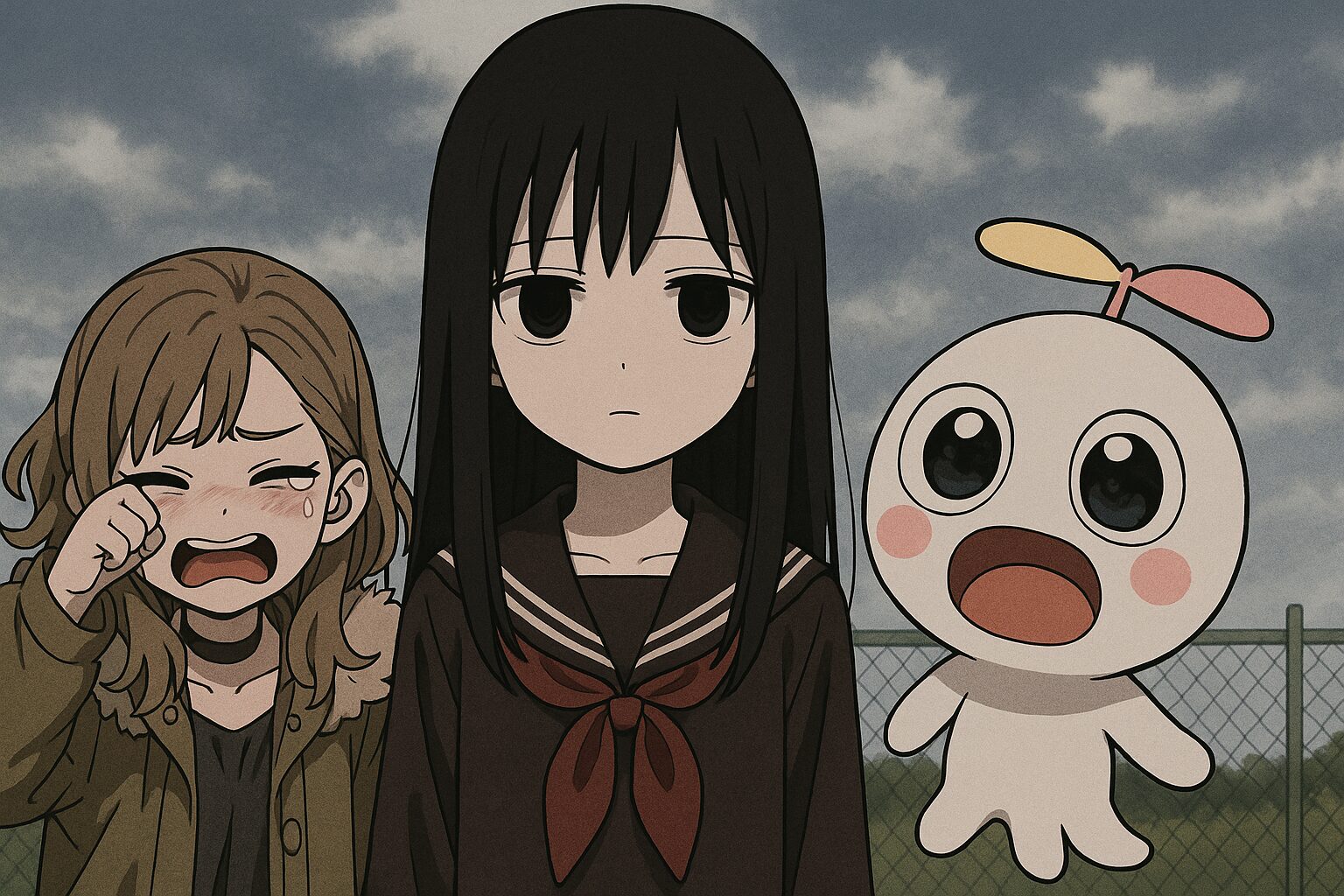

『タコピーの原罪』という作品は、まずそのギャップに心を撃ち抜かれる。タコピーという宇宙からやってきたキャラクターは、どこか旧世代のマスコット的可愛さを宿している。一見して子ども向けと思わせるこのデザインが、実際に物語が始まると──暴力、いじめ、自殺、殺人といった陰惨な現実に直面する。これが“ギャップによる心理的衝撃”の正体だ。

このギャップは、単なる演出トリックではない。読者の油断を利用し、「この世界では善意も愛も、無力なのかもしれない」と思わせる仕掛けだ。つまり、タコピーの愛らしさは物語全体に潜む“倫理と感情のトラップ”として機能しているのである。

個人的にも、最初は「癒し系ギャグか」と思って読んでいたが、数話後には放心状態でページをめくっていた。絵柄の可愛さが、そのまま“現実の地獄との対比”となって、感情の振れ幅を倍化させる。これはまさに、キャラクターデザインと物語構造が見事に連携した“視覚と構造の二重構造”だと感じた。

そして何より、この衝撃こそが、読者の倫理観を揺さぶる起点になっている。「可愛いキャラだから正義」とも言えず、「酷いことをしたから悪」とも切り捨てられない。この“評価の迷子”状態が、作品全体に漂うざわつきの正体だ。

つまり『タコピーの原罪』は、読者の目と心を同時に裏切ることで、“罪”というテーマに真っ向から斬り込む。可愛い絵柄はそのための戦略的な武器であり、倫理の錯覚を生む巧妙な仕掛けなのだ。

登場人物たちが抱える家庭・学校という現実的な地獄

物語の中核にあるのは、“家庭と学校”という現実の舞台で繰り広げられる地獄絵図だ。主人公・しずかは家庭内で孤立し、学校では壮絶ないじめを受ける。まりなもまた、母の愛情の重圧と虚像の中で押し潰されていく。そして、そんな二人をつなぐ存在が、外部から来た異物=タコピーである。

一見するとファンタジーのような物語だが、描かれているのはあまりにも現実的な“痛み”だ。どのキャラクターも、“家庭環境”と“学校での立場”という、現実世界の二大ストレス源を抱えている。読者の多くが、「ああ、これはただの漫画じゃない」と気づく瞬間は、このリアルな描写の密度から来ているはずだ。

筆者としても、ここまでストレートに“子どもが抱える地獄”を描いた漫画は珍しいと感じる。しかも、それを情緒的に美化することなく、ドロドロとしたまま描ききる。これは読者にとっても、そして物語にとっても、ある種の覚悟が求められる読み方だ。

特筆すべきは、キャラクターたちが単なる“可哀想な被害者”ではないこと。しずかもまりなも、それぞれに他者を傷つける言動をしてしまう。ここに“加害と被害”の二重性が見えてくる。だからこそ読者は、「誰が悪いのか?」という問いに、簡単な答えを出せずに立ち止まるのだ。

『タコピーの原罪』は、現実の地獄を映す鏡のような存在だ。その鏡に映るのは、自分がかつて経験したことのある“無力さ”かもしれないし、“見て見ぬふり”をしてきた周囲の痛みかもしれない。だからこの作品は、読者にとって忘れられない“問い”を残していく。

※アニメでは語られない心理描写を原作で確認 → 原作を試し読み

“誰が悪いのか”という問いが読者を二分する理由

しずか・まりな・タコピー──それぞれの“加害性と被害性”

『タコピーの原罪』最大の論点、それは「誰が一番悪いのか?」という問いだ。しずか、まりな、タコピー──物語を構成する主要なキャラクターたちは皆、一方的な“被害者”ではなく、同時に“加害者”としての側面を持つ。読者がこの作品に困惑し、そして惹き込まれていくのは、この〈多面性〉が常にぶつかり合っているからだ。

たとえばしずか。彼女は母親に見放され、学校でも執拗ないじめに遭っている。まぎれもない被害者だ。しかし同時に、タコピーに対して支配的な言動を取り、自分を救う存在として利用する一面もある。彼女の内にある“絶望”と“諦め”は、タコピーにとってある意味で加害的に働いているのだ。

まりなもまた、母親からの過剰な期待と承認欲求の呪縛の中で生きている。彼女の“しずかへの攻撃性”は、決して無根拠な悪意ではなく、歪んだ愛情表現や自己防衛の結果だ。しかしその過程で他者を傷つけている以上、彼女の行動もまた“加害”の一つと言える。

そしてタコピー──彼は異星人として地球の倫理を知らず、純粋な“善意”で行動する。しかし、しずかの苦しみを“救う”ために、まりなを殺めるという選択を取ってしまう。この時点でタコピーは“無意識の加害者”として明確に罪を背負う存在へと変化する。

このように、全員が誰かを傷つけ、誰かに傷つけられている。この曖昧で錯綜した構図こそが、『タコピーの原罪』というタイトルが内包する“原罪”の意味だと思う。誰かひとりを悪者にできるほど、物語は単純じゃない──そこにこそ、この作品の深さと苦しさがある。

読者の解釈が分かれる背景にある「共感」と「拒絶」

読者の意見が真っ二つに分かれる理由。それは“共感できるキャラ”と“共感できないキャラ”が、人によって違うからだ。これは、各キャラが持つ“加害性”と“被害性”のバランスに、読み手の過去や価値観が強く影響しているからだろう。

たとえば、家庭内で孤独を感じた経験のある人は、しずかの無表情の奥にある叫びに強く共鳴するかもしれない。一方で、“いじめられる理由があった”という視点を持つ人にとっては、彼女の行動が自己中心的に映るかもしれない。まりなについても同様で、愛されたいと叫ぶ姿に涙する人もいれば、暴力的な態度を“正当化できない”と突き放す人もいる。

タコピーに対しては特に意見が分かれる。善意の行動であっても、結果的にまりなを殺してしまったという事実は重い。その一方で、「彼は悪気なく行ったのだから仕方ない」と擁護する声も根強い。読者がどこまで“悪意”を条件に“罪”を定義するかによって、タコピーへの評価はまったく異なる。

この“分断”は、意見の対立というよりも、感情のゆらぎに近いものだと思う。読んだときの自分の状態によって、共感対象も、拒絶反応も変わる。だからこの作品は、一度読んだだけでは答えが出ない。何度でも問い直させられる。

『タコピーの原罪』が提示しているのは、絶対的な悪ではなく、“人の心の複雑さ”だ。そしてその複雑さが、読者同士の感情のぶつかり合いを生み、SNSやレビューを通してこの作品が“語られ続ける”原動力にもなっている。

「上下巻で完結する“原作の真実”、気になりませんか?」

- 📖 原作だけで描かれるキャラの本音と心理描写

- ✨ 初回70%OFFクーポンで上下巻まとめ買いが激安に!

- ✨ アニメでは表現しきれなかった衝撃展開を一気に体験

最後まで読めば“タコピー”を語る視点が変わる!

“罪の連鎖”と“救い”のメカニズム:ループ構造の意味

時間を巻き戻すたびに増していく罪の重さと問いの深さ

『タコピーの原罪』の物語構造で重要なのが、いわゆる“時間ループ”の存在だ。タコピーは過ちを正そうとするたびに、時間を巻き戻してやり直す。しかしこの繰り返しが、むしろ罪を“薄める”のではなく、“濃縮”していくという皮肉な構造になっているのが、この作品の恐ろしいところだ。

まりなを救えば、しずかが苦しむ。しずかを助ければ、まりなが犠牲になる。時間をやり直すたびに、因果の重みが積み上がっていく感覚──それはまるで、タコピー自身が“救済の機械”から“業の容器”へと変質していくようにすら感じられる。

私自身も読んでいて感じたのは、この“何度やっても救えない”絶望感。希望を込めたリトライが、誰かを救うどころか別の誰かを苦しめる。そうした結果が積み重なるとき、時間ループというSF的な仕掛けが、倫理と感情のパラドックスを生む装置になる。

そして、“やり直せる”という設定があるにもかかわらず、読者は次第に「もう止めてくれ」と願うようになる。なぜなら、反復するたびにタコピーも、登場人物たちも、どんどん壊れていくから。ループの中で削られていくのは、物語ではなく、彼らの“魂”だ。

この時間の構造が見せているのは、単なるSFガジェットとしてのループではない。むしろ、“償いとは何か”“本当にやり直すとはどういうことか”を突きつけてくる。タコピーの純粋さと狂気が同居する選択の連続が、読者を深い問いへと導いていく。

誰かを救えば、誰かが犠牲に?「交換の救済」の構造

タコピーの物語は、ある種の“等価交換”のような構造を持っている。つまり、“誰かを救う”という行為には、必ず“別の誰かを見捨てる”という代償が伴う。これが『タコピーの原罪』が描く“交換の救済”という構造だ。

最初の世界線では、しずかを守れず、まりなが犠牲になった。次の世界線では、まりなを守ってもしずかが苦しみ、そしてタコピー自身が責任を背負うことになる。タコピーが“何かをやり直す”たびに、まるで神のように誰かの運命を決定してしまう。その姿はもはや“救済者”ではなく、“選定者”に近い。

この構造は、読者にとっても苦しい。だれかを応援すれば、その裏で誰かが泣いている。感情移入するたびに、その反対側で痛みが生まれる。つまり、『タコピーの原罪』という作品そのものが、読者に倫理的な選択を迫る構造になっているのだ。

筆者としては、これは“現実世界の縮図”にも見える。家庭でも、学校でも、社会でも──誰かを助けることが、時に別の誰かを傷つける結果になる。そういった現実のジレンマを、漫画という形式でここまで冷徹に描いた作品は、やはり希少だ。

この“交換の構造”が示すのは、絶望だけではない。もし誰かを救いたいと思うなら、その裏で誰を犠牲にするのかを考えなければならない──そういう“覚悟”を問いかけるのだ。『タコピーの原罪』は、救いの物語ではない。これは、“救いを選ぶことの重さ”を描く物語なのだ。

※ネットで話題の“あの結末”を一気にチェック → 続きを読む

読者のリアルな声:SNSとレビューに見る“答えのなさ”

「誰も悪くない」と「みんな悪い」──相反する感想が並ぶ理由

『タコピーの原罪』を読んだ後、SNSやレビューサイトを覗くと、まるで真逆の感想がずらりと並んでいることに驚く。ある読者は「誰も悪くない」と言い、また別の読者は「全員悪い」と語る。この“両極端な評価”こそが、この作品の持つ構造的な魅力であり、同時に“答えのなさ”を物語っている。

「誰も悪くない」とする読者は、それぞれのキャラクターの背景や環境に強く共感している。しずかの孤独、まりなの歪んだ愛情、タコピーの無知ゆえの選択──どれも「自分がその立場だったら」と想像すると責めきれない。つまりこれは、共感と内省からくる赦しの感想だ。

一方で「みんな悪い」という声は、行動の結果を見据えた読者の視点だ。しずかは暴力に無感動になり、まりなは他者を追い詰め、タコピーは殺人を犯す──結果として他者を深く傷つけた以上、“背景がどうあれ責任はある”という冷静な立場である。

この二つの意見が衝突し、共存する空間が、『タコピーの原罪』の特異性だ。作品内で明確な“悪”が存在しないからこそ、読者それぞれの倫理観や人生経験が投影され、感想そのものが物語の続きとなっていく。

筆者としても、この読者の分断は“健全な混乱”だと感じている。作品が問いかけ型である以上、感想は“答え”ではなく“問いへの応答”だ。だからこそ、誰もが自分なりの答えを持ち、そのどれもが正しく、どれもが間違っている。

ショッキングな展開と“読後に語りたくなる”中毒性

『タコピーの原罪』のもうひとつの大きな特徴は、読後に思わず誰かに語りたくなる“中毒性”だ。物語そのものがショッキングであることは間違いない。主要キャラの死、衝撃的な行動、そして一貫して消えない“救いの不在”。読者はその過程で心をかき乱され、ラストにたどり着いた時には、強烈な感情を抱えている。

だからこそ、読者はこの物語を自分の中だけで終わらせられない。X(旧Twitter)やレビューサイトに書き込まずにはいられない。「これは許せない」「こんな結末になるなんて」「もう一度読み直したい」──そのすべてが、“語りたくなる衝動”の現れだ。

筆者もこの作品を読了したとき、思わず誰かと語り合いたくなった。読者としての心が乱されただけでなく、ライターとしての筆も勝手に走り出す──そんな感覚だった。作品の中で投げかけられた問いが、読み手の中で熟成し、言葉として外に漏れ出す。これほど“語られることを前提とした作品”も珍しい。

また、SNSでは「結末をどう解釈したか」や「誰がいちばん救われていたのか」を語り合う投稿が非常に多い。人によっては、何度も再読して「別の視点」でキャラを捉え直す。そのプロセス自体が、物語を再生成しているようなものだ。

『タコピーの原罪』は、“完結した物語”というより、“終わらない感情の装置”として読者の中に生き続ける。そしてその装置は、語り合うことで初めて動き出す。作品の中毒性とは、すなわち「読者の中に残された余白」の大きさなのだ。

※無料+クーポンで上下巻を一気読破できるチャンス → お得に読む

“タコピーの原罪”が投げかける倫理と希望

「外からの救済では救えない」ことを描く残酷な真実

『タコピーの原罪』という作品が最も強烈に伝えてくるのは、「誰かが救ってくれる」という幻想を突き崩す冷徹なリアリズムだ。タコピーという異星の存在は、まさに“外からの救済”そのもの。しかし彼の善意や能力は、現実の問題に根本的な解決をもたらすどころか、事態をさらに複雑化させていく。

タコピーは、しずかを笑顔にしたい一心で動き続ける。しかしその行動は、まりなの死という取り返しのつかない結果をもたらし、彼自身も“殺人者”というレッテルを背負うことになる。ここに描かれているのは、“善意は無力ではないが、万能ではない”という冷たい事実だ。

特に印象的なのは、タコピーの介入が誰かの問題を“代わりに背負う”ことでしかなかった点だ。本来、しずかが向き合うべき苦しみを肩代わりすることで、しずかは救われたように見える。しかし実際には、彼女は一歩も前に進んでいない。救いとは“自分で手にするもの”であり、外から与えられるものではない──この作品は、それを突きつけてくる。

筆者としても、ここが最も胸に突き刺さるポイントだった。子どものころ「誰か助けて」と願ったことがある人なら、きっと感じたことがあるはずだ。“助け”とは時に、責任を奪い、成長を妨げるものでもある。タコピーの存在は、その光と影を両方あぶり出している。

だからこそ『タコピーの原罪』は、救済をテーマにしながらも、その“手渡し方”について深い問いを投げかけてくる。誰かを本当に救いたいなら、“背負う”のではなく、“共に歩む”ことが必要なのだと。

ラストに込められた“再生の兆し”と、読み手へのバトン

絶望の連鎖、罪の積み重ね──そんな暗く重たいテーマでありながら、『タコピーの原罪』のラストには確かな“光”が差している。それは大団円でも、ハッピーエンドでもない。けれどもそこには、“もう一度始められるかもしれない”という微かな希望が残されている。

特に、物語の最終盤で見せるしずかの表情の変化、そしてタコピーの決断は、“終わり”ではなく“始まり”を予感させるものだった。どれだけ傷ついても、人は再び歩き出すことができる──この作品は、その可能性を読者の手の中にそっと残していく。

このラストをどう解釈するかは、まさに読み手次第だ。絶望の果てに見える一筋の光にすがるのか、それとも“赦しなき世界”として受け止めるのか。いずれにしても、読者に“物語の最後を完結させる権利”を委ねてくる。作者の意図は、きっとここにある。

筆者は、タコピーというキャラクターが“無垢な希望の象徴”から“痛みを知る存在”へと変化したことに、深い感情を揺さぶられた。彼がすべてを理解したうえで選ぶ結末には、たしかに“罪の物語”を超える倫理があった。

『タコピーの原罪』は、問いを投げかけるだけでは終わらない。読み終えた者それぞれに、その問いの続きを託してくる。“誰が悪いか”を考えたあとに、私たちは“どう生きるか”を考えさせられる──それこそが、この作品が放つ最大のメッセージだ。

※SNSで話題の考察を“既読組”として語るなら → 今すぐチェック

考察まとめと再読への誘い

“誰が悪いか”ではなく“なぜそうなったのか”を考える視点

ここまで『タコピーの原罪』を追ってきて、あらためて思うのは、この物語の本質は“誰が悪いか”という断罪ではなく、“なぜそうなったのか”を問いかけることにある、ということ。加害と被害の構造は確かに存在するけれど、それ以上に作品は“その背景”と“連鎖”にこそ焦点を当てている。

しずかも、まりなも、タコピーも、それぞれが置かれた状況の中で“最善”を選んだ結果として、“最悪”が起きてしまう。その過程を丁寧にたどることで見えてくるのは、単純な“善悪”の二項対立ではなく、痛みと選択が積み重なる“因果の迷路”だ。

この視点の転換こそが、物語の読み方を変える鍵だと私は思う。一度目の読了時には「誰が悪かったのか?」という問いに縛られる。でも、二度目に読むとき、きっとその問いは「どうしてこうなったのか?」に変わっているはず。そうして読者は、物語の本質に近づいていく。

また、これは現実にも通じる。目の前の誰かを責めることよりも、その人がそうせざるを得なかった背景を想像すること。その視点が、この物語から得られる最大の“学び”だと思う。『タコピーの原罪』は、私たちの中の“問いを変える力”を持っている。

「誰が悪いか」だけで終わらせないこと。それがこの作品を本当に“読む”ということなんだと、私は思う。

繰り返し読むことで浮かび上がる“感情の奥行き”

『タコピーの原罪』は、一度読み終えただけでは語り尽くせない作品だ。むしろ、二度目、三度目と読み返すことで、初読では見えなかった“感情の襞”が立ち上がってくる。読者の視点が変われば、同じセリフ、同じ表情もまったく違う意味を持ちはじめる。

たとえば、しずかの無表情に込められた“声にならない叫び”。まりなの攻撃的な言葉の奥にある“壊れそうな自己肯定”。タコピーの無邪気な行動が孕む“倫理的な危うさ”。一度目はただ通り過ぎていたそれらのディテールが、再読時には刺さるように浮かび上がる。

そしてそのたびに、“このキャラのこと、まだちゃんと見ていなかったかもしれない”という気づきがある。感情は時間と共に変わる。だからこそこの物語は、読むたびに違う“正しさ”と“苦しさ”を抱かせてくる。

筆者としても、再読するごとに「この物語の深さはどこまで続くのか」と驚かされる。最初はタコピーの善意に希望を見たのに、二度目には彼の無知に怖さを感じ、三度目には彼の罪への覚悟に胸を打たれた。そうやって物語の層が深まっていく。

『タコピーの原罪』は、読者の感情を“固定”しない。それどころか、読者の“変化そのもの”を読みの一部に取り込んでいく。だから何度でも読みたくなる。そして、読むたびにまた誰かと語りたくなる。物語の終わりが、再読という始まりを連れてくる──そんな“終わらない作品”なのだ。

- 『タコピーの原罪』は“誰が悪いのか”という問いで読者を二分する問題提起型の物語

- しずか・まりな・タコピーの“加害性と被害性”が交差し、誰もが断罪しきれない構造に

- 時間ループ構造が“救済の代償”や“罪の連鎖”という倫理的テーマを深く掘り下げる

- SNSやレビューでは「誰も悪くない」「全員悪い」といった相反する感想が溢れ、語りたくなる中毒性も高い

- 物語は“外からの救済の限界”を描きつつも、ラストで微かな希望を託し、再読欲を刺激する

コメント