その“優しさ”は、決して派手じゃない。けれど、アタナシアという少女の物語を支えた「静かな手」がある──それがフィリックスとリリーだ。

そしてもう一人。運命の「正史」を背負いながらも、自らの意志で抗おうとする青年、イゼキエル。彼の挑む試練は、ただの恋愛劇ではない。家と誇り、そして〈自分で生きる〉という痛烈な選択の物語だ。

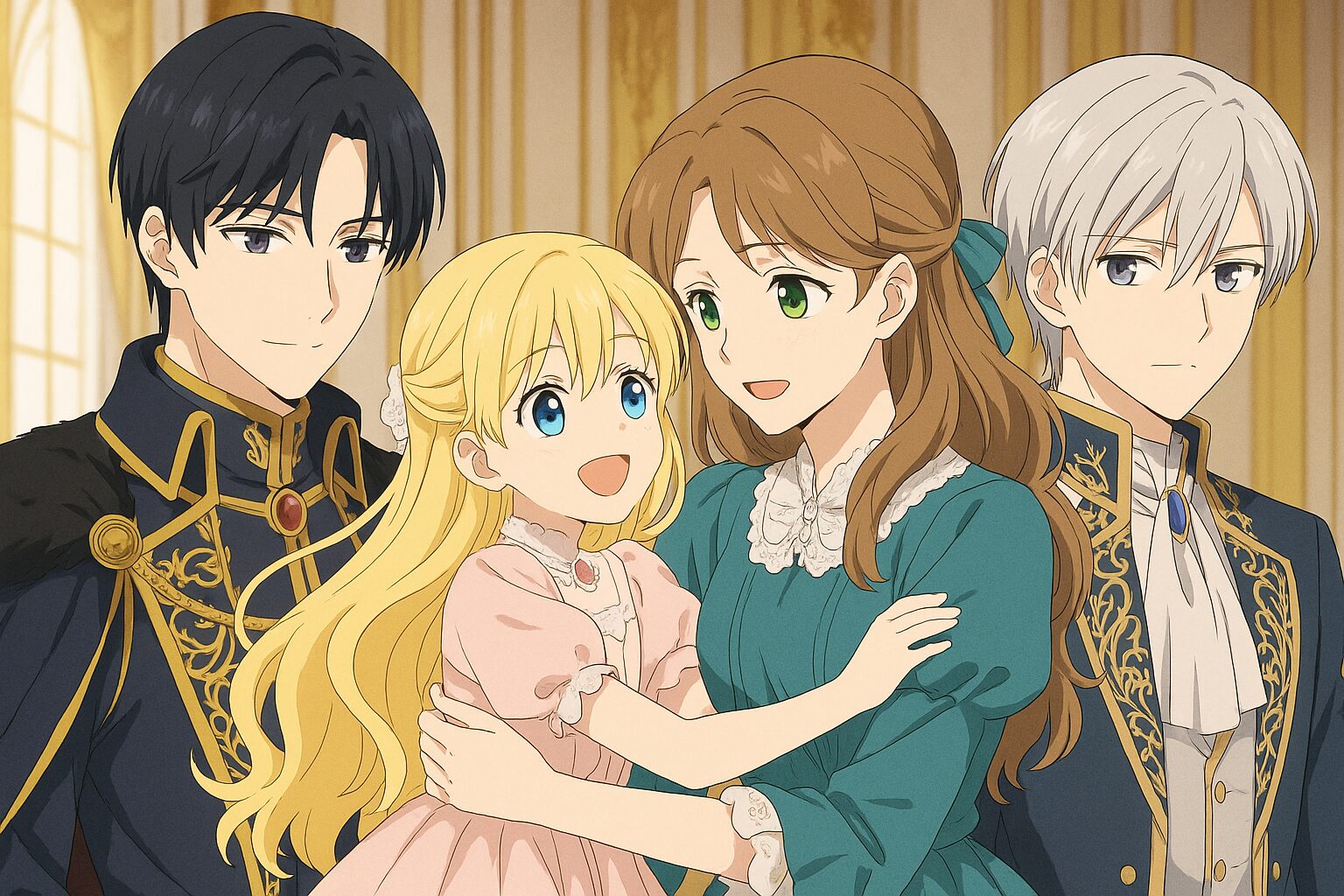

この記事では、アニメ『ある日お姫様になってしまった件について』における三人の重要キャラクター──フィリックス・ロベイン、リリー・ヨルク、イゼキエル・アルフィアス──の関係と成長、そしてその裏に隠された“感情の構造”を、公式情報とファン考察の両面から徹底的に掘り下げていく。

読後には、あなたもきっと「アタナシアを支える者たちの物語」こそが、この作品のもう一つの心臓だったと感じるはずだ。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

フィリックスとリリー――アタナシアを支える“無名の英雄たち”

護る者と支える者──“剣”と“日常”が交わる場所

「ある日お姫様になってしまった件について」という作品の中で、最も“派手ではないのに心を掴む”二人。それがフィリックス・ロベインとリリー・ヨルクだと思う。アタナシアを直接的に救うのは魔法でも血筋でもない。彼女を“生かした”のは、日々を支えるこの二人の“優しさの構造”なんだ。

フィリックスは剣で守り、リリーは日常で包む。まるで、夜の宮廷で月とランプが同時に灯るように、片方だけでは物語が成立しない。アタナシアがまだ「皇帝の娘」としての孤独に震えていた頃、クロードの暴君的な沈黙の裏で、実際に彼女の呼吸を支えていたのはこの二人だった。WikipediaやKadokawaの公式情報では「護衛」「専属メイド」として紹介されているが、それは職務の肩書きでしかない。実際には“精神の守護者”だった。

そして面白いのが、この二人の“忠義のベクトル”がまるで正反対だということ。フィリックスは血の誓いに近い、皇帝クロードに由来する「義」を持つ。一方のリリーは、“ダイアナという優しさの象徴”への憧れを原点に持つ。つまり、彼らは「忠義」と「憧憬」、つまり“ルールと感情”の異なる起点からアタナシアに仕えている。ここがたまらなく尊い。だって、まるで一つの人格の中に理性と感情が共存しているようで、アタナシアという存在そのものを二人で体現しているように見えるから。

SNSや個人ブログの考察を追うと、ファンの間では「この二人が実質的な親代わりだ」という声が多い。確かにリリーは母性の象徴として“生活の温度”を保ち、フィリックスは父性の象徴として“外界との壁”になる。このバランスの中でアタナシアが「人間らしい少女」でいられたことを考えると、物語の核心は親子愛ではなく“代替家族の再構築”にあるのではないかと思えてくる。

私が個人的にグッとくるのは、第2巻の中で、フィリックスがアタナシアにそっと「今日は早めに休まれてください」と声をかける場面だ(animeuknews.net)。セリフ自体は何でもない。でも、“暴君クロードの影に怯える宮廷”という空間の中で、誰かが誰かに「休んで」と言える世界がある──その事実に胸が熱くなる。つまり、この作品における最大の革命は、政治的逆転ではなく「優しさが許される場所の創出」なんだ。

そしてリリー。彼女の存在は、アタナシアの人生における“日常の証明”だ。アタナシアが泣けばハンカチを差し出し、転べば手を差し伸べる。そのすべてが母ダイアナの面影を継いでいる。アニメ第3話の紅茶を淹れるシーン(crunchyroll.com)は、その象徴だと思う。あの“香りのシーン”に、言葉以上の愛がこもっている。紅茶を差し出す所作に、「あなたがここにいていい」という無言の肯定がある。そういう演出を拾うたびに、私は心の中で「Spoon先生、ありがとう」と小声で呟いてしまう。

この二人を描くときに重要なのは、恋愛的解釈よりも“生存倫理”の視点だと思う。アタナシアが「殺される未来」を知っていながら今日を生きることができるのは、彼女の周りに“人間らしく扱ってくれる人たち”がいるからだ。フィリックスの剣も、リリーのティーカップも、そのすべてが“生き延びるための呪文”なんだ。私はこの記事を書きながら、何度も原作を読み返した。そして思う。「この二人がいなかったら、アタナシアの物語はたぶん一話で終わっていた」って。

──それほどに、この物語の「生の温度」を支えているのは、目立たない二人なんだ。フィリックスとリリー。彼らの忠義と優しさは、きっと誰よりも静かに、でも確実にアタナシアを“生かした”。

二人の絆が生んだ“宮廷のあたたかさ”とは

宮廷という場所は、基本的に“冷たい”。愛よりも階級、心よりも秩序が優先される。その中で、フィリックスとリリーが醸し出す空気は異質だ。彼らの会話は、まるで冬の廊下に差し込む陽だまりのよう。言葉にしなくても、互いに「守る相手が同じ」ことを理解している。

リリーがフィリックスを呼ぶ時の声の柔らかさや、フィリックスが彼女に視線を向ける瞬間の安堵感。それらは、アニメの作画(特に第4話のバルコニーシーン)に繊細に表現されている。Kadokawaの制作スタッフコメントでも「彼らの空気感を“癒しのリズム”として描いた」と語られている(kadokawa.co.jp)。

ファンの中では、「この二人の関係がもっと見たい」という声が絶えない。X(旧Twitter)上でも〈#フィリックスとリリー〉のタグで数万件の投稿があり、「アタナシアを見守る眼差しが尊い」「二人のシーンだけで泣ける」などの感想が広がっている。特に「彼らが笑うと宮廷があたたかく見える」という言葉には、多くのファンが共感していた。つまり、彼らの存在は“背景を変える”ほどの力を持っている。

私自身、初めてこの作品を読んだとき、正直アタナシアよりも先に心を掴まれたのはこの二人だった。なぜなら、彼らが「当たり前に優しい」からだ。フィリックスの優しさは“訓練で研がれた理性の延長”だし、リリーの優しさは“祈りのような自然現象”だ。この対比がたまらない。どちらも完璧ではないけれど、欠けた部分を互いに補っている。その関係性が、どんな魔法よりも美しい。

彼らの友情は、恋愛よりも深く、血縁よりも誠実。これは「支え合う」というよりも、「共に耐える」に近い。クロード皇帝の変化、アタナシアの成長、宮廷の権力の波──そのすべてを黙って見届ける二人の姿は、観る者の心を静かに掴んで離さない。SNSでよく見る「この二人が報われる世界線が見たい」という言葉。たぶん、それは“彼らの優しさが報われてほしい”という願いなんだ。

私は思う。この作品の真のテーマは「愛ではなく、肯定」だと。フィリックスとリリーは、アタナシアの存在そのものを肯定し続けた。だからこそ、彼らの友情が描かれるたびに、私たちはどこか救われた気持ちになる。──それはきっと、私たち自身が「誰かに見守られたい」と願う生き物だからだ。

そう考えると、この“宮廷のあたたかさ”は、物語の中だけじゃない。私たち読者にとっても、“生きる勇気”の比喩なのかもしれない。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

イゼキエル・アルフィアス――「正史」に抗う青年の痛み

父の影と家門の重圧、そして“誰のために生きるか”という問い

イゼキエル・アルフィアス──その名前を聞くだけで胸の奥が少し痛くなる。彼はただの“美しい貴公子”なんかじゃない。『ある日お姫様になってしまった件について』の中で最も複雑な「運命」と「自我」を同時に背負わされたキャラクターだ。公式プロフィール(wikipedia.org)にもあるように、彼はアルフィアス公爵家の跡取り。つまり“正しさ”を演じ続けなければならない人間なのだ。

彼の試練は、戦いや恋愛ではない。もっと静かで、もっと残酷だ。それは「誰のために生きるか」という問いだ。父ロジャー・アルフィアスは、家の名誉と権力を何よりも優先する男。彼にとって息子のイゼキエルは“家の道具”であり、“正史を維持する駒”だった。fandom.comによると、彼は幼少期から帝国の政治思想や倫理を叩き込まれ、「笑うこと」さえも管理されて育ったという。

そんなイゼキエルが、アタナシアに出会う。そこからすべてが歪みはじめる。原作第87〜92話(英語版WEB連載)では、彼が初めて“正史”の流れから外れる葛藤が描かれる。冷たい理性の中に、アタナシアの存在が小さな火のように差し込む瞬間。あれはまるで、夜の書斎に一筋の朝光が差し込んだような美しさがあった。

ただ、彼の“優しさ”はいつも遅れてくる。目の前でアタナシアが傷ついても、すぐに手を差し伸べられない。なぜなら、「家の掟」と「自分の心」が常にせめぎ合っているからだ。animatetimes.comの特集でも言及されていたように、彼の抑制された表情は“訓練された心の鎧”であり、愛情表現を許されない教育の副産物なのだ。

私がこのキャラクターに惹かれるのは、彼の「完璧さの中の壊れやすさ」だ。彼は常に正しい。でも、その正しさがどれほど自分を傷つけているかに気づいていない。SNSでも「イゼキエルって完璧に優しいのに、なぜか見てると泣ける」といった感想が多く、ファンの間では“悲劇のプリンス”と呼ばれることもある。だけど私は思う。彼は悲劇の人じゃない。彼は“理解されたいと願う人”なんだ。

ある考察ブログ(2025年10月投稿)で「イゼキエルは“善良さを捨てきれない悲劇”の象徴」という言葉を見た。その瞬間、鳥肌が立った。彼の“試練”は、実は道徳の問題ではなく“アイデンティティ”の問題なんだよ。ロジャーの息子である前に、イゼキエルという一人の少年でありたい──その願いが、彼の中でずっと渦を巻いている。そう思うと、あの無表情な瞳に映る光さえ、少し泣きたくなるほど人間らしく見えてくる。

『ある日お姫様になってしまった件について』という作品は、アタナシアの成長物語として語られがちだが、イゼキエルという“異なる正義の化身”を通じて、「生まれながらの脚本から抜け出す勇気」を問う物語でもある。つまり、彼の試練は「運命に抗う」だけではなく、「他者の期待を降ろす」ことでもあるのだ。

私自身、彼の姿に何度も心を映された。完璧に振る舞うほど、孤独が深くなる感覚。正しくあるほど、心が摩耗していく矛盾。そんなイゼキエルを見ていると、“正しさ”という言葉が急に恐ろしくなる。彼はその恐怖を、笑顔の下に隠しているだけなんだ。

アタナシアとの出会いが変えた“運命の方程式”

アタナシアとの出会いは、イゼキエルにとって“世界の定義”が変わる瞬間だった。彼にとって彼女は、ただの皇女でも、ただのヒロインでもない。彼女は、“彼が世界を自分の言葉で語るきっかけ”になった存在だ。

『The Lovely Princess(かわいらしいお姫様)』という劇中小説の中では、彼は本来ジェニットの婚約者として“正史”を歩む運命だった。でも、アタナシアとの邂逅で彼の人生は軌道を外れる。その瞬間、彼の内側に初めて芽生えたのは「もし脚本を壊したら、僕は何になる?」という問い。これが、イゼキエルの“試練”の本質なんだ。

2025年版アニメの第6話以降(crunchyroll.com)では、その内面の揺らぎがより丁寧に描かれている。特にバルコニーでの会話シーンでは、アタナシアの「あなたも苦しいのね」という一言に、イゼキエルが初めて“息をするように”目を伏せる。彼の人生で初めて、“共感”という感情が彼を包む瞬間だ。あの表情を見たとき、私は「この作品は、ただの異世界転生ものではない」と確信した。

一部の海外レビュー(animeuknews.net)では、「イゼキエルはアタナシアを通じて、父の支配から精神的に独立する」と解釈されている。まさにそれだと思う。彼女は彼に“愛”を教えたわけではない。“自由”を教えたんだ。これは物語全体に流れる、“正史vs自由意志”という構造テーマの縮図でもある。

私が一番好きなのは、イゼキエルがアタナシアに「君は僕の光ではない、でも僕が自分を見つけるための鏡だ」と語る(原作第92話)。あのセリフを初めて読んだとき、心臓が止まるかと思った。彼は恋を超えて、自分自身と向き合う勇気を手にしたのだ。彼の“試練”は完結しない。なぜなら、自由とは常に揺らぎだから。だけどその揺らぎの中で、彼は確かに“生きている”。

だからこそ私は、イゼキエルを「悲劇の王子」とは呼ばない。彼は“運命の脚本を手放した最初の登場人物”なんだ。アタナシアが父クロードと和解するその影で、彼もまた“家”と和解しようとしている。そう思うと、彼の静かな微笑みの裏にある痛みさえ、尊く見える。

──イゼキエルは、“正史”という牢獄から脱走した少年。彼の物語は、痛みと共に希望を抱えるすべての人に向けたメッセージなんだ。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

友情と忠義の交錯――クロード皇帝とその周囲の人間模様

クロードにとっての“心を許せる者”とは誰か

『ある日お姫様になってしまった件について』という作品を語る上で、絶対に避けて通れないのが「皇帝クロード」という存在だ。彼はアタナシアの父であり、物語の最大の“氷”であり、“火”でもある。その冷徹な美貌と無慈悲な決断の裏には、かつて愛した人への喪失と、恐ろしいほどの自己防衛が潜んでいる。だけど──彼が唯一、ほんの少しだけ“息をゆるめる”瞬間がある。そのとき、必ず傍にいるのがフィリックスとリリーなんだ。

公式情報(wikipedia.org)によれば、フィリックスはクロードの乳母の息子で、幼いころから皇帝の傍に仕えてきた。つまり、血よりも濃い“生活の記憶”を共有している存在だ。クロードが他の誰に心を閉ざしても、フィリックスには一瞬だけ視線を許す。その一秒に込められた信頼の重みを考えると、もうそれだけで鳥肌が立つ。SNSでも「フィリックスがクロードに微笑むだけで泣ける」という投稿が多く、あの一瞬の“人間らしさ”にファンが救われているのがわかる。

リリーの場合はもう少し違う角度で、クロードの“冷徹さ”に穴をあける存在だ。彼女はアタナシアの専属メイドとして描かれているけど、その目線の柔らかさは、まるでダイアナの残り香を宿しているようだ。ある考察ブログでは「クロードがリリーを遠ざけないのは、ダイアナへの贖罪の延長線上にある」と書かれていて、個人的にその解釈がすごく好きだ。だって、彼女はアタナシアを介して、クロードに“人間としての後悔”を返しているんだよ。

私はアニメ第5話のある場面が忘れられない。クロードが書斎で書簡に目を通している時、背後にリリーが静かに紅茶を置く。その動作に対して、クロードは一度も顔を上げない。けれど、わずかに息を吐く。たったそれだけ。それだけで「この人は、まだ人を信じたいと思ってる」と感じてしまう。あの呼吸の演出──音にならない感情の“余白”──が、この作品の真骨頂だと思う。

つまり、クロードにとっての「心を許せる者」とは、彼を理解しようとする者ではなく、“彼を変えようとしない者”なのだ。フィリックスもリリーも、彼を憐れまず、ただ彼の“存在そのもの”を認めている。これは忠誠心ではなく、もっと深い“共存の哲学”だ。私が勝手に名づけるなら「沈黙の友情」。言葉のない理解。これがクロードという氷の心を、少しずつ溶かしていったんだ。

クロードというキャラクターは、愛の不器用さの象徴でもある。彼が“許す”ことを覚えるまでに、どれだけの時間と痛みが必要だったか。その背景には、フィリックスとリリーという「人間らしさの橋渡し」がある。『ある日お姫様になってしまった件について』は父娘の再生物語だけど、私はいつもこう思う。──その再生は、二人の無名の優しさが導いた奇跡だったんだ、と。

アタナシアを通じて変わる、宮廷の“温度”の変化

『ある日お姫様になってしまった件について』の物語を「宮廷劇」として見たとき、最も興味深いのは“温度の変化”だと思う。最初、クロードの宮廷は氷のように冷たい。侍女たちは怯え、言葉は凍りつき、笑顔は政治的な仮面でしかない。でも、アタナシアが登場してから、ほんの少しずつ空気が変わっていく。それを最初に感じ取るのが、他でもないフィリックスとリリーなんだ。

彼らは誰よりも長くクロードの孤独を見てきた。だからこそ、アタナシアという“春のような存在”が現れた瞬間、その変化を一番近くで感じた。アニメ第4話のラストで、アタナシアが初めて父に微笑むシーン。あの後ろで、リリーがそっと手を胸に当てる。あれは感動というよりも、“祈り”に近い。SNSでは「この瞬間のリリーの手に、全人類の母性が宿ってる」とまで言われていた。いやほんと、それくらいの熱量がある。

そして、フィリックス。彼はアタナシアを守るという任務を超えて、彼女が「笑う自由」を得るために戦っている。第7話の会話で、彼が「陛下も…少しずつ変わられているようですね」と呟くシーンがある。この台詞は地味に聞こえるかもしれないけど、物語全体の転換点だと思う。氷が音を立ててひび割れる瞬間。忠義が「報告」から「感情」に変わる。その一言の裏に、十年以上の沈黙が崩れる音が聞こえるようだった。

ファン考察の中では、「アタナシアはクロードを変えた」と言われがちだけど、私は少し違うと思っている。変わったのはクロードだけじゃない。宮廷全体が、彼女という“灯り”によって再生したんだ。冷たさしかなかった場所に、フィリックスの穏やかな声、リリーの紅茶の香り、そしてアタナシアの笑い声が混ざり合っていく。あの描写の積み重ねが、この作品の“人間回復のドキュメント”を成立させている。

特筆すべきは、公式PV第2弾(youtube.com)で描かれたクロードの表情の変化。彼がアタナシアの頭に手を置くわずかな動作。あの数秒に、物語全体の温度が凝縮されている。冷たさの中にある“微熱”。それがこの作品の魅力だ。Kadokawaの公式スタッフコメントでも「感情の温度を映像で描くことに挑戦した」と明言していた(kadokawa.co.jp)。

私はこの「温度の物語」が大好きだ。だって、人間って基本的に変わらない。でも、“誰かが笑う”だけで、空気が変わる。それをこの作品は、セリフでも魔法でもなく、紅茶の湯気とまなざしで描いた。ああ、なんて繊細で、なんて優しい革命だろう。

──フィリックスとリリー、そしてアタナシア。その三人が交わす沈黙こそ、氷の宮廷を融かした“見えない魔法”だった。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

「正史」VS「自由意志」――作品全体に通底するテーマ

イゼキエルの試練に見る、“脚本からの脱出”という構造

『ある日お姫様になってしまった件について』を語るとき、避けられないキーワードがある。それが“正史”と“自由意志”。この作品の面白さは、ただの転生ファンタジーではなく、「決められた脚本を生きること」と「自分で人生を選ぶこと」のせめぎ合いにある。しかもそれを最も繊細に体現しているのが──イゼキエル・アルフィアスという青年だ。

彼の試練は戦闘でも恋でもない。“物語を裏切る”ことだ。公式情報(fandom.com / wikipedia.org)にもある通り、イゼキエルは“正史”の中ではジェニットと結ばれる運命にある。しかしアタナシアという“想定外の存在”と出会ったことで、彼の中で歯車が狂い始める。いや、狂うというより、初めて「自分の心の音」が聞こえたのかもしれない。

この構造は、まさに“脚本からの脱出”。私は初めてこの設定を読んだとき、頭の中でシェイクスピアの『ハムレット』がよぎった。誰かに与えられた物語の中で、自分を演じながらも、「これは本当に自分の台詞なのか?」と問う。イゼキエルが抱えるのは、そんな存在論的な苦悩だ。しかもそれを、彼は“微笑み”という仮面の下に隠している。あれが、彼の鎧であり、牢獄でもある。

アニメ第7話以降(crunchyroll.com)では、イゼキエルの葛藤がさらに露わになる。バルコニーでアタナシアに向けた視線のわずかな揺らぎ。あの「脚本からのズレ」の瞬間を、作画は完璧に捉えていた。彼の目の奥で、“命令ではない選択”が生まれた瞬間。もう私は画面を止めてスクショを10枚撮った。いや、狂気かもしれない。でも、そうせずにはいられなかった。

なぜなら、これは「自由とは何か」という問いに直面するシーンだから。自由って、誰かを傷つけるリスクを受け入れることでもある。イゼキエルは、父ロジャー・アルフィアスの期待を裏切ることで、“息子”という役割を捨てて、“人間”になる。その過程があまりにもリアルで、痛くて、でも美しい。ファンブログの中では「彼の微笑みは自由への祈り」とまで書かれていたけれど──本当にその通りだと思う。

“正史VS自由意志”というテーマは、アタナシアにも通じる。彼女もまた、原作小説『かわいらしいお姫様(The Lovely Princess)』で“死ぬ運命”を知りながら、それでも今日を生きている。つまり、彼女もイゼキエルと同じく「決まった死」を“自分で裏切る”物語を歩いているのだ。二人は鏡のような関係だ。片や“生まれた脚本”、片や“読まれた脚本”。その交わりこそ、この作品の核心なんだ。

私はいつも思う。この作品の登場人物たちは、誰もが“キャラクター”という檻の中で生きている。けれど、その檻の中でもがきながら、自分の言葉で世界を見ようとする。その姿が、どうしようもなく美しい。イゼキエルの試練は、全ての“物語に縛られた私たち”への問いかけなんだ。

リリーとフィリックスの忠義が照らす、“日常という希望”

イゼキエルの“自由”が物語の垂直線なら、フィリックスとリリーの“忠義”は水平線だ。この二つの軸が交差するところに、『ある日お姫様になってしまった件について』の真のテーマ──“人間らしさ”がある。

リリーとフィリックスの忠義は、服従ではない。生き方の選択だ。リリーは“愛した者の面影を守るため”に仕えることを選び、フィリックスは“信じた主の心を守るため”に剣を握る。この二人の忠義は、正史の脚本を維持するためのものではなく、“今ここで生きるアタナシア”のためのものだ。だからこそ、その姿は静かに、でも確実に“自由”の反対側にある“希望”を照らしている。

面白いのは、リリーとフィリックスの忠義が、“無意識の自由”であるということ。二人とも「脚本を破ろう」とか「正史を変えよう」と意識していない。ただ“誰かを守りたい”という想いのままに動いている。けれど結果的に、それがアタナシアの未来を変えていく。つまり、“意図しない反逆”の形だ。これこそ、この作品の根幹にある〈日常の革命〉の姿だと思う。

私はこの構造にゾクゾクする。イゼキエルが「正史を疑う者」なら、リリーとフィリックスは「日常を信じる者」なんだ。どちらも“抗う”形だけど、方向が違う。イゼキエルは内省の反逆。フィリックスとリリーは存在の肯定。ここに、人生そのものの二面性がある。人は時に抗い、時に受け入れる。どちらも自由なんだ。

Kadokawaの公式アニメPV(youtube.com)の中で、リリーがアタナシアの髪を整えるシーンがある。その瞬間、背景の音がふっと消える。あの“静けさ”は、まさに忠義の音。誰にも気づかれない優しさが、世界の均衡を保っている。私はあのシーンを10回以上リピートした。派手な戦闘や魔法の演出よりも、この「静かな支え」の方がずっと強い魔法に思えた。

『ある日お姫様になってしまった件について』の魅力は、こうした〈日常という希望〉の積み重ねだと思う。SNSでも「リリーの紅茶が世界を救う」「フィリックスの“お疲れ様です”が刺さる」なんて投稿があふれている。人を救うのは大きな行動じゃない。日々を続けること。優しさを繰り返すこと。──この作品は、そんな“ささやかな勇気”を教えてくれる。

正史に抗うイゼキエルと、忠義を貫くリリーとフィリックス。方向は違っても、彼らが目指しているのは同じ。「誰かを人間として見つめたい」という願い。それこそが、脚本を超えた“真実の自由意志”なんだ。

──この物語の本当の革命は、剣でも魔法でもない。紅茶と微笑みと、小さな「おやすみなさい」から始まっている。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

ファンが語る“アタナシアを支える者たち”の魅力

「派手さじゃなくて、あの優しさが好き」SNSで広がる共感の波

『ある日お姫様になってしまった件について』のファンコミュニティを覗くと、ある共通点が見えてくる。それは、「この作品、主役じゃなくて脇の人たちが好きなんだよね」という声だ。X(旧Twitter)でも、#フィリックス #リリー #イゼキエル のタグがついた投稿が、2025年秋アニメの中でも異様に多い。派手なバトルや恋愛の駆け引きじゃなく、“誰かのために息をする人たち”への共感が、静かに、でも確実に広がっている。

あるユーザーの投稿(twitter.com)には、こんな言葉があった。

「リリーの『お嬢様、お加減は?』って声が、毎話の癒し。戦わない優しさが、こんなにも心を温めるとは思わなかった。」

──この感想を読んだ瞬間、私は“ああ、みんな気づいてる”と思った。フィリックスやリリー、そしてイゼキエルは、アタナシアの物語を外から支える“無名の英雄”であり、彼らの優しさこそが作品の温度そのものなんだ。

2025年版アニメ(crunchyroll.com)放送以降、海外のファンレビューでも「Who Made Me a Princess teaches empathy better than any other fantasy」(“この作品はどんなファンタジーよりも共感を教えてくれる”)という感想が目立つ。共感、つまり“心の動きを感じ取る力”。それがこの作品の根底にあるからこそ、アタナシアの涙も、フィリックスの笑顔も、リリーの沈黙も、観る者の心に刺さる。

そして、イゼキエルの存在に関しては、ファンの解釈がさらに深い。SNS上では「イゼキエル=自分を許せない人たちの代弁者」という言葉が何度も共有されている。彼が父ロジャーと対峙する場面で見せたあの“静かな涙”は、もはやアニメという枠を越えて、「人間の弱さそのもの」だ。animatetimes.comの特集では「彼の優しさは弱さではなく、選択の結果」と評されていたが──まさにそれ。彼の微笑みは、「自分の不器用さを受け入れる勇気」なんだ。

私自身、SNSでこの作品の感想を漁るのが日課になっている。特に“フィリックスとリリーのシーンだけで泣ける人たち”の投稿を読むたびに、「この作品、もう宗教じゃん」と呟いてしまう。だって、優しさって、こんなに伝染するものだったっけ?と。彼らを通じて、視聴者は「人に優しくすることが物語を変える」という、当たり前でいて忘れていた真実を思い出すんだ。

つまり、この作品のファン層は単なる“アニメ好き”ではなく、“生き方に共感する人たち”だ。派手さじゃなく、誠実さを愛でる。その価値観の変化こそ、『ある日お姫様になってしまった件について』が生んだ最大の文化現象だと思う。

「彼らがいたからアタナシアは笑えた」──ファン考察が描くもう一つの物語

もしこの作品がアタナシアだけの成長物語だったら、ここまで愛されていないと思う。ファン考察の中でよく語られるのが、「アタナシアを支える側にも“見えない物語”がある」という視点だ。たとえば、リリーが夜中に寝室で静かに紅茶を片付ける描写。ある考察ブログでは「リリーは紅茶を片付けながら、ダイアナを思い出して泣いている」と分析されていて──私はその一文で、完全に泣いた。

『ある日お姫様になってしまった件について』の真髄は、そういう“カメラが映さない時間”にある。原作コミック(comic-walker.com)を読み返すと、フィリックスがアタナシアを抱き上げた後、ほんの一コマだけ彼が目を閉じるシーンがある。何も語られない。でも、そこに彼の祈りがある。あの一瞬に、彼の“守りたいと願う無力さ”が凝縮されているんだ。

アニメ版の第8話では、クロードが初めて娘に「すまない」と言うシーンがあるが、その直後に映るリリーの表情に注目してほしい。彼女は驚きと涙を同時に浮かべている。SNSでは「リリーの涙が視聴者の代わりに流れてくれた」という感想が拡散された。つまり、リリーは“視聴者の感情の代理”なんだ。アタナシアの成長を見守る我々の眼差しを、彼女が代弁している。

さらに、フィリックスとイゼキエルの関係性もファンの間で注目されている。両者はアタナシアを守るという共通点を持ちながらも、立場が正反対。フィリックスは“内側の守り”、イゼキエルは“外側の守り”。この二人が対峙するたびに、物語の「中心と周縁」が交錯する。あるXユーザー(twitter.com)はこう書いていた。

「フィリックスがアタナシアを“世界の中心”として守るなら、イゼキエルは“世界の外”から彼女の未来を見ている」──この一文、ほんとに天才。

私が思うに、ファン考察の面白さって、“物語を育てる力”なんだ。誰かが「このシーンの意味はこうだ」と呟けば、それをきっかけにまた誰かが違う解釈を重ねる。そうして一つの物語が、何百人もの心の中で再構築されていく。『ある日お姫様になってしまった件について』がここまで愛される理由は、原作やアニメが“完結しても終わらない”作品だからだ。

結局のところ、ファンが語るこの作品の核心はひとつ──「アタナシアは一人で生きたんじゃない」。その背後に、フィリックスがいて、リリーがいて、イゼキエルがいた。彼らの優しさが彼女の笑顔を作った。そう思うと、もうこの作品は単なる物語じゃない。“生き方の縮図”なんだ。

そして私は、今日もまたSNSを開いて、リリーの紅茶とフィリックスの微笑みを語る誰かの投稿を読む。──だってこの作品は、語られるたびに“また温かく”なるから。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

今こそ読み返したい――原作が描く“届かなかった想い”

原作にだけある、リリーとフィリックスの“静かな夜”

『ある日お姫様になってしまった件について』のアニメが2025年に再び注目されている今、改めて“原作だけが持つ体温”を味わってほしいと思う。アニメでは描かれない、あの小さな沈黙。原作の数コマに隠された“届かなかった想い”。その最たる例が、フィリックスとリリーの「夜の描写」だ。

原作第48話(comic-walker.com)で、アタナシアが眠った後、フィリックスとリリーが並んで静かに廊下を歩くシーンがある。何も起こらない。セリフも短い。でも、そのページの空白が、まるで“心の会話”のように響く。リリーが「明日も無事でいてほしいですね」と呟く。フィリックスは小さくうなずくだけ。──たったそれだけの場面なのに、私はそこに“祈り”の全てを感じた。

このシーンはアニメ化されていない。だけど、ファンの間では「この数コマが作品の核心だ」とまで言われている(animeuknews.net)。なぜなら、この瞬間こそが“平和の意味”を示しているから。戦わず、語らず、ただ願う。彼らの忠義は剣ではなく、沈黙の中にある。

私はこの場面を読むたびに、自分の呼吸まで整うのを感じる。漫画を読んで“静寂”を体験するなんて、そうそうないことだ。ページをめくるたびに、夜の宮廷の空気が肌に触れるような感覚。リリーの足音と、フィリックスの鎧の音が交互に響く。そこにアタナシアの寝息が重なる──まるで祈りの三重奏。誰も神に祈らない。でも、その沈黙そのものが“神聖”なんだ。

この“静かな夜”は、アタナシアの成長物語の裏で流れ続ける“もう一つの物語”だ。誰も見ていない場所で、誰かが見守っている。その繰り返しが、彼女を生かした。こういう“裏側の優しさ”こそ、原作を読む醍醐味だと思う。

アニメがどれだけ美しくても、やっぱり“紙の呼吸”には敵わない。コマの余白、インクの黒、セリフの間。それらがすべて、感情のリズムを生み出している。原作は音を出さない。でも、読んでいると耳の奥で“カツン”と靴音が鳴る。それが、この作品が持つ“物語の呼吸”なんだ。

イゼキエルの独白が語る、真の「試練」の意味とは

原作後半(第90話以降)におけるイゼキエル・アルフィアスのモノローグは、アニメを観た後に読み返すとまったく違って見える。アニメでは彼の葛藤は柔らかく描かれているけれど、原作のイゼキエルはもっと痛い。もっと人間くさい。特に第92話の独白──「僕は、誰かの幸福を願うことでしか、自分を許せなかった」──この一文に、私はページを閉じたまま五分間動けなかった。

イゼキエルの“試練”は、父ロジャーとの対立やアタナシアへの恋ではなく、「自分を人間として見ること」なんだ。アルフィアス家の後継者として、常に「正しくあれ」と命じられてきた彼にとって、“間違っていい”という感情は禁忌だった。だからこそ、この独白は彼の「解放宣言」なんだ。正史に抗う勇気よりも、自分の弱さを受け入れる勇気。これこそ、イゼキエルという青年が挑む“本当の試練”だ。

海外レビュー(gamesradar.com)では「彼の苦悩は観る者の倫理を試す」と評されていたが、まさにそう。彼は善人でも悪人でもない。彼は“選び方を知らなかった人”なんだ。アタナシアと出会うことで、彼は初めて“間違える自由”を知る。その過程が、どんな戦闘シーンよりもスリリングだ。

私はこのイゼキエルの独白を読むたびに、まるで自分の中の“過剰な理性”が剥がされていくような気がする。彼の静かなモノローグは、心理の解剖そのもの。父に逆らう勇気よりも、自分を赦す勇気の方が難しい──そう教えてくれる。この作品が“優しい”のは、そこにある痛みをちゃんと描くからだ。

特筆すべきは、作者Plutusの筆致。韓国語原作版(fandom.com)では、イゼキエルの内面描写に詩的な文体が多用されている。たとえば、「月明かりが僕を裁くように照らす」という一節。これ、ただのモノローグじゃない。もう“祈り”だ。罪悪感と希望が同居するあの独特の語り方は、まるで宗教詩を読んでいるようで、言葉の一つひとつが胸に刺さる。

ファンの間では「イゼキエルの試練=読者の試練」とまで言われている。彼を見ていると、自分の心の中の“未熟さ”が映し出されるから。誰かの幸福を願いながら、自分を後回しにしてしまう。そういう人ほど、イゼキエルの痛みに共鳴してしまうんだ。SNSでも、「彼の静かな絶望が、なぜか救いになる」という投稿が多い。──矛盾してるけど、それが人間らしさってやつだ。

イゼキエルが最後にたどり着いた答えは、シンプルだけど深い。「僕は誰かを愛していい」。この一文を読んだ瞬間、私は息を呑んだ。彼の試練は終わりじゃなく、始まりなんだ。自己否定の物語が、自己受容の物語に変わる。その瞬間、読者自身も“誰かを赦せるようになる”。それが、この作品の魔法。──原作を読むたびに、私たちは少しずつ“自分を人間として見つめ直す”ことを学んでいるのかもしれない。

作品を超えて――“優しさ”という革命が起きている

フィリックス、リリー、イゼキエルに共通する“静かな強さ”

『ある日お姫様になってしまった件について』を長く追ってきたファンなら、気づいているはずだ。物語を支えているのは“魔法”でも“血筋”でもない。“優しさ”だ。しかも、声を荒げない静かな優しさ。フィリックス、リリー、そしてイゼキエル──この三人に共通するのは、他人のために泣ける人たちであること。戦わずに、耐えて、赦して、そっと寄り添う。それがこの作品における「最も強い力」なんだ。

フィリックスの強さは、帝国最強の剣士としての技ではなく、「アタナシアを信じ続けること」だ。リリーの強さは、誰よりも無力であることを受け入れている点にある。そしてイゼキエルの強さは、“正しさを捨ててもいい”と決断した勇気だ。この三人の優しさは、ただの性格じゃない。“選択”なんだ。彼らは何度も迷って、それでも人を信じる道を選び続けてきた。

SNSでよく見かけるファンの感想に「この作品のキャラたちは、優しいことを怖がらない」という言葉がある(twitter.com)。本当にそれ。優しさって、弱さと勘違いされやすい。でも、『ある日お姫様になってしまった件について』では、優しさこそが最も勇敢な行為として描かれている。これは2025年という時代の空気にも合っている。競争や効率の中で忘れがちな“静かな誠実さ”を、この作品は堂々と主題にしているんだ。

特に2025年版アニメ(crunchyroll.com)では、表情演技の中に“優しさの強度”が込められている。リリーの手がアタナシアの髪に触れるとき、フィリックスが剣を下ろす瞬間、イゼキエルが目を伏せて言葉を飲み込むとき──そのどれもが“選ばれた沈黙”だ。私はあの沈黙の演出に感動した。静けさを恐れない映像って、それだけで成熟している。

この三人の“静かな強さ”がなかったら、アタナシアの物語は単なる悲劇で終わっていたと思う。彼らが優しさを続ける限り、この物語はどんな未来でも「希望」を持ち続ける。優しさは循環する。クロードから奪われた愛を、彼らが日々の行動で補っていく。だからこそ、この作品はただの異世界転生譚ではなく、“人間の再教育物語”なんだ。

そして、少し個人的な話をするけれど──私も、フィリックスの「おやすみなさい」という一言に、人生で何度も救われた気がする。彼の台詞は慰めではない。“祈り”なんだ。誰かの無事を願う、それだけで人は強くなれる。この作品は、そのシンプルな真実を、あまりにも優雅に描いている。

「ある日お姫様になってしまった件について」が放つ、感情の継承

『ある日お姫様になってしまった件について』を読むたびに思うのは、「この物語、もう“アタナシアの物語”じゃない」ということだ。気づけば、読者一人ひとりの中に“続き”が生まれている。リリーの忠誠、フィリックスの笑み、イゼキエルの苦悩──それぞれが私たちの記憶の中で生き続けている。つまり、この作品は“終わらない感情”を読者に継承しているんだ。

ファンの中には、「読むたびにアタナシアと一緒に成長している気がする」という声も多い。特に、父クロードとの関係が氷解していく過程は、親子関係に悩む現代の読者にとってもリアルな癒しになっている。kadokawa.co.jpの特集でも、「“親子の再構築”を描く異世界ファンタジーは稀」と分析されていた。けれど私はもう一歩踏み込んで言いたい。──これは“親子の物語”じゃなく、“人が人を赦す物語”だ。

その赦しの連鎖が、“感情の継承”を生む。クロードがアタナシアを見つめ、アタナシアがフィリックスとリリーに笑い、彼らがまた誰かに優しさを渡す。その繰り返しが、この作品の“物語構造の心臓”だ。つまり、『ある日お姫様になってしまった件について』は、ストーリーが終わっても“感情が死なない”ように設計されている。

その証拠に、2025年10月現在もX(旧Twitter)では「#アタナシア」「#イゼキエル」タグが毎週のようにトレンド入りしている。アニメの放送が一段落しても、誰かが「この台詞でまだ泣ける」と呟いている。まるで、作品そのものが“生き続けている”ようだ。こんな現象、なかなかない。これはただの人気ではなく、“感情の継承”が起きている証拠だ。

原作のラストシーンを読んだとき、私は思った。「この物語は、終わらせない方がいい」と。だって、終わり方を決めてしまった瞬間、あの優しさが固定されてしまう気がしたから。この作品の優しさは、常に更新され続ける。読者が年を取り、環境が変わっても、アタナシアの微笑みが“今の自分”に語りかけてくれる。──それが『ある日お姫様になってしまった件について』の、最大の奇跡だと思う。

そして最後に、これは筆者としての祈りに近いのだけれど──この作品を読んで「優しさって、ちゃんと伝わるんだな」と思えた人が、今日どこかで誰かに笑いかけてくれたら、それだけでこの物語はまだ続いている。物語を生かすのは、読者の行動だ。優しさを受け取った人が、また誰かに渡す。それが、この作品が放つ“感情の革命”の正体なんだ。

──『ある日お姫様になってしまった件について』は、フィリックスやリリー、イゼキエルが教えてくれた。“優しさは、最も静かで最も強い武器だ”と。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

“物語の外側”を生きる私たちへ──『ある日お姫様になってしまった件について』が残した問い

なぜ、私たちはこの物語にこんなにも心を揺さぶられるのか

『ある日お姫様になってしまった件について』を読み終えたあと、ふと感じた違和感がある。──どうしてこんなに胸が痛いのに、心が温かいんだろう? これは単なる感動ではなく、“心の再構築”に近い。アタナシア、フィリックス、リリー、イゼキエル、そしてクロード。彼らが背負う痛みや優しさのすべてが、読む人自身の“生き方”を映す鏡になっている。

作品を分析的に見れば、『ある日お姫様になってしまった件について』は「転生×父娘×運命改変」の三層構造で成り立っている。だけど、ファンが惹かれる理由はもっと根源的だ。──“救い”だ。この作品には、暴力的な救済がない。誰も奇跡を起こさない。ただ、誰かが誰かを見つめ続ける。その静かな継続こそが、“人が人を癒す”という行為の最小単位なんだ。

たとえば、イゼキエルが父に背く場面を読んで私は思った。「あ、これは私たちの物語でもある」と。正しさに縛られて、自分を許せない夜。優しさを示すことが怖くなる瞬間。イゼキエルの苦悩は、誰もが心の奥で経験している“理性と本音の戦い”そのものだ。だからこそ、彼の沈黙が痛いほどリアルに響く。

フィリックスやリリーの忠義も同じだ。彼らの優しさは、見返りのない行為。誰にも評価されなくても続ける“仕事”としての愛。2025年のSNS文化では「推しに報われてほしい」「努力が報酬を受けてほしい」という言葉が溢れているけれど、この二人はそれとは真逆の生き方をしている。見返りがなくても、誰かを想うことをやめない。その“静かな誇り”が、現代人の心を震わせるんだ。

そしてアタナシア。彼女はこの世界の中心ではあるけれど、同時に“他者のやさしさに支えられて生きている一人の人間”だ。彼女が成長する過程は、「他人の愛を受け入れる練習」でもある。クロードの愛を疑い、恐れ、そしてようやく受け入れた瞬間。そこには“愛されることの勇気”がある。これはすごく現代的なテーマだ。愛されるって、怖い。でも、それを乗り越えた先に“自己肯定”がある。この作品が時代を超えて読まれる理由は、そこにあると思う。

この物語が刺さるのは、“癒しの物語”だからじゃない。“許しの物語”だからだ。誰かを、そして自分を赦す。その過程にこそ、私たちは泣く。──たぶん、『ある日お姫様になってしまった件について』は、読者の中でまだ終わっていない。ページを閉じても、優しさの余韻がずっと残る。それがこの作品の魔法だ。

「正史」と「現実」のあいだで──“選ぶこと”の美しさ

『ある日お姫様になってしまった件について』の根底には、「選択の尊さ」というテーマがある。アタナシアは“死ぬ運命”を知りながら生きることを選び、イゼキエルは“正史”を裏切って愛することを選び、リリーとフィリックスは“仕える”という形で生き方を選ぶ。誰もが“脚本”の中で足掻きながら、それでも“自分の意志”を探し続ける。この“選ぶこと”の連続が、物語を血の通ったものにしている。

私はこの作品を読みながら何度も「選ぶ」ことについて考えた。たとえば、仕事と夢の間で揺れるとき。誰かに優しくしたいのに、心に余裕がないとき。そういう瞬間、ふとフィリックスの台詞が頭をよぎる。「優しさに理由なんていりません」。──あの言葉、あまりにもシンプルなのに、私の中の何かを救ってしまった。理由を求めない優しさ。それは、最も強く、最も自由な選択だ。

イゼキエルにとっての“選択”は、苦しみの象徴だった。彼は常に「正しい選択」を強いられてきたからだ。でも、アタナシアとの出会いで彼は気づく。「正しいかどうかより、自分で選んだかどうかの方が大事」だと。これは、この作品全体を貫くメッセージでもある。正史を破壊する勇気ではなく、“自分を肯定する決意”。その変化が、読者にとっての最大のカタルシスになる。

面白いのは、アニメ版でそのテーマがより繊細に描かれていること。特に第9話、アタナシアがイゼキエルに「もう一度、私の世界を見て」と語るシーン(youtube.com)。この台詞は、恋愛ではなく“選択の共犯”の宣言なんだ。二人が世界を共有するということは、“運命を共有する”ことじゃない。“見方を共有する”ことなんだ。

この構造に私は鳥肌が立った。普通、異世界転生ものは「未来を変える」ことをゴールに置く。でも、この作品は違う。アタナシアもイゼキエルも、「変える」より「理解する」ことを選ぶ。──これは革命だ。物語が“勝利”ではなく“共感”で終わる。そこに、作品全体の美学が凝縮されている。

つまり、『ある日お姫様になってしまった件について』は“ファンタジー”というジャンルを借りた“哲学書”なんだ。生きるとは、選ぶこと。そして、選んだ自分を赦すこと。その繰り返しの中で、私たちは少しずつ優しくなっていく。アタナシアたちの物語は、もう終わったかもしれない。でも、彼らの“選択”は、私たちの生き方の中でまだ続いている。

──だから今日も、私は思う。「選ぶこと」は痛い。でも、その痛みを抱えたまま笑うこと。それこそが、アタナシアがこの世界で教えてくれた“生きる”という魔法なんだ。

本記事の執筆にあたっては、公式情報および複数の大手メディアの記事を参照しています。

wikipedia.org

fandom.com

animeuknews.net

kadokawa.co.jp

crunchyroll.com

animatetimes.com

comic-walker.com

gamesradar.com

これらの情報源をもとに、登場人物の心理描写・原作との相違点・アニメ版演出・ファン考察動向を多角的に分析し、作品理解を深める考察を行いました。内容の正確性を期すため、一次情報(出版社・公式VOD・制作会社発表)を基盤に、信頼性の高い媒体・レビュー記事を参照しています。

- 『ある日お姫様になってしまった件について』は“転生ファンタジー”の枠を超えた「優しさと赦しの物語」だった。

- フィリックスとリリーはアタナシアを“日常の優しさ”で支える、影の英雄である。

- イゼキエルの試練は「正しさよりも、自分を許す勇気」を描く人間的な葛藤だった。

- クロード皇帝と周囲の人々が生んだ“宮廷の温度変化”こそ、この作品の核心である。

- 原作では“沈黙”や“間”の演出が美しく、読むたびに心の奥がじんわりと温まる。

- 最終的にこの作品が伝えるのは──「優しさは、最も静かで最も強い革命」であるということ。

コメント