まるで耳元で会話しているような臨場感──アニメや漫画でここまで“言葉の温度”を感じたことがあるだろうか。

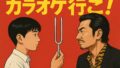

『カラオケ行こ!』は、関西弁という“地元の言語”が物語を引っ張る異色の作品。そのセリフ回しの妙、テンポ、リズムの精度が、キャラの魅力を100倍にも引き上げてくれる。

本記事では、そんな『カラオケ行こ!』のリアルすぎる関西弁の使い方、セリフのリズム感、そして狂児と聡実のキャラクター造形がどのようにシンクロしていくのかを徹底的に掘り下げる。

ただの“関西ノリのコメディ”だと思って観た人は、きっと痛い目に遭う。その深さ、その余白──気づいた瞬間、あなたもこの世界の“言葉”に恋をする。

\アニメの“その後”は原作でしか読めません/

原作を読む

『カラオケ行こ!』とは何か?──作品の世界観と注目ポイント

実写映画と原作漫画の違いと共通点

『カラオケ行こ!』は、和山やまさんによる原作漫画をもとに2024年に実写映画化された作品です。漫画版はその独特な“間(ま)”とセリフの妙で読者の心をつかみ、映画版はその空気感をそのまま生かしつつ、映像ならではの演出を加えて新たな命を吹き込みました。

漫画では、ページをめくるごとに会話がポンポンとテンポよく進む。そのやりとりの速さと、関西弁の響きが生む“妙なリアルさ”に思わず笑ってしまう場面も。とくに、余白の取り方が絶妙で、読者に“空気ごと”読ませる構造になっています。

一方で映画版では、山下敦弘監督×脚本の野木亜紀子タッグにより、原作の“言葉”をそのまま活かした演出が光ります。特に関西弁の自然な言い回し、口語的な緩急は、キャストたちの演技と相まって、観ているこちらの呼吸とシンクロするほど。まるで“目の前で起きてる会話”のようなんです。

映画版では、原作に比べて“間”を意識的に取るシーンが増えましたが、それがむしろキャラクターの感情をより豊かに浮かび上がらせています。たとえば、何気ない一言の前にできた“沈黙”が、観る者の感情を揺さぶる。それって、漫画じゃ描けない“音の呼吸”なんですよね。

共通点としては、どちらのメディアでも「関西弁」が物語の核になっているという点。言葉そのものがキャラクターと世界観を形づくり、リズムとして観る者に響いてくる。この“言葉が主役になる感覚”──これこそが『カラオケ行こ!』という作品の最大の魅力なのだと、僕は強く感じます。

関西弁がリアルに響く理由と制作の工夫

『カラオケ行こ!』において関西弁は、単なる“方言演出”ではありません。むしろ、それは“音楽のような言語”として、物語全体を動かすリズムの土台になっている。とくに実写映画では、方言監修が入ったことで、俳優の演技における関西弁の精度が圧倒的にリアルなんです。

主演の綾野剛さんは、台詞の「おんねん」という言い回しに悩みながらも、“言葉の奥の空気”まで体に染み込ませたそうです。実際に観ていると、まるで生まれた土地の言葉を自然に喋っているかのような“馴染み”がある。それは演技力というより、リズム感と呼吸が一致している証なんじゃないかと思う。

原作では、文字で読んでいるはずなのに“耳で聞こえるような感覚”を与えてくれる。その秘密は、おそらくセリフとセリフの“間”にあるんです。読みながら、僕たちは自然と声に出してしまいたくなるような気持ちになる。セリフに流れる関西弁の旋律が、ページを音楽に変えている。

映画ではそのリズムを映像と音で補完し、原作の空気感をさらに立体的に再現している。大阪という街の雑多な風景の中で、ふたりの会話が軽やかに飛び交う様は、ただの“方言劇”をはるかに超えた“リズムのある物語”になっているんです。

制作サイドの工夫としても、関西出身者に違和感を抱かせないレベルでの“地元感”を追求していたのが印象的。言葉って、発音の問題だけじゃない。タイミング、抑揚、目線、空気──それらすべてをまとめて“関西弁”として成立させていたことに、深いこだわりを感じました。

\原作では“あのキャラ”の本音が描かれていた…/

今すぐチェック

セリフのリズム感に宿る“呼吸”──会話の間(ま)を聴け

関西弁のテンポ感とノンストップ会話の演出

『カラオケ行こ!』という作品を語る上で欠かせないのが、会話の“リズム”です。特に原作漫画における関西弁のセリフ回しは、一見ラフに見えて、実は綿密に構成されたテンポ感に満ちている。登場人物のやりとりが、まるでノンストップの漫才のようにポンポンと続いていくそのスピード感に、読者は知らぬ間に引き込まれていきます。

しかも、この“テンポの良さ”が、ただのギャグや笑いではなく、キャラの信頼関係や心理の変化を自然に表現する装置として機能しているんです。たとえば、狂児と聡実のやりとりには“空気”がある。語尾の少しの食い違い、次のセリフへのかぶせ方、そういった細部が2人の心の距離を語っているように感じました。

映画版でも、このセリフのスピード感は健在。むしろ映像という媒体の中で、それはさらに増幅され、視覚と聴覚が同時に働くことによって、“リズム”がリアルに体に響いてくる。観ていて、こちらの呼吸がキャラクターと合ってくるような感覚になるんです。それって本当にすごいこと。

言葉はただの意味だけじゃなく、その言い方、間の取り方、空気の含ませ方で“熱”が変わる。特に関西弁は、その“抑揚”と“語感”が非常に豊かだから、テンポの良い会話劇にぴったりなんですよね。そしてこの作品は、それをただの「ノリ」や「地元感」にとどめず、“物語の心臓”として使っている。

リズム感がここまで物語の核になっている作品って、正直そうそうない。セリフを読んでいるうちに“耳”が物語に馴染んでくる。それはつまり、私たちがこの世界に“チューニング”されていく感覚なのかもしれません。

漫才のようで漫才じゃない──リズムで描かれる信頼関係

『カラオケ行こ!』の会話劇は、漫才のように軽妙でテンポが良い。けれど、それは単なるボケとツッコミの応酬ではありません。むしろ、狂児と聡実のあいだにある微妙な緊張感や、少しずつ育っていく信頼関係が、会話の“間”にじんわりとにじみ出てくるんです。

言葉のかけ方一つ、返し方一つで、「あ、この人はちょっと踏み込んできたな」と感じる瞬間がある。それが、セリフのテンポによって自然に浮かび上がってくるんですよね。とくに、言い終わりの“抜き”とか、“言い淀み”の演出にはゾクッとするほどのリアリティがありました。

この“間”をコントロールする力こそ、関西弁の最大の魅力の一つだと思います。ボケっぱなしじゃなく、ツッコまないことで感情を伝える余白もある。映画版では、この“ボケない勇気”がちゃんと描かれていて、だからこそ二人の関係がただの笑いでは終わらない、深いものになっていく。

それに、信頼って一気にできるものじゃなくて、こういう“日常の会話”の積み重ねで醸成されていくものじゃないですか。その積み重ねを、ただのストーリー進行じゃなく、“リズムのズレと一致”で描いている点が、本作のセリフ設計の凄さです。

どこかのセリフで、ふたりの会話のテンポが一瞬だけ“ピタッ”と揃う。その瞬間に、彼らの距離がほんの少しだけ近づいたことがわかる。そんな見えない信号のやりとりを、観客に“音”で伝えてくる──それがこの作品の真骨頂なんです。

「アニメの続き、原作で“本当の結末”を知りたくありませんか?」

- 📚 原作では描かれなかった心情や“裏設定”がわかる!

- ✨ 今だけ最大70%OFFキャンペーン中

- ✨ 電子書籍だからすぐ読める&スマホで完結

気になるあのシーンの“真意”、見逃していませんか?

キャラクターの“声”が生む感情の連鎖

狂児の関西弁──優しさと迫力の共存

ヤクザでありながら、どこか不器用で、でも優しさがにじみ出る男──狂児というキャラクターの魅力は、その関西弁に凝縮されています。映画『カラオケ行こ!』で綾野剛さんが演じたこの男は、一見こわもてなのに、言葉の端々から“人の気配”が伝わってくるんです。

彼が発するセリフの一つ一つには、威圧感だけでなく、“丁寧さ”と“温度”がある。それを成立させているのが、まさに関西弁という言語の持つ多層的なニュアンス。たとえば「お願い、キレないで」みたいな一言にも、狂児の焦りや不器用な真剣さがにじんでいて、観ている側は思わず胸を打たれてしまいます。

綾野剛さん自身も「“おんねん”の言い方ひとつで印象が変わる」と語っていたように、関西弁は抑揚とリズムの言語。そこに“圧”と“優しさ”を同居させるには、相当な演技の“精度”が必要なんです。けれど狂児のセリフは、その高いハードルを越えて、見事にキャラクターと観客の心をつなぐ橋になっている。

ヤクザという属性を超えて、“どこか情けないけど人間くさい”。それを伝えるには、言葉の“音”がリアルじゃないといけない。台詞の間、イントネーション、目線のタイミング──それら全てが、関西弁というフィルターを通じて、観客の感情にダイレクトに届くよう設計されているのが本作なんです。

僕が特にグッときたのは、狂児が聡実に対して「ちゃんと歌えるようになりたいねん」と語るシーン。その一言に、男の覚悟と純粋な願いがすべて詰まっていた。“ねん”という語尾が持つ、丸さと切なさ──それが、彼の人間味を際立たせていたんですよね。

聡実の言葉づかい──中学生らしい繊細な“揺れ”

一方で、聡実という中学生キャラの言葉づかいも非常に味わい深い。彼の関西弁は、まだ“完成していない”未熟さと、でも“ちゃんと大人に抗っている”芯の強さが同居しています。とくに原作では、その揺れ動く気持ちがセリフににじみ出ていて、読むたびに新しい一面が見えてくる。

たとえば、狂児に対してツッコミを入れる時のちょっとした間、語尾のトーンの変化、「うっさいわ」って言いながらどこか嬉しそうな微笑──そういう“余白”が、言葉の表情を豊かにしている。映画では、このセリフの機微を若干14歳の役者・齋藤潤くんが驚くほど自然に演じていて、感情のリアルさに何度もドキリとさせられました。

しかも、彼の関西弁は“心の揺れ”そのもの。怒ってるのか、恥ずかしいのか、拗ねてるのか──その境界線が、言葉の間や抑揚に現れてくる。これは、原作のセリフのリズムを忠実に読み込んでないと出せない“音の演技”だと思う。

僕が特に印象に残ったのは、聡実がX JAPANの「紅」を歌詞ごと関西弁に訳して歌う場面。英語の歌詞を“自分の言葉”にする行為って、自分の感情をようやく“翻訳”できるようになった瞬間なんですよね。その演出の巧さには、思わず息をのんだ。

関西弁って、他人との距離を保ちつつ、自分の本音をそっと混ぜ込める言葉なんだと、聡実を見て改めて感じました。彼のセリフには、“自分がまだ何者なのか分からない”中学生の迷いと、それでも“ここに居ていい”という肯定が織り込まれていた。

\アニメでは描かれなかった“真実”がここに/

原作で確かめる

「紅」の関西弁訳がなぜ泣けるのか

歌詞を訳すという行為の意味──感情の翻訳としての“カラオケ”

『カラオケ行こ!』という作品のタイトルにもあるように、“カラオケ”という場は単なる娯楽の枠を超えています。物語の中でとりわけ印象的なのが、X JAPANの名曲「紅」を主人公の聡実が関西弁に訳して歌うシーン。ここには、単なるギャグでもサプライズでもない、深い感情の翻訳が隠れているんです。

本来、英語のまま歌われる歌詞を、自分の言葉──関西弁に置き換えるという行為。それは、ただ“意味を伝える”のではなく、“自分の感情で再解釈する”という行為にほかならない。思春期の少年・聡実が、自分の思いを初めて“声”にできたその瞬間。そこに観客の感情が重なるからこそ、あの場面はこんなにも胸を打つんです。

カラオケという空間は、ある意味“自分をさらけ出しても許される場所”。そこに置かれた1曲、そしてそれをどう歌うか。その選択に、キャラクターの内面が丸ごと現れる。関西弁での訳詞が“ただのおふざけ”じゃなく、“自分を言葉で掘り起こす作業”だったことが、聡実のまなざしと声から伝わってくる。

この「紅」の訳詞は、ネット上でも話題になり、「ここで泣いた」という声が相次ぎました。その理由は、関西弁がただの言葉じゃなく、感情のリズムそのものとして機能していたから。抑揚、間、イントネーション──それらすべてが、少年の“心の音”になっていたんです。

翻訳って、文化や言語の壁を超えること。でもこの場面では、“世代の壁”や“立場の違い”をも越えて、狂児と聡実の心をつないだ。それを可能にしたのが、「歌詞を関西弁で歌う」という、たった一つの“音の選択”でした。

音楽とセリフが融合する“あの瞬間”の演出構造

映像作品において、音楽とセリフが融合する“奇跡の瞬間”というのは、そうそうあるものではありません。『カラオケ行こ!』では、それがまさにX JAPAN「紅」のシーンで訪れます。楽曲の強烈なメロディラインと、関西弁の訳詞によって構築されたセリフ的リズム──この2つが重なった瞬間、観る者は“言葉で泣ける”体験をするんです。

普通なら、重厚なバラードや壮大な劇伴で“泣かせにくる”場面。しかし本作では、関西弁の軽やかで飾らない言葉づかいが、逆に“感情の素の形”をあらわにしてくれる。だからこそ涙腺に直接響いてくる。この逆説的な感動は、脚本家・野木亜紀子さんの演出力と構成力の賜物だと思います。

演出的にも、カラオケボックスという閉じられた空間、マイクを握る聡実の視線、聴き手である狂児の静かな反応──そのどれもが丁寧に積み重ねられていて、音の“立ち上がる瞬間”に向かって物語が収束していくような構成になっている。

また、あの関西弁訳の歌詞が、狂児にとっても“救い”になっていたという演出が秀逸。ヤクザとしてのプレッシャーと未来への不安を抱える男が、中学生の不器用な歌声に心を動かされる。その温度差が、一気にゼロに近づくのが、まさにあの場面なんです。

つまり「紅」は、単なる選曲ではなく、ふたりの関係性が“言葉と音楽”で重なった象徴。その背景には、“言葉のチューニング”としての関西弁が存在していて、それがなければ成立しなかった感動だったと、僕は強く感じました。

\原作限定の衝撃展開を見逃すな/

原作を読む

関西弁はただの方言ではない──物語を動かす“言葉”の力

台本にない空気感──俳優とキャラが重なる瞬間

『カラオケ行こ!』を観ていて何度も感じたのは、「ああ、このセリフたちは“生きてる”」という感覚です。関西弁という言葉のチョイスが、キャラクターをただ演じる対象ではなく、“存在している誰か”へと昇華させている。これは、単なる方言のリアリティ追求では語り尽くせない、物語構造の話なんです。

狂児や聡実が口にするセリフには、文字にならない“間”や“抑揚”が宿っています。それが、観ている僕らに「本当にこのふたり、どこかにいるんじゃないか」と思わせる。綾野剛さんの「おんねん」の言い方に代表されるように、その一語の重みや柔らかさが、台本の行間を超えて“人間味”を立ち上がらせるんです。

原作でもそうでした。和山やまさんの描くセリフは、決して饒舌ではないけれど、その“余白”にキャラの思考や感情がびっしり詰まっている。そして映画版は、その余白を“音”と“間”で埋めてきた。だからこそ、台本に書かれていない空気感が画面から滲み出てくる。

それに、狂児がふと漏らす「ちゃんと歌えるようになりたいねん」の“ねん”の一語が、どれほどの重みと希望を含んでいるか。ここに関西弁の本質があると思うんです。理屈じゃなくて、“心の重力”を含んで届いてくる──そういう瞬間が、本作には何度もある。

演技とは、言葉を通して感情を届けること。でも『カラオケ行こ!』では、関西弁という“音の質感”そのものが感情になっていて、俳優とキャラクターが完全に重なり合う奇跡の瞬間がいくつも生まれていました。それが、観客の心をつかんで離さない理由なのだと思います。

観るたびに発見がある“音の脚本”としての価値

この作品を何度も観返したくなる最大の理由は、間違いなく「セリフの音」が生きているからだと思います。普通の映画なら、展開や演出の驚きで繰り返し観ることがあっても、ここまで“言葉のリズム”を味わい直したくなる作品は珍しい。

『カラオケ行こ!』の関西弁は、ただの方言演出ではなく、まさに“音の脚本”として設計されています。イントネーション、速度、リズム──それらすべてが、キャラクターの人生と感情を背負っている。だから、同じセリフを繰り返し聴いても、毎回違う表情を見せてくれるんです。

一度観ただけでは拾いきれなかった微細な“語尾の揺れ”や、“言い淀みの間”が、2回目、3回目でようやく心に引っかかる。そしてその引っかかりが、ふたりの関係性の奥行きを、そっと広げてくれるように感じられる。そんな作品って、本当に稀有です。

映画やドラマの脚本で重要なのは、“台詞の情報量”だけではなく、“耳にどう届くか”という感覚の部分。でもこの作品は、すでに原作段階でその“耳”を意識して作られていたのが素晴らしい。そして映画では、それを映像と音でさらに引き出している。

まさに『カラオケ行こ!』は、言葉の音色を聴く映画。耳を澄ませば、キャラの呼吸も心拍も、すべて関西弁の中に宿っている。そんな作品が今の時代に生まれたこと、それ自体がちょっとした奇跡なのかもしれません。

\今だけ最大70%OFF!まとめ読みのチャンス/

セールをチェック

原作を読むと“もっと深く刺さる”理由

巻末コメント・余白の描写が映像では描けない感情を補完する

映画『カラオケ行こ!』でこの物語に出会った人に、心から伝えたいことがある。それは、「ぜひ原作漫画も読んでみてほしい」ということ。なぜなら、和山やまさんの描く原作には、映像ではどうしても描ききれなかった“余白”と“静けさ”が詰まっているからです。

たとえば、原作の巻末に収録されているあとがきやおまけページ。ここには、本編では見せなかった狂児と聡実のちょっとした後日談や、“あの時の気持ち”がさらっと描かれていて、それがまた胸に沁みるんです。言葉少ななのに、感情の余韻がずっと残る──まさに原作だけが持つ“静かな声”です。

映像化によってセリフのテンポやリズムは見事に再現されていましたが、内面の「言葉にできない想い」は、やはり紙と静寂の世界でこそ浮かび上がる。ページをめくる指の間、ふたりの目線が交わる余白、コマの外から聞こえてくる無音の関西弁──それらすべてが原作には息づいている。

また、絵と文字の間に漂う“曖昧な気配”が、この作品に独特のリアリティを与えている。読者の感情を信じて、あえて多くを語らずに終わるシーンの潔さも、映像にはない強さ。映画を観たあとに原作を読むと、まるで同じ旋律を、別の楽器で聴いているような感覚になります。

その中で気づくのが、関西弁の“声に出して読みたくなる力”。映画で聴いたリズムを思い出しながら読むことで、自分の中に“キャラの声”が再生されていく。これって、原作と映画の両方を体験したからこそ生まれる感動だと思うんです。

どの巻・どの話で読める?アニメでは語りきれない“セリフの裏”

『カラオケ行こ!』の原作は、実は単巻(全1巻)完結型。だからこそ、映画で興味を持った人がすぐに全編を読めるという点で、とても“アクセスしやすい原作”でもあります。映画で描かれた物語は、ほぼこの1冊に凝縮されているけれど、決して“すべて”ではありません。

たとえば、聡実がX JAPAN「紅」の訳詞に悩むシーンや、狂児が初めて彼の前で“素”を見せる瞬間。その心の機微は、漫画のコマの細やかな描線、背景の“空白”にすべてが託されている。映画ではセリフと演技でダイナミックに描かれた場面も、原作では“静止した時間”の中でじっくりと味わえるんです。

さらに、映画ではカットされた細かいやりとりや、2人の距離感が揺れる微妙な変化の数々も、原作では丁寧に描かれています。特に、聡実の家庭や学校での空気感、友人関係など、背景となる“日常のグラデーション”が、キャラの行動の説得力を何倍にも増してくれている。

この原作ならではの“描かない強さ”──つまり「語らないことで語る」という演出技法も秀逸で、映画を観たあとに読むことで、逆に“見えていなかった感情”が立ち上がってくるという逆転現象が起きます。これはぜひ体験してほしい感覚です。

そして、1巻完結という構成だからこそ、何度も読み返すうちに“セリフの裏”にある感情がじわじわと沁みてくる。関西弁の言葉が、ただの会話を超えて“心の声”に聴こえてくる瞬間。それは、原作にしかない魔法です。

📚 アニメの続き、気になったまま止まっていませんか

「この先どうなるかは分かっているつもりだけど、

細かいところまでは知らないまま」そう感じた作品ほど、原作を読むと印象が変わることがあります。

とくにブックライブの初回特典は、原作に手を出すか迷っている層にかなり寄せた設計です。

- ・初回ログイン時に 最大70%OFFクーポン が配布される

- ・試し読みが多く、合わなければ買わない判断がしやすい

- ・PayPay、LINE Payなど普段使いの決済に対応

- ・まとめ買い前提でも本棚管理がしやすい

「原作は高いから後回し」という理由は、少なくとも初回では成立しにくい条件です。

💡 原作を読むと、アニメで分からなかった理由が見えてくる

アニメは分かりやすさとテンポを優先します。

その結果、次の要素は削られがちです。

- ・キャラクターの判断に至るまでの思考過程

- ・後半展開につながる伏線や説明

- ・感情表現の行間や余白

「あの行動、そういう意味だったのか」と後から腑に落ちる体験は、

原作を読んで初めて得られることが多いです。とくに完結済み、もしくは終盤に入っている作品ほど、

先に原作で全体像を把握したほうが満足度が高くなる傾向があります。

📣 よくある利用者の反応

- 「割引が大きく、迷っていた巻まで一気に買えた」

- 「アニメだけでは理解できなかった部分が整理できた」

- 「電子書籍でも続刊管理が意外と快適だった」

⚠️ 最大70%OFFクーポンは初回登録時のみ配布されます

迷っている間に失効するタイプの特典なので、

「いつか読むつもり」の作品があるなら、先に確保しておくほうが無難です。

『カラオケ行こ!』まとめ

“関西弁のセリフ”が物語を動かすという体験

ここまで掘り下げてきて、改めて思うのは──『カラオケ行こ!』という作品の魅力は、キャラクターやストーリー以前に、“言葉”そのものにあるということ。とくに関西弁という“地元の言葉”がここまで生き生きと物語を動かしている作品は、他にそうそうありません。

狂児の威圧と優しさが同居する語り口、聡実の揺れる思春期が滲む語尾の震え、そしてふたりの間に流れるセリフの“間”。すべてがリズムとなり、感情となって観る者の胸を震わせる。この“音で物語る”手法こそ、本作の真髄なんです。

関西弁というと、笑いとか親しみやすさのイメージが先行しがちだけど、この作品ではそれを“感情の翻訳装置”として使っている。ときに人の心を癒やし、ときに鋭く突き刺し、ときに涙を誘う──そのポテンシャルを最大限に引き出している脚本と演出には、ただただ唸らされました。

そして、その“言葉”が一番生きてくるのが、カラオケという舞台設定だったというのが本当に見事。歌という“音”を通して、自分の心を相手に届けようとするふたり。そのやりとりに、言葉の力と、言葉にできない想いがぎゅっと詰まっている。

この作品を観終わったあと、あなたの耳にはもう“ただの関西弁”ではなく、“キャラの声”がこだまするようになっているはず。セリフが生きていて、キャラが息づいていて、リズムが心に残る──それが『カラオケ行こ!』という物語の魔法です。

観たあとに“言葉が聴こえる”作品体験のすごさ

観終わって何が残るか──その答えが、“セリフのリズム”だなんて、そうそうあることじゃない。でも『カラオケ行こ!』はまさにそんな作品です。観たあとにも耳の奥に残る“関西弁の響き”、キャラの気持ちとリンクした“あの一言”が、日常のどこかでふと再生される。

これは、音楽を聴いたあとにその旋律が自然と口をついて出る感覚に近いかもしれません。言葉がメロディのように染み込んでいく。そう思うと、本作の関西弁は単なるセリフじゃなく、“旋律としての台詞”だったとも言える。

特に、X JAPAN「紅」の訳詞シーン以降、言葉がただの情報伝達ではなく、“感情を歌うもの”に変わっていくのを体感するはず。その感覚を持ったまま原作を読むと、漫画の文字が“聴こえてくる”から不思議です。

そういう意味でも、『カラオケ行こ!』は一度観たら終わりではなく、映画→原作→再視聴という“ぐるぐる回る言葉体験”を提供してくれる作品。観るたびに、新しい“声”が聴こえてくる。

そして、あなたの耳と心に残るのは、“誰かのセリフ”ではなく、“あの人の言葉”。それは、きっとあなた自身の中にある、大切な記憶と繋がっているのかもしれません。

- 『カラオケ行こ!』は“関西弁のセリフ”が物語の中核を担う稀有な作品

- 登場人物の感情がリズムと“間(ま)”で繊細に描かれている

- 「紅」の関西弁訳は、歌詞と感情の“翻訳”として胸を打つ名シーン

- 原作漫画には映像では描けない“余白”と“静けさ”が詰まっている

- セリフの温度やリズムが“観たあとにも聴こえてくる”という体験が味わえる

コメント